B场(下午13:30)

(主持人刘红教授) 报告5:《陕北说书田野记事》 [报告人:关意宁 上海音

(主持人刘红教授) 报告5:《陕北说书田野记事》 [报告人:关意宁 上海音 报告人指出,目前自己的田野经历时间只有20天,其中碰到的一些小事基本是随手的摘记,所以这个汇报是关于自己在田野中遇到的问题以及解决的办法。关意宁先对自己研究的缘起和对象选择进行了介绍“”陕北说书和我的世界,她在2008年做了一个“陕北民歌现状调查”课题普查,偶然买到一张说书VCD,给了她感官上的刺激。并且,在查询相关资料后,发现官方记载与民间实际存在出入,种种原因使她选择了这个课题。 接着在 “田野不见了”中,她讲到绥德地区,是一个现代和传统结合的县,她认识当地“黄土地艺术团”的团长,“他问我有什么要求,我就说希望能引荐一位艺人,他就打电话说‘某某,你来一趟,有人要采访你’,我当时大吃一惊,非常不安,不想有一种至上而下的采访,而且这位艺人还是盲人。当时在文化馆办公室就进行了,整个采访非常不安,经常出现冷场现象,隐约感觉到这位艺人对文化馆的人有抵触现象”,而且团长也以“命令”的口气在第二天特地为她举行了一个仪式,也使她感到不安。可以看出,由于当地官方机构的介入,使初到田野的她感觉到不小的落差。不过在后来她与艺人的关系得到了一个迅速的转化,就是因为她认了艺人做“干爹”,她认为这个干爹作为当地比较有名望的人,是一个非常好的联络人。关意宁立刻从“关老师”成了“春华”(取的小名),两人之间的话越来越多,之后还在艺人家人常住下来,这对田野工作起了关键作用。 在“处处是田野”中,报告人认为,虽然通过调查发现“身边到处都是田野,但是我感觉到无从下手,这涉及到田野的筛选问题”。比如报告人通过对帕里洛德口头诗学理论的学习,希望能在陕北说书中寻找到是否有这种现象的存在。报告人总结田野——田野工作的关系是,田野本身是一种自然叙事,我们最后的叙事是文化叙事,强调方法论的客观,田野叙事介于两者之间,是个比较复杂的角色,即是客观的采集,本身也是一种研究方式,一个必要过程。需要筛选,有的放矢。同时,在讲到田野的 “敏感度”(沈洽)和 “直觉”(杨民康)时,即发现细节,将其挖掘出来进行学术化的过程,因此她认为研究者一定要“善于观察,并具有一定的知识储备。” 最后,关意宁还在“再见田野”表示要暂时离开田野,我们在讨论“局内”、“局外”时更多说的是如何贴近局内,这不是说局外视角不重要,而是说局外视角是研究者自然携带的。强调局外立场是为了更透彻认识田野中的人和事,所以“我要走出田野进行总结和思考,调整自己再走近田野,这是个周期性过程,需要每个人自己掌握。同时在做完论文时还要走进田野,进行验证。” 提问 邹婧:在你的视频中,有一段在炕上说书的镜头,还有户外的镜头,想问一下这个演出对场合有什么要求? 关意宁:这在我论文里面是很重要的一部分。说书的场景有三类,有“平安书”、“口愿书”和全村为单位的“社书”,平安书”、“口愿书”是以家庭为单位的,仪式中的人只有执仪者和家庭中的人,其余为看热闹的。还有庙会上的民俗化的“会书”等,这几个书的关系,是我将在文章中重点谈讨的。所以陕北说书是俗话的,信仰是被消解的仪式,但是其“泛仪式”程度不一样。 潘妍娜:这个场合的规定和严格吗? 关意宁:不是很严格,是把炕头当做舞台。 高贺杰:环境有室内、室外的区分吗? 关意宁:应该是在“请神”和“送神”的时候,神台是放在屋外的,但是现在“平安书”的信仰成分逐渐被消解、被俗化,所以很自由了。 萧梅:这个现象是从什么时候开始的?传统就是这样(自由的)吗?还是从延安时期以后? 关意宁:刚才在录像中,是把炕头当舞台了,但传统中也可以在炕上唱的。 萧梅:有一个小细节,就是演奏时的“压弦”,你说可能是他自己摸的,另一种可能是,或许是受到板胡技法的影响。这种也叫“压揉”,我记得杨荫浏先生说阿炳的揉弦也是这样,跟那个时代的弦材有很大关系。 关意宁:也有可能的。 齐江:你对几种“叙事”的分类总结的挺好,但有一个问题,所谓“自然叙事”,其实也是一种“文化叙事”。 关意宁:其实都是一种“文化叙事”,确是需要再考虑的。 刘红:其实你说的这几种叙事在语言系统中是没有问题的,但事实上不符合我们的文法习惯。自然怎么会叙事呢?所以应该在你的论文中不会用到吧? 关意宁:不会用到,是我对自己的提醒。 曹本冶:你记得C·Seeger那篇文章吗?他说到我们音乐学的研究是在“说音乐”,可事实上音乐本身也有自己的自然时空中的“叙事”(或展现),但是作为研究者“说”的时候是从另外一个角度去说的,因此刚才的用词实际上有两个联系,一个是“自然的”,还有一个是在你的。 报告6:《家门口的田野——近十年来冀东皮影田野作业反思》 【报告人:齐江 上海音乐学院、中国音乐学院联合培

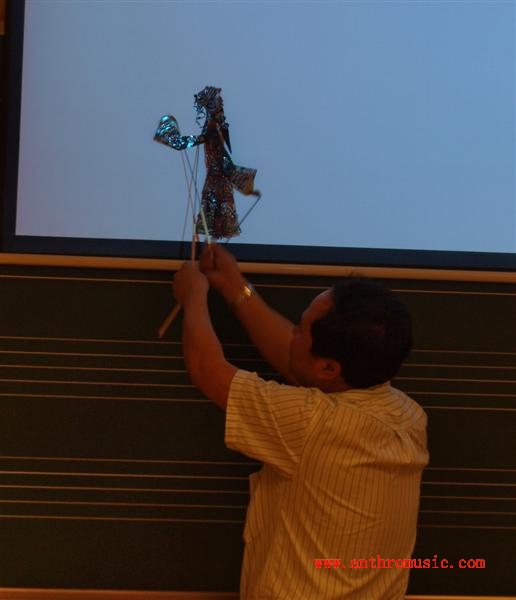

报告人指出,目前自己的田野经历时间只有20天,其中碰到的一些小事基本是随手的摘记,所以这个汇报是关于自己在田野中遇到的问题以及解决的办法。关意宁先对自己研究的缘起和对象选择进行了介绍“”陕北说书和我的世界,她在2008年做了一个“陕北民歌现状调查”课题普查,偶然买到一张说书VCD,给了她感官上的刺激。并且,在查询相关资料后,发现官方记载与民间实际存在出入,种种原因使她选择了这个课题。 接着在 “田野不见了”中,她讲到绥德地区,是一个现代和传统结合的县,她认识当地“黄土地艺术团”的团长,“他问我有什么要求,我就说希望能引荐一位艺人,他就打电话说‘某某,你来一趟,有人要采访你’,我当时大吃一惊,非常不安,不想有一种至上而下的采访,而且这位艺人还是盲人。当时在文化馆办公室就进行了,整个采访非常不安,经常出现冷场现象,隐约感觉到这位艺人对文化馆的人有抵触现象”,而且团长也以“命令”的口气在第二天特地为她举行了一个仪式,也使她感到不安。可以看出,由于当地官方机构的介入,使初到田野的她感觉到不小的落差。不过在后来她与艺人的关系得到了一个迅速的转化,就是因为她认了艺人做“干爹”,她认为这个干爹作为当地比较有名望的人,是一个非常好的联络人。关意宁立刻从“关老师”成了“春华”(取的小名),两人之间的话越来越多,之后还在艺人家人常住下来,这对田野工作起了关键作用。 在“处处是田野”中,报告人认为,虽然通过调查发现“身边到处都是田野,但是我感觉到无从下手,这涉及到田野的筛选问题”。比如报告人通过对帕里洛德口头诗学理论的学习,希望能在陕北说书中寻找到是否有这种现象的存在。报告人总结田野——田野工作的关系是,田野本身是一种自然叙事,我们最后的叙事是文化叙事,强调方法论的客观,田野叙事介于两者之间,是个比较复杂的角色,即是客观的采集,本身也是一种研究方式,一个必要过程。需要筛选,有的放矢。同时,在讲到田野的 “敏感度”(沈洽)和 “直觉”(杨民康)时,即发现细节,将其挖掘出来进行学术化的过程,因此她认为研究者一定要“善于观察,并具有一定的知识储备。” 最后,关意宁还在“再见田野”表示要暂时离开田野,我们在讨论“局内”、“局外”时更多说的是如何贴近局内,这不是说局外视角不重要,而是说局外视角是研究者自然携带的。强调局外立场是为了更透彻认识田野中的人和事,所以“我要走出田野进行总结和思考,调整自己再走近田野,这是个周期性过程,需要每个人自己掌握。同时在做完论文时还要走进田野,进行验证。” 提问 邹婧:在你的视频中,有一段在炕上说书的镜头,还有户外的镜头,想问一下这个演出对场合有什么要求? 关意宁:这在我论文里面是很重要的一部分。说书的场景有三类,有“平安书”、“口愿书”和全村为单位的“社书”,平安书”、“口愿书”是以家庭为单位的,仪式中的人只有执仪者和家庭中的人,其余为看热闹的。还有庙会上的民俗化的“会书”等,这几个书的关系,是我将在文章中重点谈讨的。所以陕北说书是俗话的,信仰是被消解的仪式,但是其“泛仪式”程度不一样。 潘妍娜:这个场合的规定和严格吗? 关意宁:不是很严格,是把炕头当做舞台。 高贺杰:环境有室内、室外的区分吗? 关意宁:应该是在“请神”和“送神”的时候,神台是放在屋外的,但是现在“平安书”的信仰成分逐渐被消解、被俗化,所以很自由了。 萧梅:这个现象是从什么时候开始的?传统就是这样(自由的)吗?还是从延安时期以后? 关意宁:刚才在录像中,是把炕头当舞台了,但传统中也可以在炕上唱的。 萧梅:有一个小细节,就是演奏时的“压弦”,你说可能是他自己摸的,另一种可能是,或许是受到板胡技法的影响。这种也叫“压揉”,我记得杨荫浏先生说阿炳的揉弦也是这样,跟那个时代的弦材有很大关系。 关意宁:也有可能的。 齐江:你对几种“叙事”的分类总结的挺好,但有一个问题,所谓“自然叙事”,其实也是一种“文化叙事”。 关意宁:其实都是一种“文化叙事”,确是需要再考虑的。 刘红:其实你说的这几种叙事在语言系统中是没有问题的,但事实上不符合我们的文法习惯。自然怎么会叙事呢?所以应该在你的论文中不会用到吧? 关意宁:不会用到,是我对自己的提醒。 曹本冶:你记得C·Seeger那篇文章吗?他说到我们音乐学的研究是在“说音乐”,可事实上音乐本身也有自己的自然时空中的“叙事”(或展现),但是作为研究者“说”的时候是从另外一个角度去说的,因此刚才的用词实际上有两个联系,一个是“自然的”,还有一个是在你的。 报告6:《家门口的田野——近十年来冀东皮影田野作业反思》 【报告人:齐江 上海音乐学院、中国音乐学院联合培 报告人引用怀特-米尔斯(C. Wright Mills)的话“没有感受的理论是空洞的,没有理论的感受是盲目的”,介绍了自己初入田野时的角色转换,他指出自己自小在冀东长大,以前一直是以一种“冀东文化的局内人身份很自然地生活在当地”,因而当初入音乐学的门槛,以一个民族音乐学学者的身份回到自己所熟悉的家乡进行田野工作时,角色调整成为一时的难题,“当我初次拿着照相机,录音笔,笔记本,到家乡做田野的时,我感觉很不自在。” 同时,他还将东西方学者对“局内”、“局外”概念进行了对比—— 内特尔认为: “局内人”和“局外人”是民族音乐学家把自己和所研究的民间音乐家们相互区别的代名词。(内特尔语) 相比较而言,他认为沈洽对于“局内”、“局外”的界定更符合中国的情况:“所谓“局内”与‘局外’,辨识的标准,我想应当是看作研究者与研究对象(此处尤指某种音乐文化)二者所处之人文系统(圈子)的关系:研究者与研究对象同属于一个人文‘圈子’,那么,这个研究者就是所谓‘局内人’;如果研究者与研究对象所属的人文‘圈子’不同,那么,这个研究这就是‘局外人’了。” 他指出,“中国大陆民族音乐学研究的很多成果,很多都是由局内人完成的,少数民族音乐的研究表现的尤其突出。如纳西族的和云峰、白族的杨民康、蒙古族的包爱军等,都是本民族学者研究本民族的音乐。汉族学者研究自己家乡的音乐文化,也是常见的情况。学者们大多能够充分发挥局内人的优长,避免局内人的一些消极影响,从而取得了丰厚的研究成果。” 在“冒犯了神灵VS. 设备问题”的部分中,他向大家讲了自己亲身经历的一件事,“影戏主要是晚上演出,因而很多拍摄工作要在晚上完成。演出过程中,影戏是表演给神灵和祖先的。一天夜里,正在录像的时候,我的摄像机一会儿好,一会坏。而在此之前,我曾拍摄东家祭祀祖先和神灵的镜头(东家当时并不是特别的原意)。我怀着忐忑的心情拍摄完。但是过了不久,我的摄像机就开始不工作。停一会儿之后,又开始工作,但不久又停止。这样连续几次。于是,我认定自己是‘冒犯了神灵’,便不再拍摄,”而事后则发现当时摄像机是没电了。他认为,以后遇到类似的情况,应当“先检查自己的设备,而不应该首先认为是‘冒犯了神灵’”,以“避免失去一些难得的资料。” 此外,他还提到田野中研究者自我位置的问题,他认为田野工作者“尽量别把自己当专家,而是应该把自己看做一名学习者,尽量融入到当地文化当中。如果对方把你看做专家,将你视为上宾,他们很可能耻于将他们社会和音乐生活中的某些方面展现给你”,尤其应该谨慎,不要轻易地说“你们应该如何、如何”这样的话。 在“材料vs. 友谊(information vs. friendship)”一节中,报告人也涉及了田野道德的问题,他引用西方文献中一段富有诗意的话—— Umesh Pandcy from Karimpur, the villege in Western Uttar Pradesh studied by American anthropologists since 1925, explained the feelings of the anthropological Subject: We want friendship,they want information; we want life-long relations, they want information ; we want to think of them as part of our family,they want information; Anthropologists come and go like a dream. It is difficult to know what to like or to hate. Still, we love them. (Ethnomusicology : An Introduction pp.42-3) • 参考译文: • 我们渴望友谊,他们需要信息; • 我们需要保持终生的关系,他们需要信息; • 我们希望把他们看做我们家庭中的一员,他们需要信息。 • 人类学家们来了,走了,如同幻梦。 • 很难知道:到底应该爱什么和恨什么? • 但,我们依然爱着他们(人类学家)! 齐江认为,很多研究者最初确实是为了“信息”去做田野的,然而在几年的学习过程中,也可以“逐渐体味到田野工作的快乐,并结交下终生的朋友”,如果能够真心实意地将对方视作自己的亲人或朋友,我们的田野工作一定会富有成效。或许,你不一定获得多少资料,但对对方的尊重,收获友情或许比学术本身更为重要。在最后“田野工作没有简单的秘方”中,齐江引林哈德(Godfery Lienhardt)借用了格尔兹的一个类比,“把理论和民族志之间的关系类比为‘大象炖兔子’,林哈德说,这需要的是一只民族志的大象和一只理论的兔子,按照他的看法,其烹饪艺术在于要调出那只兔子的味道。”他祝愿大家“都成为技艺高超的烹饪师,创造出精彩的书写!”

报告人引用怀特-米尔斯(C. Wright Mills)的话“没有感受的理论是空洞的,没有理论的感受是盲目的”,介绍了自己初入田野时的角色转换,他指出自己自小在冀东长大,以前一直是以一种“冀东文化的局内人身份很自然地生活在当地”,因而当初入音乐学的门槛,以一个民族音乐学学者的身份回到自己所熟悉的家乡进行田野工作时,角色调整成为一时的难题,“当我初次拿着照相机,录音笔,笔记本,到家乡做田野的时,我感觉很不自在。” 同时,他还将东西方学者对“局内”、“局外”概念进行了对比—— 内特尔认为: “局内人”和“局外人”是民族音乐学家把自己和所研究的民间音乐家们相互区别的代名词。(内特尔语) 相比较而言,他认为沈洽对于“局内”、“局外”的界定更符合中国的情况:“所谓“局内”与‘局外’,辨识的标准,我想应当是看作研究者与研究对象(此处尤指某种音乐文化)二者所处之人文系统(圈子)的关系:研究者与研究对象同属于一个人文‘圈子’,那么,这个研究者就是所谓‘局内人’;如果研究者与研究对象所属的人文‘圈子’不同,那么,这个研究这就是‘局外人’了。” 他指出,“中国大陆民族音乐学研究的很多成果,很多都是由局内人完成的,少数民族音乐的研究表现的尤其突出。如纳西族的和云峰、白族的杨民康、蒙古族的包爱军等,都是本民族学者研究本民族的音乐。汉族学者研究自己家乡的音乐文化,也是常见的情况。学者们大多能够充分发挥局内人的优长,避免局内人的一些消极影响,从而取得了丰厚的研究成果。” 在“冒犯了神灵VS. 设备问题”的部分中,他向大家讲了自己亲身经历的一件事,“影戏主要是晚上演出,因而很多拍摄工作要在晚上完成。演出过程中,影戏是表演给神灵和祖先的。一天夜里,正在录像的时候,我的摄像机一会儿好,一会坏。而在此之前,我曾拍摄东家祭祀祖先和神灵的镜头(东家当时并不是特别的原意)。我怀着忐忑的心情拍摄完。但是过了不久,我的摄像机就开始不工作。停一会儿之后,又开始工作,但不久又停止。这样连续几次。于是,我认定自己是‘冒犯了神灵’,便不再拍摄,”而事后则发现当时摄像机是没电了。他认为,以后遇到类似的情况,应当“先检查自己的设备,而不应该首先认为是‘冒犯了神灵’”,以“避免失去一些难得的资料。” 此外,他还提到田野中研究者自我位置的问题,他认为田野工作者“尽量别把自己当专家,而是应该把自己看做一名学习者,尽量融入到当地文化当中。如果对方把你看做专家,将你视为上宾,他们很可能耻于将他们社会和音乐生活中的某些方面展现给你”,尤其应该谨慎,不要轻易地说“你们应该如何、如何”这样的话。 在“材料vs. 友谊(information vs. friendship)”一节中,报告人也涉及了田野道德的问题,他引用西方文献中一段富有诗意的话—— Umesh Pandcy from Karimpur, the villege in Western Uttar Pradesh studied by American anthropologists since 1925, explained the feelings of the anthropological Subject: We want friendship,they want information; we want life-long relations, they want information ; we want to think of them as part of our family,they want information; Anthropologists come and go like a dream. It is difficult to know what to like or to hate. Still, we love them. (Ethnomusicology : An Introduction pp.42-3) • 参考译文: • 我们渴望友谊,他们需要信息; • 我们需要保持终生的关系,他们需要信息; • 我们希望把他们看做我们家庭中的一员,他们需要信息。 • 人类学家们来了,走了,如同幻梦。 • 很难知道:到底应该爱什么和恨什么? • 但,我们依然爱着他们(人类学家)! 齐江认为,很多研究者最初确实是为了“信息”去做田野的,然而在几年的学习过程中,也可以“逐渐体味到田野工作的快乐,并结交下终生的朋友”,如果能够真心实意地将对方视作自己的亲人或朋友,我们的田野工作一定会富有成效。或许,你不一定获得多少资料,但对对方的尊重,收获友情或许比学术本身更为重要。在最后“田野工作没有简单的秘方”中,齐江引林哈德(Godfery Lienhardt)借用了格尔兹的一个类比,“把理论和民族志之间的关系类比为‘大象炖兔子’,林哈德说,这需要的是一只民族志的大象和一只理论的兔子,按照他的看法,其烹饪艺术在于要调出那只兔子的味道。”他祝愿大家“都成为技艺高超的烹饪师,创造出精彩的书写!”

提问 王晓平:看了你刚才展示的丰富的田野资料,不知道你所研究的区域是否就是

提问 王晓平:看了你刚才展示的丰富的田野资料,不知道你所研究的区域是否就是

刘红:我受刚才

刘红:我受刚才 曹本冶:这里面还有一个小小的因素,我不知道是不是正确,我想问孙老师的课题是不是自己自发的?(孙晨荟:对),我想我们这里恐怕有很多研究生的选题都是老师给的,这是教学理念上的根本问题,如果到了研究生的层次学生还没有选题的自由或能力,这是个很大的问题。 萧梅:看到孙晨荟展示的照片,我想到自己90年代初,也在梅里雪山,本来也是想去芒康的,也已经找好了一个拉木头的车准备去。但当时我是要去三坝的,就是因为没有进行前期调查,不知道班车一个星期只有一趟,而且是早上,我去的那天下午正好班车刚走,就意味着我要再等7天。所以正好碰上一个藏族卡车司机要去芒康,我就准备跟着走了。但在当地很有意思的是,一个县城或一个镇上,你的一举一动都有人知道,当我准备跟着卡车去芒康的时候,县委书记竟然找到我,不让我跟着去那里,怕我出危险。虽然我当时不是以“公家人”的身份,只是一个学校教师的身份,但县委书记还是让他的司机开着北京212,把我送到三坝。所以今天看到你芒康的图片,我觉得很惭愧。昨天晚上和孙晨荟有个交流,是关于田野关系的资助、回报的问题。我想孙晨荟的研究之所以能够展开,与他们不断的在做资助当地家庭的活动分不开,现在他们在北京的网络上也发起了这样的活动。我不是说让我们的每一个学生都这样做,但这样的交往,使我想到我们不断讨论的道德问题,如果说我们为了选题、研究,采取各种方法获得资料,我们一定要心诚。虽然说

曹本冶:这里面还有一个小小的因素,我不知道是不是正确,我想问孙老师的课题是不是自己自发的?(孙晨荟:对),我想我们这里恐怕有很多研究生的选题都是老师给的,这是教学理念上的根本问题,如果到了研究生的层次学生还没有选题的自由或能力,这是个很大的问题。 萧梅:看到孙晨荟展示的照片,我想到自己90年代初,也在梅里雪山,本来也是想去芒康的,也已经找好了一个拉木头的车准备去。但当时我是要去三坝的,就是因为没有进行前期调查,不知道班车一个星期只有一趟,而且是早上,我去的那天下午正好班车刚走,就意味着我要再等7天。所以正好碰上一个藏族卡车司机要去芒康,我就准备跟着走了。但在当地很有意思的是,一个县城或一个镇上,你的一举一动都有人知道,当我准备跟着卡车去芒康的时候,县委书记竟然找到我,不让我跟着去那里,怕我出危险。虽然我当时不是以“公家人”的身份,只是一个学校教师的身份,但县委书记还是让他的司机开着北京212,把我送到三坝。所以今天看到你芒康的图片,我觉得很惭愧。昨天晚上和孙晨荟有个交流,是关于田野关系的资助、回报的问题。我想孙晨荟的研究之所以能够展开,与他们不断的在做资助当地家庭的活动分不开,现在他们在北京的网络上也发起了这样的活动。我不是说让我们的每一个学生都这样做,但这样的交往,使我想到我们不断讨论的道德问题,如果说我们为了选题、研究,采取各种方法获得资料,我们一定要心诚。虽然说 刘红:我们说到上午罗亮星的问题,就是我之前没想过我们在内地在讨论伦理道德的问题。我在十几年前就觉得当时音乐学院的老师去时作为一个专家,当时看到一张照片下面的字“某某老师向民间道长虚心学习”,那个时候觉得很先进了,愿意放下自己的身段,愿意把自己放在学生的角度去学习。西方在这方面就讨论得比较多,甚至上升到国家利益看待。所以我们现在觉悟到这个问题很有意思。上午说的罗亮星的case,我这样看他那个“下跪”,你的出发点是绝对为了拿到资料,这是先,但是我相信,你的先后秩序打乱了,但是下跪那一刻是真的,要去感动线人收集资料,那一刻是真诚的,不是欺骗,那个时候他把起点的想法忘了。当时你给不给我资料不重要了,我下跪了,所以这有道德的层面,也有不道德的层面。 廖松清:像

刘红:我们说到上午罗亮星的问题,就是我之前没想过我们在内地在讨论伦理道德的问题。我在十几年前就觉得当时音乐学院的老师去时作为一个专家,当时看到一张照片下面的字“某某老师向民间道长虚心学习”,那个时候觉得很先进了,愿意放下自己的身段,愿意把自己放在学生的角度去学习。西方在这方面就讨论得比较多,甚至上升到国家利益看待。所以我们现在觉悟到这个问题很有意思。上午说的罗亮星的case,我这样看他那个“下跪”,你的出发点是绝对为了拿到资料,这是先,但是我相信,你的先后秩序打乱了,但是下跪那一刻是真的,要去感动线人收集资料,那一刻是真诚的,不是欺骗,那个时候他把起点的想法忘了。当时你给不给我资料不重要了,我下跪了,所以这有道德的层面,也有不道德的层面。 廖松清:像