(2020年7月)萧梅 | 响器制度下的“巫乐”研究

响器之“樂”

如果说仪式之“樂”是中国传统音乐的“原在方式”,它亦是中国传统音乐的“源流方式”。此“樂”,正是我们以本土话语折返音乐学本位的切入点[1]。

两年前,上海音乐学院出版社出版了《仪式音声研究的理论与实践》一书。该书作为集体课题的成果,由时任“中国仪式音乐研究中心”主任的曹本冶教授领衔。课题组成员有一个共识,即中国各民族的传统音乐,其起源、发展、生存和传播始终与其整体文化语境相关。而仪式音声研究,正寓“音声”于语境。回溯1993年曹本冶在其任职的香港中文大学设立了“中国传统仪式音乐研究计划”后的数十年,在积累大量以信仰属性与地域分布为基础的田野个案基础上,进行理论和实践方法的探讨,该课题组意在进一步推动民族音乐学研究的本土化建构。然而,要谈学术的本土化以及本土经验,则首先就要面对以何本土话语进行讨论和表述。而上述引文,正是笔者在承担该课题部分撰写内容时,以在形态表征上具有综合及动态的特征,在人文蕴含中富有多重维度,并在中国历史上始终与信仰及社会价值观相彰的中国仪式之“樂”,视为“音乐”这一概念之中国表述的原因。不过,我在那篇文论中对于“樂”的关注,更多地是从其展演形态上的综合构成性、情动于中而“乐气”形于外的生成性、礼乐呼应之功能性、“天地之齐,中和之纪”的观念性等方面,来讨论中国人的“音乐”如何以“樂”与“礼”的一体性,达致“仁”之存在体认的核心,未涉及其“樂”的声音特殊性。因为,论及后者,是所有音乐学研究需要关注的对象。中国音乐品种之繁多,仪式传统之丰富,它们的特征难以笼而统之。不同对象的声音特征,各有其人、事、物所综合而出的声纹色泽,而当先由个案入手。不过,如果换一个角度,将其置入比较的视野,似能够发现中国人之信仰仪式与礼俗生活中对于声音的选择、制造、使用和接受上,有别于西方古典音乐所界定的、加了定冠词的“the music”的最大区别:即对于“响器”之声的偏好。这也是曹本冶在离任上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”之前,动议在他所提出的以“近~远”、“内~外”、“定~活”这三个基本的两极变量思维来解析和理解“仪式中音声”方法学中,将涉及“远音乐”的研究以“中心”课题专门立项的重要原因。

2011年《大音》学刊[2]第五卷上,张振涛发表了《噪音:力度和深度》一文[3]。该文以作者常年浸淫于乡村仪式音乐的体认,特别对中国人心目中的“噪音”概念以及文化意义进行了阐释。他指出对于乡村仪式中的音乐来说,打击乐器占有特殊位置,没有打击乐器就没有乡村仪式。因此,如果我们沿袭欧洲乐器学理念的音乐学研究,偏重于旋律性乐器,则无法发现打击乐器在仪式中的功能及其在“语境”中的深度和力度。确实,如果我们翻开早期来华的传教士、外交使节或探险家的记录,其中对于中国人在仪式、戏曲等活动中出现的喧天锣鼓,几乎异口同声抱持着抵触与贬损之言。直到民族音乐学在其学科历史的探索中逐渐反省到世界上不同的民族和文化,有其选择和制造不同声音组织的偏好,那种以欧洲古典音乐之“themusic”的概念,方过渡到了增加为复数形式的“musics”。而张振涛文中将乡村仪式中的打击乐及其音响效果作为“民族音乐学希望寻找一件或一系列音响载体能够把学科观念之所以如此的理由说清楚”,“把典型地概括文化持有者对待本土文化空间中的声音概念,即用中国器物解释中国概念”,“道出中国人都有亲身体验且让整个中国心领神会并容易转化为学术语言、充当图解内心波频的器物”,正是绝妙的举证。

笔者共鸣于振涛的文论,还有他的另一段阐释。即他引《国语·周语下》中与金、石、瓦丝、匏竹并列的“革木一声”所发微的:中国古代典籍中将没有音高的“声”视为“音乐”,所体现出的先秦儒家的入“樂”标准——以音响是否能够发挥社会功能为准绳。正因为如此,先秦文献中的“声”提供了一个中国之“樂”的音响起点。这个起点,并非以“声-音-乐”的艺术进化发展方向所做文野之分的阐释,而是有音高的“声音”和没有音高的“声音”齐名,从而“决定了后人心理的容受度,塑造了中国人接受声响的基本心态和认噪音为音乐的隶属模式”[4]。这也是我自己在近年的教学和研究中,不断思考这个可以称之为民族音乐学核心概念的问题。其实,即便以复数形式的“音乐”(musics)作为学科对象的认同,在具体的作业中,我们还是难以摆脱来自不同人的不同音乐观之影响。因此,音乐民族志、音声民族志,乃至声音民族志称谓的选择,内含了一种试图不断跳出既定的文化框架,从声音自身开始,经过不断的“主”“客”交互,进入对象自身的传统去感受和发现其声音文化之实践与解释的追求。

只是面对这些“无固定音高”的器物之声响,未必就该以“噪声”谓之。正如史宗主编的《20世纪西方宗教人类学文选》中,编者在罗德尼·尼达姆所撰《敲打与过渡》一文的按语中所说:“我们认为敲打声不属于‘噪音’(noise),因为在信息论术语中,‘噪音’由这样的声音构成,即干扰被传送的有意义信息的声音,或者是‘非信息’(nonmessages)”[5]。而在仪式环境中,非但打击之乐,即便是炮仗、摔盆、放铳、呐喊嚎叫,亦都有其意义指向。邓启耀在他为《中国民间仪式音乐研究》(华南卷)所撰写的华南传统民间仪式音乐研究概述中,就华南地区盛行的“烧炮”“抢花炮”习俗与醮会酬神等仪式进行了梳理,其中“烧炮”冲天,既有祈福添丁,取一年大发吉利之兆;又在仪式中有“抢花炮”以争夺“神荫”的寓意。此“炮”借助地方保护神的神灵符号,以一套特定仪式使“炮”神圣化。因此,在仪式行为上,其最主要的内容就是各炮会通过“问杯”的神卜方式对象征神荫的“圣炮”展开争夺的“执炮”,以及执炮成功的“炮会”在内部就圣炮与其它圣物通过“投炮”而展开具体的分配,从而仪式的过程与结果就是“神荫”在社区内外流动的实现。如果说笔者在前一篇有关“仪式中制度性音声属性”的研究中援引了弗里德曼有关鞭炮作为标志物强调了对神灵的亲近和脱离,进而将爆炸与过渡之间相联系,那么,在这份有关“烧炮”抢炮“的梳理中,炮仗的声音又直接与宗族组织的权力系统、社会资源再确认及利益分配等相联系[6]。这里,“器-器声-器声之意”同样构建了有序的音响、象征和意义体系。

“沟通”与“过渡”

张光直在讨论中国古代巫术及其法器、工具的几种著述:如江绍原《中国古代旅行之研究》[7];陈梦家《商代的神话与巫术》[8];周策纵《中国古代的巫医与祭祀、历史、乐舞及诗的关系》[9],以及《青铜时代》[10]的基础上,指出“中国古代巫师沟通天地时所用的工具与全世界萨满式文化使用的工具大致相同”。并指出这些法器包括神山、神树、龟策(甲骨八卦)、“协于上下,以承天休”的动物助手;还有歌舞、音乐如楚辞,歌舞时穿着的各种服装,服装上有诸如镜子之类的各种装饰;再还有就是药、酒[11]。他没有特别指出鼓和响器,或许他已将其包括在歌舞、音乐以及服装上缀饰的“镜”。罗德尼·尼达姆(Rodney Needham)亦曾经列举了人类社会普遍存在的与另一个“精灵世界”建立交往的14种敲打器具:鼓、锣、铃、钹、铃鼓、木琴、金属条【原文为Metallophone,又可译为金属木琴】、摇响器【原文为rattle,可分为拨浪鼓以及中空内置不同质料颗粒物摇动发声的乐器两类】、木锉【原文为rasp,一种刮擦类的体鸣乐器,如“呱啦板”】、捣管【原文为Stamping tube,该类乐器也有称为击地管,往往是一段有节的竹筒,击地或石发声。有单体管和长短不一的多体管】、棍棒(对击棒)、草垫上的枝条、回声石、碰击作声的脚镯等[12],此外还包括非工具性的拍击身体各部分、跺脚或用脚跟击鼓的敲打行为【这类非工具性的以拍击人体为激起状态的声源,在膜鸣、体鸣、弦鸣、气鸣以及电鸣五大乐器分类中是没有位置的。澳大利亚著名民族音乐学家玛格丽特·卡托米在2006年参加笔者主持的上海音乐学院的国际乐器学研讨会上,专门针对已有的乐器分类法,以人体打击乐为例,提出了分类法的缺失问题】。与张光直对于现象的陈述不同,尼达姆并不满足于将敲打限制在萨满活动的独有特征。他的问题是“为什么由打击乐和摇动产生的噪音如此广泛地用于和另一个世界的交往?”面对一系列并不符合标准的音乐研究的类型,产生噪音或节奏性噪音的器具往往被拆散为不同材料、结构、音质、起源的分类研究。尼达姆抓住虽然不够全面但却可以体现作乐手段的敲打作为规定特征,并巧妙地绕过了社会学的探讨,将话题转入寻找这一具有普遍意义的文化现象之根据。他关注到的切入点之一,是人类心理的共性。就此他尖锐地指出社会人类学家所受到的训练虽然能够很好地用于解释社会制度或者集体表演的组织结构,但却提不出理解经验的基本形式的方法;而心理学的所谓“科学”性又将自己局限在可操纵现象的狭小范围,不去探讨世界范围的种种迹象及其比较,其结果是无法得到对人类的整体理解。而作为人类心理共性的探讨而言,尼达姆更关注敲打是否能够激发人的情感,噪音是否具有普遍的精神感染力。他认为不论文化偏好于何种器具之声,敲打这一行为自身可以包含“产生情绪的听觉基础”【这一精神感染力以及对于声响的使用和接受带来的情感力量,张振涛的文论恰有论述】。这一点,不仅“percussion”一词在拉丁语词源中本身就包含了敲打和震动两个方面【就尼达姆原著标题中的percussion一词,《20世纪西方宗教人类学文选》中的译本翻译为“敲打”,这与该词在音乐中多半译为打击乐有关。但严格地来说,摇响类的乐器,用“敲打”来表述是不够准确的】;从文化史的角度看,直接利用人体发声,或通过直接接触任何硬物、或接触能引起共振的环境部分而发声,都是轻而易举的。就此尼达姆再次重申了敲打是一种原始的基本现象。[13]尼达姆的这个切入点,目的在于将萨满鼓放进敲打现象及其生理作用的更广泛的上下联系之中。而他关注的切入点之二,则是以情境和制度化的行为方式考察其在社会生活中的仪式性。通过一种声音类型和仪式类型的关联分析,指出“在敲打和过渡之间有着一种意义的关联”。它是一个身份或状态到另一个的形式上的过渡和转变,一个普遍出现于婚丧嫁娶、新房落成、丰收献祭等等事件的“通过仪式”。于是,敲打和过渡这两个术语,一个在人类经验的自然性上对应了情感效果;一个在社会现象上对应了范畴变换的逻辑结构。阅读尼达姆的这篇发表于1967年的讲演稿,他就“民族志学家和社会人类学家”需要“特别注意敲打”和“把它记在心中是有用的”提醒,对今天我们的仪式音乐研究仍然具有“方法论的方案”作用。

笔者揣测尼达姆试图将敲打中通神或说与另一个无形世界“沟通”的作用,拉回到非形而上的在世的情感一端。所以他在讲演稿发表时的附记中特别介绍了同时期赫克斯利(Francis Huxley)关于海地的黑人巫师在鼓声的冲击下产生神经与精神变化的研究成果。然而正如他自己所言,敲打与过渡的关系仍然是一个真正的疑难问题。笔者认为,情感抑或心理学涉及的人类经验,依然要从其语境中去讨论。因此,问题之后,需要的仍然是民族志的支撑。比如东北亚的萨满鼓,都具有呼唤神灵、及降神的功能;都具有萨满往来不同世界的运载功能,或舟船、或飞禽、或神马。鄂伦春族视萨满鼓为宇宙;满族有萨满击鼓创世的传说;鄂温克和蒙古族又都有关于单面皮鼓的传说,它的核心记录了萨满与佛教的冲突,而萨满的单面鼓,是因为原来使用的双面鼓被佛爷打破了一面的缘故【鄂温克的说法与科尔沁的传说有所不同。后者讲述的是赫伯格泰这位神通广大的博,惊动了佛爷,于是佛爷带了七个徒弟来收拾他,他被佛爷的“敖其尔”(喇嘛的法器)打下来,掉到一棵叁丹树上,结果六十四条飘带剩下24条,十八面铜镜剩下九面;双面神鼓被“敖其尔”打破一面,从此博的鼓就成了单面鼓(塔拉哼格日各)。参见白翠英等编《科尔沁博艺术初探》内部资料本,第89-91页。而前者的故事,亦为喇嘛和博打仗,喇嘛的“敖叟拉”法器打中了萨满乘坐的皮鼓,把鼓打成两片。但鄂温克传说却认为打成两片的鼓,发出了惊天动地的声音,一下子就把喇嘛们制服了。从此萨满就用单面包皮的神鼓来召集神灵和降服邪魔。(阿拉诺海口述,马名超记录《鄂温克民间故事选》第22页,转引自刘桂腾《中国萨满音乐文化——以东北阿尔泰语系民族为例的地方叙述》第255-6页】。而西伯利亚的雅库特萨满认为击鼓可以召唤神灵或驱散死魂灵;布里亚特人也相信,萨满击鼓能驱散在荒年死亡而转变成的恶灵。孙运来曾在《黑龙江流域民族的造型艺术》中说:“神鼓或中国大鼓所发出的声音与雷相似,好像代替的就是雷声。……在许多黑龙江流域民族那里,击打萨满神鼓都具有类似的意义。看来神鼓的这种意义是最古老的解释之一。后来,由于整个萨满仪式和萨满法具的含义逐渐复杂,萨满神鼓才被理解成船或马”[14]。对此,我有不同看法。雷应该是萨满鼓及其声响的象征,船或马是萨满执仪的手段。而萨满自身的功能,他(她)之所以能够执仪,其上天入地的旅途是最为核心的。因此,孙运来所谓萨满鼓的解释种种,或非一种前后观念的变化,而是复义的存在本身。正如雅库特人所说“鼓是我们的马”,以及“飞升之轮由鼓做成,以到太阳的天空之域,显示出其地貌”[15]。

相关鼓所具有的宗教及巫术角色,每个民族都有其传说。正是因为它们的神圣,鼓的制作本身亦极具仪式性和禁忌。有些国家的民族,甚至以男女儿童的身体或鲜血作为对鼓的献祭。这些相关的传说以及历史中的实践所凝聚的观念,或许才是人类经验共性中的情感体验的基础。阿兰·科尔班(Alain Corbrn)《大地的钟声》,就是如此围绕人们对钟声这一贯通乡村世俗和宗教生活音响的感官文化,展现十九世纪的法国社会文化历史。何止是法国,钟声,更确切地说是教堂钟声,应该是我们在欧洲能够共同感受到的最普遍的声音景观。玛利亚·德沃拉考斯卡(Maria Dworakowska)在她的《钟和鼓的起源》中援引了钟与欧洲不同地区人民生活的关系。比如德国的农民从摇篮到墓地的一生与教堂钟声的关系。比如波兰人所谓人死时必须敲钟,否则灵魂无法离开身体,亦无法发现它的安魂之路。梅克伦堡人如果要通报某人的死亡,只许说出一个短语,即他“到钟哪儿去了”。丧钟的鸣响是制度性的,比如东正教的丧钟(perebor),要从第一个小钟敲到最大的钟,依次缓慢稳定地敲击,象征一个人从生到死。最后所有的钟混成一片敲击,象征地上生命的完结。钟还可以用于驱除恶魔,医治疾病。如喝在钟里的水酒,可以治疗精神病;可以帮助孩子说话;治疗与喉头、耳朵有关的病痛,并让哑巴开声。生日、战争、凯旋、国庆等等更离不开钟声[16]。如此等等,亦与中国土地上的炮仗和吹打一样,都在进行和标志着一种转换和过渡的发生。

当我们无法从明确的定义上说明“敲打与过渡”的联系,那么我们还是回到现象,仰赖民族志的丰满。正是因为民族志的作业,你才可能去思考北方萨满的鼓和南方“巫乐”中铜盘、铜链在“运载”功能之间延伸出的差异比较;也才可能去思考他(她)们与完全不使用响器的灵媒之间的区别;并在不同的响器之间思考其仪式情境与制度性的音声属性、分类与使用。

响器制度与文化分布

以制度视角作为“萨满式文明”中音声比较的切入点,也许是笔者从开始就受到乔纳森·史密斯有关以“类型学的历史化”、“差异性建构”和“谱系学研究”,给予对象的描述以社会文化环境与研究的历史过程双重语境化研究构想影响下的一种选择。这与早期比较音乐学或民族志中希望通过资料排比创立进化体系的诉求不同。【如玛利亚·德沃拉考斯卡(Maria Dworakowska)在《钟和鼓的起源》中引述张伯伦(Chamberlain)和霍姆斯(Holmes)的观点,认为钟是摇响器发展而来的,它的的系谱首先是坚果壳或葫芦,然后是陶模,最终是金属。而瓦拉斯切克(Wallaschek)则认为坚果壳之后,还有镂空之木的阶段,再发展到金属,等等。见该文所载华沙科学学会的《民族学工作》(Praceetnologiczne)第5卷,1938年,第5页。】而是希望通过文化当事人的意识形态观念以及仪式实践中的制度性展演、制度性音声属性以及制度性器型等方面的考察,期待一种包括鼓和其他响器的整体性比较研究,从而扩展仪式音声研究的人类学意义。

就中国的萨满及巫的音声研究而言,目前主要分为两个方面。一种由仪式学切入,偏重由仪式场域的个案描写、音声分析以及执仪者的音声传承;另一种即为萨满乐(响)器的的研究。后者的研究以东北学者刘桂腾为标志。他自1980年代由单鼓音乐的收集整理开始,先由满族萨满乐(响)器开始,再及东北各少数民族的萨满乐(响)器。其中既包括了历史考索至清代宫廷音乐,亦涉及了斯堪的纳维亚的萨米人、匈牙利塔托什、朝鲜半岛的萨满乐器比较。他的研究具有族属专志;地域性多民族专志;再及语系专志[17],至2012年发表的《黑龙江/阿穆尔河流域的通古斯萨满鼓》,又延展为以“流域”为视角的跨界族群萨满音乐研究[18]。就其个人的研究史而言,似乎划出了一条先由概论性的满族音乐研究,到聚焦于东北亚萨满乐器,再逐渐探入萨满仪式音乐整体研究的线条。但本文仅关注他在萨满乐器方面以“鼓语和形制”为主轴的研究成果,这份成果虽然在学界独树一帜,但却未能引起国内民族音乐学界在理论、方法、技术层面的充分关注。这里的原因或许有三:其一与本文开篇即提出的“响器”在音乐学视野中曾长期因缺乏“音乐性”而被忽视,;其二或为萨满音乐的“另类”定位;其三或因以分类和形制描述为特征的乐器学研究在上个世纪末民族音乐学界的渐趋衰微。就第二个原因而言,除了该领域曾经受到意识形态的影响外(随着中国民间信仰仪式音乐研究的兴起该因素已经减弱),主要因为学科领域划分过细所囿。我们需要反思的是学科自身的内部壁垒。第三个原因涉及学科史,也直接相关本节所强调的制度性器型与文化特征的关系研究。

确实,以“柏林学派”霍恩波斯特尔-萨克斯的乐器分类学(简称H-S体系)为代表的乐器形态学研究曾经为“比较音乐学”时期的重要成就。虽然在学科进程中,我们反思其比较方法中以简约性换取共时性的类型化,反思其内涵有以进化论比较方法构拟人类音乐文化的宏大叙事,但其基本的形制分类学及其比较研究,却是那澡盆之中的孩子,焉能抛弃!在笔者的专业课上,有学生在阅读了《满族萨满教乐器研究》后认为此研究主要是建立在物质形态基础上的“静态博物馆”式的“标本”研究,尽管建立了萨满乐器“静态描写”的体系方案,但尚缺乏“现场感”的仪式动态为支撑。当然,这个批评有一定道理,但不完全。因为这本著述中已经包括了部分仪式实录,以及专门论述满族萨满乐器的配置及其特征的专章。而他在2007年的新著《中国萨满音乐文化——以东北阿尔泰语系民族为例的地方性叙述》中,明显表达出其由“静态”向器、乐、仪式实录的整体动态的研究取向。只是笔者并非想为刘桂腾的研究做发展过程的辩护,而是想要提醒后学关注此“静态”研究的方法,关注此形态学之乐器研究至今仍具有的生命力。

简而言之,在乐器分类学背景下的形态描述,其长处和弊端学科史已有诸多讨论,在此不赘[19]。我想说的是这种方法本身蕴含着的比较视野,及其依靠数量和性质的标准来做文化丛的分析,对我们认识响器制度与文化分布在“萨满式文明”研究中的意义。如果说当年的北美“历史学派”的批评指出“比较(必须)严格限定在已被证实是出自同一原因的诸结果所形成的那些现象之中”,刘桂腾从满族萨满鼓发端,而采用密集的田野考察,以第一手资料的翔实性,提供了北方诸民族萨满音乐文化的分布、渗透和流变图景——一种谱系学研究的保证。

刘桂腾对萨满乐器的形态描述,严格继承了学科史上器物描写的规范作业。并因其现场的田野考察,增加了演奏方式和音响记录。以鼓为例,可归纳为:

其中最为重要的是刘桂腾对所接触到的执仪者拥有的乐器以及他人收藏的乐器都进行了普查式的详细记录,并就形制及演奏法配以线描图、照片、表格及谱例。这些看似繁琐和枯燥的“静态”图表,恰恰是他得以“萨满乐器为专门对象的乐器学研究,具备了文化人类学研究的意义” [20]。

比如,将称谓、形制、演奏方法和意义相互参照,他梳理、纠正和清晰了满族萨满乐器在不同典籍记载中的同器异名现象与分类[21]。比如他通过鼓的形制考察鼓的制作,在察布查尔自治县靖远寺展出的锡伯族的“手鼓”(抓持型)的鞔鼓方式上发现了其以铁钉将鼓皮固定在鼓圈上,而与东北诸民族萨满鼓以浸泡后的皮革自然收缩而附着于鼓圈的不同,而提出从鞔鼓方式或可看出新疆锡伯族萨满的衰微,或吸收其他民族的制鼓方法之问,正是在类似地毯式对东北阿尔泰诸民族的萨满鼓的普查后,他做出了有别于他人的萨满鼓分类:

这个分类最重要的意义在于以萨满鼓的形制,揭示了东北阿尔泰尤其是通古斯诸族的民族关系、文化变迁与相互影响。比如,在我国使用泰加林型萨满鼓的仅有敖鲁古雅的鄂温克一支,这可以成为该族群的来源以及迁徙路线的旁证。而在黑龙江型的萨满鼓的分析中,他则将椭圆和圆,大与小的鼓形变化,插入了黑龙江左岸和右岸不同历史变迁的叙述。如此有关族群之间相互影响的研究,还可见其《东北阿尔泰语系诸族的萨满乐器及其文化特征》一文。在这篇文章中,萨满乐器的文化类型与使用族群的生产生活方式密切相映。有以单面鼓为仪式基本配置的渔猎经济——山林文化型,以单面鼓、铜铃为仪式基本配置的游牧经济——草原文化型以及以单面鼓、腰铃(镜)、铜铃等为仪式基本配置的农耕经济——田野文化型[24]。从而以来自田野考察的“志”的说服力,为“文化圈”理论的当代运用进行了新的尝试。

对比刘桂腾的研究,其他地区作业的仪式音乐研究目前极度缺乏这种系统的“志书”方式。这一方面曝露出单兵作战的“个案”选题之局限;也曝露出从业者在乐器学方面的训练缺失【在笔者的教学中已经发现,大部分的研究生在本科阶段都未经过田野考察的技术训练,而相关的规范,其实在上个世纪六十年代之前,中国音乐学界的前辈们已经有所积累,并有专书。如杨荫浏为原中央音乐学院音乐研究所编撰的《业务参考十二种》,以及文化艺术出版社1986年再版的,中国艺术研究院音乐研究所编撰的《民间音乐采访手册》(初版为中央音乐学院音乐研究所1963年版)】。这些缺失甚至体现在田野中遗漏基本的乐器形制测量,对器物的摄影缺失三视图以及用于参照的标尺等等方面。之所以在此提及田野技术,是因为笔者在查阅“单面鼓”的流布范围,以及试图为另外一组以金属铃、环刀以及摇响器为南方“巫乐”的梳理中,发现有许多描述都流泛于形容性的文字,无法提供严格的形制比较。而这些萨满及巫乐所运用的响器研究,在进一步探讨中国民间信仰仪式音声与“萨满式文明”的关系中,是至关重要的!

笔者曾在评价刘桂腾的萨满鼓研究突破性地将国际学界的萨满鼓研究从北纬45度,南移至北纬40度,并认为这个纬度还可南移[25]。就单面鼓为主的音响配置来说,笔者目前接触到的还有:

(1)四川的羌族释比(巫师)使用被称之为“波”或“布”的抓持型单面圆形羊皮鼓,其持鼓位置非栓结的绳或皮条,而是一根横贯鼓帮的木制手柄。鼓帮宽大,木制,分布有穿绳小孔,用皮绳交错穿拉,并与鼓腔内侧中的藤制圆环拉撑相连以固定鼓面,鼓把两端各缀一铜铃,其击鼓声为鼓铃齐鸣。【该资料来源于笔者在互联网上所搜图片的综合。遗憾的是,在笔者检索的文献中,包括论及“释比”法器的学位论文,都不见对“释比”抓鼓的形制线描图,以及鼓腔照片】

(2)云南红河哈尼族彝族自治州石屏县一带的花腰彝“苏尼”(巫师),使用握持型鼓尾下坠彩色布条的圆形单面羊皮鼓,与满族单鼓不同,它有约2厘米之木制边框。

(3)云南楚雄彝族“苏尼”也使用单面蒙皮,带边框的单面羊皮鼓[26]。

(4)大理喜洲永兴村一带的白族巫师,也使用握持型单面圆型羊皮鼓[27]。

青海和甘肃的安多地区的藏族,流布着带柄握持型单面羊皮鼓:

(5)甘肃宕昌一带自称为bei的木家藏族,其巫师“hei be”使用的是被称为“萼”的桃形皮鼓,鼓尾由拧麻花形铁条弯成一个大环套一个小环的连环型,并在大环上串有两组、小环上串有一组、共三组铁片型圆环,每组三环共九环,击鼓声响为鼓与铁环齐鸣[28]。

(6)青海黄南同仁地区的藏族巫师“拉瓦”,使用的也是桃形单面皮鼓,称为“拉萼”,但鼓尾无环,而以彩条缀饰铜铃,击鼓声响为鼓与铃铛[29]。

上述资料,从文化分布的分析看,是否存在传播线路或相互影响,需要花大力气。比如,握持型的单鼓类,在东西地域之间,原来也有汉民族的使用,如“太平鼓”。而安多地区藏族、土族和汉军交混聚居,其间又有哪些相互渗透和联系,也值得深思。这也是本节撰写的一大目的,即如何能展开更为细致和全面的专题普查,是目前萨满乐器文化研究迫在眉睫的任务。

而从音响配置的角度看,(1)(5)(6)无论抓持或是握持,其音响都伴随金属声。区别为或铃、或环。当然,由于这些资料都还只是孤立的标本,尚缺乏充分的数量兼性质标准。但仅此亦可以让我们思考两个问题:第一是这种鼓和铃环齐鸣的声响配置,与克劳莱(Crauley)在《鼓与钹》中记载的遍布于亚洲、北欧、北美、拉普兰、美洲印第安等地萨满普遍使用“铃鼓”之间的关系[30]。第二为形制上铃与环在萨满及巫乐中,是否有其制度性的音声属性?这也是笔者在前一期《民族艺术》发表“制度性音声属性”一文之时,就有关青海黄南藏族“六月法会”的民族志中,漏失对于法师使用羊皮鼓之鼓尾缀铃的细节记录感到遗憾的原因。毕竟,就笔者所阅资料而言,铃与铁环不但形制不同,在仪式中的音声属性也不同。

响器制度与音声属性

对于铜铃或铁环类摇响发声的器具关注,始终与笔者对“南方萨满”的思考相连。在广西壮族布偏、布傣以及布央“女巫”(天婆、魔婆等)执仪的考察中,铜响器是其仪式音声的重要构成。其中以铜铃和铜环链缀成的多串链环是她们行路的声音表征。与萨满鼓内涵的复义性一样,它们也同时具有向着神灵的祈请、召唤、为助佑神引路的功能;也是往来人神世界旅程所骑之“神马”;还有表示与邪恶战斗的兵马将军等意涵。与布偏和布傣不同的是,靖西布央的魔婆还使用了一个形制与铜镜相仿的“铜盘”,执仪上路时,数串链环敲打其上发声[31]。如此使用铜盘的“女巫”究竟在广西壮族地区有多大的分布?其中铜盘的含义除了“马槽”以外,是否还有其它?这都是下一步的田野需要挖掘的。但如果以运载之神马的内涵来说,其象征着的天人之旅程恰恰就是以仪式手段造就的阈限,也正呈现出尼达姆所说的敲打与过渡关系。只是华南以及华南之南的“巫乐”普遍使用的铜响器,确实与北方的萨满形成了鲜明的对照。这应该是一种地区性的文化选择,如同北方萨满鼓的形制亦与其族群在历史过程中以及地域分布所形成的生产生活方式有关。笔者猜测,鼓与铜器的选择,是因为材料选择的方便。北方的皮毛构成了一种文化,而华南至东南亚一带也展现出铜器文化圈的意义。迈克尔·哈纳在论述打击乐器与萨满意识变异关系时,指出东南亚热带地区,代替鼓的通常是铜锣和手镯、脚镯上的金属铁环,其原因是气候潮湿多雨[32]。菲律宾棉兰老岛Agusan Manobo人的附体仪式中,巫师使用一束挂在带子上的中空开口、内有弹丸、外饰虎纹的扁圆小铜铃(saliyew),这串铃铛提供了连续的摩擦碰击发出的嘶嘶声,形成一种神秘的声音体验,并被视为神灵的玩物[33]。笔者在云南新平嘎洒花腰傣雅嫫(女巫)的成巫或修巫仪式(“跳门克”)上【花腰傣女人成为雅嫫所必须的程序化的修行仪式。类似北方萨满的“过关”和壮族魔婆的“带帽”】,看到其使用单个圆形开口、内置弹丸、直径4厘米大小的铜铃,该铜铃系在一根木棍顶端,并以一块三角巾衬垫【举笔者收集的资料看,该铃铛形制不一,有椭圆形中间有突出接缝的素体铃,也有扁圆形带虎纹的铃铛】。用于召唤属于她的“巫批”(助佑神),一次仪式要召唤的巫批有几十位。雅嫫都要握着木棍摇晃铃铛并吟诵召唤,并以借出自己的身体和声音行为展现这些神灵。

惠勒(Addison Wheeler)在“锣与铃”的条目中专门论述了“金属壳里面有金属粒击打发声的铃铛”(jingle)。根据圣经的记载,人们将铃铛的起源追溯至埃及、巴勒斯坦和亚伦的祭司袍服上的金属铃铛与石榴相错缀的雕饰,因为进入圣地需要以声音警醒[34]。而在中国,以周汉时期出土的某些服饰铃来说,其考古的文化解释,虽然尚未给出明确的答案,但无疑也具有重要性。铃铛在北方萨满仪式中的运用,有带杆的“轰勿”和朝鲜半岛姆当使用的有柄带丫杈的铃铛、缀挂于鼓尾或鼓槌尾部的铃铛以及各个族群都普遍存在的缝缀于萨满服饰上的铃铛了。这些铃铛虽然形制不同,有中空带弹丸的,也有喇叭形、半圆形内置铃舌的,但都属于摇响发声类,并都与神灵相关,也体现了在萨满及巫的信仰世界,人们相信“声音本身就是那个实体”——仪式音声的根本内涵。

从刘桂腾的研究报告看,袍服镶嵌铃铛已经是一种制度性的配置了。笔者正在主编的《中国传统仪式音乐·东北卷》恰为萨满专卷,其中就收有一篇论文,集中讨论了“音声视角下的萨满服”。2012年《民族艺术》第4期发表了胡建升《金声玉振的文化阐释》,其中援引了诸多民族志资料,以说明“金声玉振”等神圣物质信仰和史前宗教通神仪式活动是紧密关联的,都是“圣人”作法通神进入迷狂境界的神圣听觉符号标志。其中引自《中国各民族原始宗教集成》的相关资料,为我们进一步去查证能够用作响器制度和文化分布,从而解释它们的音声属性提供了线索。正如笔者在阅读这些资料时所感到的遗憾那样,我们的民族志作业,太需要严格的器形描述作业了。否则我们如何去真正认识“金声”之中何金何器,何种文化特征的奥秘呢?

对于铃铛之声与神灵联系的属性,我不排除有不同的说法。但这毕竟是一个可以通过文献和田野去追究的面向。而形制上区别于铃铛的铁环类响器呢?我在环刀(师刀)的部分田野考察中,也看到了其中具有的制度性。

环刀(师刀)亦属于摇响类法器,形制多样。下文列举的环刀,与满族萨满以刀型缀饰链环的哈力马刀形制不同,主要为刀柄上端直接与一大金属环相接,大环中再串以若干小金属环的响器。

(1)红河哈尼族彝族自治州石屏县一带的花腰彝“苏尼”使用的“洗瑟儿”的环刀,其大环与刀柄相连,由拧麻花形铁条圈成大环,其中再套有12个小环。刀柄尾端为尖三角形。用于驱赶邪魔[35]。

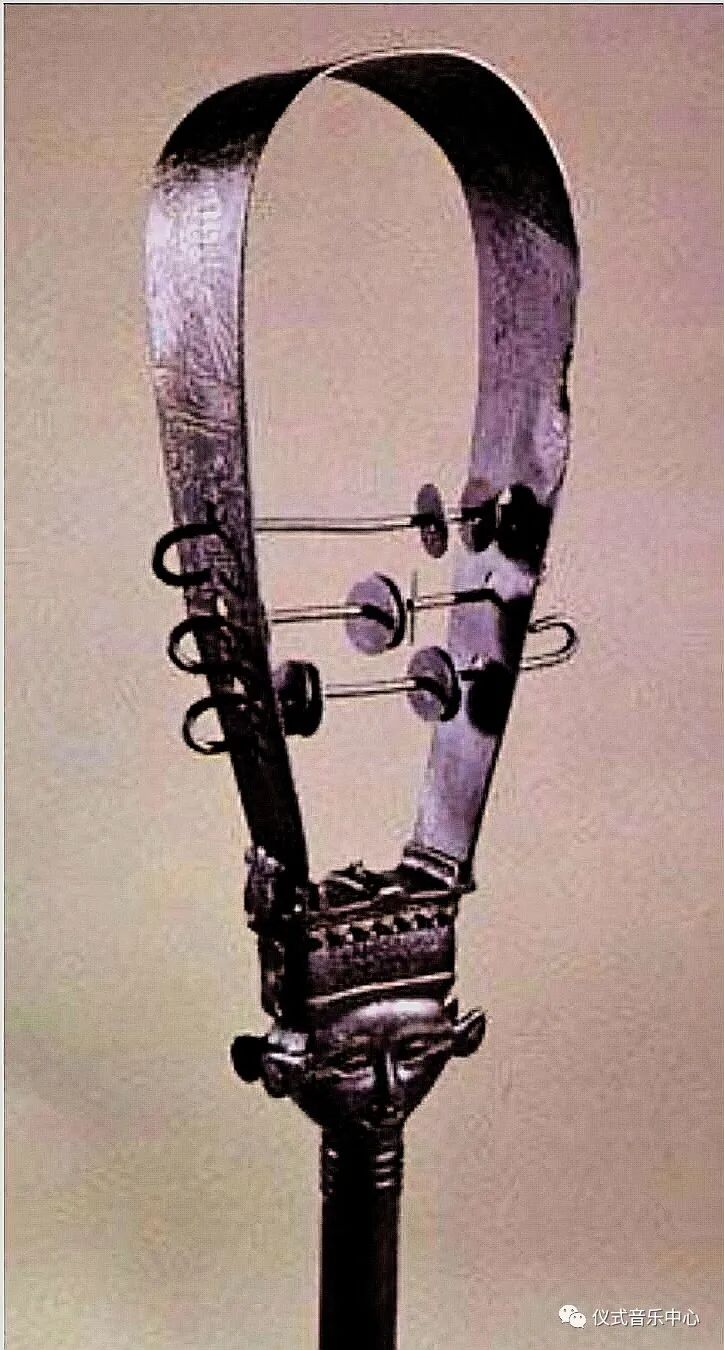

(2)云南新平嘎洒的花腰傣族女巫“雅嫫”使用的环刀“夯”(xaŋ),外形与花腰彝相似。由铁条圈成大环,内套12个拧麻花型小铁环(见图一),用于驱赶邪魔。

图一:花腰傣雅嫫的“夯”

【该照片为中国社会科学院社会人类学研究所吴乔博士专门为笔者拍摄的照片】

(3)湖南桑植白族巫师使用的环刀与前两者相仿,但在刀柄尾部非尖刀状,而为平头。大圈内套片型铁环9枚,5枚小,4枚大(见图二)

图二:桑植白族巫师环刀

【该图取自何耀华、杜玉亭主编《中国各民族原始宗教资料集成》白族卷,版图第44帧】

(4)广西融水巴哼阴鬼师“媒阴”使用的环刀,称为“啼陶”。其环与刀的外观与前述环刀相似,但环圈为椭圆形,刀柄长叶形,尾部也若尖刀。啼陶环圈中套着数枚片形小环。与前述环刀不同,其为黄铜所制,用于驱赶“鬼丧”。(见图三)

图三:巴哼“啼陶”[1]

【资料来自上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”课题研究员吴云龙的田野采集。遗憾的是他在采集“啼陶”的时候,未能按照规范拍照,而是至于一桌酒菜之中。笔者为了更清晰地看出器型的轮廓,借用电脑技术,抠下了这张图片,但却丧失了黄铜的色泽】

(5)贵州毕节三官彝族的“苏埃”,所用师刀,上部为铁圈,圈上套小铁环,下有把若尖刀[36]。

(6)在丽江纳西族鲁甸一带,“桑扒”在驱鬼治病时,手持有柄的铁片圈不断摇动,铁片圈叫sala,是象声词,发出萨拉萨拉之声,以此来驱鬼赶鬼[37]。

上述环刀的功能有别于铃铛,皆与驱鬼降妖有关。其中花腰彝“苏尼”分别使用鼓和洗瑟儿,用于不同的仪式目的。而花腰傣的雅嫫,则分别使用“铃”与“夯”,亦用于不同的仪式目的。从而其音声属性,也因为声音作用的对象不同,或对神,或对鬼而有不同。在花腰傣雅嫫驱除“恶批”的仪式中,雅嫫边咒边手执“夯”摇晃作响,到激烈处,刀柄尖头部分指向门外,并在结束时将“夯”的刀口冲外丢出家门。如果尖头冲外则为驱鬼仪式成功,如果尖头向内,则意味着“恶批”未能驱除干净。

(7)湘西苗族“巴岱扎”使用的环刀,称“师刀”。铜制。其刀柄握手处下端,为尖铲形,其大环圈为拧麻花状铜圈,一般套有9环,或不等环圈。用于驱邪。

虽然巴岱扎与本文所谓的萨满及巫乐在信仰属性上不同,并非“半人半神”的执仪者。其教派与道教梅山派有关,故明确称谓为“师刀”。笔者之所以将其列在此处,为了说明环刀在中国民间道教中使用广泛,以便更好地梳理环刀使用的脉络。笔者与学生曾在湘西苗族不同的巴岱扎那里,接触到形制有异的环刀。除了串套的小环数不同,还见有环刀上缀有两只铃铛的环刀。就此,值得我们注意的是,如果说环刀的功能主要在于驱邪,而铃铛的功能与唤神、通神相关,那么笔者在吉首市矮寨见到的这把“师刀”,为何与铃共系共鸣【遗憾的是,当年笔者采访该巴岱扎时,尚未将师刀纳入研究视野。因此未能深入调查。当然不排除响器使用因时代的变化,其音声的制度性属性已渐式微。】?(见图四、图五)

图四:巴岱扎师刀(1)

图五:巴岱扎师刀(2)带铃

2012年暑假,我与兰州独立学者牛龙菲(陇菲)讨论了这柄师刀。其时他正好在为参加国际传统音乐学会音乐图像学研究小组的研讨会准备论文。这篇论文又恰恰讨论了相关的问题。其中他援引了《诗经·小雅·信南山》中:“刀有铃”之“鸾刀”说法。他认为“鸾刀,型制与师刀相似。差异在于,鸾刀用铃,师刀用环。审《信南山》诗意,鸾刀功能与‘生我百谷’、‘寿考万年’的宗教祭祀相关。”这一说法,更清晰了铃与环的不同音声制度【当然,就笔者在矮寨看到的这把铃环相系的师刀,也完全有可能是偶然或制度褪变的结果】。而牛龙菲所撰论文题为《西斯铃·锡杖·萨巴依》,追溯的恰是摇响乐器。这篇论文是他在1991年所撰《敦煌壁画乐史资料总录与研究》[38]中讨论过的佛教“锡杖”的后续之篇。在20来年前,牛文即写到:

牛文主要依据器物型制的仿佛、器名语源的相关,探求此类乐器跨越中亚佛教文明与伊斯兰文明断层,保持自己特有型制和文明内涵的历史文脉。而在20年后,他进一步将锡杖的源头推向了源自古埃及祭祀音乐的叉铃Sistrum。从图像上看,古埃及的叉铃是一种U形,底部伸出一段直柄把手。U形上横装几根可摇响的金属棒,金属棒上又套小金属环的摇响器。它的主要功能是驱邪,避开晦气。在非洲埃塞俄比亚、几内亚等地区亦使用广泛。牛文从埃及西斯铃的发端,越过基督教之旅(十字权杖),再到佛教十八物之一的锡杖。如我们在地藏王图像中所见,能够“振开地狱之门”的金锡。此锡杖即“十二环锡杖”。牛文继续罗列了长柄锡杖与短柄锡杖,并明确指出短柄锡杖就是萨巴依,并为维吾尔族为人治病驱邪的游吟“托钵僧”巴西克所执。进而,他给出“古代西域,佛教文明昌盛,锡杖是当时时髦法器。十世纪伊斯兰化之后,锡杖不得不隐姓埋名,于此情势之中,短柄手锡杖则以“萨巴依”的名目继续风行民间。其称名与西斯铃以及锡杖的称名首音相仿佛,绝非偶然”的结论。进而,他将中国各地流布的西沙(萨满腰铃)、洒尺(霸王鞭)、师刀、串钱拍,以及太平鼓(鼓把缀有环)等等,都纳入了西斯铃东传的影响范围中。笔者佩服牛龙菲粗线条勾画历史的本事,其中有关锡杖与萨巴依的关系所透视的西域文化和宗教历史,确实值得文化史的再度思考。但以各类乐器称谓所发出的第一个音“Si”为考,带出的问题太多。因为,拉丁语的Sistrum,源自希腊文seistron,意为“摇动之物”。根据古人命名的一般法则,往往既包括了行为(如摇动),又包括了结果(摇动之声)。而后者往往是“拟声”的结果。有如中国之“樂”,形训应在声训之后。又如之前提到的西文percussion,既有敲打,又含震动。而上述丽江纳西族“桑扒”使用的sala铁片圈,就是发出萨拉萨拉之声的象声词。而花腰彝的环刀“洗瑟儿”,其“洗”之音,为彝语的“铁”义。

图六:奈菲尔塔利(古埃及新王国时期第十九王朝法老拉美西斯二世的大王后),手持sistrum【引自维基百科(Wikipedia)】

图七:古埃及Sistrum

【引自维基百科(Wikipedia)】

结语:摇晃发声

写作是一个过程,也如打着圈儿晃荡的时间让我们又回到当初。如果说,西斯铃的“西”(Si)真的因宗教的流布而广被中国,可以重新考虑的问题,还应包括“萨满”与“沙门”之间佛教渊源的论争。更彻底的追问是为何全人类发出的第一个词是“M”打头的对母亲的呼唤。构想值得赞叹,落实依然求是。谱系学上的粗线条历史构想能够为我们提出一个研究的方向。但与此同时,广泛分布的各异形态则更应该让我们在宏观视野中通过个案进行差异性建构,如此才能丰满文化人类学的研究。

此时再回首尼达姆的“敲打与过渡”,则其将人类与另一个世界交往的手段,由“噪音”拉回到产生噪音的“敲打”这一规定的术语更有着独到之处。敲打这个表述声音产生方式的术语,与西斯铃的希腊语源“摇动之物”关联。由此,笔者倒想起一些尚未解释的问题。比如,将萨满鼓定位为单面皮鼓虽然有其在北方民族中的存在事实为证,但我们同样看到了在腰铃、腰镜、哈力马刀、晃铃等等摇响器在萨满音乐中必不可少的配置。而在北纬40度以南使用单面皮鼓的“巫师”与目前所称的狭义萨满之关系又是什么?再比如,同为彝族“苏尼”,在云南楚雄和红河的支系,使用了单皮鼓;而在凉山的彝族支系却使用双面握持型的皮鼓。这些双面皮鼓在何耀华的调查中记录了“上有一小铜铃,内装木枝或竹节”[40];在徐益堂录于1944年的《雷波小凉山之罗民》中,是“附带铜铃连系铁钩之羊皮鼓一个,唱歌蹲跳时,铁钩摇着铜铃,自生节奏,狂舞时,铜铃乱摇,铁钩乱动,鼓声繁杂”[41];在胡庆均《凉山彝族奴隶社会形态》中,是苏业使用的法器主要系羊皮鼓,彝称沟节,上有小铜铃三个,内装浣子(一种野生植物籽)[42];在于锦绣的调查记录中,是“他的法器只有一个鼓,顾上有铃,铃内装松籽”[43]。而在上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”课题研究院贾巴阿叁对布拖县的苏尼调查中,亦为:

可见凉山彝族苏尼所执的、内置颗粒物的双面皮鼓,兼具晃动发声的摇鼓性质。

摇响器的重要性,几乎贯穿在包括北方萨满鼓的整个“巫乐”活动中。列维·斯特劳斯也曾在《神化学》中长篇论述了摇鼓有助于趋避超自然力量的意义。这些都与尼达姆提出“敲打”问题的人类共同经验相符合。那么,是否还可再以“敲打”或“摇晃发声”这一作为发声过程的“奏法行为”再做延伸,以充分考虑萨满鼓及其他响器的整体性研究呢?当然,在这个整体性研究中,参照刘桂腾对北方萨满诸器所做的密集型调查及其乐器学器型制度描写的严谨性,是一个必须遵守的范例(笔者亦当身体力行)。此外,在共时的田野作业中,历史文献和考古资料,也值得我们再度考量。

在李纯一《中国上古出土乐器综论》中,他对早期考古发现的大多为新石器晚期的陶制摇奏体鸣乐器所做的研究认为:这些器具“形状不一,都是凭腔体和内装小丸相互碰撞发音。由于文献无征,又不见于后世正规乐器中,遂有‘陶球’‘响球’‘空心球’、‘陶铃’和‘陶响器’等拟名······从结构上看,它们无疑是发音工具,问题在于它的功能或用途,即它是不是乐器或者别的什么器物?夏鼐认为它们是玩具(原注:《临洮寺洼山发掘记》,《中国考古学报》第4期),我们认为它们可能也是一种类似哗啷棒的击乐器。宋兆麟根据民族学和民俗学资料,论证它既是玩具和乐器,又是娱乐工具”(原注《陶响球和古球戏》,载《史前研究》1987年第1期)。······经过对墓葬主人的考察,李纯一认为墓主的绝大多数是成人,比如安徽潜山薛家岗M72号:“其中响球竟有十五个之多,非同寻常,如果说那些响球都是单纯的乐器或玩物,恐怕不够全面。就随葬品数量看来,墓主当是一位有地位的氏族成员。因此,那些响球可能兼具其他功能,如实行巫术的法器。当然,这只是一种分析。至于这种分析是否站得住脚,有待于更多的考古资料来检验。”[44]笔者赞同上述分析,并注意到他所提及半坡的一处战国晚期秦墓中,有类似咸阳秦都古城遗址中的饼形中空,内装一粒小石丸,摇之响声清脆的陶响器。在对此陶响器的判断上,李著却认为,“但从它出土时位于墓主(成年)骨架胸间,其上还放置一件铜镜这种情况看来,也可能是玩物”[45]。阅读至此,笔者不免拍案。与上述判断相比,就此陶器与铜镜在墓主胸前摆放位置的、与巫乐可能相关的重要性,显然被先生忽略了。正因为如此,联系到前述胡建升在其“玉振神话的符号象征”一节,亦从新石器时期的出土“响球”等类,与“戛击鸣球”相对释。而叶舒宪就“玉”文化所做的四重证据之历史重构,或也可以引发我们对古代之巫与萨满式文明的“整体性研究”构想。或者,真正需要的是跨界的合作。

最后,我想用描写委内瑞拉东北部Warao萨满的叙述,为“摇晃发声”发言:

总策划:萧梅

文字:萧梅

编辑:张毅

【声音研究专题】往期回顾

第5期 矫英 | 聆听: 声景(soundscape)研究之方法

第6期 罗晗绮 | 聆听“人与生态”:《生态音乐学》课程概述与思考

第7期温和|野外录音中的听觉攀附及其文化省察——以蟋蟀的歌为例

第8期 高贺杰 | 声音的特写——纪录电影《触碰声音:格蕾妮的声音之旅》中的视觉音乐志描写

第11期 王苑媛 | 现代性的声音景观——评米歇尔·希翁的《声音》

第12期 高贺杰 | “马”“鱼”“小孩”——生态视角下的鄂伦春歌唱

第14期 萧梅 |《七十二家房客》的记忆:上海日常生活中的声音景观

第15期 杨阳 裴家丽 | 平遥真武庙“开字形”后台设洞古戏台声学效应初探

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中~

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5)崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6) 萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7) 萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8) 杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》