(2020年6月)萧梅 | 回到“声音”并一再敞开

摘要:声音之“说”,尽可能回到趋于纯粹的音响起点作为民族音乐学的研究策略,这也是祛除笼罩与弥漫在音响之外的“精神遮蔽”(针对研究者的文化眼镜或意识形态等),而勉力或寄望于一种理想的“解构”,在音响事实的“临响”中,通过田野中立场、身份、位格的一再迂回,以经验音响“实事”,再及属人与文化的音乐“重构”。

关键词:回到声音;“诠释的移动”;“音响认识论”

作者简介:萧梅,上海音乐学院音乐学系教授。

*本文为上海高校音乐人类学E-研究院建设计划项目:e05011;上海音乐学院国家重点学科建设项目。文章原载于《音乐艺术(上海音乐学院学报)》2011年第1期。

如此标题,相应另一话语“直接面对音响敞开”。后者是学友韩锺恩君以人文资源在新的历史条件下进行合理配置之叙事的审美姿态(韩锺恩 2001)。虽然,该文的叙事以中西文化关系中的20世纪中国音乐历史发展、文化选择及人文景观切入,但其根本,还在于对“声音/音响”形而上学意义的追求。而其中“面对音响实事”,“面对音响实事敞开和感性直觉经验之后的意义驱动”,则无论在“行为策略”和“思维步骤”上,皆围绕着作者自1986年来便涉入音乐学叙事之思-史-诗。[1]

“回到声音”,“从感觉开始”,以民族音乐学或音乐民族志探讨说事,我的出发点则偏于形而下。如何以一种行动(doing)的和实践的方法论,在具体的时空(田野)中,活生生地体验音乐的存在,并境域式地实现“我”“在场”的经验,以寻找“解构”之后,何以“从新描写”,并以“围绕音乐活动自身的民族志体验,返回音乐实践”之“重构”,即此追求(萧梅 2001,2010)。

不同的研究对象与性质或更能形成一种思想或喻意上的振荡、回响和共鸣。比如,我的博士研究生高贺杰在其学位论文初成后,就我所谓音乐民族志为何要“回到声音”的提问回信:

列举某种共鸣并非目的,上述信中(1)有关形态研究的“理”与“情”,确实涉及了音乐学研究与写作中的一个困境。如何平衡冷静的工艺性技术知识生产和审美感受?如何“回避只是封闭在音乐本身,又要回避只是远离具体音乐的抽象议论”(姚亚平 2008:54)?在此,无论是西方音乐学分析与民族音乐学似乎都碰到了同样的问题。这个问题的核心,不妨仍用韩锺恩的另一标题指出:“如何通过语言去描写与表述语言所不能表达的东西”(2010)。此外(2)从“音乐”回到“声音”之“客观”与“中立”,却有沈洽师的质疑。他认为无论是以musics或者musicking,再或者“音声”等等,都体现了音乐之属人及其文化,因此应该是回到“文化中音乐”而非“声音”[3]。所谓无主体的世界也无意义可言。这个问题的核心,亦不妨仍用韩锺恩对“事实”与“实事”的“微变”深义,来做应和。如果说,尽可能回到“声音”这一趋于纯粹的音响起点作为民族音乐学的研究策略,这也是祛除笼罩与弥漫在音响之外的“精神遮蔽”(针对研究者的文化眼镜或意识形态等),而勉力或寄望于一种理想的“解构”,在音响事实的临响中,通过田野中立场、身份、位格的一再反复,以经验音响实事(被经验给予和把握的对象,是人的一项涉入之后对象自身的一次显现)[4],再及属人与文化的音乐“重构”。

重要的是,这两个问题实在不是新鲜事,而布满了整个学科的历时性探索。如果说Charles.Seeger曾洞见音乐学中各个独立阵营如若来老死不相往来将失去整体性与统一性,那么,我们是否可以在非终极性的目标不同、问题场域不同,或立场、视角、导向、策略及路线的不同中,遥相呼应并“迂回”共容、相互架构?此即本文力图在文献回溯和他人研究的读解中展开的叙述。

一、Charles. Seeger:一个“困境”,一生诘问

韩锺恩以“如何通过语言去描写与表述语言所不能表达的东西”为题时,他触及的是横贯音乐学学科史的悖论——“通过非音乐的文字语言去描写表述文字语言所不能表达的东西”。但它同时又是一个现实,每一个对音乐学有着自觉意识的从业者都无法回避。同在上海音乐学院,当音乐美学课上的师生们乐此不疲地探讨着“感性声音描写”时,在“民族音乐学”研讨课上,大家在C.Seeger借共时-历时语言学切入音乐学历史和系统的两个导向,并围绕“一般时空”“语言时空”“音乐时空”的轮番探讨中,亦同样感叹、醒思和警惕着“语言中心的困境”(linguocentric predicament)[5]

正如所有评价C.Seeger的人都共同指出的,对这个“困境”的思考,伴随了他的一生。从他在加州大学伯克利分校音乐系任教的第二年,他就指出“‘音乐学’这个术语包含了整个儿由语言论及的教材手册、历史研究、生理-心理实验室的音乐探讨、音乐评论……(然而)音乐不是建立在语言或语言研究上的。”(1913)[6]。传导通常依赖于语言的广泛使用,但语言却是音乐领域的入侵者。音乐与语言的同与不同,音乐认知与语言认知的同与不同,语言交流与音乐交流的不对应性,作为一个事实,盘绕在其所谓“音乐学的结合点”上。而如何真正运用一种提炼的、定义的语言去表达音乐的知识呢,音乐学是无可奈何抑或充满挑战?1977年,加州大学出版社以《音乐学研究》为名,结集出版了他写自1935年至1975年间的论文。除了本文注释⑤中所提该书“导论”外,18篇论文中的前8篇,都相当程度地与语言和音乐以及音乐学的自身表述相关[7]。亦如所有阅读其文后的共同评价,C.Seeger的文字难读。有人说这是因那个时代的英文文风使然,有人说是因他“疯狂地热衷抽象”。我倒觉得有两个因素最重要,一个就是他终生盘桓不去的如何言说音乐的情结,正因为如此,他才每每反复界定,修改,选择每一个词汇。比如,前述文集中的第7篇,在1966年初版时标题为《音乐过程作为某种功能背景中的功能》(The music process as a function inacontext of function),然而到文集出版时,他则在前一个功能处增加了compositional的形容词,又将后边的背景功能界定为in a nest of functions and in itself a nest of functions。就是这样的一再限定与精准的要求,所以,他非但于词汇的选择上较真,希冀音乐学离开通常意义上的言说,而需要严谨的音乐术语辞典,甚至于发明一种元语言(metalanguage)(1977:105);他还就学科建设的重大问题反复思量,一篇“音乐学的统一场论”就从1944年写到了1970年。另外一个因素,则亦为他自身集作曲、表演、批评、教学、民歌收集等等的多重经历,以及社会科学与自然科学不同领域学识的广泛涉猎,为他对音乐、非音乐、音乐范围以外的种种领域与音乐学交叉的学科想象所展开的空间。在他看来,音乐学的学生在具备概念、实际的直觉能力以及价值行为等常规能力后,还需在特定时空限制的范围内、一个特殊的生物文化连续体和社会背景中,把握音乐的和语言的两种主要的交流传统,并且要认识到在这个不断更新的连续体的总体范围内,音乐学这一时空范围的知识是无限的。……正是由于我们每个人都从属于并养成于特定的文化,因此,如果要再学习另外一个亚传统的语言,则是一生所受的最大订单。一个音乐学家不一定非是一个在表演和作曲方面的艺术家,但他要掌握操弄音乐的知识和感觉,至少是某种音乐习俗(idiom)。虽然他不一定非是这一习俗中的专业音乐家,同样,也并非一定掌握了百科全书式的语言知识,但他要能够使用一种语言和演说的方法,较之专业的音乐家、非专业的或音乐范围以外的专家、比如哲学家,更专业地对待音乐(1977:45)。面对此“哲学的逻辑、科学的严谨,诗人的心灵”[8],岂可不对这音乐的闯入者——语言,有着加倍的期待呢!

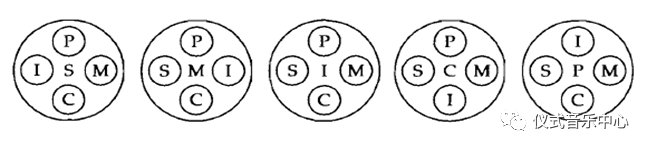

直至晚年,C.Seeger以“想象”的对话形式,完成了他“音乐学统一场论”的漫长写作。他以每个人都具备的对于其身处的世间世外反映出的高度概念化的“世界观”来界定和系统化这个统一场。并强调这个世界观如同一个复杂的经验实体构成的“结构性领域”(structual universe),并且是“真实”的知识。他为音乐学的结构性领域设定了五个子域,即用S(speech)代表话语或言说(包含情感表达、理性逻辑、日常话语三种模式);用M(Music)代表音乐(人通过声音媒介交流某些不能说的事情);用I(individual)代表经验域中的个人;用C(culture)代表文化(为音乐的可能性提供基本框架的社会组织和传统);用P(physical)代表自然、现象的外部世界(事实和科学的领域)。这五个子域建立了C.Seege对音乐学的全面界说。即:音乐学是(1)用语言进行的研究,既是系统的和历史的,也是批评的和科学或科学化的;(2)它是人类的总体音乐,既是音乐自身,也相关音乐范围以外的东西;(3)通过学生个人的培养,使他们认识到这个场域既是音乐家也是那些以音乐的某些方面为资料、并以理解人为目的的非音乐专家们创造的,并且都是(4)人类文化的和(5)相关着自然世界的关系总体。其中每一个子域都可包含其它的几个,并且子域之间不分主次,各可为主,又因不同主次的解释改变音乐学结构领域的地貌(1977:108-109)。(见图一)

C.Seeger正是如此孜孜不倦于音乐学的建设,探讨着感性体验与理性表达的关系。然而需要指出的是,正是这个音乐要在双重交流系统中的表达,表明了他终生为之战斗的“困境”从头到尾都设定在“交流”(communication)之域。音乐的表达,表达音乐。音乐表达了某种东西,而音乐学要将其再次钩沉并表达。我们为何要说音乐,我们又怎么说音乐,我们为谁说音乐,我们又将音乐说成了什么?在如此多向的交流中,音乐如何又是个“事实”,音乐学又触着了怎样的真实性?

正如一些晚辈的学者所言,他的论文值得我们不断地阅读和反复思量。其实,C.Seeger在论述音乐事件在一般时空中的“现象”和音乐时空中的“产品”(normenon,一个人为的、用于沟通的对象)之区别时,已经指出了对于此“现象”和“产品”之间的表述难以一一对应。但遗憾的是,他对此“交流”域中出现的分歧,停留在语言对音乐事实的难以言说上。而这个难以言说恰恰注重了某种事实的传达(conduct),而忽略了人类交流过程的另一本性。Steven Feld认为,C.Seeger深感音乐研究中语言偏见的“操作特性”(operationalidionsyncrasies)因此致力于元语言和被精确定义的本体论基本原理。但我们如果不纠缠语言和音乐模式在逻辑和哲学上的区别,更多地讨论交流及其作为社会活动的意义诠释过程,或将C.Seeger的问题延展为“这个交流过程是如何发生的”“我们如何参与其中的发明、验证、传播以及音乐意义的聚集”(1984:1);以及LawrenceM.Zbikowski所指出的,客观世界是C.Seeger统一场论成果认识的主要障碍;作为交流,语言并不从客观真实参数中获得意义,意义是在认知过程中建构的,而非客观的。语言运用于音乐的表达,包括了不同概念领域之间的联结映射,而不是抵达所谓的“更多的真理”(1999:130-146),那么基于交流过程并以语言来对音乐进行的言说,正不失为音乐学的一种存在方式。

二、Steven Feld:“诠释的移动”与“音响认识论”

尽管可以暂时悬置C.Seeger“真实知识的世界观”,但语言问题仍如影随形,并且在这两个性质不同却具有多种相似性的表达模式里,同样存在着理论与方法的不同立场和取向,比如,或注重符码(code)的自律结构,或强调符码与环境之间的相互作用。当然,介绍语言学对音乐学研究之影响不是本文的目的,笔者只是基于近年来对音乐民族志写作如何回到声音,切近和把握田野对象自身的声音感受,如何“说”出田野对象对于“声音的文化实践”与个人表达上,感到了诠释学和现象学的影响,并在他人的民族音乐学研究中,注意到了相关的研究。其中Steven·Feld“诠释的移动”(interpretive moves)与“音响认识论”(acoustemology),即具有某种“说”与“如何说”或如何“能说”的参考性。

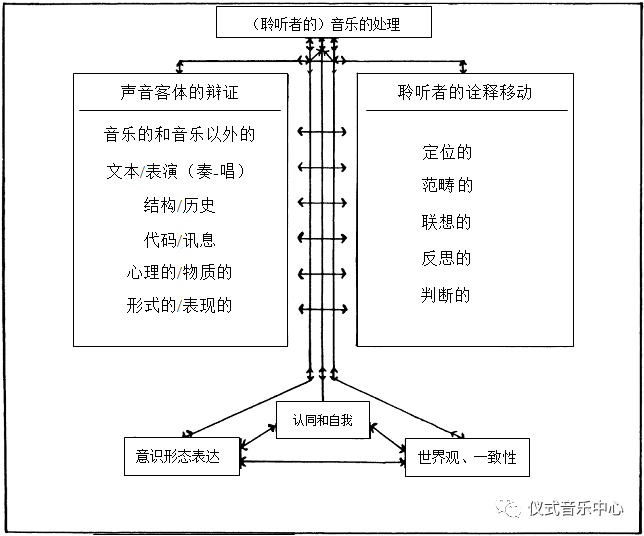

Feld提出“诠释的移动”,正是由C.Seeger的问题出发,并如其论文的标题《交流,音乐,及言说音乐》所示,他将言语之“说”从交流的角度,明确其为社会活动中进行的意义解释过程。文章多处穿插着与Seeger的对话,并以“交流的取向”、“交流与指号过程”、“辩证的音乐交流”、“进入聆听:从辩证到诠释”、“从诠释的移动到边界和框架”、“言说音乐”以及结论等部分构成(1984:1-18)。文章的重点强调交流过程首先是在社会的、交互行为的和主体间性领域发生的,是一种嵌入了社会文化的过程的,并通过符号形式的诠释,呈现出产品(音乐作品)的符码及其意向与其接受者的讯息处理和诠释的复杂关联的,由社会成员的主体体验所进行的想象的重要活动。从这些观点中,我们可以看到他延续自己在1970年代对于民族音乐学中运用的某些语言学模式的批评,即完全地反对自律和抽象的音乐分析 。因此,他强调自己关注的不是逻辑的或中立的分析,而重在音乐意义的交流过程与诠释。正是在这个前提下,他将讨论转移到活生生的聆听基础上,这种聆听,不是对乐谱、作曲家或符码本质的破解和探讨,而是音乐意义的建构;且他强调聆听者的社会历史处境,在对音乐意义的建构上,是以自己的社会经验、聆听经验、包括背景、能力和欲望等等来处理音响(sounding)的符号特性的,而绝非仅仅按照“格式塔”原则处理音响刺激的器官或机体。“诠释的移动”,一方面以音响客体在交流过程中展现出的音乐和音乐范围以外的、文本与演奏的、结构和历史的、符码和讯息的、心理与物质的、形式与表现的对应,展现一种辩证的张力;一方面以聆听者在诠释中不断以自己的能力,在社会生活和生命经验中通过自身已有的听觉经验来对所听定位(locational)、对于所听的感性经验范畴归类(categorical)、以及展开同时性的聆听联想(associational)、并反思(reflective)和判断(evaluative),由此构成交流过程的两个核心成分,并呈现出一个建模系统。(如图二,ibid,9)

在此,作为一个符号的处理者,聆听者并非仅仅是作曲家和演奏家意图的接受者,而音乐的意义也不在乐谱的分析中。他列举了人们谈论音乐时惯用的“像”或“不像”或“这让我想起”等等对聆听经验的表达,说明他们正在运用一种个人经验的框架(frames),并在相似与否的关系中,主动寻找诠释的线索。而这种对诠释瞬间的捕捉,尝试以词汇的唤起来表达的音乐“说法”,具有运用“隐喻”的特点,即以“隐喻”言说音乐的方式。

也许可以说Feld的“言说音乐”,其实仍延续着语言学研究的话题及其对诠释学和主体哲学理论的一种消化。但其将言说“客体”或钩沉“本质”的认识论,转变为对聆听主体如何“说”的考察,并重视一种口头的表达模式所展开的多重关系,以及通过诠释移动的再创造突破音乐的不可转译性[non-translatability]和不断校正“比喻”及感受之表达的意义建构的辩证交流,实际上亦含有以声音自己的方式向主体敞开的可能性。所谓“立美性质的创意、审美性质的诠释、泛美性质的接受以及由‘立美-审美’复合一起,并经由‘主体意向’而最终成型的‘客体作品’”(韩锺恩 1998:12)[10]。笔者认为,如此思考在我们的音乐民族志田野作业中,尚显不足。比如如何理解“只有最直接的音响才是可靠的”?另外,即便在操作方法上(1)如何进行田野访谈,如何捕捉对象直觉瞬间固定的那种音响感受的敏捷性,如何扩大资料的范围,如何分析口述资料?(2)田野对象的选择方面,是仅只聚焦于乐人,还是同时关注民众的聆听经验;仅只聚焦于群体性文化,还是同时注重个人的体验?(3)如何反观学者自身的聆听以及写作、评价、再研究等方面。

当然,同样是以面对声音的聆听为起点,我个人对Feld“诠释的移动”,不及我对他基于卡鲁里(Kaluli)人“流动的水”之隐喻以及通过对通感(synesthesia,或译“联觉”“共感”)所表达的卡鲁里人的声音世界观所得到的共鸣。

Feld的民族音乐学生涯,从1976年起便与巴布亚新几内亚Bosavi热带雨林中的卡鲁里人连在了一起。他的博士论文《声音与情感:卡鲁里人的鸟、哭泣、诗与歌》(Sound andsentiment:Birds, Weeping, Poetics, and Song in Kaluli Expression)[11],通过分析鸟鸣、哭泣、诗与歌的声音及其交响的形态(sound modes),探讨它们如何成为卡鲁里观念中情感(sentiment)与诉求(appeal)的具体表达,并展现出一个卡鲁里人的文化系统。介绍其论著的内容不是本文的目的,与本文相关的是Feld从卡鲁里人以“作为一只穆尼鸟”之基础隐喻所开掘出来的声音与情感之关系,在“声音-鸟-情感-社会”的关系序列中让我们“听”到了卡鲁里人的“声音世界观”。其中以“声音”(sound和voice)回归民族志的原点,在“鸟鸣”隐喻的人与自然、“哭泣”关涉的男人和女人、仪式歌诗表达的“失与弃”或唤起的记忆等等民族志描写与叙事中,再一次实践了“themusic”到“musics”再到“musicking”的学科视野和对于“远音乐”研究对象的延展。而其研究方法中突出的语言学模式,以及运用“象征-诠释”开掘出的“隐喻”力量,又再一次地将曾经被结构主义过度关注“思维”而回避的“情感”问题凸显出来,使之对卡鲁里人的声音(音乐)之“说”,回到声音(音乐)本身所具有的、应该被音乐学充分阐发的深度情感体验和美学意境。

“对你来说它们是鸟,对我来说它们是森林里的声音(voices)”[12]。如果说Michel Foucault曾用带有倾向性的术语“眼”和它的“凝视”锁定了西方以视觉为中心的“思想”,那么音乐或声音的存在,则应在无法完全用有形和可见给予的整体世界中与人类呼应,并在聆听中跨越我们体验深处的隐秘栅栏,进入无形的世界。

“……雨林的能见度很低,卡鲁里人更多地依赖于声音。……那里,每天开始于鸟鸣而非太阳;每夜降临于蝉鸣而非暮色。……人们的知觉通过他们的声音和运动,以特别的在场感,动态地感知着看不见的事物和环绕着的生活。卡鲁里人始终是敏捷的,声音带给他们的意识,不是客体对象,而是运动、行为和事件。”(Edward L. Shieffelin: 1976:94-95)[13] 不同的感官体验如何成为人类作为存在的存在者,这是“感觉的人类学”近20多年来力图在传统研究中以我们看到的行为(acts)来空间化(spatialize)我们观察的对象之外,推动以感觉抵达对象(object)和事物(thing)的努力(Paul Stoller: 1989:103)。在这个努力中,现象学还原的思想无疑是重要的理论资源。正如著名的技术现象学家Don Idel和人类学者David Howes所言,声音形成的分析要在充分的体验或民族志的方式中才得以可能(转引自Feld 1996:97)。而卡鲁里人的系列声音研究,自然地就成为这一努力群体的标志之一。

当然,回到声音的原点,在民族音乐学和人类学者看来,并不意味着西方音乐聆听习惯中的听觉唯一性。卡鲁里人对于声音的体验,同时是身体觉受的。是视听相关、动静相关、时空相关,共-历时相关的,换句话说,身体的通感(synaesthesia)在他们的声音世界中同样重要。

在Feld笔下,卡鲁里人有着两个以通感表达体验和定位的隐喻:a:ba:lan(flow/流动)和dulugu ganalan(lift-up-over sounding/升高而外的声音)。“流动”涉及感觉的交互联系和对水的流动感受,并联系着雨林的地形,人的声音也是流动的,它还联系着思想、情绪和身体(体态的轮廓也是流动的),也相关着对声音的把握,如延时的能力,还有歌诗以及在沉默的记忆中发声(voice)的回响。卡鲁里人的“流动”观念,往往是在对雨林中以地名的命名来指“路”的歌唱中呈现的,它们是诗歌文本的中心。lift-up-over sounding是卡鲁里人指示和描写自然声波的隐喻建构,它唤起对空间(lift-up-over)和时间(sounding)的体验之轴。这个术语表明在先前和相邻的区域中所有的声音必须共存的方式。也就是说,你听到的声音并非来自单一方向,而发生的每件事也都被混合进一个互锁的声音景观。雨林的声音持续地改变,如同格式塔理论的图形和背景,有些凸出,有些隐匿,交错和迭置……声音的在场、缺席,或改变,在其方向和维度上关联着空间……向上和向外……持续地交互……有的声音突出于他者的记忆,同时传递着感觉……在热带雨林,声音的高和深是容易混淆的……比如水的嘶嘶声因其移动的流布,使深度被感觉为由高度向外移动的传播……向上的声音被感觉成向外…..这种被感觉到的声音的位置被铭记为一个地方(place)的声音,于是这个地方被这种声音命名了。一个人认知每天的时辰,年度的季节,和物理空间中的方位完全被森林中的声音感包裹着。这个聆听和感觉世界的方式是他们内在的身体知识,也是日常生活“身体仪态”(body hexis Bourdieu1977:87)的一个部分和“身体技术”(mauss 1979【1935】)的自然制度(Feld 1996:134)。而这种通过声音的类比所实现的“地方感”(thesense of place)及其认知,构成了双重的互惠(巧的很,“互惠”正是卡鲁里人最为重视的生存准则):在声音中,地方被感觉、感觉亦被地方化;地方塑造了感觉,感觉亦塑造了地方。

正是在这样细致的民族志描写中,Feld提出他在常年研究卡鲁里人后的心得——“音响认识论”(acoustemology)。用他的话说,这个词是音响(acoustic)和认识论(epistemology)两者的融合。因为声音和耳朵——以及发声-中心之感觉中枢是卡鲁里人体验和表达的中心。他要通过他所谓的音响感觉的地方的(local)条件、知识和在Bosavi特别回荡着的文化的地方感及其缘身性想象,来诠释音响认识论……这个有关感觉声音的术语意在讨论音响认知。声音作为前提和认知的潜力,人们领会和体验着音波的存在和塑造力的影响。音响认识论意味着对音波敏感性的探索,并以声音作为理解、认知和体验真理的特殊方式(Feld 1996:91-97)。现象学和感觉的诠释学,以及声音、感觉、通感和音乐景观的关键词,作为视角提供了音响认识论的一般框架。如果我们回头看其“诠释的移动”,似乎可以感受到其中的延续和变化。如果说在“诠释的移动”那里,音乐的意义还盘桓在主-客之间经验性认知的上下求索中,而在卡鲁里人声音地方感的揭示中,音响的意义已不是主-客分立的知性关系,而是身体作为知觉统一体所突出的感性世界,声音成为我们通往世界的另一条道路,而更具有身体现象学的本体论色彩了。即如梅洛·庞蒂所言“知觉提供给我的不是几何学似的真理,而是一些存在。”[1964:14,转引自Feld 1996:92],我们仿佛感到了声音以其自身的方式敞开,感到了海德格尔的“此在”,感到了梅洛·庞蒂可见者与不可见者彼此相通的“世界之肉”。那么从言说音乐的客观事实,到卡鲁里人感性直觉中的音响实事敞开,其真理-事实-实事的转移,正是一条声音的历史叙事的历程。

三、我们为什么“回到声音”

2007年的暑假,我和即将入学的博士研究生高贺杰去黑龙江塔河县十八站鄂伦春聚居点做田野。面对一个在入学前属于表演学科的学生,我希望他尽快通过切身的感受建立对民族音乐学的学科认知。因此,建议他的学位论文选题以“声音民族志”切入鄂伦春人的世界。从某种意义上说,这是个冒险。因为鄂伦春被称为东北的三小民族之一,人口少,定居点分散。按照过往的“音乐”观,其资源相较于蒙古族,显然不是一个“富矿”(即便不考虑“音乐”,从其生活生产方式、语言来看,他们的“传统”也处于“濒危”)。不仅如此,此前也已有过不止一份的硕士论文。那么,他的研究空间在哪儿?很快,他便遭遇了沮丧。因为较之陕北的信天游、蒙古族的长调、冀中的笙管乐和江南的十番云云,那里似乎没有我们以往追求的,能够支撑博士论文写作的、足够的“音乐”分析对象。但我却有另外的考虑,也许这正是他解构自己的“音乐”前见,从新发见鄂伦春人“声音世界观”的契机呢?因为,就以我自己与鄂伦春人不多的几次交往中,我已经接触过过她们对林子里的树叶、风声、动物的鸣叫的感受包括词汇系统的表达,也在她们的歌种命名法中发现了很多有意思的问题,这些与我们所谓的“音乐”有何关系呢?所以我强制性的让学生服从了这个选择。

但我没想到,这个选择进行的如此困难。回想起来,他在田野中总共生活了两百多天,但在已度过4/6的日子时,他除了以文化批评的视角就鄂伦春的变迁有所心得外,对所谓鄂伦春人的“声音感”依然茫然无绪。坚守着“田野会向你打开”的信念和“感受声音、缝补碎片”的原则,通过数百首民歌录音的收集、回访、聆听、辨识,并在结交了遍及所有鄂伦春定居点不同年龄、性别的朋友后,以“感受声音(音乐)”、“通过语言”(既学习该族语言,又通过族人的语言表达)、“深入细节”、“动态研究”(关注声音发生的动态,以及田野互动、互文的动态)的田野方法,他终于在最后一个暑假,对鄂伦春人如何歌唱及其歌唱所展现的世界有所开悟。论文以<“我们的那个调”:歌唱中的衬词/句>,<“用声音比喻声音”:歌唱中的“音韵关联”>,<“马”“鱼”“小男孩”:歌唱中的世界>;<“不会唱歌的人”:田野的互文>四个章节完成[14]。虽然论文中还有一些“关节”有待更扎实的分析,但他的写作说明了一个最简单的道理,那就是只有直面田野,通过长时段在声音发生现场的沉浸和互动,等待着鄂伦春人的歌唱秘密在“田野”绽放。

无论是摆脱“语言中心的困境”或“诠释的移动”、“音响的认识论”,都必有一个共同的起点:“回到音响才是最可靠的”。就此判断,韩锺恩曾经在1998年以“临响经验”,为《音乐爱好者》开设专栏名。其时,我觉得他以北交首演音乐会为例,其临响陈述,类似于田野实录;而“临响”一词,我则视其为个人的诗意。及至后来,看到其他学者的评论,方重新思考和理解这一术语的特定内涵:即以“重返音乐厅”作为“音响发生现场”。我认为这不是一般“听乐”之泛指,而指涉亲历音响发生“现场”(音乐厅)的经验。因为音乐会的作品呈现是一种不同元件组构、不同功能协同的“规模作业”,此临响,是亲“临”以过程表达所呈之音响(作品)。而这个含义,在他的英文对译词livingsoundscope中,亦更为明晰。这个词的翻译初有曹本冶教授助之(2000年),10年后在韩与曹的交流中,发现原初的翻译恐为将soundscape误排版的结果。经过思考,韩认为从“soundscope与soundscape的词语不同,似乎可以进一步发掘不同学科之间的意义指向以及深度范式的差异”[15],我思考这两个词语,感到确有“歪打正着”的意味。soundscape更多地具有“声音景观”的客观性,因此ritual soundscape,在开始即指向仪式场域中发生的一切音乐与非音乐的有意义的音响。但这个“有意义”是针对谁而言之?曹本冶在后来的表述中指出,应该将其涵括研究者和被研究者双方共在的“思想~行为”,这也是我就其“仪式音声”的概念不仅止于对客观音响之“音乐”与否的扩展调和的方法认同。而soundscope,在我来说,其临响之“临”有着主体意味,这与scope的原意相吻合,也就是其范围是主体在场的范围。这与韩锺恩一贯以“不断涌现并与我共在”,以及“力场”(force-field)的辞叙是一致的。我在本文开初所言之“境域式方法论”亦可与之共鸣。

2010年10月30日,我在中国音乐学院参加导师董维松教授八十华诞暨中国传统音乐学学术研讨会上,曾以“从实践中来,到实践中去”谈及老师“模唱、记谱、观摩”的律己律人,从而捕捉和形成其问题意识,扎“根”而求索的学风。我们从他对戏曲音乐结构的分析中,既可以看到他早年从陈伯华学习,为汉剧《宇宙锋》唱腔记谱的影子,又可以找到王震亚老师以京剧《贵妃醉酒》为对象的分析框架。正是这种首先由“声系统”出发在经由不同文化规训的戏曲名角儿和音乐家之间,来自不同身份、立场和位格的规约性之间与描写性的双视角,使其深入了戏曲“程式性与非程式性”的分析方法。

如果说,在上述非程式性的分析方法中,我们看到的分析对象,还是一种利用了特定“音乐”规约之下的认知框架在形态学特征上的分析成果;那么,依然只有直接面对音响,我们才能够继续发见“规约”之外的形态学分析元素。比如“单个音”,既有不带腔的音,又有内部的音过程具有音高、音色、音强变化之带腔的音。所谓“音腔”(沈洽)、“摇声”(杜亚雄)“腔音”(杜亚雄、秦德祥)等等。这些发现,并非逻辑的推论,而是音响自身向着聆听者自动置入的真理。

如果说,上述规约内或外的形态学分析元素,更多地还在“近音乐”的框架中。当我们继续音响现象还原,声音的文化实践研究油然浮现。除了前述“近~远音乐关系”中的“仪式音声”,卡鲁里人声音世界观的实践,还有许许多多民族音乐学学者如J.List关于音乐与语言的关系,J.J.Natties对噪音-音乐-言语-游戏-舞蹈-社会活动的多元连续统划分,Nicole Beaudry对因纽特人的声音游戏分析,A.Seeger对苏雅人祭仪活动中口头艺术的全盘分析……我的另一位博士研究生在研读西方泛音歌唱的研究后,曾提出该领域的研究为何缺乏“形态学”的视角(徐欣 2010:105)?在讨论中,我们认为首先在对形态学研究元素的构成上,我们自己是否有先入为主的框架(比如以音高音长为主)?此外,文化内部的持有者又如何感受这种声音?当她带着问题走进草原,在一百多天与牧民的相处、学唱、学奏的浸润中,悟到了蒙古族“双声”音乐中以音色为中心的声音感及其涌现出的历史-形态-情感,从而将论文的触角伸向文化持有者的声音情感体验与美学。

顺着音响现象还原的思路,我再次从中央音乐学院钱茸教授近期的研究中看到声音自身向着音乐意义的再一次敞开。就我所知她在长时段地关注各类传统歌唱品种及其演唱的教学与研究中,坚持着面向乐人,面向自身实践的方法论。正是这种坚持,使她捕获到唱词不仅仅只是意义传达的工具,也不仅仅只是其调值与音高或旋律走向有关,唱词本身的音色是“不应被边缘化的音乐形态”,而具有探究地域性多元音乐风格必不可少的形态分析意义。由此她抓住“唱词音声成分”、“唱词韵律构成”两个角度,论证了唱词音声的音乐价值。并提出地域性音乐风格分析(1)音乐品种所在地语言(方言)特点---(2)具体唱词音声本体特点(唱词的显性音乐符号)---(3)唱腔特点---(4)唱词音声与唱腔的潜在联系(唱词的隐性音乐符号)的作业程序[16]。而这些体会,恰恰与高贺杰在鄂伦春人生活中的歌唱现场,捕获到她们即兴编歌中“找音”过程的语音作用有所共鸣。

诚然,唱词的音乐性自古以来就是显在的。前有朱谦之等前辈的音乐文学研究,现有王小盾等人的古代诗歌韵文研究……但在高度分化、分工了的学科面前,这个话题往往容易被双重地边缘化。2004年《北京大学研究生学志》在其“学志论坛”第一期,就组织了“诗歌声音现象学”的讨论。他们指出,作为文学的一个层面,“声音”绝对不是孤立的……广义地看,“声音”可以指文学作品的语音层面,可以指作为文学表现对象的自然界的声音,可以指作品在读者心中激起的声音,还可以是构成作品存在语境的世界中的声音,仅仅这些“声音”之间的微妙关系,就够我们玩味的了。所以说,对作品声音的研究,相对于整个文学研究而言,不是偏安一隅,而是在寻求进入整个文学的新的门径。它意味着一个新的视角,意味着对过去学术史上一些思想和行为的反思,也意味着文学研究再一次摆脱沉积已久的思维套路和习气,再一次直面文学本身。那么,从“声音”出发,我们将如何延伸我们思想的触角,会获得哪些新角度和新视野呢?[17]如此文学领域对于声音的观照,除了对视觉中心主义的反思,亦可为我们的一面借镜。即在回到声音的临响中,成就近~远音乐元素的转换。正如C.Seeger所言:音乐学这一时空范围的知识是无限的。

不可否认,民族音乐学者主要是以“音乐”之声为对象的。田野聆听或音视频的资料,也主要为了发掘其内容或作为音乐分析的对象。然而,如果隐匿了潺潺的水声和玫瑰般的风,兄弟的歌唱又如何向着我们聚集并诗意地栖居?当我们不断在文化的背景中抓取音乐的时候,卡鲁里人lift-up-over sounding的隐喻,让我们再次感到声音的“音乐性”与“非音乐性”,休止或延长,高涨或减弱……亦如“格式塔”的形-图变化那样,在学术的思想中游戏。那么,打开我们的耳朵,学习倾听。不仅仅听“作品”,不仅仅听“音乐”,在我们存在的家园倾听世界的声音。这也是自上个世纪70年代以来,由加拿大的作曲家Raymond Murray Schafer以“探索新的音景”(Exploreingthe new soundscape)开始,方兴未艾的“音响生态学”。如此回到声音,会消解我们的学科立足点吗?我们如何看待在“充分尊重‘文化多元’的前提下,对‘全面的现代化、充分的世界性’命题而言,则‘严格的传统化/极端的本位性’是否同样不失为一种选择?”(韩锺恩 2001:28)这确实值得我们认真思考。然而,谁人能说,自然的声音不会向着体验的人生成“音乐”的声音呢?世界的声音已然织成了“声音图案”。这是音响媒体的极度扩张还是人工的自然?在我们的社会中,有一群如同音响发烧友似的“声音工作者”,尽管他们只是一个小小的群落,但正如Don Idhe所说,我们的听觉能力在科技文化,如电子通讯技术的革命介入下已不同于以往,我们对世界以及自身的想法亦已改变(2007:4)。那么,在这群“声音工作者”中,声音的当代史和声音的社会亦将在在他们“上手”的技术中诞生……

“回不去时回到故乡”[18]。不久前,悦心汇的博主杨春薇在海拔3000米的灵山上,就着万籁寂静,碰触琴弦,“一个音不需要任何修饰泛荡出去……美妙难言得让人吃惊……原来真正的琴声应该是这样的”[19]或许,这是人籁天籁的不分彼此,也是人与声音的关系——人的听觉体验始终在人对于世界的历史建构之中。

注释:

[1] 即指其1986年撰写《对音乐分析的美学研究——并以“[Brahms Symphony No.1]何以给及美的感受、理解与判断个案》始。(韩锺恩 2010:2)

[2] 该学位论文题为《因“韵”而“声”——鄂伦春人的歌唱世界》,2010年6月17日于上海音乐学院答辩并获通过。该信日期为2010年6月12号。

[3] 2010年10月3日下午,在北京中国音乐学院沈洽师寓所就民族音乐学形态研究讨论时所议。

[4]参韩锺恩《音乐意义的形而上显现并及意向存在的可能性研究》p.189

[5] 该课程首次由上海音乐学院特聘教授曹本冶担任,并在2007年与2008年的教学中,分别以研讨班形式讲授了C.Seeger的两篇文章。其一为 “Prescriptive and Descriptive Music Writing,”(1958),载于Musical Quarterly XLIV (2): 184 – 195.由修读《民族音乐学》(一)课程的硕士研究生邹婧报告;其二即为本文所提之“Systematic(synchronic and historical(diachronic)orientations in musicology)”,该篇为作者文集Studies in Musicology(1977)中的导论部分: 1-15.由修读《民族音乐学》(三)课程的博士研究生徐欣报告。后一篇文章,又于2009年,在萧梅与曹本冶合作开设的《民族音乐学》(四)中,再次由博士研究生吴珀元报告。

[6] 文见“Towardestablishment ofstudymusicology in America”. Ms.Seeeger Collection, Library of Congress,Washington,D.C.转引自Lawrence Zbikowski 1999:131

[7] 即:《言说、音乐与言说音乐》《作为概念的音乐与作为感知的音乐》《音乐学的结合点:音乐事实》《音乐学的结合点:音乐价值》《音乐逻辑的情绪基调》《音乐学的统一场论》《音乐的组合过程》《规约性与描写性记谱》,标题的英文原文详见该书目录页。

[8] 语出YungBell和Helen Rees在《理解查尔斯·C.Seeger:美国音乐学的先驱》一书撰写的导言(1999:)

[9] 这与他强烈的人类学倾向分不开,也与他自己在巴布亚新几内亚的研究分不开。这一点就如Harold S.Powes指出的,这也是一种偏见,因为如同语言的某些使用,“有些音乐有时以自律的方式似乎解释起来更有效”。在什么时候、在什么程度上、音乐可以在社会、文化背景之外解释,部分地取决于研究目的,部分地取决于该音乐在文化中的作用。(转引自汤亚汀 [1992]2008:155)。

[10] 此外,笔者认为此“诠释的移动”亦不妨可以韩锺恩“感性为基础先导,知性为经验中介,理性为操作路径,灵性为完形整合”的音乐结构行态的人文意义探讨层次(2001:24)进行比较。

[11] 该论文1982年初版,1990年在增补了一篇回访对话式的“后记”再版。

[12] 该著第二章的标题

[13] 有理由相信,正是Shiefflin居前的研究,给了Feld研究的灵感。Feld本人并不讳言,他正是因为读了Shiefflin的书,听了他录制的“动人到令人害怕”的卡鲁里音乐,才最终走向了那片热带雨林。

[14] 该论文的第2章,经修改以《论语音在鄂伦春歌唱建构中的作用》为名,发表于《中国音乐学》2011年第1期。

[15] 参见韩锺恩《为什么要折返学科原位?——关于音乐美学学科建设与音乐学写作问题的讨论(四)》(2009)

[16] 其论文《不应被边缘化的音乐形态分析一隅---唱词音声说再探》(2010年10月31日宣读于《庆祝董维松教授八十华诞暨中国传统音乐学学术研讨会》;《唱词音色在歌唱位置及歌唱风格上的音乐价值谈-“唱词音声说”三探》(2010年11月7日宣读于《中国少数民族音乐学科发展论坛暨田联韬教授八十华诞庆典》,我们期待这两篇论文的发表。

[17] 是次讨论在北大静园举行。详见http://web5.pku.edu.cn/xuezhi/forum/1.htm

[18] 语出朦胧诗人杨炼诗作《还乡》。

[19] 杨春薇,本科毕业于中国音乐学院,香港中文大学哲学博士,梅庵琴派传人,详见http://blog.sina.com.cn/s/blog_62b5105e0100jx1m.html

总策划:萧梅

文字:萧梅

编辑:张毅

【声音研究专题】往期回顾

第1期 桑杰加措 | 心弦:声音的曼荼罗

第2期 矫英 |“声音漫步”的田野实践

第3期 周雷 |聽觉、认知和身体

第4期 徐欣 | 聆听与发声:唐·伊德的声音现象学第5期 矫英 | 聆听: 声景(soundscape)研究之方法

第6期 罗晗绮 | 聆听“人与生态”:《生态音乐学》课程概述与思考

第7期 温和 | 野外录音中的听觉攀附及其文化省察——以蟋蟀的歌为例

第8期 高贺杰 | 声音的特写——纪录电影《触碰声音:格蕾妮的声音之旅》中的视觉音乐志描写

第9期 王诗婳 | 上海小说中的城市居民声景

第10期 影音民族志《声音中国》(系列一、二)

第11期 王苑媛 | 现代性的声音景观——评米歇尔·希翁的《声音》

第12期 高贺杰 | “马”“鱼”“小孩”——生态视角下的鄂伦春歌唱

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频

持续更新中~

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》