(2020年6月)高贺杰 | “马”“鱼”“小孩”——生态视角下的鄂伦春歌唱

引言:“生态”视角与Ethnomusicology

人类认识自己的历史,也可以看作是一部人与自然的关系史。早在学科创生萌芽期,欧洲基督徒就发现,那些非洲、大洋洲以及亚洲的“土著”享有许多令欧洲人十分羡慕的一面:他们几乎与自然“融为一体”。于是,带着复杂的心情,欧洲人发明出“高贵的野蛮人”(noblesavages)这个词。19世纪,“进化论”成为人类认识自己的主要论调,与此同时,人们对“人”与“天”的关系也表现出些许矛盾与纠结:一方面,人们不断强调物种自身对进化的能动作用,但却又总也无法摆脱“环境决定论”的种种影响。20世纪以降,人类学的兴趣围绕在对“文化”的各种讨论之中,但“自然”这个命题却无法回避,否则,不会有越来越多的人意识到,当我们试问“文化”产生的源头的时候,总是忍不住将目光回望那些遥远森林、山川、河流……毕竟,那是我们曾经出走的家园。

在民族音乐学的研究中,生态(ecology)的概念正逐渐回温。2009年夏天,在南非召开的第40届国际传统音乐研讨会上(ICTM),安东尼·西格(Anthony Seeger)发表了题为《趋向生态学的音乐学实践》[1](Towards an Ecology ofmusicalpractice)的学术报告。他首先指了目前音乐学研究领域所面临的问题,即“那些有价值的音乐传统大面积地消失”,特别是“许多音乐传统不仅仅是简单的‘消失’,而是在地方法规,国家政策,以及国际协议中‘无影无踪’”,面对此种情况,人们应该转换以往只针对“音乐”的研究视角,而应在更广泛的视域内,讨论音乐活动所处的生态体系,甚至包括“音乐实践的生态”(ecology of musical practice)。

这当然不是音乐学领域中对“生态”的首次提出,而“生态”观念确如西格所用“towards”一词一样,有着弥漫开来的趋势。在即将于加拿大召开的第41届国际传统音乐学研讨会(ICTM)中,“声音生态学”成为大会主题之一。此次会议的学术委员会对“声音生态学”进行了这样的阐述,“这个主题引入了对人类和其它生灵在如何以声音参与世界的关注”[2],并进而以几个疑问将“生态”对音乐的意义加以强调,“作曲家和表演者如何在他们的作品中模仿或者整合其它生灵的声音实践(sonic practices)?某个地方或环境下的音乐特点如何作用于某些音乐审美?同样,在自然或者人为的环境中音乐行为又有怎样的效应?假如我们关注持续性,环境的退化信息是如何使暂时性的音乐制作倒退的?其他物种像鸟,鲸鱼或者狗的‘歌’对人类的交流有什么样的帮助?”

笔者认为,生态之于文化研究至少包含以下几方面的意义:

首先,生态视角是我们了解和试图解释他者文化“宇宙观”的前提。所谓宇宙观(cosmology),一般可理解为“一个民族对于天地和人文世界总的看法及口述、文字、仪式等方面的表现方式”[3],正因如此,一种文化的宇宙观必然出自其所栖息环境之中,而这可以说是生态对文化研究的第一层意义。

其次,如果说越来越多的研究者已经意识到,要将音乐“作品”还原到其发生的行为、活动中进行研究以了解音乐及背后人的观念,那么当我们看的更远一些就会发现,在各种各样的人与人、人与社会之关系的背后,往往都是基于自然生态这一更加“宏大”基础——可见生态是更为深刻的文化脉络。

最后,生态视角赋予文化研究最可贵的品质,应是一种在无法完全转译基础之上的理解与尊重。人类学研究的每一次进步几乎都建立在对自己反思这一前提下,而反思的核心则是对“文化中心主义”的批判。在这个意义上,生态视角带给我们重新回归文化本位的可能。自然的多样性赋予了文化的多样性,这也是文化本身吸引我们的地方。然而,人类文化究竟在多大程度上可被转译和理解,这个问题现在还没有答案,但正是因为每个人都有属于自己的生态情景,给了我们面对不同的文化时所共有的体验基础。

除了上面三个层面的意义之外,笔者还需要补充的是——就像前面提到的那样,事实上人们对于自然的态度是非常复杂的,一方面,人出于自然;但另一方面,人并非完全安于对自然的顺从,这并不仅仅属于以工业文明为代表的现代社会的特权,而是古已有之,无论所谓“农耕文明”、“渔猎文明”、“草原文明”等都概莫能外,它们都或多或少的包含着人与自然之间的某种博弈成分。否则,人们不会轻易相信“物竞天择、适者生存”。人们通过歌唱赞颂自然,表达对天地万物的欣赏与崇拜,同时也用歌声凝聚自己、甚至讨伐鬼怪——恰恰是这种存在于人类与自然之间的这种“张力”,给予了人类文化以某种原生动力。

在本文的论述中,笔者将以鄂伦春人的歌唱为个案,力图以“生态”为视角展示一种对鄂伦春人歌唱的理解方式。在鄂伦春人的歌唱中,有一些歌曲常常通过自然物为起兴、进而喻人,笔者借鉴结构主义的分析方式,以期观察生态对于该族群所赋予的在思维结构方面的影响与特征;而鄂伦春人更有另外一类歌曲,直接将族群诞生之前的神话世界与现世生活联系在一起,通过对这类歌曲的分析,更有助于我们了解埋藏在鄂伦春人族群心灵深处对自己以及对天地的认识。同时,所有这些对歌唱的分析,最终都将有助于我们从以往不多注意的角度重新理解鄂伦春人歌唱——因为笔者相信,生态视角是我们了解、尊重乃至欣赏他者文化的“审美”前提。

一、“过什么地方走什么马”:歌唱中的自然

在很多讨论鄂伦春歌唱的文献中,研究者都注意到其歌词中大量出现的自然物类。人们常常将这种以自然万物为描写对象并引发歌唱的方式冠以“比兴”(或兴、起兴等)的手法,因而在鄂伦春音乐研究文献中对其比兴的论述不胜枚举,“鄂伦春很多民歌的歌词都是借景叙事或借景抒情,通过森林的自然景色来抒发演唱者的心情,通过景物来暗示或表达想要叙述的事情”[4]、“赞达仁歌词的表现手法丰富多彩,有比喻手法、夸张手法、设问手法等,并以高山、树木、动物来比兴和预示人生或人格”[5];“鄂伦春族传统民歌大量运用赋、比、兴等表现手法,以增强艺术表现力……大量运用赋、比、兴等表现手法,是鄂伦春人天天接触大自然,对自然景物异常熟悉、有深刻的观察和感受的结果,是长期的即兴歌唱的过程中逐步形成的艺术表现手法”[6]。在《鄂伦春族民歌选》中列入“柬达温·山歌”全部27首歌曲中,明确运用起兴手法的就有20余首,占曲目总数的70%以上。

对这种被研究者总结为“比兴”的歌唱方式,鄂伦春人有着更为生动的描述。金麦[7]对笔者讲述自己儿时在山林歌唱的体验时曾这样说,“(在山里)给树林啊,大森林,高山顶上唱着,给大森林,还有河流,树木花草,都让他们听。……刮风的时候‘呜——’,这不是它(森林)也在唱歌呢么?这么,声音飘出来。那个松树‘哗——哗——’,有的树就‘do(1)—sol(5)—’”,“森里里树在唱歌的那个声音。有的时候,草‘哗啦——哗啦——’,最好听不过了;还有河流呢,河水‘哗——哗——’,这个声音要是录下来的话,能编个好歌”[8]。在面对这样的描述是,笔者也曾认为其“形容”的成分过多,然而,当我与鄂伦春人相处的越久,就越来越发现,自然万物对于他们的歌唱,还有着更为重要的结构性的意义。

笔者曾在新生乡从70多岁的鄂伦春人吴卡尔康·福红那里采录到一首被称作《过什么地方走什么马》(见谱例1)的歌曲,根据当时采录的情形,我判断这首歌具有很强的即兴特征,且从歌曲的建构法则而言,亦体现出丰富的“音韵关联”[9]的特性。同时,当沿着由“音韵关联”所构成语词进一步分析,有可能透过表层的“关联”发现到属于鄂伦春人内在思维的结构原则。

谱例1《过什么地方走什么马》

演唱:乌拉伊尔·福红(71岁)

记谱:高贺杰

时间:2010年2月

地点:黑龙江新生乡

为了从歌词(内容)中抽离出其语词建构的内在特征,笔者结合具体词汇及语音规律,对其唱词组合的模式进行分析,如下标记为:

Cg:第一段固定出现的衬词

Cd:非固定性衬词(段落中出现的长度不等的衬词及衬词性音韵)

D:带有性状描述的环境类型(如平坦的土地、激越的河流等)

S:属性形容(如颜色、大小、形状等)

M:物种(如马、树、鱼等)

G:每一句中均固定出现的状态性词汇(如游、走、骑等)

如此,我们可将《过什么地方走什么马》中的构词结构进行如下排列:

第1段:Cg---- Cg---- Cg---- Cg---- Cg-----

第2段:D + G + Cd + S (Cd)+ M(Cd) + G(Cd) + G + Cd

第3段:D + G + Cd + S (Cd)+ M(Cd) + G(Cd) + G + Cd

第4段:D + G + Cd + S (Cd)+ M(Cd) + G(Cd) + G + Cd

第5段:D + G + Cd + S (Cd)+ M(Cd) + G(Cd) + G + Cd

第6段:D + G + Cd + S (Cd)+ M(Cd) + G(Cd) + G + Cd

说明:括号中的Cd(非固定性衬词)随机出现。

从上面的结构图示中我们可以看到,在看似纷繁、篇幅较长的歌唱段落中,唱词的配置实则具有很强的规律性,即符合其结构性原则。在这首歌曲中,除了固定性的衬词(Cg)在第一段完整出现,以及其后各段相同位置出现的音节数目不等的衬词(Cd)之外,其它段落中的各个部分,均以相同类型的词汇出现。

博特乐图在对蒙古族口传音乐(如长调、叙事歌)的文本结构进行研究的过程中,提出了“曲调框架”[10]这一概念,他认为“曲调框架是一种结构,是口传音乐的思维方式和音乐建构手法,是潜藏在具体曲调背后的关于曲调的音响形象,通过口头表演,他与曲调相联”,其进而指出“(曲调框架)它不是某一首具体的曲调文本,它是曲调背后的乐思结构,是生成具体曲调的‘模板’单元”。他认为,通过对“曲调框架”的揭示和研究,可以“透过曲调的表层形式来观察曲调背后联系着的人类音乐思维并决定音乐行为的结构模式,从而反过来为口传音乐曲调形态研究提供一种不同于过去的思考方式”。事实上,音乐文化中广泛存在着“框架”或“程式”等现像。在笔者看来,无论是“曲调框架”还是“音乐程式”,实则都属于对歌唱的“结构特征”。

那么,“结构”对于理解文化而言又具有怎样的意义呢?列维·斯特劳斯曾在对神话分析的研究中指出,“在被分析离解之后重又结晶成一个整体,呈现稳定且有非常确定的结构面貌”[11]。而对于通过结构分析所得到的一系列“代码”,则可以达到对其所对应的文化心理更为清晰的认识,即 “这系统能授予一种共同的意义给无意识的精制作品,而后者是关系最远的、精选的心智、社会和文化的作品……我们的任务是利用符号的概念,达到从可理解的而不仅仅从可感知的层面上把这些第二性的性质引入真实的交流之中。”[12]

然而,人们对于音乐“结构”的关注,往往集中在旋律方面。笔者发现,在鄂伦春的歌唱活动中,除了在音乐旋律方面具有类似于“曲调框架”的程式性因素之外,更在语词结构中具有明显的“语词框架”。我们可以看到在鄂伦春的歌唱中,存在着多维度的关联系统(也可以看作是某种广义的“音韵关联”)。特别是上述“语词框架”的解析中,我们看到这种原则所具有的某种普适性特征。而相对于“曲调框架”的通用性、模糊性(仅就鄂伦春歌唱而言)等特征之外,“语词框架”对歌唱的词语组织、段落建构、语音与音乐的关系以及整个歌唱思维而言,似乎有着更为显著的作用。

就像刚才分析的《过什么地方走什么马》一样,鄂伦春人的歌唱活动,常常是在既定思维模式(即所谓“一样”的“语词框架”)基础上进行的具有随机性质、属于个人性的(“自编”)建构过程。而这一现象的发掘(与“旋律框架”的意义类似),是我们了解其“歌唱思维”的基础。通过前述语词关联的深层结构分析,我们已经大致了解了一种鄂伦春人歌唱的词语组织模式,如果我们把《过什么地方走什么马》的语词结构看作鄂伦春歌唱的一个基本类型,那么与之相似的歌唱几乎“俯首皆是”。如:

《什么时候最得意》[13]

1.野鸡钻进柳树林,它的心里最得意;

2.鳌花鱼游在浅水里,它的心里最得意;

3.小青蛙嘻戏在响水河,它的心里最得意;

4.细鳞鱼游在深水里,它的心里最得意;

……

【主要结构组合:M+G+S+D】

《什么最美丽》[14]

1.犴达犴跑在密林里,他眼中群出最美丽;

2.红尾鱼游在深水里,它眼中浪花最美丽;

3.骏鹿跑在高山上,它眼中险峰最美丽;

4.小狍子觅食在山里,它眼中青草最美丽;

5.苍鹭落在沼泽地,它眼中鱼虾最美丽;

6.鱼儿飞在高空里,它眼中蓝天最美丽;

7.度过了严冬就是春,大自然才能最美丽;

……

【主要结构组合:M+G+S+D】

《喜欢》[15]

1.野稚,野稚,喜欢河边柳,花翅的鱼儿喜欢,喜欢在浅水游;

2.小河,小河,淌水多好看,细鳞鱼儿而喜欢,喜欢在深水游;

3.雄鹰,雄鹰,在山顶最得意,勇敢的猎人愿在,愿在青山上走。

【主要结构组合:M+G+S+D】

在鄂伦春的歌唱中,这种语言中的结构性因素似乎比“曲调框架”更为复杂。语言学家索绪尔曾指出,“符号是由概念和声音两部分构成的。现实中的客观事物(referent)在人的头脑中得到反映和体现(concept/signified),然后有具体的语言符号(signifier,即能指)加以表现”[16],“传统语言学也认为,所指(signified)与现实中的客观事物有着一一对应的关系”[17];批评家利奇也曾指出“符号的能指对应指向概念的所指,也就是说,声音代表着一个完整的概念”[18]。此时,鄂伦春人的表达(歌唱)似乎是对上述论断最好的例证——歌中所唱的山川、树木、河流等等,即是“音韵关联”的“素材”,更是鄂伦春人内心深层思维结构中最自然、最原初的表达。就像语言本身是“语音”、“语意”以及“表达”等多方面因素的结合物一样,在鄂伦春人歌唱的“语词框架”内,歌曲的结构似乎是一种“混沌”的整合。

二、“柳根鱼与小男孩”:歌唱中的心灵

如果说,刚才讨论的《过什么地方走什么马》这首歌,反映了鄂伦春人所生活的某种自然状态的话,那么从下面这首歌中,我们则可能看到鄂伦春人内心的精神世界。

2008年的夏天,黑龙江逊克县的新鄂乡从莫拉乎伊尔·宝凤为笔者唱了一首她称之为《柳根鱼和小孩》的歌(谱例2),并向笔者详细描述了这首歌中的故事:

两口子打围去了,带了一个孩子,挺漂亮的一个小孩子。沙滩上这也有水、那也有坑,这个小小子有的时候给他妈妈整柴火。”

一天他妈妈怎么找也找不见他,和她爸爸一起找,还是找不见,两口在还骑着马转圈找,怎么喊也没有。一连找了好几天,也没有,又找来亲戚朋友一起帮着找,还是没有。”

晚上(他们)就住在野外。晚上,他妈妈听见小孩的动静,有说话,就是‘滴尔故——滴尔故’。就说‘春夏秋冬’。这哪的孩子唱呢?大伙还是找不着,突然,大家想起来,孩子说的是‘滴尔故——滴尔故’,‘滴尔故’是啥?就是柳根鱼,柳根鱼在水泡子里!大家就跑到水坑里,哎呀一个坑里全是‘滴尔故’,就是柳根鱼,这个孩子就是唱这样的歌托梦。用木头一碰,这些柳根鱼不是都散了吗?就看见水里有尸体,只剩下骨头了,就是那个小孩的骨头。这个歌就是这孩子唱的,他要是不唱歌,谁也找不找他……

2010年初,当我将这首歌的录音拿给几百公里外的新生乡的鄂伦春人听时,他们马上向我指出,这首歌曲不是“一般的歌”,而是在讲一个故事:

这(歌)里头有个故事呢……一个孤儿,走着走着掉到泡子里了,那鱼多啊、柳根鱼,把他的肉都吃没了,就剩骨头了,然后这小孩的魂就出来了,小孩的魂就跟柳根鱼唱歌。他说我在春天,在什么什么地方趴着,春夏秋冬在什么颜色的地方趴着。

他麻达(方言,大意了)了,掉水泡子里,魂在那趴着呢,春天不是没有雪了吗,就是在黑色的锦缎(垫子)上趴着。就是说魂,在他妈妈那块,他妈妈来找了,后来光看到骨头了,就没有爸爸,就是孤儿。淹死了魂就跟小柳根上来了,‘柳根柳根,别看你把我吃了,我的魂就在什么什么地方趴着’……这个故事我们以前听过……

两则“故事”虽然在一些细节上有所不同,但是其叙述情节的基本框架是一致的,我们可以将其认为是“同一个故事”,而这正是鄂伦春创世神话的一种。在《鄂伦春族民间故事集》[19]中关于“猎人由来”的传说中便能找到许多歌曲中描绘的“原型”:一个猎手原本娶了三个妻子[20],但只有最小的妻子为他生下了男孩,出于嫉妒,另外两个妻子悄悄将三妻所生的婴儿扔进水泡子淹死了。失去孩子的猎人夫妇伤心欲绝,而当来到水边哭泣时,却听见自己孩子呼唤的声音……最后,被溺入水中的男孩又得以复活,拥有许多其他人所不具备的本事,成为远近闻名的“莫日根”[21]。

谱例2《柳根鱼和小男孩的歌》

演唱:莫拉乎伊尔·宝凤(78岁)

记谱:高贺杰

时间:2008年7月

地点:黑龙江新鄂乡

故事、神话或传说,往往携带着一个民族对其所处的世界最本源的认识,《柳根鱼与小男孩》的歌所传达的故事,正是鄂伦春人对自己心灵世界的反应。

1、“声音”从哪里来?

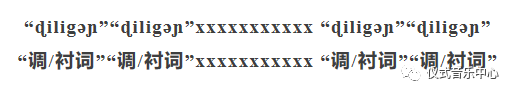

这首歌中,溺水的小孩的歌要唱给“柳根鱼”听,而“小孩”歌唱的每一段,其前后的歌词均为“柳根鱼柳根鱼”,即[ȡi ər gu]【滴尔故】,构成了一个由“柳根鱼”所包含的乐句,即:

在鄂伦春语,“柳根鱼”的发音为[ȡi ər gu]【滴尔故】,与鄂伦春人所说“调(衬词)”的发音相似,即[ɖiligəɲ]【嘀喱艮】;另一方面,这首歌中所有“柳根鱼”[ȡi ər gu]均以完全相等的词汇数出现在每一句歌唱的前后两部分,从这个角度而言,[ȡi ər gu](柳根鱼)这个词也可以看作是一个“衬词”,因此,这首歌的语言结构也可易理解为:

这样,原本歌唱中的一句(也可以看作是“一个声音”)便被一个“声音”(与柳根鱼发音相似的“ɖiligəɲ”【嘀哩艮】)所包围起来,因此,我们也可以理解为,这里是用“声音”呼唤了“声音”。

2、“谁”听到的声音?

在莫拉乎伊尔·宝凤的解释中,小孩灵魂的歌唱,是被“他妈妈”听到的,然而,在我得到的同一首歌的另外一份录音中,莫拉乎伊尔·宝凤对这个故事的解释则有所变化,在2005年的录音中,她这样解释“他在那唱歌,别人听着了,然后有人找着了,这肉都吃没了,只剩骨头了……”,这里,小男孩的“母亲”变成身份较为模糊的“别人”。而2010年我在新生求证时,吴卡尔康·瑞兰则有更为详细的解释——

吴:他这个魂,直接跟人说不了啊,他跟柳根敇儿(即“柳根鱼”)说话,唱歌,别人听着了——有灵性的人呗。唉,就找着了。

高:他不能直接和人说?

吴:直接说不了啊,这听着他唱歌还得有灵性的人听呢,没灵性的人你听不着。是有灵性的人听到这小孩的魂唱的。

高:那他(小孩)直接跟有灵性的人唱不行吗?

吴:这小孩就得跟这柳根鱼唱,完了通过这小柳根,别人听着了,就来了。

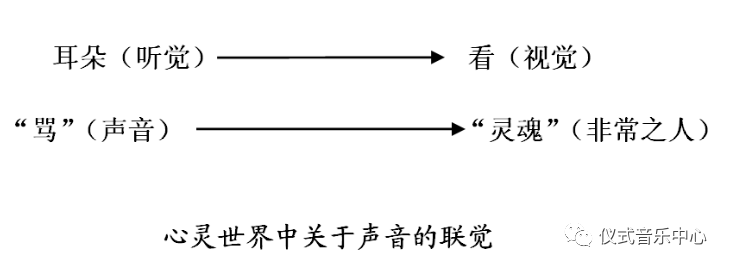

越是属于心灵的表达,越需要“非常”的“接收”。“死去小孩的灵魂将歌声通过柳根鱼(‘声音’)传唱给‘有灵性的人’”,这样的表述让笔者想起2008年夏天在新鄂的一次田野工作经历。我听说新鄂乡有一位妇女的母亲生前曾是当地有名的“萨满”,而这位妇女如今亦常常为“中了邪病”的小孩“治病”。那位妇女告诉笔者,自己只能治“小孩子的邪病”,而治疗的方式就是“从耳朵里看”,如果真的有问题,她就“骂他们”。

上面的故事可以看作是鄂伦春人对自身精神世界的某种认识,而在这种认识中,原本作为听觉器官的“耳”转化成了视觉器官的通道(看),而她所骂的“他们”,不是普通观念中的“某人”,而是那位妇女所认为游荡在自己村庄附近的“各种灵魂”。

作为仪式的歌唱,很多研究者都倾向于将歌唱置于其背后的仪式环境中进行研究,的确,仪式中存在着太多的歌唱——这时的歌唱,更多的作为仪式的组成部分而被看待。然而,相对于生活,歌唱却明显有其特殊的一面:它有特殊的时空、特定的活动形式,更有特殊的感情表达,它存在于生活之中,却又与生活有着种种区别。此外,歌唱的内容以及传播的途径,往往在与现实世界紧密相连的同时又区别于“现实”,这一点在许多民族志中都有所涉及。因此,笔者认为,歌唱有时本身也可以被看作是一种“仪式”。在鄂伦春歌唱的例子中,除了歌唱语词中所传递的特定的意义之外(如小男孩的灵魂、柳根鱼以及声音的呼唤等等)。甚至许多歌唱“内部”的“行为”,也具有仪式性特征,例如在歌唱的过程中,要以“音韵关联”的原则不断的“遣词造句”,进而建构歌唱;而这些“音韵关联”,又在除了“音”这一层面之外,与人的生存世界有着种种联系。

3、声音诉说什么?

在被“声音”(柳根鱼/“嘀喱艮”)所前后包围的歌唱中,这首歌的歌词却充满了某种凝练的诗意——只有颜色与四季。鄂伦春人对于颜色的表达,似乎是一个有趣的现象,如同笔者前面所提到的很多歌曲,各色的马、各色的鱼、各色的山石……似乎这些自然存在物中最为“醒目”的标志就是“颜色”。对此,笔者在阿里河鄂伦春自治旗的档案馆中偶然翻阅的一段20世纪50年代的记述[22],据说,过去部落间的鄂伦春人偶有交往,见面时彼此一般不问对方的姓氏,而要说“你是什么颜色的?”,这种问法相当于我们对“名讳”的种种禁忌,而此中“颜色”则是氏族的某种指代与象征。同时,该歌曲涉及的四季,意在隐喻一年中鄂伦春人的生活[23]。

除了上述种种对应之外,在鄂伦春人的神话中,还有许多故事与《柳根鱼与小男孩》的歌中的情节相关。如,在《大水的故事》(讲述者:鄂伦春自治旗诺敏公社 德兴德)中,宽厚的猎人由于帮助了神秘的老人,而躲过大洪水的浩劫,并与同样躲过水患的兔子(实际为受了诅咒的美女)结为夫妻,繁衍子孙;而在《白衣仙姑》(讲述者:鄂伦春自治旗诺敏公社 施诛枚)的故事中,受伤的猎人被仙女用水洗涤得以重生;等等。就像《柳根鱼与小男孩》各种唱的那样,人的灵魂沉浸在水中,并最终通过歌唱得以与现实世界那些活着的人沟通——鄂伦春人通过自己的歌唱,传达着对自己对生命来源以及生存天地的认知。

结语:歌唱中的“自然”与“心灵”——“声音”同一

本文中笔者讨论了鄂伦春人两种类型的歌,通过对它们的阐释,展现鄂伦春人生存世界的两个方面——“自然”与“心灵”。将生存的“世界”融入歌唱,是一个更为复杂的过程。如《过什么地方走什么马》(以及其它具有类似结构的歌,如“鱼在什么水里最快乐”等),的确是对现实生活的某种反映,特别是对没有书写传统的鄂伦春人而言,人们习惯将其认为是某种现实生活经验的传达。然而,当笔者与鄂伦春人求证时,他们却出乎意料的说,“不是的,哪有这样的事啊”,在他们看来,之所以歌唱中会有类似歌词结构,并非是意义层面上对现实生活的模拟和总结,而是因为“就是这样唱好听”,吴卡尔康·福红甚至曾认真地告诉笔者“这歌就是‘比喻’……过去老人马多,他想骑哪个骑哪个……”。

那么,鄂伦春人为什么会这样歌唱呢?不是说,这种歌唱的模式正是他们生存世界内在“结构”吗?不要忘记,所有这些歌唱,都是通过“声音”进行传递的,在歌唱曲调基本相同的前提下,“声音”主要体现在唱词的语音方面[24]。面对语言(特别是许多少数民族语言),人们往往专注于其语意的转译,而忽略了其语音的价值,事实上,很多文化信息,恰恰是通过语音进行传递的。

以《柳根鱼和小男孩》为例,每一段都会出现[ʆəb də]或[ʆəb də ʝiə]这个表示“褥子”的词汇,然而当与鄂伦春人核对歌词的时候,他们会很清楚的告诉你,“实际上这个说的就是雪地‘ȵi-ma-ȵa(尼玛那)【雪】’,草地是[a-lə-ge-ȶər](阿勒个特儿)【草】’”。但是,他们为什么会将“雪地”、“草地”说成是“褥子”呢?并非如我们习惯的那样仅仅是意义方面的类比,更重要的是因为,前后出现的[ʆəb də]、[ʆəb də ʝiə]这些词汇,与歌唱中其它词汇之间具有明显的语音联系,所以他们会说,“这样说([ʆəb də]或[ʆəb də ʝiə])好听”。

在这个意义上而言,声音(如唱词的语音等)既是中介,也是某种表达的归宿——关于鄂伦春人歌唱中语音方面的特征,笔者已有专文进行讨论,故不再赘述。

此外,本文所讨论的将自然生态以某种方式(如语言)透涉于歌唱中,也已从发生学角度涉及了歌唱的某种“来源”问题,不过,这并非本文的主旨。笔者所作的,无非是力图展现一幅属于鄂伦春人歌唱文化生态的图景。

总策划:萧梅

文字:高贺杰

编辑:张毅

【声音研究专题】往期回顾

第3期周雷 |聽觉、认知和身体

第5期 矫英 | 聆听: 声景(soundscape)研究之方法

第6期 罗晗绮 |聆听“人与生态”:《生态音乐学》课程概述与思考

第7期 温和 | 野外录音中的听觉攀附及其文化省察——以蟋蟀的歌为例

第8期 高贺杰 |声音的特写——纪录电影《触碰声音:格蕾妮的声音之旅》中的视觉音乐志描写