(2020年5月)王诗婳 | 上海小说中的城市居民声景

声景,即声音景观(Soundscape),由加拿大音乐家默里·谢弗尔(R. Murray Schafer)于二十世纪六十年代末至七十年代初提出。在声音景观学术研究的辐射下,声音与声音人类学的研究也成为又一个热门话题。与以往民族音乐学家与人类学家将“音乐”认知为“乐音”所不同的是,声音填补了之前听觉研究中被排除在外的“非乐音”因素,也由此引申出声音与空间、声音与发声、声音与城市生态学等一系列学科分支问题。

探讨上海城市的居民声音景观不可绕过“上海城市”这四字而言之。地理学概念上的城市是与农村相对应的,以界定非农业产业和非农业人口集聚形成的较大居民点。因而论及当今意义的“上海城市”,需追溯至开埠之后。在此之前,上海地区(归松江府管辖)的富庶一方完全依靠于农业经济的发展。1843年,英国首任驻沪领事抵达上海,标志着上海正式开埠。英国人在洋泾浜(今延安东路)向北到李家庄(今北京东路)的一片荒滩,即如今外滩上建成了最初的一批洋行,此后,法国人、美国人、荷兰人等相继涉洋来到上海,划分出英租界、法租界、美租界,此后又相继合并。自此,被称为“冒险家乐园”的上海在二十世纪初围绕租界发展为一座具有现代意义的“国际化”城市。

居民声景,即居住于城市的居民在日常生活中产生或接受的声音之综合。在笔者看来,城市的居民声景是城市居民生活的一种象征,因此,本文意在通过小说研究上海城市的居民生活的声态。

01

上海小说

* 注:“上海小说”是指长期居住于上海的作家以上海为蓝本创作的小说。

研究城市居民声景的方法多样。但就笔者而言,文字作为特定时代的记录,是探寻城市变迁的重要史料,而作家作为一类特殊的职业人群,对于城市的感知异常细腻,并诉诸其笔墨。

体裁上,现实主义小说作为记录城市面貌的文学作品,对于历史与生活的还原较之诗歌与散文更具真实性。“那些生活的风貌、场景已经过去了,那些细节逐渐被遗忘,我写这个小说,应该把它补上,把当时生活的场景还原出来,因为它代表了那个消失的时代。”

上海知名作家金宇澄在接受《南方周末》采访时说道,“我觉得这才是小说关心的事情。[网络:http://www.infzm.com/content/89920 ,登录时间:2014年6月19日]”而这正是笔者的又一写作缘由——希望通过作家“还原”的声音“场景”,重拾已经消失了的上海的时代声景。

上海小说很多,如何选取近代最富有代表性的上海作家与小说,并考虑到上海时代面貌的完整性是前期首要考虑因素,但相关文本中声音描写的多寡,乃至有关居民声景描写的多寡并不是笔者刻意所寻求的。为此,笔者在对论文框架与小说范围进行初步规划后,两次联系了因撰写附有上海特色的小说《繁花》而获得首届鲁迅文化奖年度文学奖(2013年)的金宇澄先生,通过邮件、短信及电话就小说书目的选择问题征询了意见,最终确定了近十位上海作家,包括刘呐鸥、张爱玲、王安忆、陈丹燕、周嘉宁、小白等等。

此后笔者在对这些作家的文学创作进行初步了解的基础上筛选了一批小说再次询问金宇澄,并锁定了二十四部小说[出自对现实主义小说的首要选择,笔者未将一批青春文学作家列入书单;另一些上海知名作家,如程乃珊对于上海的记述多为散文和随笔,因此笔者将这些作品作为上海城市背景的参照来对比阅读]:

这些小说的发表年代从二十世纪三十年代至今。其中,除张爱玲的行文中也偶尔穿插比例很少、基于香港城市背景的叙述,严歌苓的《陆犯焉识》及陈丹燕的《慢船去中国》涉及部分对西北地区与他国的描写,其余皆以上海作为背景城市展开。

篇幅上,所选书目中长篇小说有巴金的《灭亡》,金宇澄的《繁花》,王安忆的《逃之夭夭》《流逝》《我爱比尔》《长恨歌》,严歌苓的《陆犯焉识》,陈丹燕的《公家花园》《慢船去中国》《上海的金枝玉叶》,小白的《局点》;中篇小说有张爱玲的七部小说《倾城之恋》《留情》《鸿鸾禧》《红玫瑰与白玫瑰》《等》《桂花蒸 阿小悲秋》《金锁记》;短篇小说则包括刘呐鸥的《游戏》《绵被》,周嘉宁的《末日》《一九九三年的火烧云》《湿漉漉》,Btr的《细涌》与沈大成的《上海之宿》。

巴金的小说《灭亡》于1929年一月经叶圣陶先生推荐,开始在《小说月报》连载,是巴金的处女作;而《游戏》与《绵被》则是英年早逝的新感觉派作家刘呐鸥为数不多小说中的两部。此为笔者所列,基于上世纪二三十年代上海城市进行叙述的三部小说。

张爱玲的七部作品《倾城之恋》《留情》《鸿鸾禧》《红玫瑰与白玫瑰》《等》《桂花蒸 阿小悲秋》《金锁记》陆续发表于上世纪四十年代,和作者在1942年夏与姑姑居住于上海爱丁顿公寓六楼六十五室,开始写作生涯无不关系。这是对于上世纪二十年代至四十年代的上海进行描写的小说。

金宇澄的《繁花》、王安忆的《逃之夭夭》《流逝》、严歌苓的《陆犯焉识》和陈丹燕的《公家花园》皆为长篇小说,故而叙述时间跨度较长,小说内容的主要年代为解放后至上世纪九十年代(《逃之夭夭》及《公家花园》部分涉及对民国时期上海,甚至十九世纪后半叶上海开埠初期的想象)。

此外,王安忆的近作《我爱比尔》与陈丹燕的《慢船去中国》对二十世纪八九十年代的上海有所勾勒。

当代青年写手周嘉宁、小白等皆为金宇澄老师斟酌推荐的作家,《末日》《一九九三年的火烧云》《湿漉漉》《局点》《细涌》《上海之宿》作为七零八零一代文人的小说,描摹出二十世纪九十年代至今的城市面貌。

通过研读,笔者在以上小说中共梳理摘录出约两万两千余字关于城市声景的文字描述,这些文字成为本文有关上海城市居民声景研究的基石。

02

空间与声景

声音的生命活跃于空间里,也消逝于空间的局限性中。在小说《繁花》中,有一段意味深长的声音描写:

“有次听见窗外喊,卖面包,卖面包唻……小贩是沙喉咙,声音熟,这个声音,皋兰路经常听到的呀。”(金宇澄《繁花》)

这段声音被架构在文革时期,主人公,也即聆听者被关押在一幢不知何处的洋房中写检讨长达两年,但他通过室外叫卖的声音辨认出自己所在的城市地理位置。

城市声音人类学与城市特殊的空间感关系之密切体现在声音的空间感上。因此,基于城市声音人类学的研究与城市空间及其中生存个体的听觉反应,甚至是由此而生的人际关系、社会现象无不关系。

“以声辩地”体现了声景聆听的空间性。声音是以环绕或者球形的形式围绕着其声源进行传播的,这个传播按照从压迫到扩张的连续性,向着各个方向发散,但会以与传播距离成正比的形式按比例逐渐弱化。[(法)席翁(Michel Chion)著,张艾弓译:《声音》,北京大学出版社,2013年10月,第44页]

我们的常规聆听往往以空气为声音传播媒介[除空气外,声音还可以水或固体为媒介进行传播,“水下聆听”便是声景研究中衍生出的子课题]。从聆听角度而言,声景聆听中各个声音的“轻”“响”或者“听得见”与“听不见”实则代表了聆听者与发声物的距离关系;反之,从发声角度而论,声音所能传播的距离、音量、音色等等与发声物本体的性质不无关联。

那么,在文字描绘的声景中是否也能发现城市独特的空间感?换言之,这些作家所描写的居民声景——或从聆听角度入手、或为客位描述发声物,是否能成为这座城市的独有标记,能否以声音为线索,做出声景意义上的城市区划?

1. 区域性居民声景

由作家建构的上海城市声景千姿百态、光怪陆离,但随着改革开放的推进及中国经济的飞速发展,广义上的“城市”声音渐渐蔓延至全国各地。当不同的城市充斥着汽车、手机、广播、音乐……风声、雨滴、动物……撞击、争执、敲打……的声音,上海城市的声景是否有独特之处?

在笔者整理的上海城市声音中,有一类声音描写涉及了生活琐事。走路、说话、烧菜、打骂……若零散地看待这些声音,它们细小地只有单一的代表性;但若将这些生活的声音整合而论,它们可还原至特殊类型的建筑群,成为特殊的发声体——居民区。

(1)里弄

居住空间拥挤狭小是一代上海人的居住回忆,但凡涉及上海的小说(当代作家除外),十有八九离不了对里弄/石库门建筑空间的生活描摹。

石库门建筑群(金宇澄 绘)

“好像听见下面门响,又听见脚步声和谈话声。房东夫妇回来了。楼下的一切举动,他都听得清清楚楚。他听见他们拴上门,又走进楼下后房,开了锁,扭开电灯,然后又听见移动家具声,他们低谈笑声,声音渐渐低下去,变成了听不清的私语……忽然年青女人底带笑的、动情的声音响起来……男人也在笑着说话,但听不清楚……在寂静的夜里,耳朵倒有类似眼睛的功用,楼下的一切,他好像看得异常清楚……咕咚一声跌倒在地上了……只听见她在地板上打滚。”(巴金《灭亡》)

以上文字从聆听角度还原了里弄生活的夜晚声景:彼时的石库门建筑的发声物有门、地板、锁、灯、家具以及令一切静物为之喧闹的人。巴金在描写声音之余,也半开玩笑地将里弄的声景通感为弄堂的视景:“在寂静的夜里,耳朵倒有类似眼睛的功用,楼下的一切,他好像看得异常清楚”。

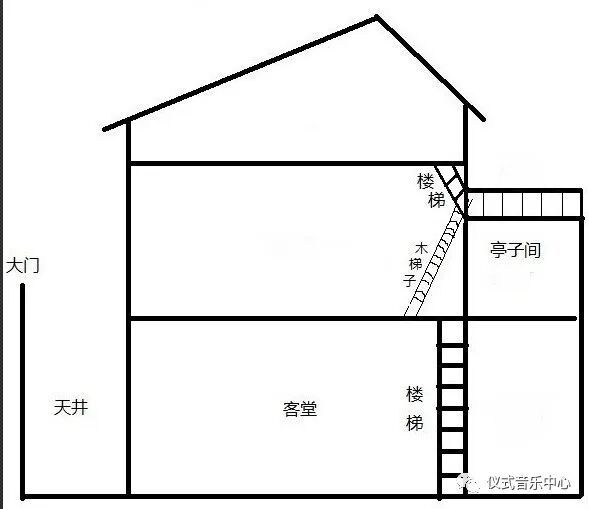

上海普通里弄内的石库门建筑一般分为三层:底层有前门和后门,前面是4-6平方的朝南“天井”,室内是20平方米左右的“客堂间”及卫生间和6平方米左右朝北的厨房。二楼与一楼之间还有一处6平方米朝北的“亭子间”,真正意义上的二楼与一楼面积相当。再上楼梯是“三层阁楼”。

石库门建筑内部格局(王诗婳 绘)

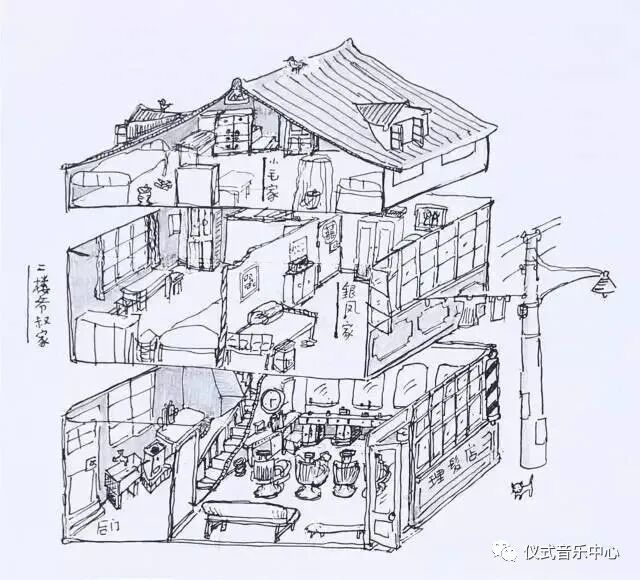

《繁花》中的人物居住空间(金宇澄 绘)

解放前,石库门建筑原本是为一户人家居住而设的。解放后,这样的楼房却通常会住进四家乃至七家人之多。虽然门墙筑起了门户生活的独立,但从居住者的聆听角度而言,声音在隔音效果差的建筑中无缝穿梭,并容易引发邻里矛盾。因隔墙有“耳”,生活的私密性也荡然无存。从海派作家诸多小说的叙述中,这种声音的“共享”是弄堂生活中必须经历的煎熬。

作家在描写上海弄堂居民生活声景时,每每会放置有“隔壁”“邻居”“脚步”等字眼。声音的传播距离,也即聆听者与发声物间的距离往往不过几米:

“后门轻轻地吱嘎了一声,开了,又轻轻地咯嗒碰上了。然后,楼梯上响起轻轻的脚步声。”(王安忆《流逝》)

“梅家如果是上海老式石库门前厢房,弹簧地板,一步三摇,板壁上方,有漏空隔栅,邻居骂小囡,唱绍兴戏。”(金宇澄《繁花》)

上海居住空间的局促与尴尬不但缩短了邻里之间本该保持的一定距离,也制约着一家多口人的生活。在小说《流逝》中有这样一段聆听式的描写:“隔壁传来婆婆的说话声,很响。” “隔壁”一词的概念是一墙之隔,“很响”对音量做出了交代,王安忆用短短十来字勾画出上海里弄人家颇为不自在的婆媳生活场景。

(2)两万户

上海作家的居民区叙事虽多倾向于里弄生活的描写——前有巴金,后有金宇澄、王安忆、陈丹燕等,但上海城市声音的构筑离不开里弄,更不能没有“两万户”。

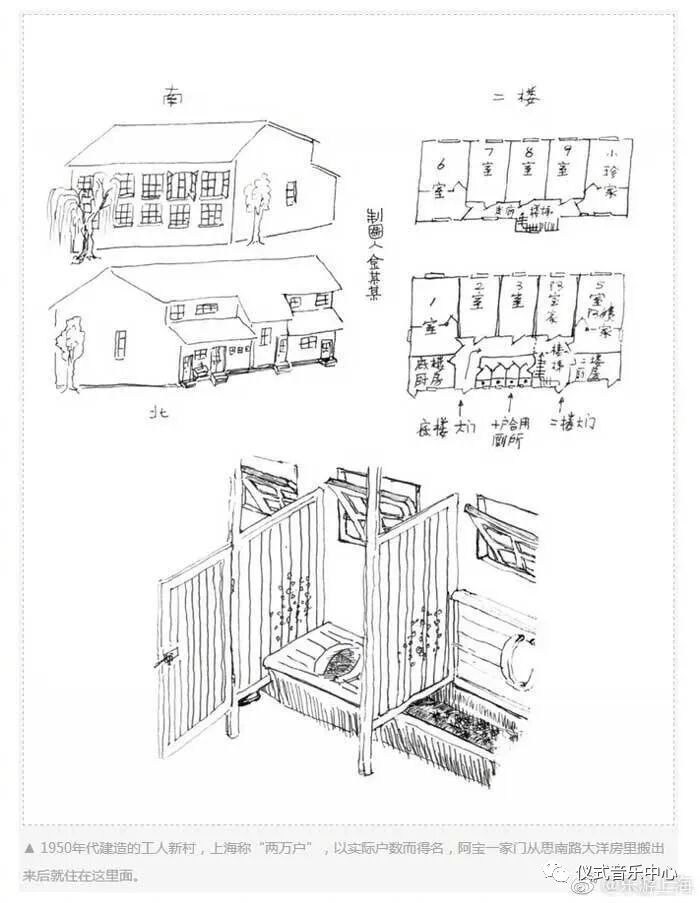

1950年代建造的工人新村,上海人称“两万户”,据说由苏联专家仿照集体农庄式样建造,通常为两层,一层住有五户人家。

小说《繁花》的部分声景描写便基于此空间。

“‘两万户’到处是人……人声不断。木拖板声音,吵相骂,打小囡,骂老公,无线电声音,拉胡琴,吹笛子,唱江淮戏,京戏,本滩,咳嗽吐老痰,量米烧饭炒小菜,整幅新鲜猪肺,套进自来水龙头,嘭嘭嘭拍打,钢钟镬盖,铁镬子声音,斩馄饨馅子,痰盂罐拉来拉去,倒脚盆,拎铅桶,拖地板,马桶间门砰一记关上,砰一记又一记。”

《繁花》中的“两万户”居住空间(金宇澄 绘)

以活色生香来总结以上的声景描写毫不为过。从居住空间的走动、吵骂、打小孩、乐器声,到厨房、厕所发出的特性响声,单以聆听角度观察,“两万户”生活的不同空间发出的声音叠置已跃然纸上。此处建筑体的声音来源依旧是人,而人的密集度也构成了“两万户”之于里弄/石库门有过之而无不及的声音景观。

一栋“两万户”民居中,楼上楼下十户需合用一个厕所单间,而一个单间则配备四个坐便器,仅以板壁隔之。不具有私密性的如厕环境也造就了尴尬与不便的声音聆听体验:

“经常咿呀一声,隔壁有人进来……夜深人静,即便非礼勿视,也听得见隔壁,宽衣解带的一切动静,入厕声音,撕纸声音。如果来人落座,先是将封堵板壁洞眼的旧纸,一一拔除,耐心换上一团一团新纸,逐个塞紧,窸窸窣窣。” (金宇澄《繁花》)

金宇澄以一位如厕者的听觉角度对另一位居民的“闯入”做出了略带调侃意味的声音描写。“咿呀”似乎是不请自来,如厕者定是惊出一声冷汗;随后的每一次声响“宽衣解带”“如厕声音”“撕纸声音”在“夜声人静”的特定时间背景下依次发响,虽不见人,却比见了人还尴尬。

弄堂与“两万户”作为公共生活区域,记录了一代上海人的生活场景。客观而言,这两处公共空间并无多少适宜而可亲近之处,相反,有时石库门的声音景观是干扰私人空间,毫无私密性可言的。小说中的人物对于弄堂声音所表现的出的情绪也常常是抵触的、无奈的,他们不愿发声影响他人,却又局限于建筑空间本身,成为共筑起上海特有空间声音景观的发声“物”(源)兼聆听者。

2. 地域性居民声景

上海声音的地区性由来已久。在中国近代史上,上海是外国租界开辟最早,存在时间最长,面积最大的城市。从1845年11月英国大使在上海设立英国租界至1943年8月各国将租界逐一归还,一百年来的租界历史对上海近现代城市区域的发展产生了深远的影响,在租界取消后的几十年中,原有租界地区内外贫富差异依旧,城市声音也在两个不同区域中展现出截然不同的景观。

(1)船

金宇澄在小说《繁花》中提及的船声共计九次,发声位置有苏州河、黄浦江、西康桥、苏州河近太湖支流不等:

“风一劲,听见黄浦江船鸣,圆号宽广的嗡嗡声。”(金宇澄《繁花》)

“机器一响,船进入太湖支流。”(金宇澄《繁花》)

“听见西康桥方向,夜航船马达声,船笛声。”(金宇澄《繁花》)

“船:旁边是河堤,苏州河到此,折转几个河湾,往来驳船鸣笛,此起彼伏。”(金宇澄《繁花》)

可以说,船鸣是金宇澄小说中独有的声音。但更确切的说法是,船鸣声代表了“下只角”生活,是具有城市特点与区域特色的声景标志。

与之相仿的城市声音还有因船而起的水声:

“那条船慢慢向十六铺的方向开过去,沙沙的水声也渐渐远去……扑扑作响的灰白色驳船。”(金宇澄《繁花》)

基于城市发展的历史原因,改革开放之前,条件较差的外来移民与底层市民居住的地区“下只角”位于苏州河沿岸,而苏州河来往船舶众多,尤其是“正南风刮起”时,声音借风之力飘向住在沿岸的居民区中。反之,由于“上只角”地区离苏州河很远,船鸣声也是精英阶层与中产阶级无法听到的地域性声景。

(2)阶级之“门”

门是城市生活中频繁接触的建筑装置,也是上海作家在城市生活描写中屡次提及的发声物。而这件上海人家家户户都配备的发声物却在上海城市声音景观中发出意味深长的三种声音:

a.“小学时代,沪生每次经过这座老公寓……反复揿电铃”(金宇澄《繁花》)

b.“她听见敲门声。”(王安忆《流逝》)

c.“只听柴爿门嘎一响。”(王安忆《桃之夭夭》)

王安忆的城市书写始于上世纪八十年代。空间上而言,她将上海分为城市和乡村。即便在笔者所选王安忆城市小说中,也常常能看到乡村的影子。《流逝》与《桃之夭夭》不约而同地提到了上世纪七十年代初的一批学生下乡参加三秋劳动时,因遇到上海备战暂不回市区在农村停留半年到一年的真实历史。在此背景下,部分农村接待了相当一批城市人口,临时成为以农业产业和非农业人口聚集形成的“类城市”聚集点。笔者以为,作为城市人口的“暂住点”,彼时的农村也属于城市声景需要关注的新空间。

与农村柴爿门“嘎一响”的声音所不同的是上海城市区域内的两种声音。敲门声与揿电铃的作用一致,都是具有信号意义的声景,但同为提示人开门的声音于社会学的意义远不在此。

王安忆《流逝》中的主人公一家三代居住于拥挤的石库门建筑二、三层。这样的生活背景下,门以遮风避雨、独立空间为主要功用,主人公一家没有闲钱也不需要为门加装一枚电铃——在生活拮据,靠典当衣服度日的年代里,一只电铃所需付出的经济代价是普通市民阶层望尘莫及的。《繁花》中沪生嬉戏中所按的电铃安装于公寓门上,而上世纪五十年代能居住在少量公寓内的人群非富即贵,房门之于他们的更是“门面”的象征,而一支新式电铃的存在正合这类人群之意。

|  |

|  |

张爱玲和她曾居住的常德公寓

(网络图片,侵权可删)

从同功用的静态物体所发出的三个不同的声音中,我们能辨别出的是城市居民所处阶层的经济条件与生活观念。

(3)流动时间下的空间迷局

城市声景的天壤之别直接表现在居住空间的对峙与隔膜。从上海作家小说中的声景看,差别化的住宅声音坏境仿若两类生活标签,公寓、洋房、新式弄堂,与普通弄堂、“两万户”,分别指向不同的人群阶层,其间的鸿沟往往不可跨越,也难以跨越。

《繁花》中的主人公阿宝童年时(上世纪五十年代)居住于高乃依路(今皋兰路)莫里哀路(今香山路)之间的两层(假三层)洋房中,是他父母解放前与另一户人家合租的房子。该房子一、二楼均有三间房间,阿宝住在二楼。作家金宇澄站在主人公阿宝的聆听角度,多次提及一楼蓓蒂家的琴声:

“吃过夜饭,蓓蒂的琴声传到楼上。”(金宇澄《繁花》)

“对于音乐,意大利文,弹子房,阿宝的兴趣不大,每天听蓓蒂弹《布列舞曲》,克列门蒂《小奏鸣曲》,心里已经烦乱。”(金宇澄《繁花》)

以及无声的描写:

“附近听不到一部汽车来往。”(金宇澄《繁花》)

阿宝在洋房居住的年头不多,但此地的声音景观私密、幽静,偶尔传来的《布列舞曲》、《小奏鸣曲》的声音及无线电播放新闻、留声机传出外文歌曲的声音,是此后阿宝生活在“两万户”中无法拥有的。

六十年代初,阿宝一家被抄家迁至普陀区曹杨新村“两万户”中,整幢楼十户人家的开门关门、上下楼梯、打骂争吵、痰盂面盆、搬东搬西尽收耳底,这在笔者之前的行文中已有详细描写。

当然,在彼时的上海,普通里弄也是另一部分上海居民遥不可及的“高端住宅”。在王安忆的小说《流逝》中,因政治原因,房管局没收了主人公端丽一家石库门里弄住宅的一楼。王安忆戏剧性地以方言声景勾勒了里弄“原住民”的心理活动:

“楼下,一个妇女捧着一口米缸叫嚷着:‘放在哪块?’‘江北人!’咪咪笑了起来,学着说。‘放在哪块?’”(王安忆《流逝》)

上个世纪的“上海人”对江北人怀有莫名的歧视。小说中的这位“妇女”一家原先居住于杨树浦、普陀区等边缘地带的棚户区,王安忆对于这户人家的搬家场景以“车上跳下几个人,卸下一些破破烂烂的家什,往屋里搬”开场,贯穿以方言与弄堂小孩带有嘲弄意味的方言模仿,新住户与旧住户的固有心理芥蒂惟妙惟肖地在方言声景的描写中展现出来。此后的行文中王安忆多次刻画了“妇女”一家的仗义、善良,但文革结束之后,端丽一家依旧从房管所要回了这层住处,任随江北方言与卡车“嘟”的一声驶离弄堂。

由花园洋房搬至“两万户”居住的阿宝,以及江北妇女一家回旋式的居住变迁,这些在城市居住空间中跳进跳出的“流动市民”是否有自己独特的声景执念?声音空间作为生活的符号象征,世代生活在这一阶层下的人们即使经过外力的强制性消除,超越了空间上限制,哪怕他们努力地相互接受,差异还是顽固地存在着,即使再也没有洋房与弄堂之分,弄堂与棚户区之别,某类空间下的生活世界与精神世界依旧是另一类人所无法靠近或难以理解的。

住宅空间与人物的阶层、文化并非永远对等,声景空间的变迁也无法彻底改变个体固有的生活、审美与价值观。洋房、公寓、弄堂、“两万户”、棚户区,建筑空间本就在每一轮现代与传统中交织而生,城市声景的有趣之处也在于此。当空间维度与时间维度重叠,文化程度、生活习惯、审美倾向与固有观念的冲突与差异丰富了城市不同空间的声音景观,也一次又一次改变了城市不同空间下的声音景观。

近年来,里弄居民随着“动迁”工程的开展渐渐远离了相依相存的建筑群落,搬进了独门独户的新式小区,上海的花园洋房也随着几十年来的政策变迁大批消逝或挪为他用。花园洋房的声音回忆与普通弄堂居民的声景记忆远去,共同入住或高或矮、或繁或简、居住面积不一的钢筋混凝土建筑中,但新的声景空间之“鸿沟”难道不会再一次伴随着更为复杂的社会问题应运而生吗?

当上海的“现代化”标签以遍地高楼而著称,城市居住空间急速整合划一,上海居民却开始怀念起旧时的生活面貌,弄堂的视阈、嗅觉、听感成为一代上海人永远的回忆。如今独立居住空间带来的静谧,成为现代人常挂在嘴边的“孤独”之源,过往的嘈杂和纠纷则成为记忆中的热闹与温馨。严歌苓在《陆犯焉识》一书中,便以一种怀想的调调叙述着彼时里弄中的悦耳市声:

“这是下午三点半,暑假中的孩子们在弄堂里嘻嘻尖叫。”(严歌苓《陆犯焉识》)

当代青年作家笔下的上海城市居民声景似乎也少了份喧闹,多了份慵懒:

“那幢石库门二楼的厢房,阳光从窗帘缝隙透进,白铁匠敲打的声音从远处有一记没一记地传来。”(小白《局点》)

“路口偶尔传来轮胎摩擦地面的尖啸声,远处复兴公园里野猫在叫。”(小白《局点》)

从“远处”“有一记没一记”“偶尔”这些词汇来看,居民区生活中紧罗密布、生龙活虎、拥挤局促的环境不复存在,昔日的里弄已在新时代有了别样的风貌。

随着岁月的流逝,城市建设的范围不断扩大,当代上海城市声景也不再具有鲜明的地域或地区空间感。当整齐划一的大型建筑声景与交通声景成为每一座城市的当代标记,多年后的人们或许再也无法从声景中想起城市独特的声音记忆,更无法从悠悠的叫卖声中辨别出曾经的生活空间。

03

上海城市之声

当笔者向一位非上海籍却居住上海有年的人类学家提起上海的城市声音时,对方毫不犹豫地提及了“黄浦江的船鸣”及“栀子花……白兰花的叫卖声”,就他个人听觉体验而言,这是两个“非常好听的声音”。此后,笔者也曾向几位非上海籍的朋友与数位旅居国外的上海人提及上海城市的标志声音,巧合的是他们都不约而同地提到了这句叫卖调。不仅如此,作家程乃珊在其随笔《上海素描》中也将“卖花女‘栀子花白兰花’的曼吟声”归纳为上海的“后街文化”。

对于一位城市局外人而言,亲临城市的初次声音体验无疑是新鲜而又敏锐的,任何带有城市特征的声音“输入”都会成为永恒的城市标记。而对程乃珊这样的局内人兼女性作家而言,上海城市声音熟悉又亲切。既然人们不约而同地捕捉到了“栀子花……白兰花……”的城市声音,这样一句叫卖调是城市局内局外人所公认的城市声景标志吗?

有趣的是,在笔者所选的二十余部篇幅不一的小说中,都没有见到这句似乎是城市声音标志的相关描写。是不是作家集体忽略了这样的声音,或又是在写作中拒绝“输出”了“栀子花……白兰花……”这般的歌声?

在笔者所摘录的声景文字中,巴金、张爱玲、金宇澄与严歌苓不约而同地在小说中提及了叫卖的声音,这表明作家在城市声音感知方面对叫卖的声音也很敏感;此外,前文所提及的作为作家及局内人代表的程乃珊也在随笔中对“栀子花……白兰花……”有所描述。因为就笔者采访到若干位长者所述,他们都肯定近几年曾在繁华的商业区听到过熟悉的声音,并且哼唱的旋律也极其相似。由此看来,难道是小说作家集体的写作选择?

为此笔者再次与作家金宇澄取得了联系。在交流中,金宇澄说道“我记忆中,卖这两种花从来不吆喝,不出声的”,并又说“沪剧和滑稽戏里有”。在随后的一次对上海沪剧名家,上海滑稽剧团副团长钱程的一次采访中,笔者也证实了这句叫卖调在滑稽剧表演中存在已久。

如此说来,笔者可以这般猜测:“栀子花……白兰花……”的源头或许的确来自旧时代的上海街头,但并不似如今城市声音标志般常常出现,或曾在上海居民声景中消逝过一段时期。但滑稽戏这一剧种的出现,却意外的为或已“风华不在”的叫卖歌声在舞台中延续了生命,并最终重又走向城市的新生活中,镶嵌在各大商圈的熙熙攘攘中,作为城市声音纪念品一般被兜售。

或许这便是城市声音的极妙之处——在空间中摇摆,在时间中穿梭不停,甚至于像“图腾”般给一座城市带来独有的韵味。当然,声音对于一座城市居民而言更大的意义在于:它记录着一代人、一圈人、一家人、甚至一个人的生活记忆,而当这些记忆拼凑在一起呈现于纸上之时,城市的厚重感令我肃然起敬。

“栀子花……白兰花……”是“幸运”的,它因着舞台的力量,或是自身那别具的风雅在上海的城市声景中依旧存活着,可别的居民声景呢?当“削刀……磨剪刀”“拖畚……扎伐……扎拖畚”“卖橄榄,橄榄卖,卖呀卖橄榄,橄榄要买毫稍来……”的声音伴随着里弄与老住户的消逝而渐行渐远,我们也只能感叹城市飞速般的新陈代谢,漫卷着诗书回味昔日城市居民声景下的油盐酱醋与家长里短,喜怒哀乐与生老病死了。感谢每一位作家,感谢他们曾挽袖为城市画起一幅幅独一无二的声音肖像。

总策划:萧梅

文字:王诗婳

编辑:尹翔

【声音研究专题】回顾

第5期 矫英 | 聆听: 声景(soundscape)研究之方法

第6期 罗晗绮 | 聆听“人与生态”:《生态音乐学》课程概述与思考

第7期 温和 | 野外录音中的听觉攀附及其文化省察——以蟋蟀的歌为例

第8期 高贺杰 | 声音的特写——纪录电影《触碰声音:格蕾妮的声音之旅》中的视觉音乐志描写