(2020年5月)温和 | 野外录音中的听觉攀附及其文化省察——以蟋蟀的歌为例

摘要:蟋蟀的鸣声作为农桑文明中入秋的风物,既被人们作为一种客观的声音用以描写秋时景致,又被寄寓人文情怀以抒发内心的离愁,并在传统文化中渐具悲吟的形象引发闻者的同情。然而,这种同情是一种音色聆听的结果,被诗人们形容为“悲咽”的蛩声不是来自蟋蟀的哀愁,而是因蟋蟀有体可察的独特发声器;其音色中的枯涩也不是长鸣之后所呈现的声嘶力竭的疲态,而是气温变化所导致刮奏角度的细微差异。蟋蟀的歌这种单一品格的声音,在中国传统文化的人文化过程中,实际上是一种主观听感之于物理音声的本然之间的人文化过程,“听觉攀附”就是指这种与声音事实相悖的聆听经验。

关键词:听觉攀附;文化省察;声音景观;蟋蟀的歌;蛩声

作者:温和,浙江音乐学院副教授。

*本文为上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”所获中央财政支持地方高校专项资金项目:“声音中国——生态学视角下的音像民族志”子课题的阶段性成果。文章原载于《民族艺术》2015年第2期。本课题完整资料收录于《声音中国(系列一)》(2019年,上海音乐出版社)。

“黄花深巷,红叶低窗,凄凉一片秋声。豆雨声来,中间夹带风声。疏疏二十五点,丽谯门、不锁更声。故人远,问谁摇玉佩,檐底铃声。彩角声吹月堕,渐连营马动,四起笳声。闪烁邻灯,灯前尚有砧声。知他诉愁到晓,碎哝哝、多少蛩声。诉未了,把一半,分与雁声。”南宋词人蒋捷的《声声慢》以声为景,二阙之中尽描雨声、风声、更声、铃声、角声、笳声、砧声、蛩声、雁声等“凄凉一片秋声”,俨然一幅当时秋夜的声音写真,令人如临其境,徒剩耳边一片萧然。

然而毕竟这“凄凉一片秋声”是先于各种声音描写而在的情感概括,究竟这片“凄凉”是各种声音具体的音色描写,还是词人内心的情感对这片声音景观的攀附,却是个值得予以一再省察的命题。即使抛却词牌的背景,这首词章因渐渐舒张的声音描写而流转于读者内心“如是我闻”般的同情,本身便是个俯首可察的个人体验,而这种体验中属于“闻者”内里的私人感知是缘起自词中的物理声响还是攀附于这片声音景观的内心情致,在省察得同一幅“秋声”写真何以能借由文字而非录音而令读者“闻见”与词人相同的“一片凄凉”之前,我们被这首词唤起的体验或许并不像我们听到的那般“理所当然”。

本文将词中“知他诉愁到晓,碎哝哝”这一明确包含情感描写的“多少蛩声”为研究对象,以周期一年的田野录音为基础,通过录音文本的音色分析并结合文化史的调查,揭露“蟋蟀的歌”这种单一品格的声音在中国传统文化中的人文化过程,尝试为不同时代的同一文化族群在声音景观中近似的听觉攀附提供一种个案的观察。

01

昆虫学家通常根据行为分类的观察将蟋蟀的鸣声分为Calling song、Courtingsong、Aggressive song、Copulatory song四种,分别对应雄性蟋蟀——吸引雌虫/宣示领地、向雌虫示爱的求欢、与其他雄蟋蟀争斗前的相互恐吓、与雌虫享受云雨之欢的四种行为。在这四种声音中,后两种由于容易受情绪影响在声音的时域特征上出现较大波动,因而在分类研究上,更能反映其种类特征的是时域特征与频域特征相对稳定的Calling song与Courtingsong。事实上,无论在山野还是人庐,我们听到的蟋蟀不眠不休的彻夜长鸣大多属于这两种。尽管下文所描述的“蟋蟀的歌”本是从声音的角度予以独立观照而不涉行为归类,但是音色分析对声音样本所具有的稳定性要求,使我们的研究样本集中在Calling song和Courtingsong这两种行为意义明确的声音。为了避免与行为分类的名称相互混杂,笔者把这两种音律稳定的“歌”统称为《我在歌》。

作为汉地入秋的风物,蟋蟀的鸣声正如《古诗十九首》之“四时更变化,岁暮一何速!晨风怀苦心,蟋蟀伤局促”所写,音局迫而周还,有促节之催。就笔者数以百计的跨时一年拾录于南宋故都杭州的《我在歌》而言,其声按节律的差异可分为分明的几类,或长催不息如木鱼之鸣、或数鸣一止若背诵古诗、或短吟长歇似孩儿读书。而就节拍整体的律动而言,无论哪一种都因其循环不断的起息而构成一种催迫般的声音性格,因此,即便与诗人岁暮伤逝之叹相和而被征为比兴之物咏入诗文,其状正如晋代石崇临长江所兴之叹“秋风厉兮鸿鴈征。蟋蟀嘈嘈兮晨夜鸣。落叶飘兮枯枝竦。百草零落兮覆畦垄。时光逝兮年易尽。感彼岁暮兮怅自愍。”(《思归叹》),“嘈嘈兮晨夜鸣”的局促节律与岁暮善感的心灵不谋而合,和鸣着行人的叹息。然而尽管这种节律上的局迫与诗人岁暮感怀具有相近的“时光逝兮年易尽”的时间意象,令蟋蟀成为入秋风物——也即篇首蒋捷词中“凄凉一片秋声”中的一“声”却是因为它入秋后苦涩的音色。

宋元间浙江仙居儒生翁森所作《四时读书乐》之“秋”一章有云:“昨夜庭前叶有声,篱豆花开蟋蟀鸣。不觉商意满林薄,萧然万籁涵虚情。”尽管先秦生民早有歌曰:“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下。”(《诗经•七月》),从《汉书•王褒传》所写的“蟋蟀俟秋吟”开始,人们显然还是更偏向于蟋蟀入秋始鸣的印象——无论是唐代诗人白居易的“野秋鸣蟋蟀,沙冷聚鸬鹚。”(《代书诗一百韵寄微之》)还是宋代诗人杜范的“神龙冬亦蛰,蟋蟀秋乃鸣”(《国正丈和间齐物之论扫去轨辙超然形外所进高》),皆显示了蟋蟀之声独闻于秋时的识见。这印象被一代代的文学作品而层层叠叠,以致当“蛩声”被用来专名蟋蟀的鸣唱,不仅这个词成了寒秋的象征,甚至蟋蟀几乎因此拥有了“秋蛩”的别名。其况正如从“蛩声秋寺寒”(宋•顾逢《赠薛野鹤子继野》)、“悲蛩声里落梧秋”(宋•陆游《秋感》)、“著雨蛩声深怨秋”(宋•范成大《病中夜坐呈致远》)到“吟蛩作尽秋声”(宋•朱敦儒《相见欢》)、“四壁秋蛩不断声”(宋•吴潜《赋惠计院允堂》)、“敧枕秋蛩咽”(宋•李之仪《千秋岁》)并读而透露的消息。

这印象当然是一种有意无意的自障耳目,笔者跨时一年的录音作业可以作证,蟋蟀在入冬后完成它生命最后的歌声之前,其鸣唱遍历一年之中涵盖春、夏、秋以及初冬在内的每一个季节。(为了验证这是否乃录音作业的地域所独有的现象,笔者在700公里之外的一处山寨外采录到一段雷雨声中的《我在歌》,时为2014年盛夏的某一个正午。)

要理解这种耐人寻味的对蟋蟀春夏时鸣唱的“充耳不闻”,就必须对蟋蟀在不同季节里的音色变化予以充分的观照。宋代词人柳永词曰:“秋渐老、蛩声正苦。”(《尾犯》),在笔者分别拾录自暮春、盛夏、入秋、初冬的《我在歌》中,随着季节的变化,同一类节律的蟋蟀声会相续呈现出不同的音色,尤其入秋之后,音色会随着气温的降低由最初的清亮、高亢呈现出一种明显的颓势并随着时间的推移变得越来越干涩、枯哑,直到转入初冬“声嘶力竭”的最后几声。不难理解,这一系列的音色变化与人们长时间用嗓后的声带状态是极为吻合的,这使得人们一方面自然而然以“蟋蟀叫回秋梦薄”(宋·艾性夫《漫兴》)、“蟋蟀早吟秋"(宋·戴复古《简曾才叔》)、“那更乱蛩悲咽”(清·纳兰性德《清平乐》)、“已产蟋蟀呼秋至”(钱钟书《还是立秋晚》)等一系列人声为本的词汇形容蟋蟀的发声;另一方面更以悲苦凄怨这类充满同情的形容描述蛩声入耳后的听感:“悲蛩声里落梧秋”(宋·陆游《秋感》)、“悲蛩咽楚莎”(宋·董嗣杲《雨窗夜感》)、“四壁寒蛩凄切”(宋·释绍昙《偈颂一百零二首》)、“著雨蛩声深怨秋”(宋·范成大《病中夜坐呈致远》)、“知他诉愁到晓,碎哝哝、多少蛩声。”(宋·蒋捷《声声慢》)。

显而易见,以上提引的主观听感之于物理音声的本然之间存在着一个潜藏的人文化过程,也即本文所提出聆听经验与声音事实的相悖,下文即对二者之“间”也即听觉攀附的形成所进行的探索。

02

如果不对蟋蟀的录音样本进行物理上的揭露,我们也许无需为诗人们对于蛩声的同情专门发明“听觉攀附”这样的偏僻名词投入研究,因为在中文诗词的修辞上以人拟物是个再常用不过的语言现象,究其本质不过是文字对于“我感”的“攀附”。因此要追溯前引诗人们的听感究竟是一种实质上的听觉攀附、抑或只是文字上的修辞,最恰当的方式莫过于对录音样本也即诗人描述的蛩声予以追查。

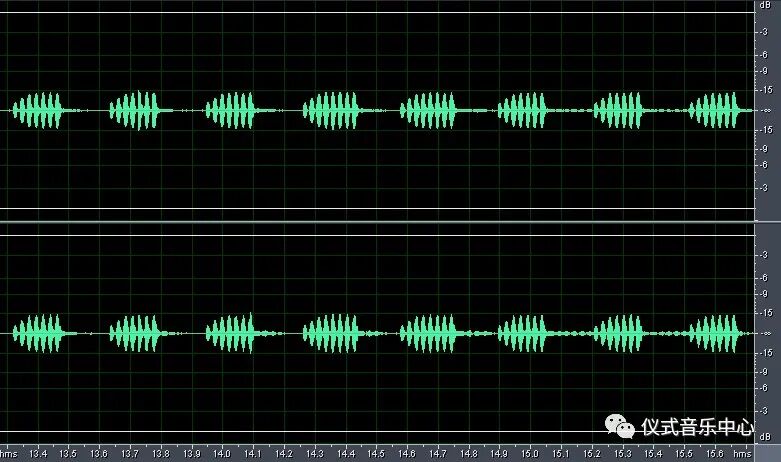

图1. 2013年10月6日录制的

Calling song波形文本截图

从图1可以很清楚地看出,这段听觉上为八个独立音节的蛩声本质上并非八声单独的音响,而是八束音簇的集结。也就是说,我们听到的每“一声”蛩声,其实质是一个具有多个脉冲的密集音簇,由于脉冲之间时间的极短间隔,使之在人耳的听觉中合成了单个音声的感知。

图2. 2013年10月6日录制的

Calling song波形文本截图(放大)

然而这种被“误导”的感知并非关键,这种被波形图像揭示的音声实质真正值得我们关心的是,这种被我们误听为一声的音簇其实质并非“鸣声”而是某种锯齿形器官的“刮奏”。譬之以乐器的话,其形当如中国传统雅乐中专用于示意奏乐终结的木制乐器“敔”,当乐人持一竹棒籈(音真)刮拨过一簇锯齿状的龃龉时,因而能发出一个多脉冲的音节。

图3. 敔,清代,故宫博物院藏[1]

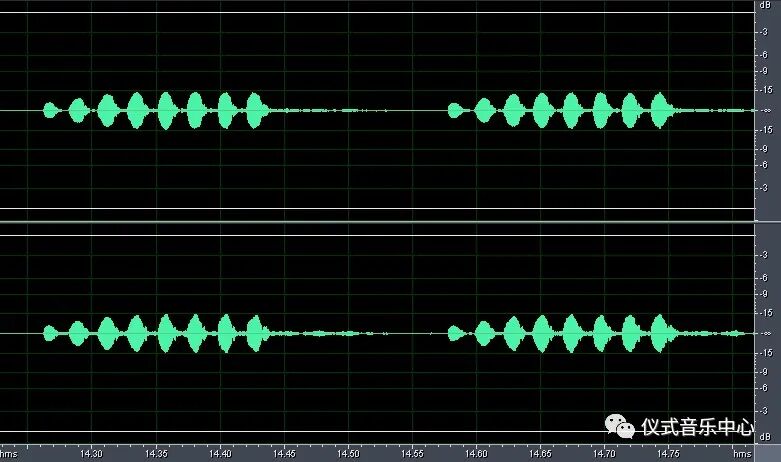

事实正是如此,雄性蟋蟀右翅腹面的音锉与左翅臀区的刮器,恰与“敔”这件伏虎形乐器座落虎背上的龃龉与籈的关系相应。当其发声之时,将蟋蟀翅膀举起与身体成一定角度,并将右翅搭在左翅上以使两翅闭合时,右翅腹面的音锉与左翅臀区的刮器相互刮击,每刮挫一次即蛩声中的一个音节,而翅膀举起的角度决定了脉冲的密集程度与力度,也即我们前面谈到的“音色”。

图4. 不同行为分类的蟋蟀鸣声之翅膀形态对比[2]

由此可知,被诗人们形容为“悲咽”的蛩声其真相既不能“咽”也并不“悲”,蛩声的“悲苦”并非来自蟋蟀的哀愁,而是因其有体可察的独特发声器,其音色中的枯涩也并非长鸣之后所呈现的声嘶力竭的疲态,而是气温变化所导致刮奏角度的细微差异。

03

“唧唧复唧唧,木兰当户织。不闻机杼声,唯闻女叹息。”这首以“木兰诗”名世的乐府诗尽管创作年代一直存有争议,但称之为写蟋蟀声的文学中影响最广泛的一首作品大概不会有什么问题。“唧唧”,即古人对蟋蟀之声的音写,尽管各代的文学中偶有以“啾啾”、“啧啧”、“咽咽”等象声叠字描写蛩声,但毫无疑问“唧唧”一直都是最普遍的直写。如“蛩鸣唧唧”(唐·僧贯休《轻薄篇二首》)、“吟虫相唧唧”(唐·孟郊《秋怀》)、“暗虫唧唧绕我傍”(唐·张籍《秋夜长》)、“暗虫唧唧夜绵绵”(唐·白居易《闻虫》)、“夜虫方唧唧”(唐·韦庄《和薛先辈见寄初秋寓怀即事之作二十韵》)、“唧唧如蟋蟀”(宋·方回《寒士吟》)、“肯作秋蛩唧唧鸣”(宋·刘克庄《题听蛙方君诗卷二首》)、“唧唧鸣蛩欺独卧”(宋·岳珂《拙妇吟》)、“唧唧蛩鸣夜”(宋·傅察《逍遥堂五咏》) “唧唧寒蛩吟破壁”(宋·释惟一《偈颂一百三十六首》)、“唧唧寒蛩鸣”(元·王冕《秋怀·其五》)、“寒蛩唧唧草间鸣”(明·朱权《宫词》)这类叠以双字直写,也有将双字再复写以倍书寂寞,如“唧唧复唧唧,千古一月色。”(唐·孟郊《吊卢殷》)、“唧唧唧唧复唧唧,此外何言君试听。”(宋·杨万里《不寐四首》)、“莎底促织声更苦,唧唧唧唧声转高。”(宋·董嗣杲《午阴坐清足轩》)、“刺刺重刺刺,唧唧复唧唧。”(宋·舒岳祥《促纤叹》)。

“木兰诗”的开篇显然袭自北朝民歌《折杨柳》一首的前六句“敕敕何力力,女子当窗织。不闻机杼声,唯闻女叹息。问女何所思?问女何所忆?”而河南虞城营郭镇木兰庙,据唐人传本所刻的元代《木兰诗》碎刻中,其诗首句的“促织何唧唧”也同样显示现存“木兰辞”的篇首有后世的加工。宋代郭茂倩所编《乐府诗集》“唧唧复唧唧”开篇的现传木兰诗,其末也有一小注曰“一作‘促织何唧唧’”,而促织之名的出现则充分证明蟋蟀声在流变中的“木兰诗”篇首的在场。[3]

促织,即蟋蟀的别称,《古诗十九首》已有“明月皎夜光,促织鸣东壁。”晋代郭璞注《尔雅·释虫》也有句曰:“今促织也。”以促织别称蟋蟀,正与汉地中古的农桑生活息息相关,南朝诗人鲍照《拟古》诗曰:“秋蛩扶户吟,寒妇成夜织。”入秋之后,蛩声与织机相互应和,机杼偶尔减缓,则似被虫声催促,正是王安石《秋怀》所写的“悲虫啾啾促机杼”,也正是陈师道《秋怀》中“蟋蟀促机杼”或周麟之《秋怀三首》“蛩鸣机杼忙”的情境。

图5. 三锭脚踏纺车[4]

如果说促织之名只是对织事的写真,则不得不提到将人情寄寓其声的另一种相关生产,即捣衣。

图6. (唐)张萱《捣练图》(局部)

现藏美国波士顿博物馆

东晋·曹毗《夜听捣衣》诗云:“寒兴御纨素,佳人理衣衾。冬夜清且永,皎月照堂阴。纤手叠轻素,朗杵叩鸣砧。清风流繁节,回飙洒微吟。嗟此往运速,悼彼幽滞心。二物感余怀,岂但声与音。”与夜织相类,寒时捣衣是中古特有的生活场景,其时棉花未入汉地,妇人织布之后须以杵砧捣后裁成寒衣,其状如南朝谢惠连之《捣衣》所写“櫩高砧响发,楹长杵声哀。微芳起两袖,轻汗染双题。纨素既已成,君子行未归。裁用笥中刀,缝为万里衣。”正因为赶制寒衣为寄远人,故捣衣多于夜里在月下庭中蛩声最响的时空里进行,以至于蟋蟀除了促织之名,且更有了催捣之实,也使蟋蟀声被因此寄寓了思妇、征夫、游子、行人的相思。唐人顾况写《游子吟》曰“蟋蟀催寒砧”,正是此景此情的写照,而女词人李清照的《行香子》一词中的“那堪永夜,明月空床。闻砧声捣,蛩声细,漏声长。”更是将此种声音景观与人情的相互映照,写成了一瞬间永恒的绝唱。

04

注释:

[1] 图片引自《中国音乐文物大系·北京卷》162页,大象出版社,1996年11月版。

[2] 本图片得自网络,出处不明。

[3]现已知“木兰诗”的最早版本收录于唐人吴兢的《古乐府》,此书业已失传,南宋《类说》所辑轶文包含“木兰诗”全辞,题为《木兰促织》。

[4] 图片引自百度百科“纺车”条目。

总策划:萧梅

图文、音频:温和

编辑:尹翔

【声音研究专题】回顾