(2020年4月)罗晗绮 | 聆听“人与生态”:《生态音乐学》课程概述与思考

《生态音乐学(Ecomusicology)》是上海音乐学院 2019-2020学年第二学期的研究生课程,这门课程由上海音乐学院·亚欧音乐研究中心德国籍特聘教授、亚欧音乐研究(E-Journal)合作主编 Gisa Jähnichen开设。在这个特殊时期,同学们无法回归校园,因此来自世界各地的同学们在线上齐聚一“堂”,展开《生态音乐学》课程学习。这门课程的主要参与方式是在课前完成文献阅读并在课堂上展开相关议题的讨论。从3月2日至4月20日,我们在8周的时间里完成了16个课时的学习。在此期间,我们一共阅读了Gisa教授布置的13篇英文文献。这些文献围绕“人与环境”“声景研究”等相关话题展开。本文将根据上课内容结合文献阅读,谈谈笔者在这门课程中的收获与感悟。

“疫情期间,窗外的鸟鸣声比以前多了。”在我们的《生态音乐学》课堂上,有同学发出这样的感叹。疫情期间,作为人类的我们被困于家中,“窗外的鸟鸣声”却盎然,这使我们不得不思考,人类与非人类、人类与生态处于怎样的关系之中?而“鸟鸣”作为声音进入我们的耳朵并成为感知的一部分,我们又是如何通过这种感知去构建我们对世界的认知?这就是这门课程所要探讨的主要问题。

一、人类作为环境的一部分

在我们的第一堂课上,Gisa布置了一个有趣的任务:“使用你的绘图工具,用一张白色纸片,将它想象成环境,然后把自己添加进去。”在这个实验里,同学们笔下的“人”的形状有大有小,有几位同学将“人”画在了白纸中间,也有同学将“人”画在了白纸的角落。但无论有意或是无意,每个人的绘图在一定程度上都反映了他/她对于“人”和“环境”关系的不同看法。将人画在白纸(环境)中间,体现出一种将人类置于环境中心的“人类中心主义”(Anthropocentrism),即人类是环境的主宰者、管理者;而将“人”无限缩小,置于白纸角落的绘画作者解释道:“我认为人类是渺小的,我们并不是中心,我们只是属于环境的一部分。”我们的课堂以这样的一个小实验为起点,引出了一个观点,即“人类作为环境的一部分”。这个观点贯穿我们整个生态音乐学课程的学习,我们从不同的角度对这句话进行了无数次的解读。

(王莹莹 绘)

比起“人类中心主义”这个名词,我们更熟悉的是“欧洲中心主义”(Eurocentrism)。音乐人类学家一直强调对“欧洲中心主义”的批判,航海大发现埋下的“殖民主义”(Colonialism)种子生根发芽,比较音乐学的出现与此直接相关。视欧洲音乐文化为高级文明而视非欧音乐文化为低级文明的“欧洲中心主义”的思想观念不断被批判。在我们的课堂上,我们有过对“异国情调”(exotics)的讨论。什么是“异国情调”?它经常被认为是殖民主义对遥远国度的猎奇和幻想。这里的“异国”并非是广义上的不同文化背景之“异”。“异国情调”实际上充满着“欧洲中心主义”的味道。而后,GISA给我们分享了一段“人类动物园”的视频,这段黑白的视频为我们展现的是20世纪初,欧洲人将不同的人种关在园子中供人参观,被关起来的人类无法承受这样的“屈辱”一个个逐渐死去。我们可以说这是表现“欧洲中心主义”的一个非常极端的历史事件。但当我们从“人类动物园”反观大家现在习以为常的“动物园”(生活中大多数被关在园子里的是非人类),我们发现,实际上人类因为好奇将“非人类”关在园子里观看,与“欧洲人”观看关在园子里“非欧洲人”的目的几乎相同。我们将自己与“非人类”分离,这是否就是隐蔽在我们人类潜意识中的“人类中心主义”?科学的进步使17、18世纪的启蒙运动强调“人”的理性,我们将人类视为“高等动物”与非人类作为区分,这种人类与非人类的二元对立是否长期以往就存在于我们的认识中呢?

从生物学(Biology)的角度来说,我们是动物的一部分,但能否创造“文化”(culture)让我们将作为人类的自己和非人类之间产生了对立。这种观念无形之间也造成了我们在观念中将“文化”(culture)和“自然”(nature)作为不同存在的二元对立。“人类”“文化”和“非人类”“自然”之间的极端对立,正是生态学(Ecology)所要批判的。

“生态学”一词最初由恩斯特·凯特尔(Ernst Haeckel , 1834-1919)创造。20世纪后半叶,“生态学”成为了一个充满意识形态的名词,它强调文化和自然为一体。生态学家约瑟夫·米克坚(Joseph Meeker)认为将文化与自然分离的态度是环境危机的根源。[1]

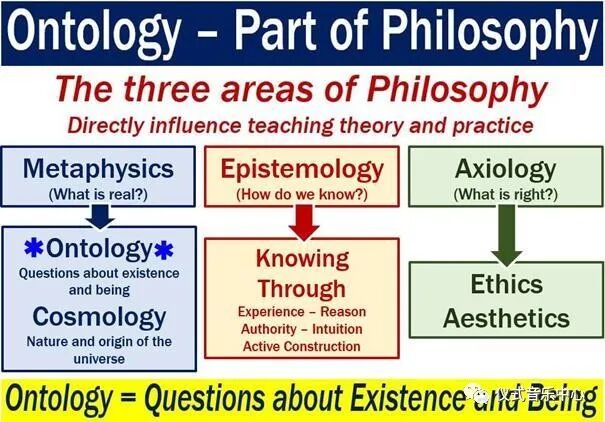

对于“人类中心主义”的批判不止在生态学中呈现,在我们课前阅读的关于人类学“本体论转向”的相关文献中我们也了解到,这一转向也同样热烈讨论着“人类”“文化”和“非人类”“自然”之关系。[2]人类学“本体论”转向的兴起是从南美低地人类学研究( Lowland South American Anthropology)开始的。最具代表性的就是人类学家卡斯特罗(Viveirosde Castro)的研究,以及他所提出的“视角主义”( perspectivism) 和“多元自然论”( multinaturalsim) 。关于卡斯特罗的“美洲印第安视角主义”,以他所举的一个例子解释即:“人视自己为人,美洲虎也视自己为人,美洲虎和人一样酿造木薯酒,但美洲虎的酒却是人类眼中的血。”在这个例子中,实际上蕴藏着完全不同的认知模式。在当地人的认知系统中,“人”包括了人类与美洲虎等非人类,而我们所谓的“人”只是西方科学意义中的智人而已。[3]人类学家德斯科拉(Descola)提出了本体论的四种类型:自然主义(naturalism)、泛灵论(animism)、图腾主义(totemism)和类比论(analogism)。其中自然主义是指所谓的“西方”科学思想,认为人类及其创造的文化和自然有着本质的区别。人类在自然中可以按照自己的喜好占有和使用“自然”;而在美洲印第安人的认识中,我们看到了一种“赋予非人类以人的品质”的观念,即万物皆有灵的“泛灵论”。让我们回到万物存在是什么”的问题上重新思考,对于美洲印第安人而言,人与万物同类,与自然无法分割,人类、非人类、文化、自然皆为一个整体。这种对于万物存在“是什么”的解答足以打破“自然主义”“人类/非人类”、“文化/自然”二元对立的僵化观念。[4]

“人与自然本为一体。因「文化」而分离,又因「文化」而再度合一。两者「互相因果/互相果因」”。[5]英文中的nature和culture本为同根之词。而在中国,庄子说:“天地与我并生,而万物与我为一。”我们回顾古老的文化,并了解不同文化中人对于自身与环境之间的不同认知,再来反观“后殖民主义”下的现代社会中你我对生态的认识。在课堂里,我们在无数次这样的讨论中自我批判并达成共识:文化是人类创造的,而人类属于环境,那么我们必须要打破人类与环境、文化与自然之间的二元对立,承认人类、文化皆属于环境的一部分。

那么“音乐”呢?再扩大其范围,“声音”呢?当声音置于这其中,又是怎样的关系?我们又是否可以通过“声音”去理解这样的“天人合一”?[6]

二、聆听“人与生态”

想象一下当你闭上眼睛倾听生活中的声音时,你会听到什么?你听到的是你所看到的吗?课堂中我们尝试听了几段没有任何画面的声音片段。“好像是清晨,街道上车水马龙,还有狗的叫声,再后来有了鼓掌声、口哨声和乐器的调音声,是一个街头表演吗?”这是笔者听到课堂上所放音频时的描述。作为笔者的主观臆断,声音通过听觉在我的脑海中构成了如前所述的具有空间甚至是时间维度的立体事件。但不同的人对于声音的感知是完全不同的,有同学认为音频描绘的是“码头上的节日”或“船员们的演奏”。事实上,这个声音是由GISA老师的西班牙朋友埃拉瑞亚·萨托里于2020年3月19日在巴塞洛内塔的阳台上录制的,他们都因为COVID-19被限制出行。音频中,他们在为一些工人鼓掌,这些工人的工作没有任何来自“上面”的帮助。我们在这个课堂小片段中理解到,声音可以独立于视觉、嗅觉,构成我们脑海中具有空间、时间维度的事件。此外,对于事件的构成根据人自身的主观经验各有不同,而这些主观经验指向我们所处的不同社会文化语境。

这种从“聆听”(Listening)开始探究文化的研究方法,是生态音乐学(Ecomusicology)的研究基础。[7]在我们课前的相关文献阅读中,我们了解到生态音乐学的发展脉络:1969年索斯沃斯(Southworth)第一次在自己的研究中使用了声音景观(Soundscapes)一词,他的兴趣在于关注城市里的建筑声音,并讨论这些声音如何促进人们对空间的感知以及声音与城市内部活动的关系。1977年,作曲家谢弗尔(R. Murray Schafer)认识到声音景观的生态特性,将声景(Soundscape)称为“反映自然过程的区域的声学特性”。他的主要兴趣是描述自然声音,他的声景项目(World Soundscape Project)使得学者们看到了一个可以从“声音”出发重新想象世界的研究方法;[8]人类学家斯蒂芬·菲尔德(Steven Feld)开始将这种研究方法用于他对卡鲁里人(Kaluli)的研究。他关注卡鲁里女性葬礼上演唱的哭泣歌曲和卡鲁里男性礼仪性的诗歌,这些歌曲让观众潸然泪下。当他了解到哭泣和歌唱声音的象征意义时,他被告知它们与雨林中的鸟类有着密切的联系。菲尔德开始关注卡鲁里地区生态中的声音,他发现鸟鸣、溪水流动等热带雨林中的声音和卡鲁里人的歌唱有着密不可分的关系,自然中的声音与歌唱共同作用于卡鲁里人对地方的记忆。菲尔德的研究——《声音与情感: 卡鲁里人的鸟、哭泣、诗与歌》最终于1982年出版。他称自己的写作为声音民族志(Ethnography of sound)。[9]1993年,谢弗尔主导建立了世界声音生态学论坛(WFAE),此论坛关注世界音景的状况,也关注声音环境的文化和生态。2007 年,在美国音乐学会内部成立了“生态批评研究小组”,引入了“生态学”这一术语,其范围是将生态学概念应用于音乐研究。2010年,美国民族音乐学会(SEM)围绕“声音生态学”主题讨论并成立特别兴趣小组,这是生态音乐学(Ecomusicology)开始出现的直接原因。[10]

从以上声景(Soundscape)到生态音乐学的发展之路中我们可以看到,研究者们通过聆听,感受声音与人、环境的关系。如菲尔德的卡鲁里人研究,对于卡鲁里人来说,鸟是灵魂,鸟的声音中包含着灵魂从说话到哭泣再到歌唱的各种声音。卡鲁里人认为仪式中的哭泣歌曲和诗歌可以唤起灵魂的存在,这种灵魂的存在被理解为鸟的悲伤表达。这种悲伤让听众像鸟儿一样哭泣,完成了一个象征性的情感循环。这揭示了一种对“人类中心主义”影响下的“音乐”概念,即“音乐是人类之物”的反叛。让我们回归到音乐人类学家无数次讨论的“音乐(music)是什么?”的问题,我们已经从很多研究中看到,音乐在不同的文化中有着不同的理解。例如在沈洽老师对基诺族人的音乐研究。他在基诺族寻找与汉语“音乐”相对应的词语时遇到了一些困难,多番尝试后,他发现基诺人所说的“阿咪”是最接近“音乐”概念的名词,但进一步了解后发现,在当地人的认知中,家禽的叫声也是“阿咪”。对于“阿咪是什么”的界定体现了基诺族人的音乐观念,是出于与我们完全不同的认识论。[11]

当我们通过音乐关注生态环境时,首先我们不得不警惕我们对于“音乐属于人类”的执念。在上述两个例子我们可以看到,在不同的文化中,音乐不一定只属于人类,所谓“音乐”也不仅仅是西方观念下强调旋律的“music”,因此研究者在研究中逐渐将“音乐”概念扩大为“声音”;其次,我们也可以看到,声音在一些地方文化中的意义。它象征着生态中人类与非人类之间的连接与互动,声音同样作为环境中的一部分,与生灵们共存,作为一个整体(the whole)存在。[12]

当我们基于“作为一个整体”的共识时,我们在课堂上对于大量关于声音的视频的讨论,总离不开“剥削”二字,以下举例三个视频片段:

1.第一个视频是关于人类模仿动物的声音。视频中表演者可以不依靠其他工具,用人声模仿几十种动物的声音,并且效果非常逼真。来自英国的毛剑雷(Corey)博士立刻指出这是“剥削其他动物的过程”;也有同学反对认为这“只是一个技术模仿,你会对一只会模仿人类的鹦鹉说同样的话吗?”;Gisa提示:“其实这是我们人类对动物的刻板印象,你所听到的声音,都是象征性的、刻板的。他捕捉到了动物声音只是其最显着的特征,这可能也是一种残忍......”然而对于这个视频,我们并非要确定视频中的表演者是否“剥削”,而是要学会从日常的人类行为中思考人类与非人类的关系。我们为何要模仿动物的声音?对于我们的模仿,动物们会如何看待?这是我们基于这个视频要思考的问题。

2.第二个视频是关于人类所创造的声音在鸟类行为中的反映。我们在视频中听到丛林中的鸟儿模仿着人类拍照、汽车车锁等声音。我们围绕视频中叙述者的行为讨论,有些同学批判他并不尊重这只鸟,他貌似在赞叹这只鸟的模仿能力并且他好像在展示一个什么东西;另外一部分同学却不这么认为,他们认为他只是在观察。Gisa教授打了一个比方:“昨天,我们刚刚过了妇女节,许多互相祝贺的短语是‘这都是令人钦佩的妇女’”事实上,当把例子转移到人与人之间,我们更容易产生共情,这也体现了我们很难站在动物的角度去思考问题。人类的活动声音被动物有意识或无意识的模仿,可能会影响它们的交配以及其他方面的行为。叙事者对鸟儿的态度好似祝贺对方是“令人钦佩的妇女”一样,这强化了对方与我们等级的不同,却并没有尝试从对方的角度去看待问题所在。

3.第三个视频是Krause的研究,他持续在加利福尼亚Ridge State Park录音,在视频中我们可以看到2004年与2014年的声景对比。在2004年的声音片段中,我们可以听到森林里各种动物发出的声音以及潺潺的水流;而在2014年的声音片段里,在相同地点的记录中,我们却没有再听到这些丰富的声响。其他不同地点的对比皆是如此。而在生态声音不断削弱的期间,人类持续扩大他们自己的活动领域[13],他们办工厂或进行其他对环境有迫害的活动。

通过观看这三段视频,我们意识到,仅仅是为了人类自身的可持续,而不是为了整个环境的可持续所增强和扩张的人类行为,就是有意或无意地剥削环境。我们通过聆听,反思、批判我们的行为,寻找声音产生的背后原因,思考关于声音、人与环境的关系。

三、结语:拥抱世界,

让感官肆意奔走

疫情期间,NASA网站上公布了中国上空二氧化碳浓度在2020年1月1日至20日(隔离前)和2月20日至25日(隔离期间)的对比图。从图片上,我们清晰地看到在疫情期间变干净的环境。回到本文开篇所提到的“变多的鸟鸣”、还有新闻中播放的“印度变清澈的恒河”,这些现象讽刺着作为环境一部分的人类。我们是环境的征服者吗?环境需要人类吗?在这人类活动不断剧增破坏着环境的“人类世”( Anthropocene)[14],我们面对环境应该保持最谦逊的态度,认识到我们的渺小,认识到人类与环境是作为“命运共同体”的存在。

当“疫情”和《生态音乐学》课程碰撞,被限制“流动”的我们不得不在家中展开我们的课程。幸运的是在科技飞速发展的现代,我们通过手机、电脑,足不出户就可以让天南海北的人汇聚一“堂”;但同样是在这科技飞速发展的时代,疫情在世界不断蔓延。生态音乐学让我们从“聆听”开始,从疫情的开始到现在我们听到了多少声音?呼啸而过的救护车、阳台上哭天抢地的敲锣求救、广播里不断重复的警告;或是家中水槽里饭碗的碰撞、电脑键盘敲敲停停;亦或是更清脆的鸟鸣、更清澈的河流、更清新的空气……于我而言,在“困于家中”和生态音乐学的双重作用下,感官被不断放大,我发现我的生活充满着各种声音,而这些声音记录着的,正是疫情期间一个个不能再生动和具体的故事。

于是,让我们作为感官的听觉肆意去奔走,去“聆听”、感知和体验这个世界,让我们和世界产生连接,回归到这个“整体”中去拥抱世界。这便是笔者在《生态音乐学》这门课程中的一些学习感触。

注释:

[1]Sorce Keller, Marcello.The Windmills of My Mind — Musings about Haydn, Kant, Sonic Ecology, and Hygiene. (Music + Dance) Environment. Ed. by Gisa Jähnichen and Chinthaka Meddegoda. Serdang: UPM Press, 2013,1-30.

[2]Halbmayer, Ernst. Debating Animism, Perspectivism and the Construction of Ontologies. 2012, INDIANA 29: 9-23.

[3]李隆虎.同一文化,多个世界?——评美洲印第安视角主义[J].思想战线,2016,42(03):31-38.

[4]Brabec de Mori, Bernd.What Makes Natives Unique? Overview of Knowledge Systems among the World's Indigenous People. Taiwan Journal of Indigenous Studies, 2016: 78-85.

[5]萧梅,韩锺恩.音乐文化人类学[M],广西科学技术出版社,1993,7-10.

[6]孙通海 译注 .庄子[M],中华书局,2007.

[7]矫英. 声音生态学理念下的《声景》期刊研究[D].上海音乐学院,2013.

[8]Pijanowski, Bryan C., Luis J. Villanueva-Rivera, Sarah L. Dumyahn, Almo Farina,Bernie L. Krause, Brian M. Napoletano, Stuart H. Gage and Nadia Pieretti.Soundscape Ecology: The Science of Sound in the Landscape. BioScience,2011,61 (3): 203-216.

[9]Feld, Steven.From Ethnomusicology to Echo-Muse-Ecology: Reading R. Murray Schafer in the Papua New Guinea Rainforest. The Soundscape Newsletter, 1994,8: 1-5.

[10]萧梅.“生态音乐学”团队的理念与实践[J].中央音乐学院学报,2016(03):9-18.

[11]沈洽,刘怡.基诺族的音乐观念及他们的歌[J].民族艺术研究,2001(03):23-30.

[12]Darby, Kris. “When it Comes, the Landscape Listens” – ListeningasPlace Through Binaural Sound. Proceedings of the Conference “Invisible Places”, 7– 9 . April 2017onSão Miguel Island, Azores, Portugal, 2017,125-136.

[13]Krause, Bernie. Anatomy of the Soundscape: Evolving Perspectives. Journal of the Audio Engineering Society, 2008,56 (1/2): 73-80.

[14]刘学,张志强,郑军卫,赵纪东,王立伟.关于人类世问题研究的讨论[J].地球科学进展,2014,29(05):640-649.

翟睿洁,赵文武,华廷.面向人类世的自然与社会:景观生态学的挑战与展望——第十届国际景观生态学大会述评[J].生态学报,2020,40(05):1834-1837.

总策划:萧梅

文字:罗晗绮

图片、视频提供:

Gisa Jähnichen

编辑:尹翔

【声音研究专题】回顾

第5期 矫英 | 聆听: 声景(soundscape)研究之方法