卡罗·帕格、徐欣 | 蒙古国的萨满及其表演

【萨满仪式音乐及“巫”乐研究】第17期

摘 要:蒙古国女萨满请神时都有各自不同的曲调,此外还有即兴的祷告、诵念、人声和根据需要神灵解决的特定问题而做出的动作。其歌曲至少有两类:用于请神的呼唤歌(duudlaga)和表达神灵言辞的代言歌(tamlaga),打击乐器也非常丰富,有着丰富的象征意义。在对不同萨满仪式的参与观察中可以发现,萨满执仪时会依据行仪目的运用各种技巧。此外,史诗、佛教与萨满的关系也较为密切。

关键词:萨满;萨满鼓;行走执仪;出神

作者简介:卡罗·帕格(Carole Pegg),英国社会人类学家、民族音乐学家、剑桥大学蒙古和内亚研究中心前研究员,自20世纪80年代末起展开蒙古音乐实地考察与研究,是“冷战”之后第一批回到内亚地区的西方学者之一。

译者简介:徐欣,博士,上海音乐学院副教授,研究方向为民族音乐学、中国传统音乐。著有《草原回音:内蒙古地区“潮尔”的声音民族志》等。

*本文为卡罗·帕格专著《蒙古的音乐、舞蹈和口头演述—表演中的多元认同》(Mongolian Music, Dance and Performance: Performing Diverse Identities)中的第六章“萨满执仪”(Shamanizing),译文标题为译者所加。

与伊利亚德的观点相反,现在人们普遍认为没有哪一套独立的信仰与实践能够称得上是跨文化的“萨满教”,萨满执仪者的表述与实践会依据历史、区域和政治语境的不同而发生改变(阿特金森,1989;陶西格1987;汉弗瑞,1994a;托马斯、汉弗瑞,1994)。蒙古国萨满执仪者有着文字与口头的双重传统,多种书籍、手册、手稿上记载的仪式、祖先祭祀、寺庙仪式、看手相、肩胛骨占卜术、梦、祷告、圣歌、著名的大萨满及女萨满言行录等(仁钦·永希耶布,1984a:23)都在16世纪到19世纪被佛教破坏。当代萨满是一种口传信仰,没有音乐文本的辅助,其仪式步骤由执仪者个人发挥而体现其戏剧性与即兴性,并不按照主家与执仪者认定的步骤进行。因此,相对于“以仪轨(liturgy)为中心”而言,这是一种“以表演者为中心”的仪式。(阿特金森,1989:14-15;参见汉弗瑞、莱德劳,1994)

一、女萨满

我之所以将我在蒙古国遇到的女萨满称为Shamaness而不是Shaman,有两个原因。首先,伊利亚德笔下的Shaman一词专指掌管神灵的男性萨满,而女萨满传统上以擅长神灵附体而闻名(参见阿特金森,1992;里维斯,1985;罗杰,1985),在蒙古收集到的数据亦反映出这种有趣的对比。其次,无论是传统蒙古语还是当代蒙古语,男女萨满都有不同的称呼,男萨满称为孛额(boge)/孛(boo)、吉嘎仁/杰仁(jigarin/zairan),女萨满称为渥都干(idugan/udgan)、阿布吉雅(abjiy-a)(这些名称也标志着萨满初级阶段的完成,男萨满中的杰仁比孛更加高超娴熟)。术语中的性别差异也代表活动内容上的差异。广受尊敬的蒙古学者仁钦·永希耶布于1920年到1960年收集的蒙古萨满资料表明(该资料于海外出版),古代的男萨满会在打猎与战争中助人一臂之力,女萨满则负责照料营帐的火种,祭氏族火神, 为氏族成员祈求富裕康健,但这并不意味着女萨满不如男萨满法力高强。在大蒙古帝国前夕(13-14世纪),男女萨满的地位不相上下,在祖先神会中的角色也平分秋色。不论男女,只有法力强大的萨满(或女萨满)才能成为守护神。祖先神会中的各路神灵按照地位高低为序排列:

55位白神与44位黑神

地方神(氏族领袖的灵魂)

祖先的守护神(大萨满和女萨满的灵魂)

氏族的守护神(普通萨满和女萨满的灵魂)

(仁钦·永希耶布,1984a:19、20-21)

尽管女萨满处于男性氏族领袖灵魂之下,但男女萨满作为守护神的地位显然是一致的。我和蒙古人的普遍认识与仁钦的特别观点一样,同样区分出男萨满与女萨满两类。传说中的女萨满法力很强。

达尔哈特萨满崇拜的是阿日嘎恩海日罕(Agryn Hairhan),此山因达尔哈特西部氏族(Erhet Darhat)法力高强的女萨满而得名。阿日嘎恩海日罕(或称“巴格兰渥都干”)18世纪下半叶与其子女住在山里(普恩其格访谈), 现在是这座山的山神(翁衮)。阿日嘎恩海日罕与胡拉尔瓮贡(huular ongod)一起作法,据说是唯一一位在31个霍尔穆斯塔掌管“黑火神”(gal har tenger)和星火神(och har tenger)的神灵,具有对脏器施法的能力。有一则传说讲了她对这种能力的运用:她的儿子阿日勒岱·布日古德(Arildii Burged)是一个巫术萨满(jatga),和黑势力一起无恶不作。他之所以叫阿日勒岱·布日古德【1】,是因为有变身为鹰的本领,但这为他埋下了祸根——布日古德因偷马而被射伤,随即幻化为鹰, 从蒙古包顶洞飞跃而出,谁知一个汉族神仙将他从立于石上的群鹰中辨认了出来。追赶他的人一箭将他射落,母亲阿日嘎恩海日罕前去求情也于事无补,于都日格其王旗被杀。据说阿日嘎恩海日罕用法术搜取其子的心肝肾烹煮之,并令那些告发、处决他的人都吃下这些内脏。此后,都日格其王旗的人就被诅咒了。(玛日哈呼1990:4)

阿日嘎恩海日罕的女儿阿玛吉渥都干也是一位能对脏器施法的法力高超的女萨满,这点体现在讲述她早亡的传说里,从中也能看到萨满与喇嘛之间的较量:有位乞丐喇嘛来到阿玛吉渥都干的蒙古包,亮出了绝活:把舌头取下来放在手掌上,舌头还在动来动去。于是,阿玛吉渥都干剖开自己的小腹取出肠子给喇嘛看,喇嘛却将满满一把土撤进她的腹腔。她把肠子塞回肚子里,用头发缝上伤口后因肠子感染而死。(玛日哈呼,1990:5 )

我和巴彦乌列盖省的一位图瓦乌梁海女萨满(1990)和库苏古尔省的两位达尔哈特女萨满(1993)一起工作过一段时间,并参与了两场请神仪式(第三场中那德米德渥都干请神失败了)。此外,我还和一个住在库苏古尔省西北部查干乌拉山附近的查坦家庭谈论过萨满(1993),并与如扎克沁蒙古及哈萨克人等泛泛地探讨过萨满教问题。

寻找女萨满(以及寻找查坦人)的过程无异于一次探险。为了找到巴彦乌列盖省臣格勒苏木86岁的图瓦女萨满,我不得不渡过两条河,一黑一白。黑河水深至吉普车引擎,当地的蒙古司机想将车停在两块古老的石头旁边,这两块石头同样一黑一白,高高瘦瘦,刻有人面,是“河神”的栖身之所。这位女萨满的家离行政中心还有几英里,她提前几天就告知她的亲戚来接我,说一个外国女人会带一瓶外国酒前来拜访——我的确带了一瓶威士忌送给她做礼物。

在寻找达尔哈特女萨满巴拉吉尔渥都干的过程中,我翻过乌楞达瓦峰,山上有13座圆锥形敖包,形状像查坦人的帐篷一样。最大的敖包中摆放着一座佛教小塑像,每座敖包都装饰有马头骨、羊肩骨及种种来自民间信仰与萨满传统中的多种符号。我出发的那天是10月一个天晴气朗的日子,森林里遍布着棕、金、红等秋日的色彩。我们无路可循,常常迷路, 河面没有全部上冻,吉普车数次落入水中。巴拉吉尔的家在哈日麦河畔一处荒凉贫瘠、碎石遍地的斜坡下面,我们抵达时,大小两个牧民正在套一匹白马。司机刚开始把车停错了朝向, 只得重新又停了一次。那德米德渥都干正一边缝缝补补一边喝红树皮茶,好像并不太高兴见到我们。这位64岁的达尔哈特女萨满的父亲博恩奔杰仁和祖父珠恩博都是著名的萨满。在她的记忆中,祖父总是神情恐怖,人们都不敢看他的脸。尽管她说自己是“白萨满”【2】,不施诅咒之法,我却也不敢看她。

三位女萨满请神时都有各自不同的曲调(巴森扎布访谈),此外还有即兴的祷告、诵念、人声和根据需要神灵解决的特定问题而做出的动作。她们的歌曲至少有两类:用于请神的呼唤歌(duudlaga)和表达神灵言辞的代言歌(tamlaga)。其信仰实践包括出神状态,以及“伊利亚德理念型”式的神秘之旅, 同时也包括神灵的具身化或在半人神状态时与神灵会面【3】。此处的具身(embodiment)与附体(possession)不同,如巴拉吉尔渥都干在行走执仪(yavgan booloh)时并没有不受控制的附体状态,却边走边为神代言。图瓦女萨满也是如此,她请各路神灵来到屋内,介绍在场之人,并与神灵对谈。这些女萨满还做其他类型的仪式,如肩胛骨占卜、吹气驱邪等。

二、口弦、手杖与鼓

每位女萨满都出自萨满世家,记得自己部族的很多男女萨满。我认识的图瓦女萨满已是第九代传人,她自称是阿黛人(Adai Irged)的妻子【4】,其父为孛道尔吉才仁。以前图瓦有很多萨满,其中最重要的杰仁萨满被称为博尔查斯(Bolchas)。图瓦乌梁海人的萨满分三种, 分别是白神(tsagaan tenger,图瓦语为ag deer)、蓝神(图瓦语为gog deer)与黑神(图瓦语为hara deer)(普日布访谈)。和我一起工作的图瓦女萨满自称黑神。

尽管萨满有代际继承制的一面(参见班扎日布,1981:98),但女萨满也会由过世萨满或女萨满来指定。普日布的祖父是一位图瓦女萨满丈夫的兄弟,他给我讲了这一指定的过程。

有人要当萨满,凭一己之力是当不了的。萨满不由自己选择,要凭借他力。当一位萨满死去时,他的灵魂离开身体进入空气(aga),不会停留太久,必须马上物质化。问题在于, 灵魂要进入哪具躯体呢?必须骨头洁净(tsever yastai)才行,人品也要好,家世清白,本人与祖上不做坏事,如不杀生。灵魂进入身体时人会失去意识而跌倒,久病一场,很多人会不治而亡。这对于肉身而言有很大的影响,这位未来的萨满需要很多人的帮助。如果此人没死的话就会成为萨满。清洁纯净的骨头会随着血液一代一代流传下来,如果有人骨头净, 他的后代也会如此。

萨满仪式中的打击乐器是与神灵世界沟通的工具(尼达姆,1979:311-317),蒙古男女萨满的人声与器声非常丰富,有口弦、兽皮鼓(hets)和萨满杖(tayag)、缀在鼓、鼓杖和萨满服上的小金属响器(bolbogo)发出的声响,无伴奏歌唱和吹气声、吸气声、咕哝声、哈欠声、弹舌声等人声形式。萨满在这些声响之中召唤神灵,进入迷幻,旅途中骑乘见神, 传达神灵的旨意。

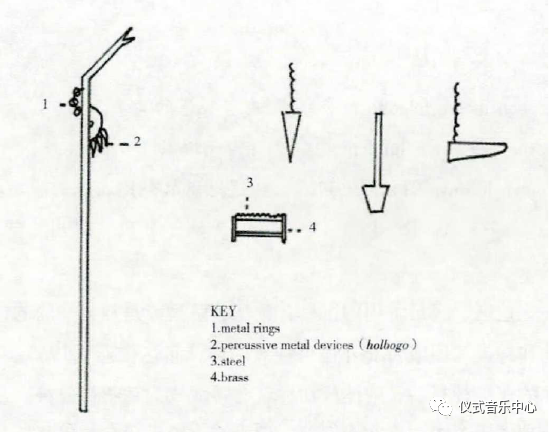

口弦是达尔哈特萨满刚入行时演奏的乐器(迪奥齐兹,1963:56),有三种演奏方式:节奏性的“直弹”(shuud tsohilt),象征着行路;“舌弹”(helnii tsohilt)以舌头来回颤动改变音高来模仿动物哭泣,与动物神交流;“神弹”(ongodyn tsohilt)模仿的是动物慢跑,在神灵离开萨满身体回家或是回到栖息的山河时弹奏(尼克松,1984:52)。达尔哈特女萨满那德米德还保留着她的口弦,平时放在一个木盒子里,做仪式时系在用来请神的短鞭上(图1)。

图1 达尔哈特女萨满的口弦

在一个达尔哈特萨满送给蒙古学者朝鲁的口弦盒子上,雕刻着一匹六腿马(朝鲁访谈)。确定某人被选中任萨满后,他(她)需要一个马头杖(morin tolgoitoi tayag)或是双叉杖,上面装饰着金属锥,系着像挂在敬神马身上的那种彩带(seter),执仪时以鼓槌敲击。达尔哈特萨满有头饰无披风(迪奥齐兹,1963:56-59),高等级者身穿裙装击鼓行仪。传统的图瓦萨满的首件必需品也是手杖(dajaq),在其能力增长后,进入迷幻时还要有鼓(dungur)与鼓槌(orba)(魏因施坦因,1996:128)。

朝鲁和甘陶格套呼曾解释过布里亚特萨满的乐器、音乐和舞蹈的选择与不同神灵(翁衮) 之间的关系:杖和鼓用来请黑神(haryn duudlaga),口弦用来请白神,有些请神会将翁衮请进自己的手杖(布里亚特语称hor’bo)或铃铛。据他们说,有位布里亚特萨满是先用杖再用鼓。手杖上缀有铃铛和金属响器(holbogo),晃动时会发出声响(图2)。男女萨满请神时,先一边前后摇晃手杖一边歌唱,感觉到神灵靠近时便吹气发出风声,接着边旋转跳跃边击鼓,请来的神不止一位。布里亚特萨满有一个习惯,每提高一个等级都要在头饰上增加一个角。有一张1977年拍摄的布里亚特萨满照片,其中的头饰有八个角,表明这位萨满已经达到了八级。在九级之后,萨满会获得杰仁头衔。

查坦人的萨满用具不会传给下一代。在我来到库苏古尔省的前两年,有位法力高强的杰仁刚刚去世,选择了住在泰加森林的一位年轻人继任。他的仪式工具由其他人为他备好,而其中有些材料不易寻找,他们便问我们是否能在乌兰巴托帮忙找找。查坦萨满会考虑工具的便携性,鼓是必备的,用于室内仪式或一些特殊场合,比如新年期间。如要外出则会带上口弦,放在蒙古袍前襟里(桑吉姆访谈)。

图2 布里亚特萨满杖与法器/响器(乌兰巴托,1993)

1.金属环 2.金属响器 3.铁制 4.铜制

仪式中的手杖可以扫除通往下界的障碍,过河为船,登山为梯(朝鲁、甘陶格套呼访谈)。达尔哈特和布里亚特的手杖饰以马头,载着萨满通往神灵世界。有人曾认为, 马头琴一度被看作与萨满有关的有生命的乐器(艾姆舍依默,1943:85)。

马头琴的调音轴是马耳朵(chih)这种说法也佐证了这一观点。此外,虽然没有马头,达尔哈特女萨满那德米德把自己的请神鞭也视为乐器(huur)。摆放着马头骨的敖包是萨满活动的集中地,后来成为佛教仪式场所。巴尔虎蒙古人萨日布回忆起他小时候的巴尔虎人和嘻尔喀人都会把琴涂成绿色,代表守护神、众神之首达木丁【5】(Damdin Burhany Terguun)。一首巴尔虎的胡尔赞歌这样唱道:

Nogoon moryn tolgoitoi,

有了绿色的马头,

Noyon gegeenees lundentei【6】,

有了神圣化身的保佑,

Nomyn hurmyg【7】 bayasgagch。

(这把胡尔会)在知识的庆典中喜悦。

(引自萨日布访谈)

鼓是中亚地区萨满最常用的工具,象征着萨满或是神灵坐骑的鞍。萨满除了上天入地和神灵沟通或协商外还可神灵附体,布达拉斯(1955:74)认为,萨满会让他的守护神复活,附体成功后就会转而成为动物祖先神。

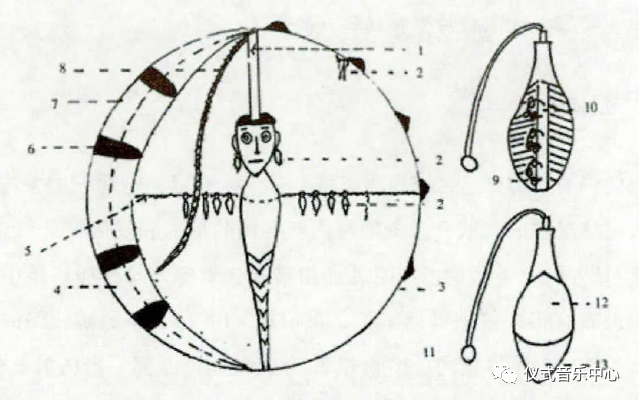

蒙古萨满鼓为单头,蒙在木框上,框内有木把手。乌兰巴托博物馆藏有两面这样的鼓, 其中一面鼓原属东杭盖苏木的萨满巴达拉嘎日布,其把手是两个交叉的木棒。另外有一股拧线拴在鼓背两侧,上面吊着一排小型刀剑状响器,据说可以直接进入某人的身体杀死恶鬼。

另一面鼓的主人是图瓦女萨满雅曼,她曾与父母搬到今那仁宝力高区与巴亚特人混居。这面鼓的把手是一根木棍,代表萨满的祖先神(翁衮)(图3)。把手之下雕刻的人物形象头胸部为粉色,头冠为黑,眼睛与额头为鲜红色,下着红蓝相间的萨满服。绞线“臂”上挂着八个响器,还有一些挂在鼓框上,摇摇晃晃地看上去像是翁衮的耳环。九块踝骨的长度刚好匹配18毫米深的鼓框,鹿皮覆盖在踝骨上面。这两面鼓的鼓槌很相似:鼓槌一面的金属响器连在脊椎状的金属条上,整体呈叶形;另一面一部分是单层皮,另一部分是双层皮。萨满服也有很多响器,如缝在衣服上的铃铛与小“武器”。

图3 图瓦萨满鼓背面, 有垂直的木把手和祖先神(翁衮)形象,鼓槌带有响器(乌兰巴托博物馆,1990 )

1.垂直木把手 2.金属响器 3.木边框 4.单面鹿皮鼓面 5.绞线“臂” 6.踩骨 7.缝线 8.编成辫的皮革 9.金属环 10.金属脊 11.镜子12.兽皮(单层)13.兽皮(双层)

查坦萨满鼓的鼓框和把手须为遭受过闪电击的松木(尼克松,1984:422),鼓里动物神的属性取决于制鼓的是哪种动物皮。有些蒙古部族的萨满鼓被称为“黑鹿”(海西希,1944:47),而达尔哈特人把鼓视为坐骑,可从鼓的部件,如马毛、驯鹿筋、代表血管的红色棉线和踝骨等看出门道来。同时,各个部件还有不同名称——“耳朵”、“心”(铃铛)、“背骨”、“献祭丝带”、“笼头”、“缰绳”等(迪奥齐兹,1963:62)。在正式举行萨满仪式前,要有特殊的仪式来“激活”萨满鼓。伊利亚德(1989:170)提到,阿尔泰萨满会将啤酒洒在鼓框和鼓皮上使其复活,并能够开口讲述自己的历史。朝鲁收藏的一面布里亚特鼓上还饰有月亮和乌鸦(keree)。

三、整体语境

萨满的语境因历史、区域和部族而不同。对于12、13世纪的蒙古人来说,这些让人灵感迸发的实践,深刻地与内亚各国的形成和发展彼此缠绕在一起(汉弗瑞,1994b)。北极的海洋哺乳动物猎手、驯鹿人与泰加森林中的猎人、渔民的萨满教有很大差别(斯卡拉、霍帕尔,1992),草原游牧民同样如此,而萨满教的地位也不尽相同。20世纪20年代的满洲北部,当乌尔干奇·奥农还是小孩的时候,萨满教在达斡尔人中影响甚微,仅如家庭医生一样的角色(汉弗瑞、奥农,1996:49)。相反,査坦人则认为萨满身兼医生、老师、顾问、管理者、演员数职。那德米德渥都干说,一旦有什么问题发生,她会与神灵沟通,找出原因, 神灵指导她如何行动来化解危机,如扔掉某些衣物、改换蒙古包的朝向、献祭敬神等,她再把这些建议传达给主家。这是一种互惠式的关系:她得为神回馈点什么。那德米德把自己的角色比作为绿度母、白度母诵经而得到菩萨开示的喇嘛。她本人主要的沟通对象是水神和天神, 这种与神之间的沟通会影响现世日常,与佛教神的作用形成互补。那德米德说,如果有人去世,最好去找喇嘛,因为萨满的神灵在人死后就失效了。她只能做比较简单的事情, 比如用上香的方式与神沟通、商讨日常等,与重要的神灵的交流还要依靠佛经。像她一样处理日常事务的女萨满只能在很近的距离范围内起作用,有的萨满能走得更远些。所有的高山大林都有其自己的地方神(ezen)。所有地方皆有“地主”。

萨满通常都待在自己家里等着人们上门拜访。查坦人的习俗是拜访者在问候致意、随意聊聊之后献哈达(tsagaan gar sungah),哈达上放一些现金,再道出请教的问题。如果是有人生病或遇到难题,萨满会在只有独自一人的情况下作法。新年等时节人们想一卜吉凶时, 萨满的表演就像是开音乐会似的,又唱又跳,取悦众人,观众的反应则像是看到了著名的流行歌星一样。查坦的萨满表演一月一次,表演之前会提前预告,届时所有人在完成一天工作后聚集在帐篷(urts)里观看表演,结束后还会评头论足。不过,在演出过程中,观众都会毕恭毕敬,萨满也会提出对人们的建议。如果有不止一位萨满,则绝不会同日表演,一定要间隔几日。

四、萨满表演

(一)召唤自然神和祖先神

与图瓦女萨满住在同一个定居点的60岁的玛格斯尔对我说,女萨满的翁衮告诉她,我在来见她的旅途上历经艰险。她说,萨满的翁衮无论是鬼还是守护神,均有多种类型。守护神有的年老,有的年轻,有的是阿尔泰山神,有的是土地神。每个萨满都有自己的翁衮,每个翁衮都有不同的召唤方式。萨满请神、神至,普通人是看不到的,只能听萨满自己说神来了没有,或是马上就来。有的翁衮非常残忍。萨满说翁衮有很多种,不过我们都看不到。一般状态下的萨满知道得并不比其他人多,不过神附体之后就不同了。翁衮来的时候,萨满就像算命师傅一样。(玛格斯尔访谈)

“翁衮”既指祖先神,也指这些神灵的化身。永希耶布(1984:25-26)说,翁衮由萨满制作或由铁匠在萨满的监制下制作,代表祖先神、部落长,以及在第二次葬礼后获得不坏之身的大小萨满。翁衮有毛毡、木制、铜、陶等材质,或是绘在棉布、丝绸以及由白马或黑马头顶鬚毛制成的苏力德上。汉弗瑞(1971:341)讲到,布里亚特蒙古人认为翁衮是神的意志的具体展现,以三个维度存在:反映人类的身心症状、以绘画或是实物为物质实体、以一种特定的元语言为表述。翁衮以自我变形或是由萨满主导翁衮变形为决定性特征,从以上的某一种状态转变为另一种状态。此外,汉弗瑞还认为,翁衮还能在萨满的迷幻状态下把想法托给某人,接着再由萨满将其转变为物质实体。相反,达幹尔萨满掌控的是复合型(complex spirit)的翁衮尔神(onggor)。(汉弗瑞、奥农,1996:185)

据查坦牧民桑吉姆(访谈)说,每个査坦家庭都有自己的家传翁衮,有鸟、兽或人形翁衮或是动物身体的某部分,如熊甲或鸟的羽毛。他们家的翁衮是一只鸟,所以他们对鸟很尊重,不会杀鸟,并把这个鸟形翁衮挂在蒙古包西侧尊贵的西北方位的一根特殊的房梁上。 在我所参加的图瓦请神仪式上,女萨满虽同意请神,但由于在场者并无人生病的关系, 因此请到神是很不容易的。达尔哈特女萨满那德米德也认为请神很难。首先要确保神不会生气, 如果神来的时候心情不好或者无缘无故被请来, 他们会杀死萨满或令萨满发疯。同样, 巴拉吉尔不愿为我表演完整的萨满仪式,原因就在于并没有人生病需要请神。那位图瓦女萨满害怕无缘无故将神请来会惹神生气,所以只答应为我表演一部分。请神时,她首先要征得神的同意,并献上食物——以食物来敬献几乎所有的守护神或祖先神(erens【8】)是图瓦人的传统,不过方式各异,有些神要用洒祭专用的九孔勺洒茶或奶,有些神需奉以用植物熏过的黄油和动物油等(魏因施坦因,1978:459)。这位女萨满烧松枝、饮酒后,来到室外请神, 神之将至时开出条件:蒙古包南边的神要香烟,东边的神则要不放盐的茶。西边的神提出要百里香(ganga【9】)时,女萨满用松枝来取代,遭到了神对她准备不当的斥责。她与门东边的神交谈了一会儿,后来她说这是一只敬神用的黄马(setert sharga mor’)。第四位动物神位于门西边。

尽管我一直以为自己在仪式中只是一个观察者而非表演者,但我实际上已经被卷入仪式过程当中了。我被要求为神献食物、香烟,一旦神来了,我以及其他在场者都会被女萨满用手杖在毎个人的脑袋上画一个圈,发出像猪哼般的声音,正式介绍给神。接着,神通过萨满和我说话,不让我把这次会面录下来。我偷偷地让录音机继续工作,我在现场的无所适从都被录音机记录了下来。在神出现的整个过程里,都伴随着一阵不知从哪发出的听不真切的哭诉声。

当女萨满想送神时,由于请神的理由不充分,所以门西边的神不愿离开。他们之间发生了一场激烈的打斗,女萨满的手杖成为击打神的武器。她此时并未进入完全的意识游离或迷幻状态,因为现场并没有谁真的生病,而且还有局外人、录音设备与照相机在场。

达尔哈特萨满在请神仪式开始时召唤的是驯鹿神,其所创造的仪式场域中惯用数字十三(参见楚日查巴特尔,1992)。请神仪式在呼唤天地之界保佑的声音中开始了:

Doroos arvan gurvan,

愿十三个黄金大地,

Altan delhiin’orshooh;

在下方保佑;

Deerees guchin gurvan hurmast,

愿三十三个霍尔穆斯塔世界,

Delhiin’orshooh, boltugai,

从上界守护。

Shoog, Shoog, Shoog。

舒格,舒格,舒格。

(车力哈扎布访谈)

之后开始请神(duudlaga),共有20-30位神灵接受了拜见。(朵拉玛,1992)

巴拉吉尔渥都干作法时会用红、白、黑胡拉尔【10】(huular)。翁衮呼拉尔源自突厥人,是达尔哈特萨满体系里威力最大的翁衮(朵拉玛,1996)。与土地神(savdag)交流时巴拉吉尔用的是黑胡拉尔,当与天神腾格里沟通时则用红胡拉尔。土地神住在水土丰饶的地下。黑胡拉尔只用在本地出现大灾大病的时节。她还说,神灵存在于她的身体与她的房屋,为了维持神灵与她的关系,须遵守一些禁忌:衣衫保持整洁,不穿戴别人的衣帽;她不能吃被狼咬死的猎物,也不能吃被发现时已经死掉的动物。神灵许诺守护她,让她永远不愁吃穿,还令她通晓过去, 预知未来:神灵们十年前就曾告诉她国家会有大的变革了。神灵因为她去拜访别人而觉得受到了冒犯,所以她现在都在家等别人来拜访。她把达尔哈特萨满和乌梁海萨满区别开来,说有的乌梁海萨满会施巫术(jatga)。她还说,是诸位神灵控制着她,她对神灵并没有控制权。不过她也坦陈,神会做任何她想要做的事情,如果有人对她不恭,神会替她回敬此人。她并不想这样,但只要她脑子里一想,事情就会发生。她警告我说:“你们要小心,不要冒犯我啊!”

那德米德请神时会唱请神歌,既是娱神,也是对神的邀约,还得请上百次,神才会从蒙古包天窗飘人。她对不同神到来时的不同形态看得一清二楚,有时是鸟兽,如熊或猫头鹰, 有时是小人儿(恩和图雅访谈)。而她自己感到肉身还在屋内,精神却离开大地飘浮在半空。当她弹起口弦时,她能够肯定神灵们都在聆听。那德米德用她的鞭子(同时也是乐器)来召唤黑天神(图4),用鞭子上的什么响器是依据神灵的不同而定的,如果召唤的是黑天神,就要摇响九铃(honhnuur),不然无法请神。这条萨满鞭上还有其他形状的响器,如刀形(hutga)、铁钩(gilber)及一个箭头。她的萨满服上也是如此。这条鞭有十三条五色穗, 三黄、三白、三蓝、三绿、一花色(tsoohor),还系着一条松鼠尾,镶着一个熊甲、一条棉布蛇和十二条可以滚动的璎珞束(manzag)。“13”是一个特别的数字, 是请黑天神时用的,如果是请长生天(deed tenger),要使用其他的奇数;用来请天神的歌也与请水神的不同, 所以要慎重对待神灵与歌之间的关系。那德米德说,她只施白法术,施法对象是黑神以及人间男女。

(二)吹气与肩胛骨占卜术

萨满执仪时会依据行仪目的来运用各种技巧。达尔哈特萨满用吹气来驱邪、请神,用肩胛骨占卜来预测运势、化解灾祸,并用音乐、舞蹈、歌和其他人声形式召唤神灵,无论目的是正(如治病)还是邪。所有技巧都可运用在一场请神仪式当中。由于我没病没灾却要求图瓦女萨满请神不太好,所以我跟她说我左半身不舒服(因为我坐的自制吉普车没有悬挂)。她先占卜一番,又为我做“行走执仪”(yavgan booloh)。这两个仪式都包括了吹气(吹气时会用到舌头,介于吐口水和吹气之间的一种动作)和各种人声。巴拉吉尔说吹气是她年轻学艺时学到的技术。

图4 达尔哈特女萨满的鞭子

为了肩胛骨占卜,巴拉吉尔渥都干需要羊主人亲手杀掉的羊的肩胛骨。占卜之前她告诉我说,通过解读肩胛骨可知晓一切,所以若有什么事不想曝光就不要占卜了。我坚持要做。于是,她依次将骨头浸入茶水、清水,并点起松枝祭火神母。巴拉吉尔要我拿出点实际的东西献神。我的现金不多,所以就把我的银戒指给了她,她却没有要,而是只拿了几块钱,放在骨头上,让我对其吹气。她左手拿着一串木质念珠(erihe),将松枝塞在纸币下,一边时不时冲骨头吹气一边问我的名字、属相、有几个孩子等。接着加上几截松枝,来回翻两三次, 每次都朝松枝吹气,集中精力(图5),随后她将肩胛骨放入火堆,把松枝放在钱币上,拿到嘴边,凝神,吹气,再把松枝放进火里。如此反复三次后,她把钱放到装松枝的口袋,打了一个大哈欠,关上了炉子。骨头在炉里烧了大约10分钟后被拿了出来,待其冷却后再吹气三次,仔细加以审视同时捻动念珠。然后她来到门外,面向东南,望着远方,与神灵对话;之后,巴拉尔回到屋内对我说,她预测到我家有女性会生大病,可能是我本人。要想化解此难,我得把一位男性死后留下的某个又大又软的物件挪个位置, 放在家里的北面或是卖掉。但无论如何,我们家的朝向都不吉,所以我得经常离开家往东北方向走才行。我安慰自己说, 她此前说过,占卜预言只能说明当年的问题,并不长远,却没注意到她走到屋子另一边,出奇不意地开始作法。我赶紧抓起摄像机,希望不要惊扰了神灵,妨碍仪式。(帕格、卡恩, 1998)

图5 占卜中的巴拉吉尔渥都干

(三)行走执仪

“行走执仪”能够确认症结所在并找到我所能及的化解方式。仪式本身并没有治好我, 只是赋予某件物品治愈能力。在行走的过程中,神灵会通过进入半游离状态的巴拉吉尔发言。她后来解释说,神在她身体里的时候她是不能上天入地的。巴拉吉尔以不同的物品来标志仪式的开始与结束(参见斯通,1982),开始的时候会往她的帽子里放一条蓝哈达,拖在后背上,又拿出一根装饰着蓝、红、白布条的短手杖,挂于右手中指;左手拿一张白纸,上放一盒火柴,用一根棉线和一个装着松枝和糖块的小纸包系在一起,还放着一条蓝色哈达。表演时,她发出各种各样的声音(口哨、吹气、擤鼻子、唱歌)和动作(一边走一边为仅她自己可见的神灵们舞动胳膊)。接着,她面向北墙跪下,开始用低沉安静的声音唱歌,歌曲短小, 音区不高,音域也不宽。唱的同时交替把双手凑近嘴边,手杖甩开之际顺时针转了一个圈, 接着胳膊持续交替。她的大女儿一直在她身边看着。在开始演唱一支长达二十四段的歌之前, 巴拉吉尔念了一长串 “ huh,huh,huh,oh—”,以一句下行的旋律的“oh!”结束。这是对她的动物守护神的邀请或是模仿。这期间,她仍不断举着手杖交替放到嘴边并顺时针画圈,后又朝纸包吹三次嗅两次(这是蒙古人亲吻的方式)。在吹出一声呈下行的轻柔的口哨后,她拿出糖,转动并冲其吹气两次后放回,再次吹气。一个吻和一个下行口哨后,她朝纸包里面吹气两次,外面吹气一次。她小心审视着纸包里的东西并将其拿出,用鼻子揉搓一番, 吹气,用嘴唇再次揉搓后放回。在把打开的纸包放到嘴边和鼻子前的同时,她又依次发出下行哨音、猪叫似的喉音和“ ho,ho,ho”的笑声,接着又是一阵喉音。她发出轻声惊叫, 当翁衮附身时突然念出了“Ho Hawa,Ho Hawa,Ho Hawa,wee eh!”【11】与此同时,她的左右手分别持手杖画圈,后拿至嘴边咕唆着“uh,uh,uh;eh,eh,eh,rrrrrrh(弹舌音)uh,huh”。

忽然之间,主歌的歌声响起。其歌词无法记录,是一系列萨满特殊词汇的组合,并非日常用语或达尔哈特方言;其旋律不似之前唱的开场歌,音域很宽。在唱前两段(每段四行) 时,她双膝跪地,像前面那样舞动着双臂,在段落间发出弹舌音。第三段时起身后更快速地交替双臂,180度地摆动身体,圈定了蒙古包东侧的整个空间,不断碰击着从房梁下悬吊下来的带有各种符号和藏传佛经的布条。第五段时,她朝天窗方向轻弹手杖,看上去是在和神灵交流。短暂停顿后,她卷起舌头咕哝着,朝纸包吹气,又对着手杖的丝带咕哝一番,一边拿着手杖画圈一边发出一声下行哨音。

歌声越来越有力了。尽管我的眼睛始终藏在录像机后面,但也开始逐渐投入整个情景中。巴拉吉尔有意地晃动身体,双臂动作持续交替,朝我的录音机弹手杖,引我入境。后面的两段歌声中不时掺杂着吹气和用力弹手杖的声音,手杖从她的左肩上一直晃动到右肩,然后又紧接着唱下面两段。

猛然间,她再次跪倒,冲着摄像机后的我唱歌。随着她身体的摇晃和不断向前俯身,我越来越多地感受到被卷入她的表演当中,真正意义上参与其中,并受其影响。后来的表演中我注意到,巴拉吉尔的女婿在后面恶狠狠地盯着我;孩子们拥在摄像机前听巴拉吉尔说了些什么,也用审视的眼光打量着机器和我,而我当时都沉浸在表演中,并没有注意到以上这些。当她用蓝布条摩擦脸,朝其吹气、翻转,并覆盖在口鼻处时,她的丈夫开始翻译她说的话, 但被她打断了。接下来的两段歌曲是对着我的翻译、向导、同事兼朋友策仁皮勒唱的。

表演逐渐平息了下来。巴拉吉尔的歌交替对着我和策仁皮勒演唱,段落间隙仍不忘吹气和咕哝,只是节奏越来越慢,预示着仪式已近尾声。最后两段歌比之前的都要长:倒数第二段增加了15行唱词,最后一段多了2行。最后,她停止了歌唱,神情疲惫而又茫然。她朝纸包和松枝包分别吹气,之后缓缓地吐出一口气,筋疲力尽地脱下帽子,把哈达从帽圈上取下来。在她丈夫解释仪式中说的话时,她又开始生气地纠正他的翻译。

若想治好我的病, 在仪式之后我得以下列方式使用仪式中的物品:摩挲糖块,将神和萨满的法力传递于其上,敷于患处后弃之;将她打结的布条挂在胸前,直至磨损或自行坏掉;敲打盒中的每一根火柴,并逐一在我头顶以顺时针方向绕三圈。这一过程与女萨满用歌来整饬我身体里的混乱无序(就像库娜萨满对着在劳动中受伤的一位沉默又被动的妇女唱歌一样,列维·斯特劳斯,1963)不同;它需要神、萨满和病人三者互相对话并作用在我身上。

尽管女萨满只通过行走来执仪而不是进入完全的迷幻状态,但神灵仍会进入她的身体, 通过歌声传递信息。所以,巴拉吉尔从执仪中清醒过来后会显得有些茫然无措,但她到底多大程度上被附体很难说清。显然,巴拉吉尔在行走时并没失去意识,她在表演结束后清楚地记得神说的话,还精神抖擞地与丈夫争辩翻译问题。神也确实进入了她的身体,并通过她来发言。尽管我拜访的图瓦和达尔哈特女萨满是主动请神而非突然被神附体,她们仍努力试图控制神,还担心因控制失败而丧命。此外,女萨满也不会意识丧失到无法歌唱和敲打响器的程度,而非洲的附体巫师就不同了,要由未附体的人奏乐(鲁热,1985)。

(四)骑乘执仪

深度的意识游离状态,被伊利亚德(1989)和列维·斯特劳斯(1971)称为迷幻(trance) 或出神(ecstasy),体现出西方人把萨满教妖魔化或传奇化的传统。在达尔哈特萨满体系里, 深度迷幻被称为 “骑乘执仪”(unaatai booloh)。女萨满用身体动作展现她通往神灵世界的旅途,包括她的坐骑,如快马或飞鸟的动作,以及她路上遇到的动物形神灵,如熊或猫头鹰的动作。旧蒙古时代,这样的仪式要么是在全体族群成员面前公开表演,要么就是在主家的请求下私下进行。如果要公开执仪,会提前很早宣布消息。图瓦女萨满和我说,她是普通人与上界(图瓦语deert)之间的信使,鼓中的动物需要经历一番旅途才能治病:

我与天上的任何事都打过交道。比如,一个小孩死了,父母会来求助萨满。一个神从天而降带走了小孩的性命,萨满必须见到这个神,把孩子的情况说给神听,尝试劝说神不要带走孩子。萨满会说:“你不必带走他的性命”,并诉说为什么父母想要留住这个孩子。萨满用自己的表演与神沟通,挽救孩子,去到上天、高山河湖、山中的石头等地……我的鼓里有许多动物,它们的形象刻在手柄上。(图瓦萨满访谈)

她指了指蒙古包的四个角,补充道:“我需要很多助手,要打败‘阿兹阿’(aza)需要耗费很多力气。我的动物神会帮助我。”【12】她还说,她的鼓像一辆吉普车一样,有了它,神灵可以比任何飞机都飞得高。她自己不飞,但可以感知到;她看不见它们,它们也不会说话。

(五)哈萨克萨满

尽管巴彦乌列盖省的哈萨克人是穆斯林,但他们也有萨满(baksy)行路到神灵世界来治病,以所谓“老人杖”(asa tayak)或库布孜(qobuz)、冬不拉伴奏。哈萨克萨满还会一些类似魔术的技能,托泰说他(访谈)曾见过他的一位远亲把一把刀扔进火里,变成红色后拿出来插进自己的身体。还有的萨满可以用舌头碰烫红的刀尖。

五、英雄史诗中的意识形态

由于人们认为史诗表演者拥有像萨满一样的法力,所以史诗中包含萨满意识形态是很正常的,史诗英雄被刻画为驰骋在萨满世界中的法师。

(一) 萨满式的史诗英雄:格萨尔王

在西藏的《格萨尔王》里,格萨尔是萨满教和佛教的双重英雄。萨满信仰及其实践孕育出了格萨尔史诗的大量文本,多个章节都以尊重的语气提到西藏本土宗教——苯教教主敦巴仙拉普(大卫·尼尔、云登喇嘛,1934:10)。格萨尔曾被比作一个爱耍伎俩的萨满,行事狡猾,为人狡诈,却总是因为有更冠冕堂皇的理由而变得正当(塞穆尔,1993:564)。另外,史诗中的世界观也是萨满式的,社会权力和人类灵魂之间必须维持平衡。西藏的史诗艺人与萨满有很多共同点,他们表演时会进入迷幻状态,戴着特别的帽子,用竹棒,还声称被“史诗神” 附体(斯坦,1959:335)。

在蒙古版本中,格萨尔也被刻画为一个“双料王”。不同的是,他是被其父亲天界诸神之首霍尔穆斯塔派到人间的,目的是打击恶魔而非对抗佛教。格萨尔从神会中的水神(naga) 化身为人,在35位英雄【13】的协助下打败诸魔。为寻求和平与幸福,他运用法术,幻化为有生命体和无生命体的各种形式——金翅鸟、喇嘛、树、石头等(夏嘉思特,1977:300)。其宇宙观虽融合了多种信仰,但诸天神与格萨尔变身的概念源自萨满教。蒙古人把格萨尔视为蒙古民间信仰中的神骑士,是武士和游牧民的守护神,能给狩猎带来好运气。内蒙古的格萨尔史诗还能给牛治病(海西希,1970:101)。大量蒙古信徒都会提到史诗中的格萨尔及其英勇的助手、360位先锋武士和史诗中发生的事件。20世纪50年代,库苏古尔省的萨满仪式中也会请格萨尔,老人们会借格萨尔之力占卜(仁钦·永希耶布,1975:195)。鄂和如图——巴尔虎(Ekhirit-Bula-gat)布里亚特人的格萨尔史诗以黄昏时分的一场战役开始,对战双方是两个阵营的天神,给人间带来了灾难,不得不由格萨尔来收拾残局。这场战役同时也是第一位萨满诞生的起源神话(哈马雍,1990:202)。

(二)身外之魂:布玛·额尔德尼

其他西蒙古部族的史诗同样融合了萨满信仰。萨满教中对于灵魂多样性的解释之一,是认为一个人的多个灵魂在身体之外【14】,灵魂会在人睡觉时离开身体,四处游荡或是择地而栖。这样的游荡特别危险,因为灵魂会被吃掉或破坏,人因此变得虚弱、生病甚至死亡。要想治好, 萨满的一个灵魂需要在迷幻状态下离开身体,翻天覆地来找寻病人逃脱的灵魂,与抓住灵魂或者被灵魂冒犯的神交涉,将魂带回人间。

巴亚特蒙古人都代(访谈) 在史诗《布玛·额尔德尼》(Bum Erdeni)中讲述了这位英雄如何通过寻找游荡在外的灵魂来杀死称霸乡里、杀其双亲的慧呼和哲布。布玛·额尔德尼与朋友哈其尔哈日询问额尔德尼的马匹慧呼和哲布的灵魂在哪里,马回答说:“浩仁(Horon) 的黄海上有五棵金杨,树里有五只黑虫。杀掉虫子就能打败慧呼和哲布,如若不然,你强壮的骨头会被风干,黑色的血会流进沙里。”在都代的演述中,两位英雄来到此处,用长矛砍倒杨树,放火烧虫,谁料虫子变成了铜身,欲逃。布玛·额尔德尼与哈其尔哈日招来铁雨杀死铜虫,找到哲布,刺其胸膛三次、心脏三次、腹部三次。哲布想请日月之女和地神水母相助,但未获成功。因其游魂被毁,哲布被轻易击败了。都代对于目前出版的史诗版本中的错误颇感焦虑,她认为把布玛·额尔德尼和哈其尔哈日当成盟友是错误的,会引来直接的负面结果。

灵魂多样性的另一个方面,体现在游魂或者是人的生命不止有一个,而是多个。西藏的格萨尔史诗英雄们为了打败北国之王而攫取了玛格雅乐普日玛(藏语:rma rgyal spom ra)的珍宝时,敌人“放出黑风,遮蔽了天空,像排水孔一样倾泻在营帐内,打翻了庙里的三把神弓,弓里藏着一个人的三个灵魂”( 大卫·尼尔、云登喇嘛,1934:135-136)。

(三)阿尔泰乌梁海史诗中的萨满世界

比起卫拉特史诗,阿尔泰乌梁海史诗展现出更多明显的萨满教痕迹。它们长大而古老, 在故事开始时讲述着天地起源和人类的诞生。虽然故事名义上发生在阿尔泰山和杭盖山,但其世界的构造仍是萨满式的:被水填满的下界(lus)、人间(gazar)、上界(tenger)。朝鲁认为,阿尔泰乌梁海史诗的名字也是对三界的象征。例如,野猪(bodon)代表着下界, 因为死者的灵魂会进入野猪的脑袋,而野猪常常会把脑袋放进水里。野猪的形象出现在很多史诗名中,如《草原上的黑宝坦/野猪》(Talyn Har Boden)、《神圣的红宝坦/野猪》(Ezen Ulaan Bodon)。“查干额布根”(白色老人)的形象出现在两部史诗名中,分别为《巴音查干额布根》(Bayan Tsagaan Ovgon)与《阿日格勒查干额布根》(Argil Tsagaan Ovgon),据朝鲁的说法,是对人类的象征【15】。英雄们虽然以人形出现,但他们通常由上天指派,代表着天神之意。阿尔泰乌梁海史诗中有来自萨满三界的各个形象,各自以不同的方式交流着。三界之间有时会以一架金梯相连,不过彼此之间的沟通仍要另辟蹊径:人得通过蛇与下界联络(朝鲁访谈) 。

六、萨满与佛教的边界

萨满执仪者在术语使用方面对萨满教与佛教的区分并不严格。白萨满与女萨满接受了新的“黄教”(Sharyn shashin),即佛教,成为“黄萨满”(仁钦·永希耶布,1984a:23-24)。达尔哈特人的记忆中,蒙古国北部的库苏古尔省曾经有过黄萨满和黑萨满(包括女萨满)。我在库苏古尔一起工作过的那德米德和巴拉吉尔是没有受到佛教影响的黑萨满。旧蒙古时代,布里亚特边境的查干——乌日地区的达彦德日和·希日布林·库伦寺有黄萨满,据当地达尔哈特人说,黄萨满可沟通鸦嘛纳嘎神(Yamandag)(巴森扎布访谈),而该寺的寺名就表明了萨满教的内涵。达彦德日和(Dayan Derhe)是喀尔喀和布里亚特蒙古人萨满教诸神中的重要角色之一,是萨满教始创之初的推动者(茹科夫斯卡亚,1991:97)。另外,德日和河深处的一处矗立着石头山峰的荒芜山坡上,有一个德日和山洞,是达彦德日和出没的地方,也是为向他致敬而举行请神仪式之所。20世纪20年代仍保存着的一座石像被认为是他的化身,同时也是史诗中关于达彦德日和的母题(加尔达诺娃、茹科夫斯卡亚、奥奇洛娃,1984:1-3)。

除了达尔哈特的黄萨满和黑萨满,人们还瞀告我说,还有第三种施法作恶的加特嘎萨满(jatga)【16】。据说,有一个老萨满曾凭借下面的咒语掳走一位年轻的妻子:

Ochihgui ochihgui geed baibal,

你还说“不走,不走”,

Ongodyn hucheer avna。

我会借翁衮之力带走你。

Michin jiltei chi,

不管是属猴,

Honin jiltei chi,

还是属羊,

Hovsyn de irsen。

都是凭借神力而来。

(巴森扎布访谈,格日勒图汉译)

萨满与喇嘛之间的相近之处,还表现在同一个家庭的成员既可以做萨满,也可以当喇嘛。巴拉吉尔的父亲就是喇嘛,她的哥哥查德盖是萨满。佛教神找到了在民间信仰中的存在方式, 萨满信徒和喇嘛祭祀的敖包是当地神灵的栖身之处。蒙古国佛教实践的情形,也是研究萨满及蒙古精神信仰非常重要的一个方面。

注释:

[1]“矫健的鹰”之意。——译注

[2]参见仁钦·永希耶布对蒙古萨满白、黑、黄的三分法(1984a:19-24)。

[3]沿用蒙古人的说法,我用“行仪”(booloh)这一动词描写女萨满在仪式中出现的半人神或人神状态。

[4]她所列出的图瓦氏族包括Monchogo,Tsgaan Soyon,Har Soyon,Trged,Hotsot,Jagdava,Shongor Irged,每个氏族都分为九支,她属于阿黛人一支。我们需要进一步的研究来确认他们是否像西伯利亚萨满迎娶赐猎神的女儿或姐妹的仪式性婚姻那样,也属于同一氏族内部的亲属婚。如果是如此,那么她就是Adai Irged氏族(可能是氏族神)的妻子。

[5]达木丁是哈彦哈日氏(Hayanhiraa)或朝卓氏(Choijoo)。

[6]这是一个旧词,指命令或是预言。

[7]Nomyn hurmyg是一个固定说法,字面意思是知识的婚礼, 翻译过来是“知识的庆典”。

[8]“翁衮”的图瓦语。

[9]据她说是像红草一样的植物。

[10]朵拉玛提供了在某次私人谈话中出现的信息:胡拉尔翁衮在萨满术语体系中被叫作“Hulernuud”。“胡拉尔(Huular)”是一个以天鹅为图腾的早期氏族的名字,在突厥语中,其后缀“lar”或“nar”接在“Huu”或“Hun”(鸟)之后。巴德玛哈坦(1965:72;依文,1986:57)说过,共有四个异族通婚制的胡拉尔达尔哈特氏族,以黑、白、红、绿四色区分(参见迪奥齐兹,1963:58),他们的婚葬仪式等也与其他达尔哈特氏族不同。不过巴拉吉尔用一名词指代不同的执仪方式,意思可能是说用不同氏族的翁衮对应不同的仪式目的。

[11]朵拉玛录制的版本为 “Xawa-wa,Xawa-wa,Xewe-we”。

[12]参见由蒙古什·科宁·洛卜桑(1997)收集的图瓦歌曲与神话中对死者灵魂如何成为阿兹阿,萨满如何从阿兹阿神那里继承法力等的描述。

[13]根据版本不同,英雄的数量为30-35位不等。

[14]例如,布里亚特人普遍相信,一个人有三个灵魂,不过对这些灵魂的具体特征有不同观点(汉弗瑞1971:170-175,359-360)。参见洛克斯(1963:73-91)从文献入手对蒙古人、突厥人和通古斯人灵魂观念的历史性探讨。

[15] 参见蒙古什·科宁·洛卜桑、汉弗瑞(1991:10-19)对图瓦萨满的详细介绍。

[16] Ilbe jatga与haraal同义,意为“诅咒”。

访谈列表:

朝鲁,扎克沁人,学者;乌兰巴托,他的公寓;1996年9月10日。

甘陶格套呼,学者;乌兰巴托,科学院语言文学研究所;1996年8月8日。

萨日布,巴尔虎蒙古人,83岁;乌兰巴托,他的公寓;1993年10月6日。

玛格斯尔,图瓦人,60岁;巴彦乌列盖省臣格勒苏木,他的蒙古包;1990年9月26日。

车力哈扎布,达尔哈特舞手,编舞;1993年12月10日,库苏古尔省,蒙罗剧院,蒙古国西北。

恩和图雅,查坦人;库苏古尔省,乘吉普车前往査干湖附近的帐篷途中;1993年10月18日。

总策划:萧梅

文字、图表:卡罗·帕格 徐欣

编辑:张毅

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中~

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6) 萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7) 萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8) 杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实

(10)上双·生态联盟 | 苗族工作坊:如水·漂泊·交融——我与苗族务工阿姨的魔都之歌

(11)施吟云《苏州评弹表演中的“非语言”交互性研究》