邹彦、朱腾蛟 | 瓦伊村摩梭人丧葬仪式及其音声考察报告

【丧葬仪式音声研究】第11期

摘 要:摩梭人的丧葬仪式程序复杂、用乐讲究,是摩梭人传统文化中最富有特色的组成部分之一,也是摩梭文化的历史性、地缘性、民族性、宗教性等多种因素的综合。通过对云南丽江市宁蒗县拉伯乡瓦伊村高龄摩梭女性葬礼的个案考察,记录其使用音乐的情况,探析丧葬仪式音声中的宗教因素、乐器的双重属性以及音乐中所体现的生死观念,揭示摩梭人丧葬仪式中体系、仪式行为与仪式音乐三者间的互动关系。

关键词:摩梭人;瓦伊村;丧葬仪式;音乐;达巴教

作者简介:邹彦,上海音乐学院音乐分析博士,上海音乐学院音乐学系教授;朱腾蛟,2020届上海音乐学院音乐人类学博士,广西艺术学院艺术研究院青年教师。

*本文原载于《歌海》2010年第6期。

摩梭人古称“摩些”、“摩沙”等,其称谓最早则可见于《后汉书卷二十三·郡国五》[1]。其人口约有五万余人[2],主要居住在云南省与四川省交界的泸沽湖沿岸八个县内[3]。但在云南省内的摩梭人被划为纳西族的一个支系,而四川省境内的摩梭人则被划为蒙古族的一个支系,其信仰主要为藏传佛教和本土达巴教。

程序复杂、气氛隆重的丧葬仪式是摩梭人在长期社会生活中所形成的传统习俗之一,也是摩梭人传统文化中最富有特色的组成部分之一,它是摩梭文化的历史性、地缘性、民族性、宗教性等多种因素的综合。丧葬仪式作为摩梭人最重要的人生礼仪,历来受到高度重视。从那一首首低吟浅颂的达巴口诵经,到喇嘛厚重的超度吟诵;从那一曲曲高亢悲哀的唢呐演奏,到舞者酣畅淋漓的舞步雄姿,我们可以感受到其中的音乐虽然在形态上并不复杂,但对于整个丧葬仪式却起着极为重要的作用。“仪式是信仰的外向性行为”[4],摩梭人丧葬仪式及其音乐是吸收了大量宗教文化养分培育的结果,与达巴教和藏传佛教的主要思想观念紧密相连,故其从内容到形式都直接表现出这两种宗教对人生仪礼的影响。丧葬仪式及其用乐,集中体现和保存了摩梭文化的核心与精髓,因而是研究摩梭文化不可忽略的重要部分。

一、丧葬仪式程序与内容

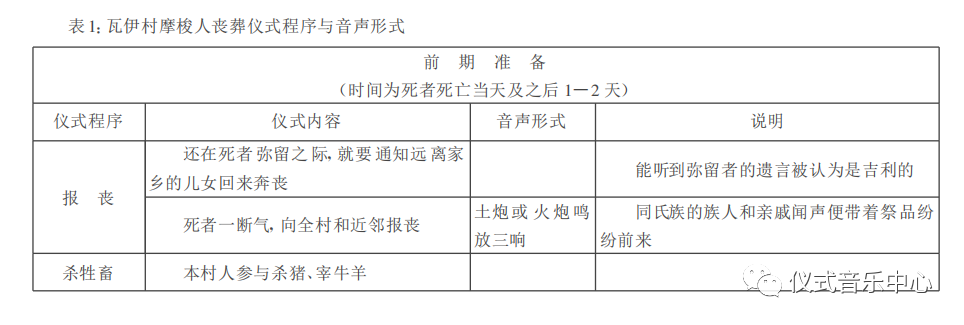

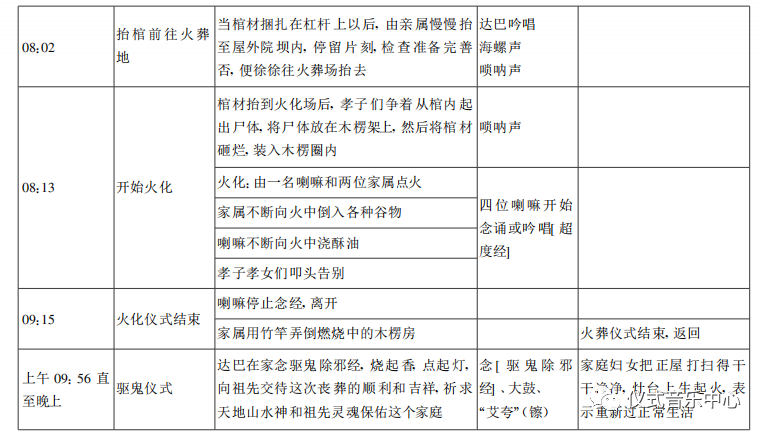

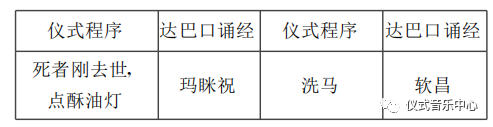

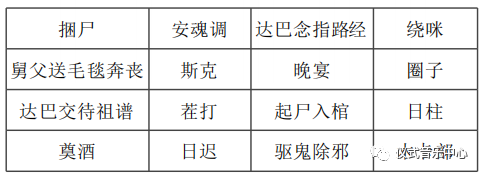

在云南的摩梭人聚居区中,只有靠近川滇边界处的拉伯乡还存在着较多的达巴,这些达巴对前辈传袭下来的仪式也掌握得相对完整。2010年1月中旬,笔者来到云南丽江市宁蒗县拉伯乡瓦伊村(属格瓦村委会),对一位93岁高龄去世的摩梭女性的葬礼进行了较为完整的考察,现将这一丧葬仪式的程序、仪式内容及其音声形式列表如下:

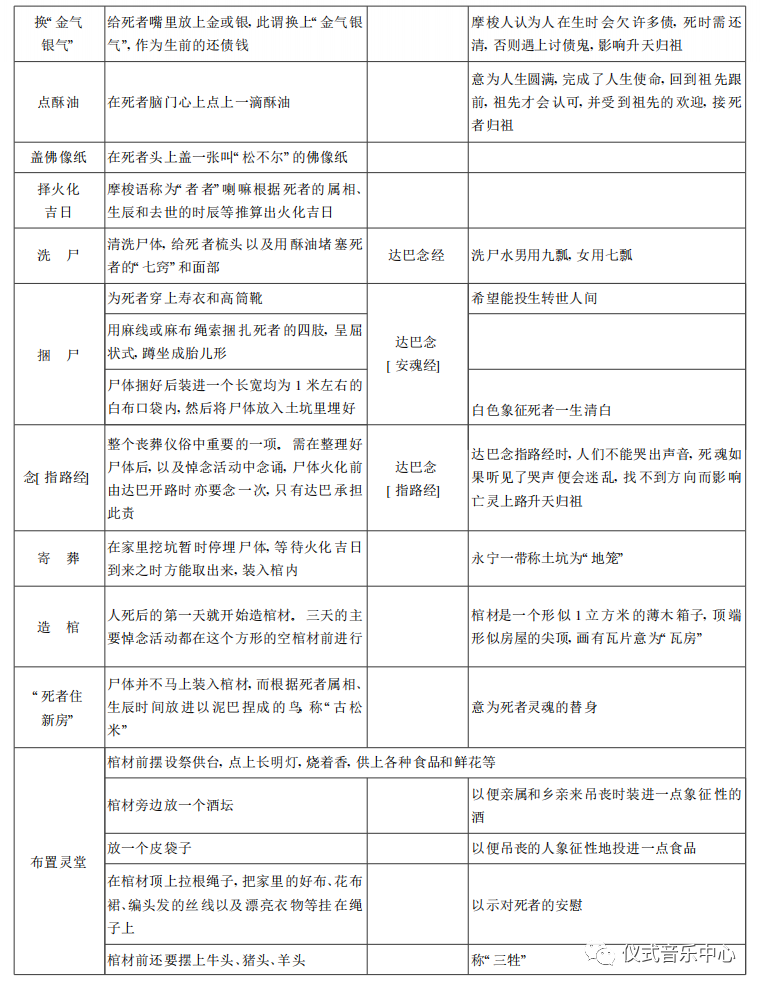

从上表中不难看出,在整个丧葬仪式中心部分的悼念活动中,喇嘛教与达巴教[7]虽然均参与执仪,但显然达巴的仪式内容较为丰富。此外,达巴的仪式均是在棺木停放的正房进行的,来访者哭丧、献祭品等也都是在此,因而达巴无疑是悼念活动的中心,喇嘛只是在经堂为亡灵超度,并无其他内容。但是在选择火化吉日和火化死者这两个极为重要的仪式程序中,喇嘛则是唯一的仪式主持者,在火化仪式中,主要的喇嘛一边指挥家属向火中投入谷物,一边摇铃、念诵吟唱超度经。这也是整个仪式的一个重要特征,即“双重宗教性”。

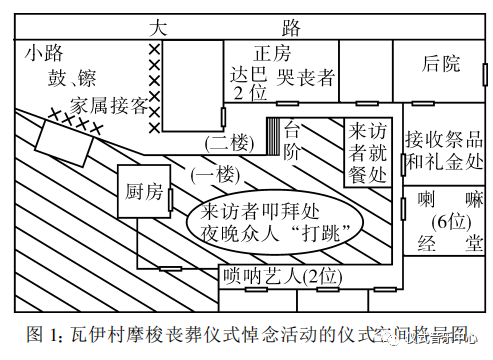

此外,摩梭丧葬仪式中的悼念活动在空间格局上呈现出了同一仪式不同空间的活动特点,如下图所示:

由上图可见,死者的家是一套三合院式的房屋,主要由正房、厢房、门楼和院子等组成。白天,达巴、喇嘛和唢呐艺人是在三个不同的空间进行着各自的仪式内容:在正房,来访者哭喊着、叩拜着,并献上祭品,达巴向死者交待家谱和念诵指路经,另有一位专门请来的哭丧者在旁边哭丧;在图1左侧经堂内,六位喇嘛为亡灵超度;而在图的下方,门楼的一角,两位唢呐艺人根据来访者情况和正房内达巴的仪式程序吹奏不同的唢呐曲调。直至火化前一晚,以上三个空间的仪式内容照旧,在一楼的空地上家属和来访者还将进行“打跳”活动。不同空间内进行的仪式内容共同构成了完整的丧葬仪式,不仅体现了摩梭丧葬仪式的复杂性,也直观地表现了其“双重宗教性”的特点。

在仪程表格中,我们看到整个丧葬仪式,始终伴随着各种形式的仪式音声,体现出了仪式行为与仪式音声的互动。仪式音声在整个丧葬仪式中扮演着极为重要的角色,因此对仪式中音声进行考察和分析,是摩梭丧葬仪式乃至整个摩梭文化研究中不可逾越的重要环节。

二、丧葬仪式音声中的达巴教因素

在摩梭丧葬仪式中,由于达巴教与喇嘛教均参与主持仪式,因而仪式中的音声也主要分属于两个信仰体系之下。本文主要选择对体现出达巴教因素的音声形式进行重点分析,主要基于下述原因:达巴教作为摩梭人本民族的宗教信仰,是摩梭文化和精神的代表性;作为仪式的主要执行者,达巴的活动几乎贯穿整个丧葬仪式,这次发生在瓦伊村的丧葬仪式,喇嘛是从仪式正式开始的第二天下午才参与其中的;从音乐形态上看,喇嘛在仪式中只有念诵【超度经】一种形式,较为单一,且旋律形态接近语言声调,音乐性不强,而达巴教的丧葬音乐则包含了口诵经、器乐和舞蹈音乐等多种形式,这些丰富的音声分布在仪式各阶段,对整个仪式起着极为重要的作用,并或多或少的体现出达巴教对于摩梭人这个重要礼仪以及整个摩梭社会文化的影响。

(一)叙咏式的口诵经

由于摩梭人只有语言而没有文字,因此达巴教的传承全凭口授心记。但是达巴教有较为系统而丰富的达巴口诵经[8],其中包括了摩梭先人及文化传承的方方面面:它们不仅反映了摩梭人的宇宙观、人生观和神话思维,而且也是人们现实生活中既定的行为规范、仪礼和祭祀不可违反的道德和法规的总汇;同时,还歌颂了摩梭人英雄的祖先们传授农耕牧猎、冶炼等生产生活技能和降服妖魔鬼怪、造福子孙的功绩,被誉为“古代摩梭人的百科全书”[9]。

民间传说达巴经典共有160多部[10];而有案可稽的为117部,现存不过60余篇(章)[11],约20种[12]。而达巴的大小仪式据说共有60多套(种),各种不同种类、风格的达巴口诵经在这些仪式中占据着极为重要的地位。在摩梭人丧葬仪式中的达巴口诵经主要用以下几种:

表2:摩梭人丧葬仪式中的达巴口诵经与仪式程序对应表[13]

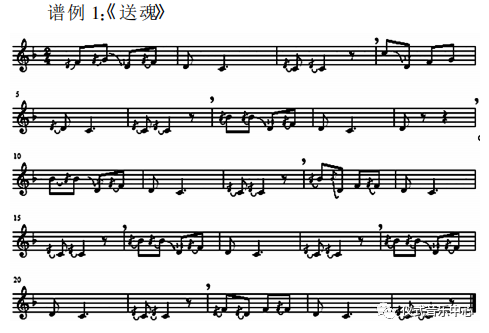

通过对田野考察所获达巴口诵经的分析研究,笔者发现瓦伊村丧葬仪式中达巴口诵经的表现形式从整体上具有叙咏式的特点,其中又可细分为念诵式与吟唱式两种。念诵式的口诵经虽然无明显的旋律感,但是节奏律动感强,歌词押韵,便于达巴记忆,如达巴交待祖谱的“茬打”;而吟唱式的口诵经虽然节奏感和旋律感都非常明确,亦可划分出乐句结构,但是仍然能感受到旋律与歌词声韵间的密切关系,旋律的走向几乎就是语言声调的夸张处理,如谱例1:

从谱例中不难看出,这首口诵经最大的特点便是丰富的前倚音装饰,而这就是对于语言声调夸张处理后的结果。曲调为C徵六声调式(加清角),音域为一个八度,旋律起伏较大,出现大量七度大跳。节奏单一,富有律动感。全曲共八个乐句,每个乐句三小节,音乐素材简单朴素,每乐句除第一小节外,后两个小节基本相同。旋律朴实,一字一音,并与语言声调紧密结合,使得歌词内容得以突出,易被听众接受。

综上所述,达巴口诵经中经文内容是最为重要的,而吟唱旋律仅仅是被作为表现经文内容的辅助手段,旋律走向与经文歌词关系紧密,而达巴口诵经整体呈现出的这种叙咏式特点的表现形式也迎合了口诵经的宗教传播功用。

(二)“双重属性”的仪式乐器

摩梭丧葬仪式音乐中的器乐部分较为简单,主要是吹管乐器和打击乐器。这些乐器与仪式程序紧密结合,具有乐器和达巴教法器的“双重属性”,比如:

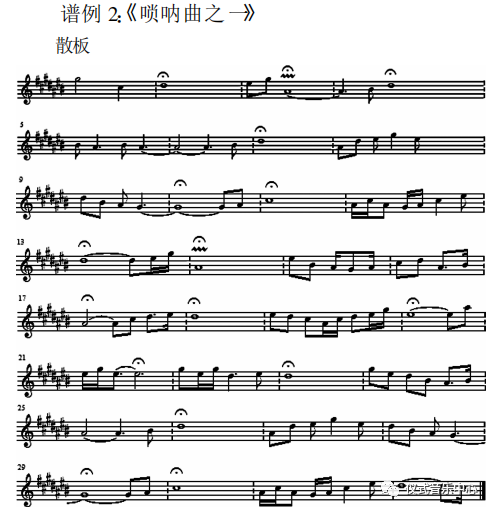

唢呐[14]:贯穿整个仪式过程,并在其中有极为重要的作用,在接待远客、洗马、火化等重要仪式程序中均有唢呐的演奏,据唢呐艺人所述总共是有五段旋律,对应不同的仪式过程,主要起到连接仪式程序和渲染葬礼气氛的作用。在瓦伊村的这次葬礼中,有两名唢呐艺人,师徒关系,但无明确分工,时而一支独奏,时而两支齐奏相同旋律。两位艺人均属于达巴教的宗教从事人员,其演奏与正房达巴进行的仪式内容联系紧密,如谱例2:

这首唢呐曲是在接待大批前来吊唁者时吹奏的。曲调为升C宫六声调式(加变宫),音调激越悲亢,旋律悠长,起伏波动大,旋律进行以三度小跳和四、五度大跳为主,在乐句句尾有长颤音,落在羽音上的颤音,具有哭腔的特点,但整体音域主要还是在一个八度内。散板,节奏极为自由,多长音。全曲伴随着鞭炮声和前来奔丧的人们撕心裂肺的哭喊声将整个仪式的悲伤气氛推向高潮,表达了人们对于死者的离开的不舍之情。

大鼓与摆铃:这两件打击乐器主要是达巴在驱鬼仪式中吟唱[驱鬼除邪经]时的伴奏乐器,属于达巴教的法器,在其他大小仪式中均被作为口诵经的伴奏乐器。大鼓是一种直径接近一米的皮鼓,在驱鬼时悬挂于正房的梁上,达巴用弯曲的鼓棒敲击,声音低沉。摆铃,摩梭语称“艾夸”,其形制较为特别,似单支的镲,一根皮带贯穿其中心,皮带一端拴着鹰爪、野猪獠牙、岩羊角等辟邪物,而另一端则悬挂一小块金属重物,演奏时摇晃金属重物敲击镲壁发声。这两件乐器除了衬托达巴的吟唱外,还常被安排在两首驱鬼除邪经之间,演奏变换速度的过渡性乐段。

海螺:唇振单音气鸣乐器,在摩梭丧葬仪式中属于达巴教的法器,虽然佛教也将海螺作为法器,但并无确凿史料证明达巴教将海螺作为法器是受到佛教影响。在死者的亲戚前来奔丧时,由达巴将海螺交给男性来访者,两支,相同音高。此外,在将棺木抬出正房时,家属也要吹起海螺。

总而言之,丧葬仪式中的乐器演奏均与仪式程序紧密相关,体现出了乐器和法器的“双重属性”。

(三)“打跳”音乐展现的生死观

在亡者火化的前一天傍晚,葬礼仪式达到一个高潮,“打跳”仪式开始,身穿彩色衣服、长裙的少女们,头戴毡帽、身穿楚巴长衣的小伙子们手挽着手纷纷围着篝火跳起欢快热烈的“锅庄舞”。“打跳”,摩梭语称“甲蹉”,“甲”是美好、吉祥的意思,“蹉”则是跳的意思,因而“甲蹉”就是指在美好的时刻来跳舞。关于“打跳”的来历主要有两种说法:一是说“打跳”由祭祀活动衍变而来;另一种说法是古代摩梭人庆祝战斗的胜利,也为防范敌人夜里偷袭,因此众人围着篝火起舞。

据文献记载,“打跳”本应该是边唱边跳的形式,可笔者通过观察,目前摩梭人的“打跳”活动基本无歌唱部分,仅有一只竹笛伴奏,曲调欢快活泼,见谱例3:

在这首D羽五声调式的笛曲中,旋律虽以级进为主,但也不乏有多处四度和六度的大跳,起伏较大,富有激情。音域在一个八度内,节拍为规整的二拍子,节奏亦为舞蹈音乐特有的跳跃性,伴随着人们的吆喝声,气氛热烈。“打跳”的音乐包含了许多段落连缀,谱例3只是其中的一段,每段的音乐在演奏过程中可以自由的反复,而音乐段落的转换也伴随着人们的舞步变换。

摩梭人素有“以舞为媒”之风习,在谈情说爱的场合大跳欢快的舞蹈理所当然,令人惊叹的是在举丧送亡的特定场合竟有如此表现,以常情常理看来似乎不可思议。然而正是这些充满喜悦气氛的舞曲充分展示出了摩梭人特有的死亡哲学。摩梭人认为一个人能寿终正寝是完满的,是幸事,不应悲伤,生与死构成了完美的人生。在摩梭人的人生天平上,生与死分不清谁轻谁重,在男欢女爱这一幕象征着生命延续、生存繁衍的空间里,除了灵魂不灭、崇拜祖先、生死轮回等宗教观念外,更表现出一种富有哲理的生死观和乐观豁达的人生观,以及明显的回归意识。

(四)“寒摆舞”对本土信仰特性的体现

“寒摆舞”,又名“开路舞”,在大批亲戚前来奔丧之时、洗马仪式和前往火化的途中均会有人在队伍的最前方跳此舞。这是一种护尸保魂舞,摩梭人认为死者升天路上有鬼怪作祟,刚死去的人上天胆子小,必须为死者扫除路上的障碍,驱赶一切妖魔鬼怪,祈祷死者灵魂重新转世投胎到人间[15]。跳“寒摆舞”的人摩梭语称为“作占”,属于达巴教的宗教从事者,有时甚至就是由达巴来担当舞者。跳舞者腰间系着大铜铃串,臀后垂挂着小铜铃串,跳时用腰部力量摇响大铃串,用脚跟击响小铃串。舞者头上插着箐鸡尾,手拿长刀,动作多为砍杀、逗鬼、撵鬼状,舞姿别具一格,大有以巫术作法的风格,这也体现出达巴教作为民间本土信仰的巫术特征。

三、结语

综上所述,笔者通过对瓦伊村摩梭丧葬之仪式行为、音乐形态、文化内涵的考察、梳理、分析与归纳,认为其中的宗教信仰、仪式行为与仪式音乐三者间的关系紧密,相辅相成。此外,通过考察和研究,还引发出笔者两方面的思考:

第一,笔者通过田野资料与文献记载的摩梭丧葬仪式的程序和内容进行比较后发现:由于现代文明的冲击等多方面原因,摩梭丧葬仪式正在日渐趋于简化,许多史料上记载的仪式程序已大大缩减了仪式内容和时间,而有的仪式程序甚至已从现在的葬仪中消失了。仪式的简化直接导致的结果就是仪式中的部分达巴口诵经的失传,相传达巴口诵经原有117部之多,现在存在下来的却已不过60余篇。前文已进行过阐述,由于摩梭几乎没有自己的文字,这些口诵经便成为了承载摩梭历史文化的唯一载体。这些口诵经全靠达巴的记忆得以保存,但是当仪式简化,甚至消失,口诵经便逐渐丧失了展现其功能的场合,记忆不再重复,便意味着遗忘,口诵经的命运不由得令人担忧。那么,对于摩梭丧葬仪式以及其他仪式的保护不仅仅是在保护仪式本身,更是在延续摩梭民族的历史和文化,这正是仪式保护工作的重要性所在。

第二,笔者通过对于摩梭丧葬仪式音乐进行形态分析发现其旋律素材朴素、节奏单一、音域狭窄、多重复的旋律发展手法是它们共同的特征,因而从形态上看,摩梭葬仪音乐呈现出较之艺术音乐而言具有简朴的特点。但是笔者通过对于其内部所蕴含的深刻文化内涵的挖掘,深深地感受到虽然这些音乐外表的形态简单,但是其中所蕴藏的往往是一个民族文化真正的精髓所在,因而与那些形态复杂、形式多样的传统音乐相比,或许它们更需要人们的挖掘、整理和研究。

总策划:萧梅

文字:邹彦、朱腾蛟

校对:罗晗绮

编辑:罗晗绮

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中~

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6) 萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7) 萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8) 杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实

(10)上双·生态联盟 | 苗族工作坊:如水·漂泊·交融——我与苗族务工阿姨的魔都之歌