我们的田野(2)∣来自郭羿努、曹艺佳、张晓萱

田野是人与人、文化与文化交往的通道,也是接通历史的桥梁。一次又一次的田野体验,我们总会有新的发现与探寻,产生更多的对话与思考,当我们在田野中将碎片重组,进而一点点触碰到了苦苦寻求的答案时,田野的意义不言自明。

一个田野就是一个故事,我们是讲述故事的人,同时,我们也是故事的主角。

郭羿努 2018级中国传统音乐理论方向博士研究生

田野地点:成都、重庆、内江、永川

2020年7月,我联系到了重庆市川剧院、四川省川剧院、中华剧团、永川县川剧团、内江市川剧团的演员,继续川剧高腔之“唱”的田野工作。从7月到10月初,陆续采访了14位艺人。这段时间的田野经历,与其说是“工作”,不如说是“听与学”的过程,向艺人学腔、在剧院听戏、到博物馆看展。

重庆市川剧博物馆仿制旧时“万年台”

一、“唱不准的六犯宫词”

7月23日,我与重庆市川剧院的帮腔马怀秋取得了联系,想学习曲牌【六犯宫词】的唱腔。原因是想解决之前关注到的犯腔犯调问题,而这个问题比较集中的反应在【六犯宫词】这支曲牌的唱腔中,即六支不同调、不同腔的曲牌联缀为一段完整的唱腔。马怀秋聊了一会之后,她突然说道:“【六犯宫词】这个曲牌我一个人不好唱啊,这样我把孙群叫来,唱《摘红梅》这一段,她来唱小生,我来帮腔。”一犯【小桃红】二犯【江头桂】三犯【四朝元】四犯【黄莺儿】五犯【甘州歌】六犯【一封书】。虽然看起来用了6支曲牌,但每一支曲牌的唱腔也只有两三句,所以整体的唱腔加上“合同”与“尾刹”[1]也只有15句唱腔。但因为川剧高腔无丝竹伴奏,也就是说演员演唱的调与腔,完全只是帮腔演员的一种“感觉”。令我头痛的是,这15句唱腔让我怎么学也学不会。我问道:“这是什么调转到什么调?”“我也不是很清楚,我没有你那个do、re、mi、fa、sol的概念。我们老师也没有教过这些,就是跟着学,学会了之后一下就来了”, 马老师如是说。

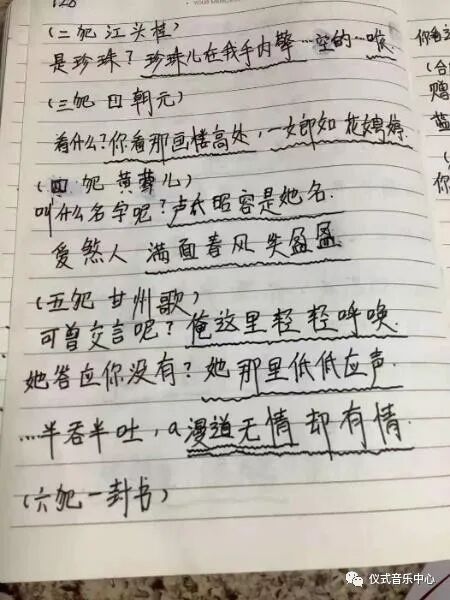

《摘红梅》【六犯宫词】

二、“你给我帮一句,我忘了怎么唱了”

“李明华的唱腔还有很多老先生的影子,张德成和萧凯成两位川剧泰斗都传过给他唱腔,特别是萧凯成的唱腔,他现在还在用……”我曾经听到一位演员这样说起过,于是,9月26日我来到了老演员李明华的家中。

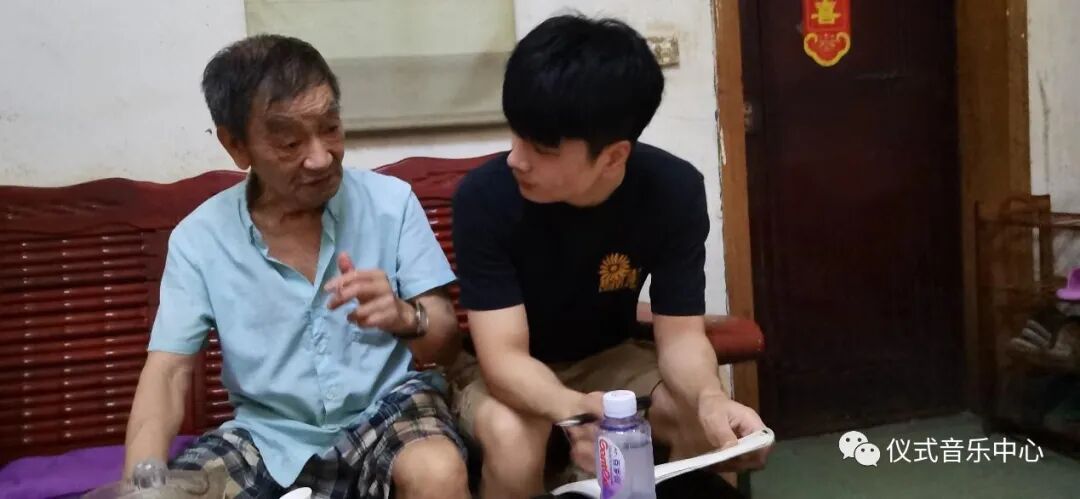

与川剧老艺人李明华学腔

李明华老师得知我是来半采访半学腔的,他非常高兴:“年轻人愿意学的不多了哦”。聊着聊着李老师便开始唱了起来:“我给你唱一个萧凯成的‘老腔’,是《尚书问婿》中的一段【红衲袄】”。他说完我便开始全神贯注,但李老师在说完之后却久久没有开口,正当我疑惑之时,他说道:“咿,怎么唱的?一下记不起来了也”,说完我们两人便大笑起来,边笑边在哼帮腔的旋律。我说:“我会帮【红衲袄】,我来给你帮”。他说:“是要帮一下,不帮还真不会唱了”。由于我不知道这出戏的唱词,所以就使用代替台词的象声词“林昆沙”把旋律哼出来。帮完之后,李老师便开始了这段唱腔的示范。

其实这种情况,不仅仅出现在我与李老师的交流当中。如果没有帮腔,许多艺人在单独唱某一段唱腔时都会出现这种情况。起初,我以为是一些演员年纪大了记忆力不好,难免出现忘腔的情况。但之后我在与青衣演员张伴春交流这个情况时,她说道:“因为川剧的曲牌太多了,剧目也多,我唱了这么多年的戏,如果突然让我唱一个什么曲牌,我真的是想不起来。但是只要你帮一句,我一下就想起来怎么唱了”。

三、“我们只记唱法”

10月初,我跟着不同的艺人零零散散的也学了7、8支曲牌的唱腔。虽然有些还不能完全掌握,但对旋律的“感觉”也有了基本了解。7、8支曲牌从总量上来说,真的只是沧海一粟。据不完全统计,川剧高腔的曲牌至少有140余支,而在1978年出版的《川剧高腔乐府》中记载有315支。和艺人们学腔的过程中,或多或少都会提到曲牌分类的问题,这么多曲牌即使按照川剧自己的分类法“堂”进行划分,也有少则7堂,多则9堂。而每一堂中的曲牌最少的也有7、8支,如此繁杂的曲牌和唱腔,他们是如何去记忆的?当我向艺人们询问此问题时,他们往往都会提到:“这么多曲牌,如果一支一支的学,学到老可能都不一定学得完,等你学完了都唱不动了,我们是记唱法”。但是,此“唱法”非彼“唱法”。在我看来,艺人们说到的“唱法”或许与曲调、旋律、调子更为接近。虽然川剧高腔的曲牌,每一堂曲牌的数量也不少,但同一堂的“唱法”却是接近的,在不同“堂”的曲牌中除了“唱法”不同,帮腔的“帮法”是艺人区别不同曲牌最明显的依照。

从“学不会的【六犯宫词】”到“我们只记唱法”,三个田野中发生的小对话都涉及到了艺人与我的不同。我学不会【六犯宫词】是因为我是以音高作为记忆旋律的参照,老先生记不住唱腔是因为当时的演唱不符合艺人的表演习惯,而在我看来,杂乱繁多的旋律,在艺人的眼中却是有章可循的“唱法”。

在这样看似漫无目的的学腔过程中,我似乎摸到了一点李漁“盖亦难言之矣”的“登台之道”。在与不同的“人”的交流中,通过体验与介入探寻艺人如何学、如何唱、如何理解等一系列涉及到口传机制的问题,从而得以管窥音乐的生成过程与艺人的认知观念,以及他们所建构的音乐世界,这或许就是田野的魅力与意义所在吧。

曹艺佳 2021级中国传统音乐理论方向博士研究生

田野地点:浙江淳安

机缘巧合之下,2019年,我得知在浙江省淳安县活跃着一种地方戏曲——睦剧。淳安睦剧为根植于浙江省杭州市淳安县的地方小戏,定名于1951年。其前身(《中国戏曲音乐集成·浙江卷》中称“原名”)为淳安三角戏(三脚戏,三小戏),是一种由采茶戏与民间歌舞竹马班相结合形成的地方剧种,属中国传统音乐中地方戏曲的一种,因早期角色只有小生、小旦、小丑而得名。2011年,睦剧以“三角戏”之名,被列为全国非物质文化遗产。

作为一个地方小戏,睦剧和其他很多剧种一样,存在着向大剧种学习的倾向,呈现一种“趋同”的外显状况。洛地先生曾表示,“十多年过去了,看到的《集成》、《志》,都仍然不顾前后左右地宣扬着‘独特、特点’。”(洛地《跳竹马 唱采茶》2008)

就是这样一种小戏,它在淳安人的生活中占据着一席之位。淳安县睦剧团是当地唯一的专业剧团,除了排演新戏,每年最重要的活动就是4-6月、10-12月以及春节期间的下乡演出。乐团每天往返于不同的村子,演出两场大戏,场场座无虚席。

淳安县睦剧团下乡演出现场(2020.11.19于淳安县文昌镇浪洞村)

2021年上半年,为庆祝中国共产党成立100周年,戏曲界掀起编创、演出红色剧目的浪潮。睦剧也不例外。剧团集结了方有禄、余红兵、施桂英、鲁万来等老一辈睦剧人,与中青年演员一同,创作、排演首部原创红色题材睦剧大戏《茶山村的故事》。

2021年6月19日,《茶山村的故事》临近首演,乐团上下都在为最后的彩排做准备。借此机会,我与张露丹、蔡小峰两位同学一起,就这部剧本身以及延伸出去的睦剧相关话题,与剧团的演员、乐队师傅以及作曲余红兵老师等进行了交流。

先说说戏。编剧巧妙地抓住了一个很小的点,讲述1937年闽浙赣皖工农红军革命根据地,荷花婶和儿子汪长生及全村人不畏白狗子的强暴,勇救红军战士何启明而付出汪长生的生命为代价的贫民老百姓的故事。典型的观众能够想到圆满结局,但整部戏并没有过分烘托,没有过分升华,只是围绕普通人讲属于淳安人的故事,是一个以小见大的戏。

就音乐来说,年轻的主胡演奏者张骁炜表示这部作品有很多的变化,体现了作曲余红兵老师想要把睦剧往板腔体发展的想法。这一想法是否可行,或者合适,我持保留意见。

在交流中,余红兵老师的一番话让我思考。他认为睦剧想发展,不能让70、80岁的人觉得好听,要让戴眼镜、穿牛仔裤的人觉得好听。要和时代对接,要扬弃。传统发展需要贴近年轻人似乎是每一位关心传统的老艺人们会说的话。然而,年轻人想要的究竟是什么?缺失其自身特质的东西,是否能因为仅仅“好听”而长久?

这一问题体现在睦剧的定腔上。今天,文献中往往表示,睦剧使用淳安官话,即淳安普通话。而事实上,在新安江水库建设之前,“千岛湖”不在,新安江两岸山峰层叠。村落与村落之间语言差异很大,这其中,缺失一种标准。而在今天,大量非淳安人进入睦剧团,这一问题显得更加突出。什么是睦剧语言的“味儿”,需要深思。

与剧团演职人员交流学习(2021.6.19于淳安县睦剧团)

另外,这次短暂的田野,还有一个现象让我有一些唏嘘。距离我上次去剧团,从2020年11月到2021年6月,半年时间,睦剧团的头牌小生离开了,乐队主胡两位老大爷离开了,中阮演奏员离开了,扬琴演奏员离开了,电子琴演奏员离开了……剧团的管理集团也变了。这种情况或许在当下很多地方剧团中都存在。如此,我很难想象剧团能不能有一天能真正成长起来。就像很多老艺人,以及当地的村民们表示的一样,唱睦剧的老艺人们岁数大了,而年轻人并没有睦剧底子,留不住人的剧团该怎么发展呢?

张晓萱 2021级中国传统音乐理论方向硕士研究生

田野地点:上海闵行区华漕镇

今年4月,我参与到由上海音乐学院现代器乐与打击乐系为其“非物质文化遗产保护工作的高等音乐教学实践”项目所成立的工作小组中,以一名负责对田野过程中的一切发生进行记录的文案组成员的身份,跟随团队一同前往了位于上海市闵行区的华漕镇,针对该地具有特殊性的上海小锣鼓这一乐种,拉开了这一次田野之行的序幕。

上海小锣鼓于2007年被列为闵行区第一批非物质文化遗产、2009年被列为第二批上海市非物质文化遗产。在这样的背景下,领队老师王洁[2]找到了现在落座于体育文化事业发展中心的华漕小锣鼓[3],并带领寻访团队开展了为期两个多月的拍摄、采访、记录工作。

正在排练的华漕小锣鼓艺人们

由于此次田野属于集体性质的活动,同时为了满足“从现打系师生角度出发”这一条件,因而我的行为都是在预期范围内的。在已有“安排”的田野计划中,涉及到学习演奏的部分是我并未参与的,而我实际参与的部分则包括:全程不做干预地录制华漕小锣鼓艺人们的排练日常,测量并记录华漕小锣鼓所用乐器的详细数据以及对华漕小锣鼓的9位老艺人、发展中心相关负责人郑兰芳女士、已故前传承人金全余先生的儿子金联涌先生进行采访。

排练记录现场

乐器尺寸记录现场

6月12日,《承·传》华漕小锣鼓系列活动如约而至,该系列活动分为讲座、音乐会两部分,以作为此次田野工作的阶段性总结。

华漕小锣鼓艺人与现打系师生及团队成员

这一于上个世纪80年代被上海音乐学院的李民雄教授在其主编的《中国民族民间器乐曲集成·上海卷》中,以“上海小锣鼓”之名记录在册的音乐品种,之于华漕镇来说是极为珍贵的文化记忆,而其在当下却面临着失传的压力,这仿佛是对我们的一种隐性号召,即应该对散落在民间的珍宝投以更多目光。

总的来说,虽然这并不是一次由我个人独立完成的田野,但我在参与过程中遇到抑或看到的诸多问题与现象,比如个人与团队在田野中如何共恰、此时动态的音乐现象与彼时固态的音乐文本之间的落差以及田野中真实存在的伦理问题等等,这些都引发了我作为一名身处于21世纪之下的学生的更多思考。

注释:

[1]笔者询问马怀秋与刘永红关于“合同”与“尾刹”的问题, “合同”与“尾刹”就是唱腔在结束的时候会有一个扫尾,这支曲牌在这个戏中不再用了,结束了。

[2]上海音乐学院现代器乐与打击乐系青年教师。

[3]通过笔者的实际观察,笔者发现不论是当地文化中心的负责人又或是老艺人们,其对于“称谓”都没有明确的定义,他们口中的“华漕小锣鼓”既指音乐本身,又指演奏着音乐的艺人们。因而为了在此进行区分,笔者用“上海小锣鼓”指代音乐,“华漕小锣鼓”指代传承人乐队。