课堂综述|应用音乐人类学与非物质文化遗产保护

2021年6月2日,上海音乐学院2020-2021学年第二学期的研究生课程《音乐人类学的专题研究》进入到第五单元“应用音乐人类学”的教学,本次课程包括阅读汇报与课堂讲授两部分。

课程第一部分,有两组同学分别就张伯瑜《何为应用民族音乐学?》【1】和Klisala Harrison“Epistemologies of Applied Ethnomusicology”【2】(《应用音乐人类学的认识论》)两篇文章做了阅读报告。

张毅小组汇报张伯瑜《何为应用民族音乐学?》一文。小组在汇报中首先介绍了作者撰写此文的原因,即在本文前言部分,作者提到自己最初对“应用民族音乐学”(Applied Ethnomusicology)这一概念的直觉认识是将音乐人类学的学术研究成果运用到实际的工作之中,来解决社会中存在的实际问题,但后来作者通过系统的学习应用民族音乐学的相关文献,参加有关应用民族音乐学的国际学术研讨会,他逐渐了解了西方学者对对应用民族音乐学的不同观点,也由此形成了自己对应用民族音乐学的认识,于是作者就“何为应用民族音乐学”这一问题给出自己的观点,供大家讨论。

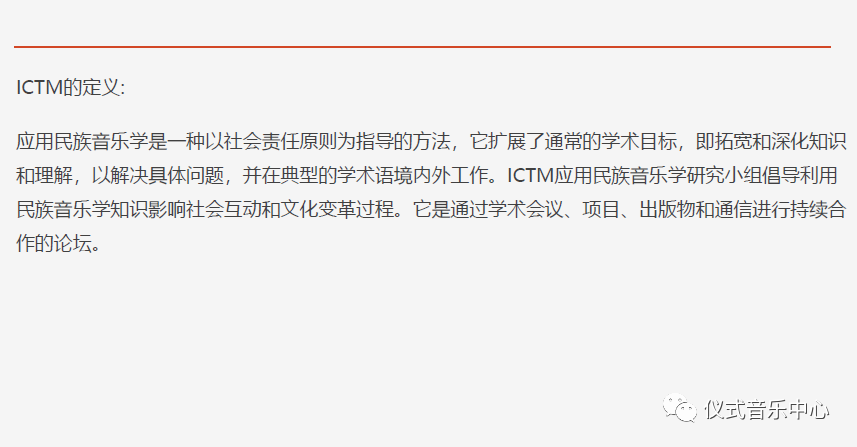

文章第一部分为“应用民族音乐学的定义”。作者在此提及了西方学术界对应用民族音乐学的两条定义,其一是ICTM官网上对应用民族音乐学的定义,其二是ICTM应用民族音乐学研究小组第一任主任尼博·帕顿(Svanibor Pettan)给出的定义。张毅小组认为在ICTM官网对应用民族音乐学的定义中,大家可以关注“社会责任”四个字,这揭示出应用民族音乐学是受社会责任的引领,将研究从学术目的引向解决学术语境之内或之外的具体问题。

文章第二部分为“应用民族音乐学的发展历程”。张毅小组依据文章内容向大家介绍了应用民族音乐学的发展历程,若以2007年国际传统音乐学会应用民族音乐学研究小组的正式成立视为应用民族音乐学的诞生,该领域至今不过十余年的发展历史,因此作者提到当前应用民族音乐学的学科定义、研究方向、研究方法以及其与音乐人类学的关系等问题,尚未讨论清楚。

文章第三部分为“三部应用民族音乐学的最新成果”。作者在这里将《应用民族音乐学———历史的和现实的方法》(Applied Ethnomusicology—Historical and Contemporary Approaches)、《制度策略和实践》(Applied Ethnomusicology in Institutional Policy and Practice)、《牛津应用民族音乐学手册》(The Oxford Handbook of Applied Ethnomusicology)这三部应用民族音乐学文集中的文章题目翻译成了中文,用来体现目前国际上在此领域中所取得的成果和正在进行的思考。张毅小组从这些文章标题中提炼出“解决冲突”、“音乐可持续化”、“音乐治疗”、“调和矛盾”、“音乐义务教育”等关键词,他们认为这些关键词反映出了西方学界在该领域所关注的重点内容。此外,张毅小组结合2020年第21届中国传统音乐学会上发表的应用民族音乐学研究论文,以及中国知网(cnki)检索到的该领域比较有代表性的研究成果,对目前国内应用民族音乐的研究成果做了小小的归纳,并从这些研究成果中提炼出“民俗活动中的音乐”、“传统音乐进高校”、“乡村音乐教育”、“地方博物馆与音乐院校”等关键词,他们认为这些关键词反映出当前中国应用民族音乐学所重点关注的研究内容。

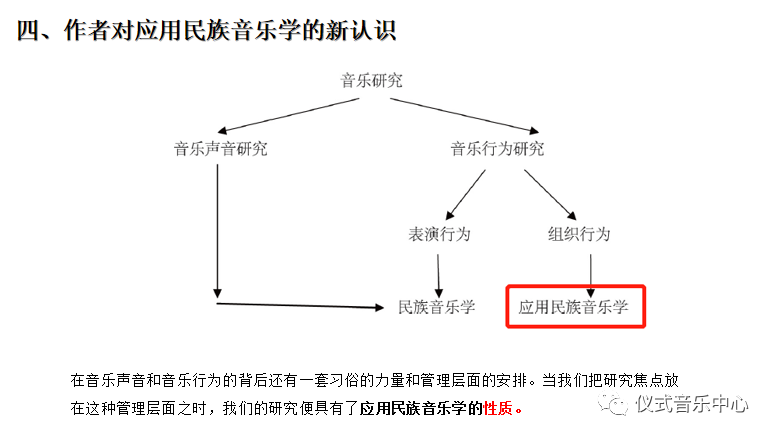

张伯瑜在论文最后,从研究对象的角度来区分音乐人类学和应用民族音乐学,他认为音乐人类学关注音乐创作与表演的音乐制作过程,关注音乐声音与表演行为之间的关系;而一场音乐会的演出,除了表演者在舞台上的表演行为之外,背后还有围绕这场音乐会的一系列组织行为,并且这些组织行为对音乐表演的意义、价值与结果产生重要影响,所以如果将音乐表演背后的组织行为作为研究对象,将研究焦点放在管理层面之时,研究便具有了应用民族音乐学的性质。张毅小组在此提醒大家注意作者使用的“性质”一词,他们认为作者并没有绝对的说应用民族音乐学就是研究音乐活动背后的组织行为,而是说研究音乐活动背后的组织行为具有应用民族音乐学的研究性质,也就是说研究音乐活动的组织行为只是应用民族音乐学研究中的一部分,正如前文提到当前应用民族音乐学的学科定义、研究方向等方面都还不太清楚,不同学者对此都有不同的认识。另外,作者同样认为音乐人类学和应用民族音乐学之间的关系十分模糊,我们无法以理论价值和实用价值作为划分两者的因素,因为这些问题都是相对而言的,例如文中提到的数据库,它的建设对于民族音乐学家而言是理论性的,而面对广大民众时,数据库是实用性的。

张毅小组在阅读报告中提出了思考。他们首先提出“学者是否有必要去划分音乐人类学和应用民族音乐学” ?因为应用民族音乐学提出的意义是在向音乐人类学研究者们强调一种将学术成果予以具体应用的意识、责任与担当。其次,他们认为应用民族音乐学或许是音乐人类学发展的必然结果,如当音乐人类学研究者在田野考察时,他们需要从局内人手中获取田野资料,来完成自己的研究成果,在这种单向的索取过程中,研究者逐渐意识到要给予局内人回报,于是一种将学术成果应用于实践的想法便出现了。

王莹莹小组汇报了“Epistemologies of Applied Ethnomusicology”。汇报主要分为作者简介、文章内容介绍、核心概念释义、各部分重点论述、思考和问题五个部分。首先,她们介绍了作者Klisala Harrison的教育背景以及作者关于加拿大和北欧原住民音乐的研究领域。这篇文章主要探讨音乐人类学的分支领域、应用音乐人类学的领域边界和认识论问题。该文作者梳理了大量研究者的观点,展现出学科发展的不同时代研究者、被研究者等群体如何通过自己的田野和理解,塑造出应用音乐人类学的认识论全景。作者认为应用音乐人类学最大的分歧在于是运用音乐进行相关研究,还是运用音乐人类学的方法论去解决具体问题。此外,王莹莹小组还阐释了文章中提到的“认知共同体”、“纯研究”等核心概念。比如,作者在第一部分中认为应用音乐人类学的研究需要探讨知识作为社会组织的原则如何运作,进而分析人们以特定方式行动的动机,理解音乐在不同地区和社会中的应用等等。此外,作者也提及应用音乐人类学小组主席斯瓦尼博·帕顿(Svanibor pettan)和梅里亚姆(Alan Merriam)的不同观点。而后,围绕纯研究(pure)和应用研究(applied)这一对辩证的观念,作者认为纯研究和应用研究是可以分开的,但是在本质上,所有的音乐人类学都是应用音乐人类学,同时,安东尼·西格反对将纯研究和应用研究二元对立,他认为纯理论研究也会有实际性的效益,两者不能完全对立。此外,作者提到在音乐人类学的发展过程中,ICTM和SEM两大组织的学术研究体现不同的倾向。ICTM认为,应用音乐人类学主要是解决与音乐相关的社会问题。SEM类似于公共部门,涉及节日、博物馆展览等内容。从SEM早期和当下应用音乐人类学研究的不同认识来看,应用音乐人类学的认识论差异有特定的历史渊源。

汇报小组认为,作者在文中提出三个问题值得注意。第一个问题是纯研究和应用研究之间的标准和语境是什么?是否关联新自由主义的概念?国家资助对于民族音乐学研究的影响是否促使其认识论的转变?第二个问题是谁来定义应用民族音乐学的范围和方法?第三个问题是在跨学科影响下,如何定义应用音乐人类学?作者认为,运用音乐进行研究还是运用民族音乐学解决问题一直是学科定义中最大的分歧,在这分歧的两点之间不断游离,是当下不同学者形成应用民族音乐学不同认知的深层原因。

进而,文章的第二部分围绕着“多面性/摇摆不定”(Polyvalence)展开。王莹莹小组认为“多面性”(Polyvalence)原指氢原子在两个连在一起的原子之间摆动,这种游离类似于提顿所说的“变化的真理”。作者引用了提顿的实用主义概念,并以情境中的人类经验为基础,来说明不同的环境和认识论所造就的应用民族音乐学的不同历史。

文章的第三部分为“应用音乐人类学的差异”(Differences in Applied Ethnomusicology),主要论述不同学者因认识论的不同,导致应用音乐人类学的差异性问题。在应用民族音乐学中,学者可以选择以认识论批判意识和认识论差异作为分析工具。这有助于丰富音乐和音乐人类学领域的学术认识和活动。作者引用了两位学者的研究个案,说明应用音乐人类学中的社会、文化和政治认识论差异可能与不同的分析方法有关。

文章的第四部分为“应用音乐人类学中的认知共同体”(Epistemic Communities of Applied Ethnomusicology)。“认知共同体”的概念在应用民族音乐学中对进一步研究差异和认识论是潜在有用的途径。这一概念由霍兹纳尔(Holzner)在1968年和鲁杰(Ruggie)在1975年提出,它借自于社会学家福柯的理论。这个概念意味着认识论的凝聚力是社会行动者的一种选择,它发生在认识论差异的更大领域内,并影响着行动者,这些行动者也可能反过来选择重新定义一个认识论共同体或试图影响其他认识论共同体。而作者本人对于“认识共同体”的概念界定,受政治学家哈斯(Peter M. Haas)的观点启发,作者提到“认知共同体”包括音乐人类学家、音乐学家、社区成员或其他学科的研究者们,这些人共同解决一些研究问题,并对该领域内的知识生产具有权威性。许多应用民族音乐学学者明确地寻求通过实践来传达理论。比如芬兰民族音乐学家汉娜(Hanna Väätäinen)2009年的作品,她与一群残疾舞者的表演发展了德勒兹(Gilles Deleuze)和瓜塔里(Félix Guattari)的概念。而“认识共同体”的概念,对于任何一种应用的音乐人类学项目都提供了有用的批判性自我反思。

最后是文章结论部分,基于对近几十年来应用音乐人类学在认识论方面的不同观点的梳理,作者进一步思考了应用音乐人类学研究范围和方法。作者认为随着学科的发展,研究者的观点必然会有争执。正因如此,我们才能在不断交织的想法中,更加明晰自己所做的研究,更加理解音乐人类学。

最后,王莹莹小组提出了她们自己的问题,即以音乐人类学研究者的身份帮助局内人参与非遗的申请,是否属于应用音乐人类学的范畴?我们又该如何理解这一现象?

两个小组汇报结束后,由萧梅教授继续就“应用音乐人类学”展开讨论。她首先回应王莹莹小组的问题,认为应用音乐人类学和非物质文化遗产的保护问题密切相关,尤其是在中国。

应用音乐人类学的学科定位问题一直面对着纯粹的理论研究,它是否比理论研究地位更低呢?萧老师请大家结合以上两组同学的汇报,做进一步的思考。为什么讲到应用音乐人类学的时候我们会提及非遗保护?这与传统音乐在当代的生存状态有关,“非遗”保护问题,很重要的原因是基于文化多样性的观念。从某种角度说,它是自上而下的。因此,就出现了“intervention”的问题。在应用音乐人类学领域,学者需要思考自己是否刻意的干预和介入。萧老师回忆在她上学时,古琴很少受到关注,如今却如火如荼。这个变化与它成为人类口头和非物质遗产代表作有关,这里既有政府的力量也有学者的共谋,可以将此过程视为一种干预。王莹莹小组提出“以音乐人类学研究者的身份帮助局内人参与非遗的申请,是否属于应用音乐人类学的范畴?”都是很实际的问题。中国申请联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作”音乐类的项目都有学者们的参与。这就与前面提到的“认知共同体”有关,用研究所获的知识写作申报文本。进而,萧老师提醒大家思考“干预”(intervention)和介入(engagement)两个概念的不同。后者强调一种“担当”,所以又有“担当的人类学”的说法。也就是在发展自己学科视野的同时,如何对自己的研究对象,特别是为那些处于弱势的群体谋利益,发挥在机构、文化当事人和学者之间进行协商和中介的作用,致力于社区非物质文化遗产可持续发展。而实际上,无论是知识生产还是“担当”,介入和干预从来没有停止过。因此,其中的权力关系、伦理问题也一直伴随着学科的发展。而“应用”,尤其涉及到这些方面。要探讨这些问题,实际上就要回到我们最基本的田野考察,也就是从涉入研究对象开始。

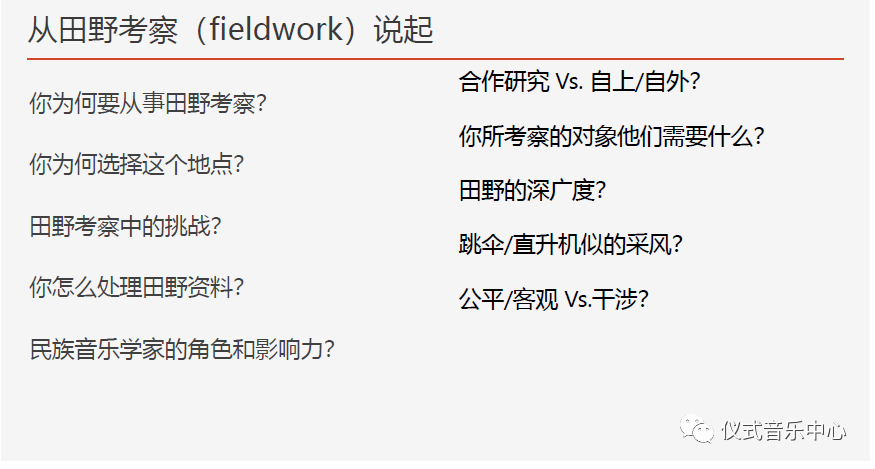

萧老师由田野考察提出一系列反思性的问题,例如你为什么要做田野?你为什么要做这个地方的考察?如何应对田野考察中的诸多挑战?包括语言的挑战或是性别的挑战。再如,你如何处理田野考察的资料?满足于资料的收集和成果的发布?或把资料堆积在博物馆?搜集资料本身是否涉及权力关系的问题?资料的“反哺”本身也是一个学术伦理问题。

她认为音乐人类学家已经和当地民众形成一种互动关系,也不可避免于一种文化的交流,其中存在不同面向的“干预”。学者田野的广度和深度决定了学者对于文化持有者的理解,研究最不可取的就是跳伞式的蜻蜓点水。而作为中国学者,如何反思自己作为“公家人”的优势与权力是重要的。此外,萧老师还提出一系列反思:当她自己将来自田野的知识传授给学生的时候,知识本身是否存在一种权力背景的关系?当学生们坐在教室谈论音乐文化和社区经历的变迁,是否忽略了自己也是这一权力过程的参与者?价值中立和不干涉真的存在吗?这些都让我们重新思考学科曾经倡导的“价值中立”问题,以及它所因应的特殊历史时期的特殊语境问题。

回到遗产保护和文化变迁的主题中,重要的是要保护什么?比如一首歌,要保护它的是歌词?音乐形态?还是表述方式?生存状态?

随后,萧老师提到她的学生凌嘉穗在台湾泰雅族所做的被认定为史诗遗产的“Lmuhum”的研究。首先她先播放了一首传统的Lmuhum,而后播放了一首也被族人认为是Lmuhum的“通俗歌曲”。这个现象引申出“什么是Lmuhum”的问题。如果将Lmuhum认为是史诗,要保护和保存的就是它所涉及到的族群迁徙历史。但之所以那首通俗歌曲也被族人认为是Lmuhum, 是因为它用了Lmuhum的特殊演唱方式。这个特殊方式就是它所使用的“歌谣语”。所以,Lmuhum本身不仅仅涉及到了不同族群相遇时所各自表述的迁徙历史和族属,还包括了它异于书写或口头语言的特殊的“歌谣演唱方式”。因此,要透彻地诠释一项“非遗”,是需要不断深入认知的。

由此,萧梅教授认为谁来定义“应用音乐人类学”十分重要。她提到ICTM对应用音乐人类学的定义为“它是一种以社会责任原则为指导的方法,它扩展了通常的学术目标,即拓宽和深化知识和理解,以解决具体问题,并在典型的学术语境内外工作。”ICTM应用音乐人类学研究小组倡导利用音乐人类学知识关注社会互动和文化变革过程。此外,她强调了在介入或干预中,知识逻辑和实践逻辑的关系也值得深思。她还为同学展示一副漫画,图中的原住民看到窗外的学者,一边高喊:“人类学家来了,人类学家来了!”一边忙着将自己家里的现代化设备藏起来。从这个图片中引发的传统和非遗保护及其与当代社会的关系也是值得同学们思考的。”

最后,萧梅教授介绍了她于2017年在大阪国际会议上的一次关于非遗的发言,发言的核心主题是“engagement”。她首先从一次带本科生去湖北随县花鼓剧团采风的经历说起。当时学生问到:“老师,如果我们对这些被社会日渐淘汰的技艺不能有所帮助,那我们是否就像观看水缸中缺氧的金鱼见死不救呢?”音乐人类学要求研究者遵循价值中立的立场,但是因时代变化,比如政治权威、文化动荡,那么研究者的不介入显然受到挑战,音乐人类学家扮演的角色难道只是资料的收集和成果的发布?随后,她报告了两个中国学界“介入”非遗保护的项目,一个是湖北省博物馆组织的“楚腔汉调”汉剧文化展,另一个是内蒙古民族音乐传承驿站用音响档案复兴蒙古传统史诗的项目。

“楚腔汉调”汉剧文化展是湖北省博物馆的一个展项。从上个世纪末开始,他该馆即把目光投向非遗保护,从关注有形的遗产到关注无形的遗产。比如从戏台的建筑,到关注戏台背后的人际关系。比如明清时期的人群流动,科举考试、商业贸易活动等等。而“楚腔汉调”展览的缘起与湖北省汉剧团“濒危”的生存状态相关。让人意外的是这个活动引来大批汉剧爱好者的支持,该馆不仅收到大批捐赠物品,在展览中组织了200多场汉剧演出也非常轰动。该展览对汉剧产生的效应可概括为:第一,促进汉剧界重视自己的收藏研究,重视和老百姓之间的关系,促成汉剧资料研究所的设立。第二,凝聚了汉剧界的老戏迷的力量,戏迷和专家学者共同出版汉剧唱腔相关的书目。第三,促进政府重新思考汉剧的濒危是否取决于研究力度和宣传力度。第四,促成汉剧进校园的文化活动,如华中师范大学,武汉音乐学院等高校都积极响应次活动。第五,湖北博物馆积累了丰富的展品。该馆策展人员提到:“博物馆一向任务是保存,第二就是影响力,像湖北博物馆这么大型的博物馆,年均参观人数一百多万。有一个汉剧展览演出,观众的基数就非常大,这是任何一个博物馆都比不了的,没有任何一个戏团能有一百多万人来看,这个影响力是任何剧团都比不了的。我们最终是想用对博物馆的影响力,起到对汉剧的保护,但是培养和保护汉剧剧团的工作,还是要落在汉剧剧团自己的身上。”

萧梅教授随后转入第二个案例——内蒙古民族音乐传承驿站用音响档案复兴蒙古传统史诗。在上个世纪,学者注重史诗文本的搜集,忽略了口头表演的重要性。到了21世纪音视频的技术和计算机的发展,由文本记谱方式逐渐转向视频的记录整理。学者收集不少科尔沁地区英雄史诗并且建立数据库,在研究的过程中也不断深入认知科尔沁的史诗传统。该驿站曾请来能唱18部史诗的一位艺人布仁初古拉,但在录制了三部史诗后,这位艺人过世了。那么中断的史诗如何传承?是否能通过数据库留存的影像,继续传承?他们开始了不同方式的探索实验,最终的结果是当下科尔沁史诗传统在牧民中的复活,从传承的角度来说,它具有介入性。介入过程的环节缺一不可--田野考察、表演、研究者、文化持有者等等,也可以说形成了一个“认知共同体”。

最后,萧梅教授总结:“研究需要重视学术介入,并警惕学术如何介入。”

注释:

[1]张伯瑜《何为应用民族音乐学?》,《音乐艺术》,2017年第2期。

[2]Klisala Harrison,"Epistemologies of Applied Ethnomusicology",Ethnomusicoligy,Vol.56,No.3(Fall 2012),pp.505—529.

文字:刘胪婷

编辑:刘胪婷

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6)萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7)萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8)杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实

(10)上双·生态联盟 | 苗族工作坊:如水·漂泊·交融——我与苗族务工阿姨的魔都之歌

(11)施吟云《苏州评弹表演中的“非语言”交互性研究》