音乐人类学专题研究课堂汇报(20)| 《论江南丝竹即兴演奏与乐人社会经历的关系》《以表演为经纬——中国传统音乐分析方法纵横谈》

《音乐人类学专题研究》是上海音乐学院2020-2021学年第二学期的研究生课程(授课教师:萧梅教授)。本课程以一个学期16周的课程为整体规划。第1周的“引论”介绍课程基本内容、目的与课程安排,并讨论关于此课程的相关概念与定义。之后的14周课程则包含五个单元的内容,分别为:音乐人类学实地考察与民族志写作问题;音乐体验与音乐表演民族志;历史音乐人类学专题;仪式音乐研究;应用民族音乐学与非物质文化遗产保护。

课上,同学们以专题汇报以及理论研讨的方式参与课程学习,仪式音乐中心也将陆续推出同学们在课上的汇报内容,敬请关注!

本期推文共推出四组同学的阅读汇报,阅读文献有《论曲调框架》、《口头表演的过程表述——以蒙古族音乐的口传性研究为例》、《论江南丝竹即兴演奏与乐人社会经历的关系》、《江南丝竹“即兴”演奏研究》、《三种伴奏形式与三种表述模式》、“In thecourseof Performance:Studiewin the World of Musical Improvisation”、《传统器乐传承中的即兴演奏》、《以表演为经纬——中国传统音乐分析方法纵横谈》、《表演者:在历史与当下的十字路口——兼论传统的演释和演释的传统》。文末附有本次课堂讨论内容,本课程汇报意在推进教学和交流。未征得报告人同意和授权,不宜引用或转作他用。

《论江南丝竹即兴演奏与乐人社会经历的关系》

《江南丝竹“即兴”演奏研究》

汇报人:邢媛(音乐人类学/2020级博士研究生)

王晓东(音乐人类学/2020级访问学者)

张毅(音乐人类学/2019级硕士研究生)

鲁凌云(音乐教育比较研究/ 2020级访问学者)

大家好,今天我们汇报的《论江南丝竹即兴演奏与乐人社会经历的关系》、《江南丝竹“即兴”演奏研究》两篇文章,都在探讨江南丝竹的即兴演奏问题。

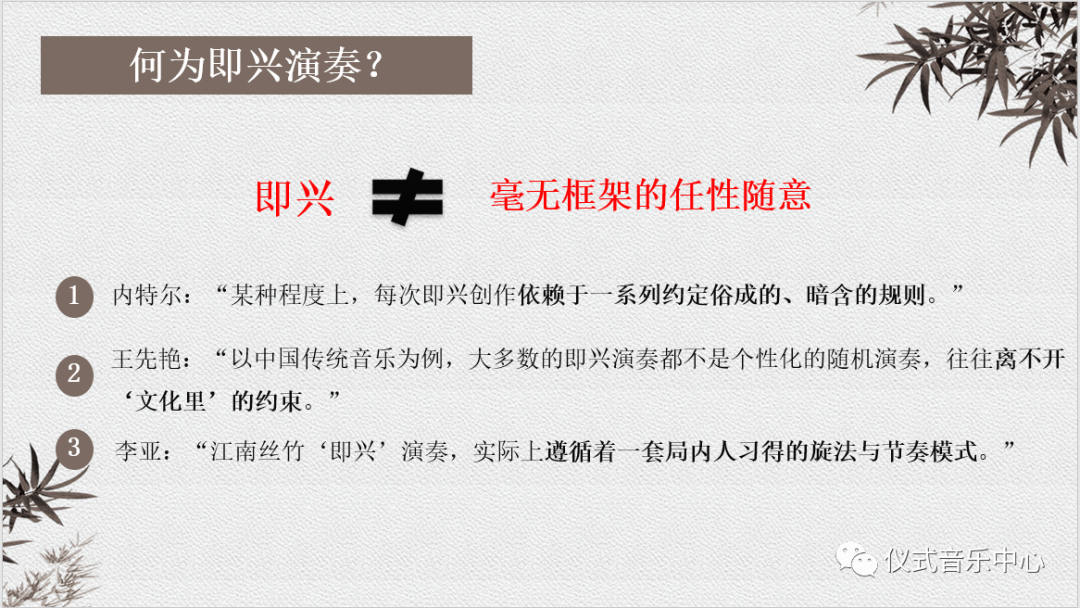

何为“即兴演奏”?我们从不同学者对即兴演奏的定义来看,即兴并不等于毫无框架的任性随意,而是遵循着某一文化的内在规约,并受乐人的演奏经历与师承习得等因素影响。那么,如何研究即兴演奏?两篇文章从不同角度切入,运用不同研究方式,为我们提供了研究路径。

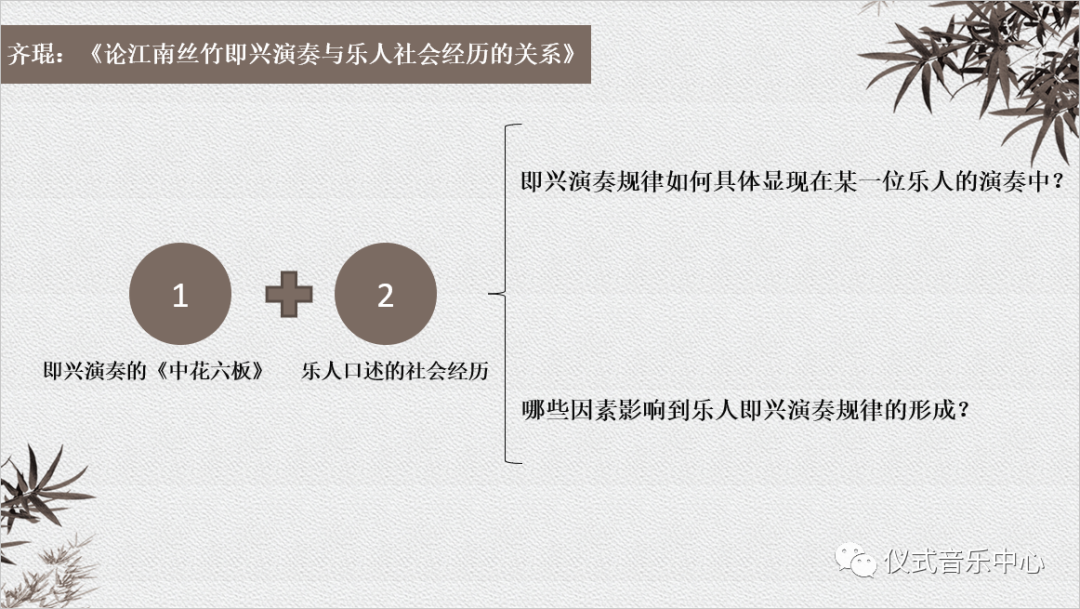

在齐琨老师的《论江南丝竹即兴演奏与乐人社会经历的关系》这篇文章中,作者将五位乐人即兴演奏的《中花六板》为分析对象,结合乐人口述的社会经历,来回答即兴演奏规律如何具体显现在某一位乐人的演奏中?哪些因素影响到乐人即兴演奏规律的形成?两个问题。

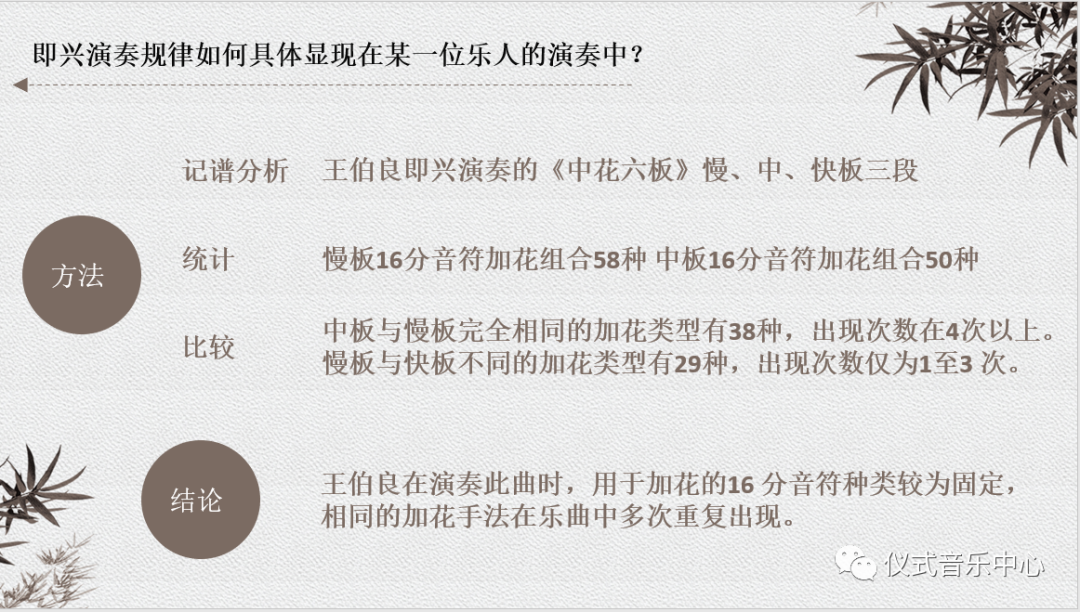

为解决第一个问题,作者采取了记谱分析与统计比较的方式,以乐人王伯良演奏的《中花六板》为例,分别统计了他慢板、中板、快板三段中出现的16分音符加花组合,从而比较出其中相同的组合方式,作者认为这些组合方式是乐人王伯良较为固定的、有规律的选择。

而乐人固定规律的即兴演奏方式受何种因素影响?则是作者要回答的第二个问题。为此,作者依据乐人口述史,对比论述,认为即兴演奏规律受乐人演奏实践、师承关系以及乐谱传播三个方面的影响。

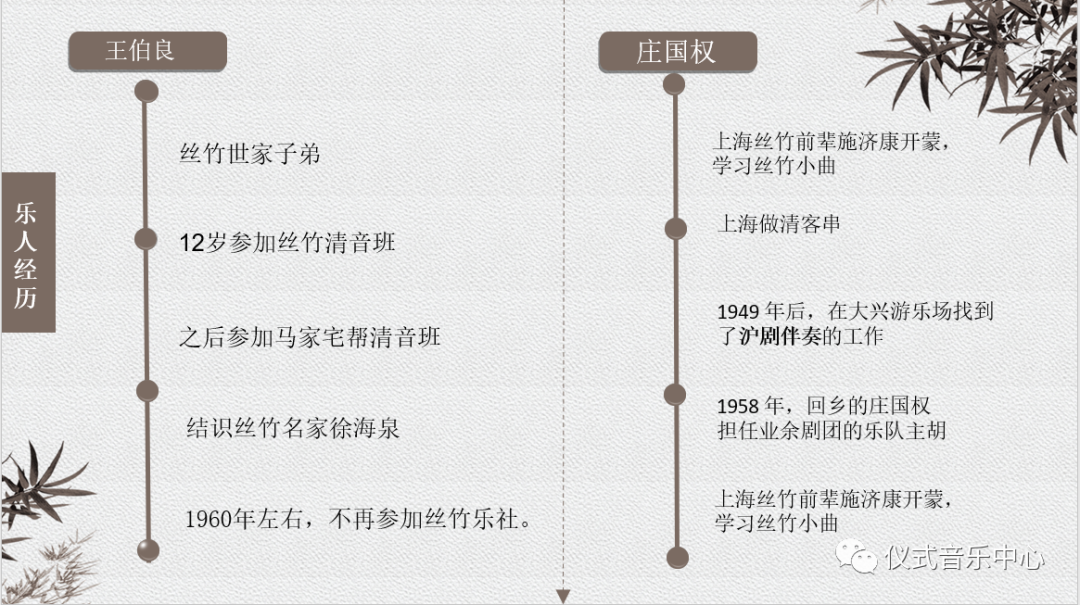

首先,作者对比庄国权与王伯良演奏的《中花六板》的加花组合发现,两人各自有其不同的加花技法。而这一现象出现的原因,是由于两位乐人的社会经历不同。如庄国权较之王伯良有着为沪剧伴奏的经历,在他演奏的沪剧长过门旋律中常出现1235的16分音符组合,这种组合方式也被他应用在江南丝竹《中花六板》之中。可见,乐人的演奏实践经历影响即兴加花规律的形成。

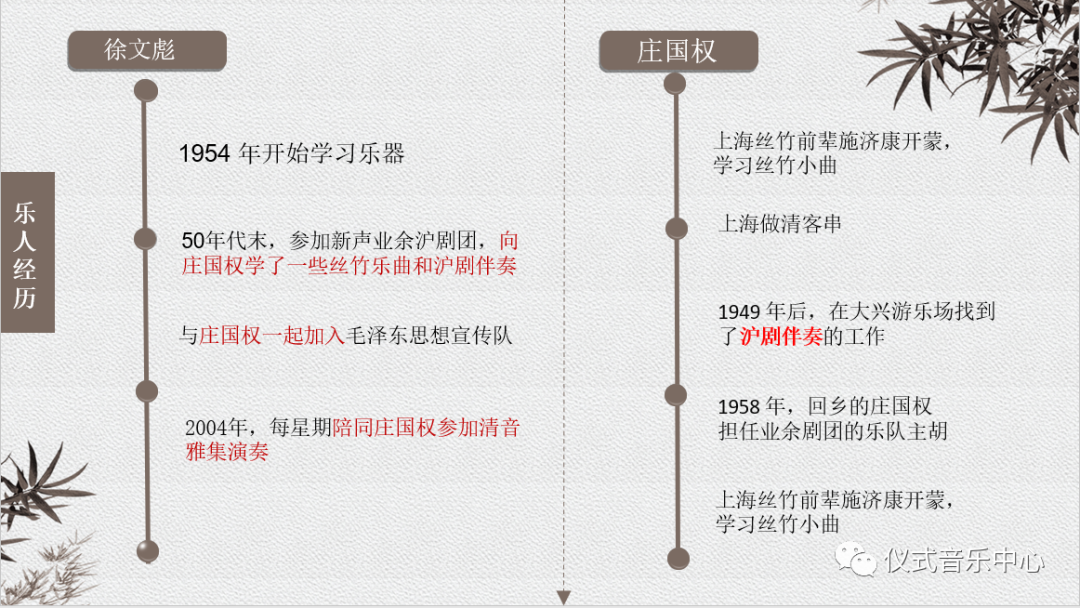

其次,作者通过对比徐文彪与庄国权的演奏后发现,两者的音符组合方式极为相似。通过分析徐文彪的从乐经历,作者发现庄国权在徐文彪的习乐过程中扮演重要角色,两人常在一起奏乐,虽名义上不是师徒,但在共同演奏的过程中,庄国权的演奏技法潜移默化的影响着徐文彪,两人实质上已形成师徒关系。由此,作者认为乐人的即兴演奏规律可以师徒传承。

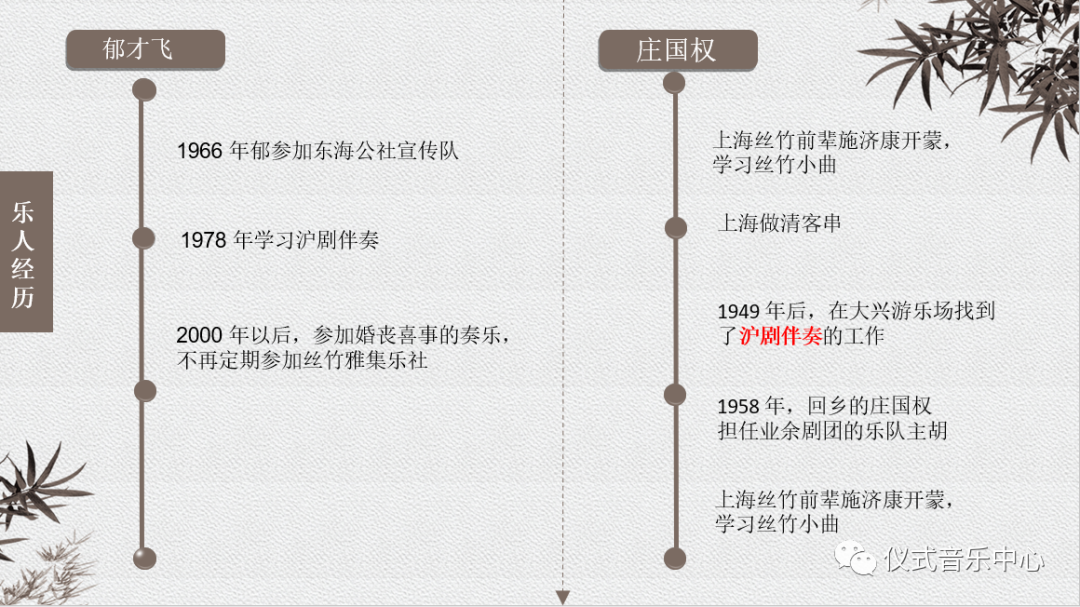

最后,作者通过对比郁才飞与庄国权的即兴演奏规律,发现两人的音符组合方式十分相似。但两人交集不多,最后作者发现这一原因由庄国权所编写的传统丝竹乐谱导致。这份乐谱以简谱的方式详细的记写了每一小节的加花用字,由此,虽然庄国权与郁才飞交集不多,但庄国权通过他所详细编写的这份乐谱,间接的影响了郁才飞的即兴演奏规律。

以上,便是该篇论文的大致内容,我们认为这篇文章主要是以一个个的乐人为主体,论述影响个体乐人即兴演奏规律形成的因素。那么,若将江南丝竹艺人看作一个整体,他们是依照着怎样的内在规约加花演奏?这一问题在李亚老师《江南丝竹“即兴”演奏研究》文章中有所探讨,请王晓东老师向大家介绍。

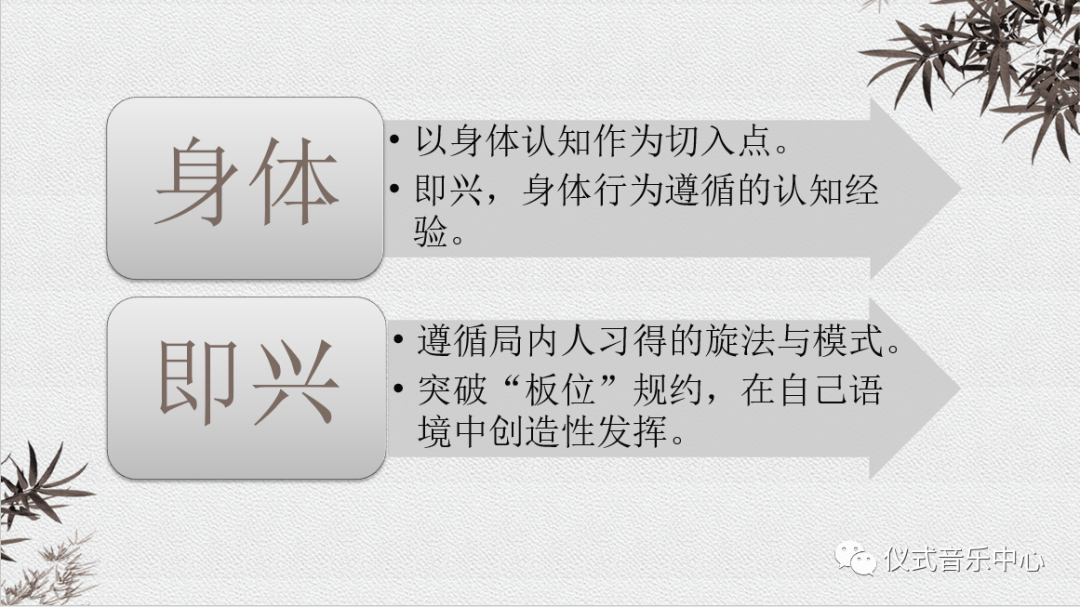

李亚老师的这篇论文以学习江南丝竹过程中的身体认知为切入点,通过对民间乐手内心规约、指法记忆及“即兴”创作的描写,拓展表演理论的即兴话题,并认为丝竹艺人的“即兴”实际遵循着一套局内人习得的旋法与节奏模式。“板位”更是其中最具规约性的限域,然而这些规约从来没有限制他们在自己语境中创造性的发挥。

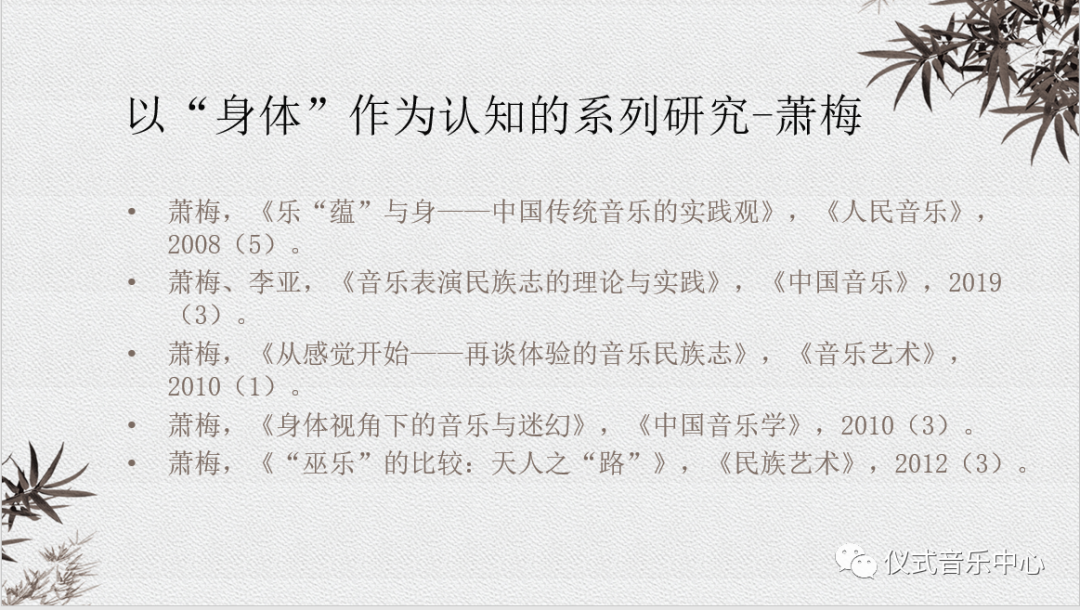

以“身体”作为认知视角的研究,萧梅老师有系列已发表的学术论文。如她的《乐“蕴”于身——中国传统音乐的实践观》、《音乐表演民族志的理论与实践》(萧梅、李亚)、《从感觉开始——再谈体验的音乐民族志》。并且,在萧老师的巫乐系列研究中,如《身体视角下的音乐与迷幻》一文,通过仪式与音乐研究中的不同身体观,提出“缘身性”在思想,即强调行为的互向关系在研究中的重要性,并从这一视角反思音乐与迷幻的研究。《“巫乐”的比较:天人之“路”》中认为以“身体”作为特质,作为制度性展演之比较为切入点,以“路”作为萨满及巫的制度性执仪焦点,考察其“行路”的展演能够再度形成一个比较的参照系。此比较不仅仅只是“巫术”般地依赖交感和顺势的相似性联想,把落脚点放在身份特质的共性上,而且能够包含“旅程”的差异性比较,这个差异性可提供信仰及文化的“地方性知识”又因比较而具有着“超越地方性”的学术意义。

由此,李亚老师的这篇文章以身体认知作为切入点的江南丝竹的“即兴”研究,是在此研究视角上的延续。

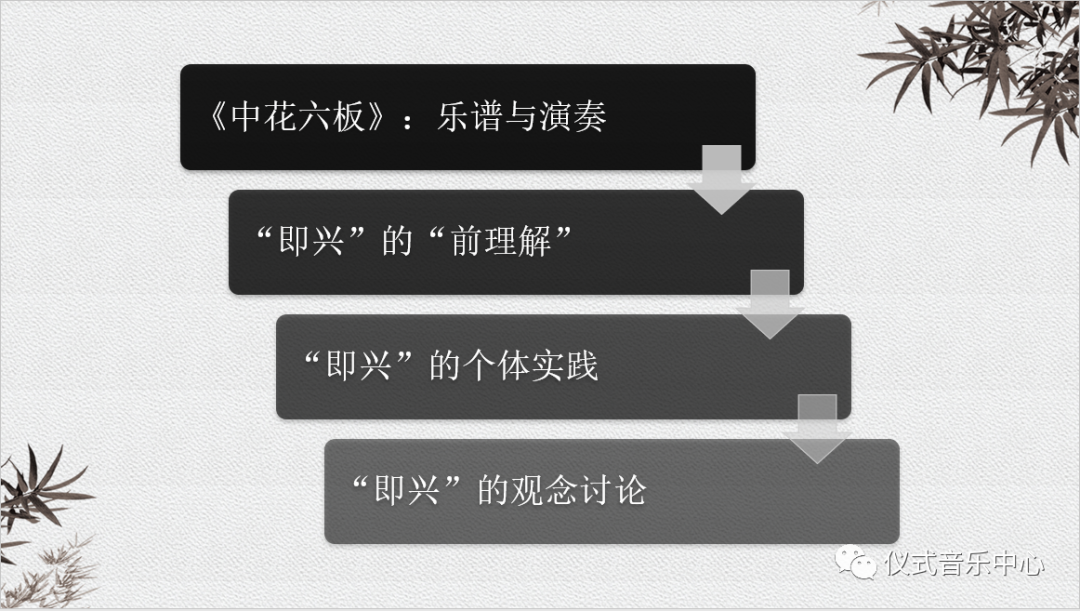

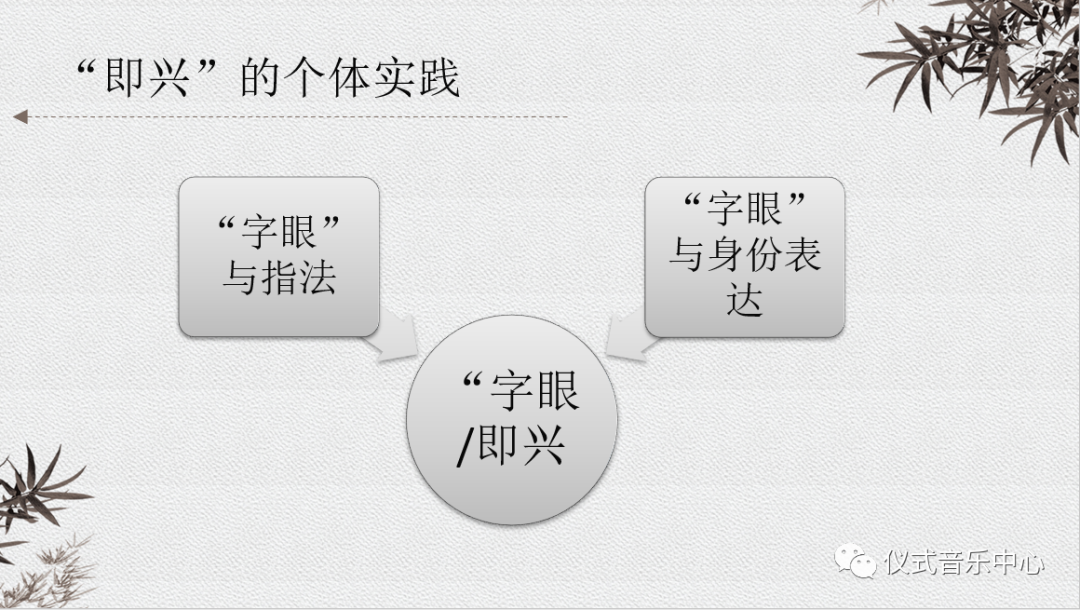

《江南丝竹“即兴”演奏研究》这篇论文主要由此四个部分构成。在第三部分认为“板位”是江南丝竹“即兴”的根基,而“字眼”是他们“即兴”的外现。她从“字眼”与身份表达、“字眼”与指法两方面对“即兴”的个体实践进行了探讨。

在最后的“即兴”观念讨论,李亚认为,江南丝竹的“即兴”演奏是一种凸显表演者主体性的音乐思维,对它的研究和探讨,将促使我们反思传统与现代性审美机制下的音乐制造差异,并体验中国传统民间音乐中所隐含的一种创造力。

最后,我们小组也有一些反思。首先,齐琨老师这篇文章使用了大量统计的数字来说明问题,毫无疑问,我们认为这个方法是科学的、有效的。那我的问题首先是“什么是科学的方法?”或者说“什么是科学?科学到底是什么?”另外,“使用统计学的方法用于分析是否有效?”尤其是在人文学科领域,它的参考价值究竟有多少?我们在研究中可以使用这样的方法,但是对它是不是要毫无保留的信任?我们又该如何恰当的使用这个方法?

《以表演为经纬——中国传统音乐分析方法纵横谈》、《表演者:在历史与当下的十字路口——兼论传统的演释和演释的传统》

汇报人:董赫(爵士乐演奏/ 2020级硕士研究生)

陈亦(电子音乐设计 / 2019级硕士研究生)

罗晗绮(音乐人类学/ 2019级硕士研究生)

大家好,我们小组汇报的第一篇文章是杨民康老师的《以表演为经纬——中国传统音乐分析方法纵横谈》,全文以表演为经纬结合各种实例及图表向我们讲述了中国传统音乐目前存在的一些研究范式。

文章在内容提要中介绍了中国传统音乐研究方法论涉及的两个学术分类系统。而本文主要论述的是“微观—实践—方法层”和形态学层面的五种分析范式。

文章引文部分,作者讲述了他的写作原因,写作方法及内容等。

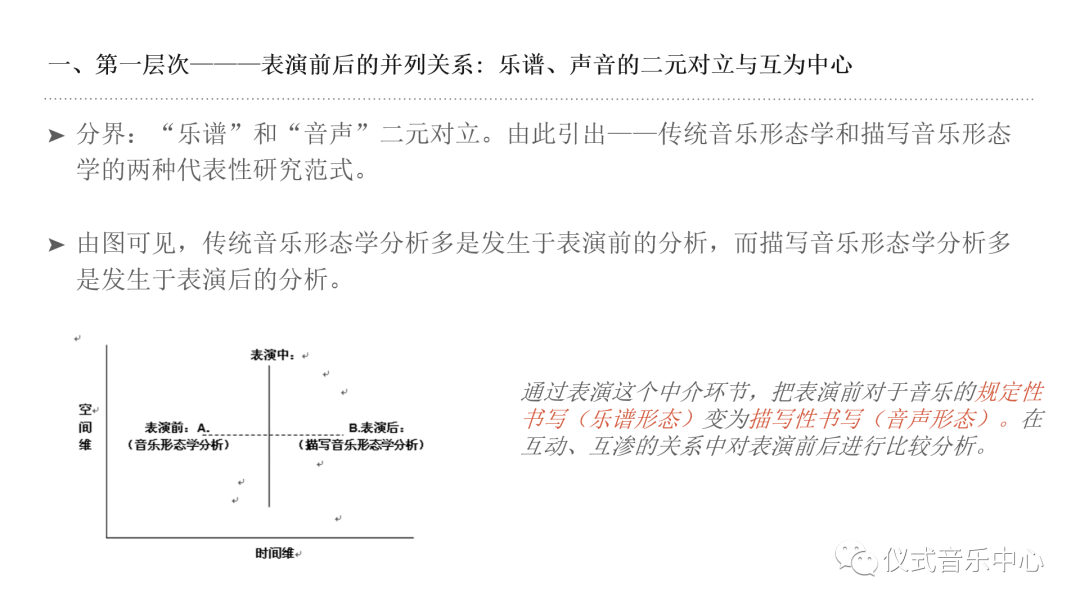

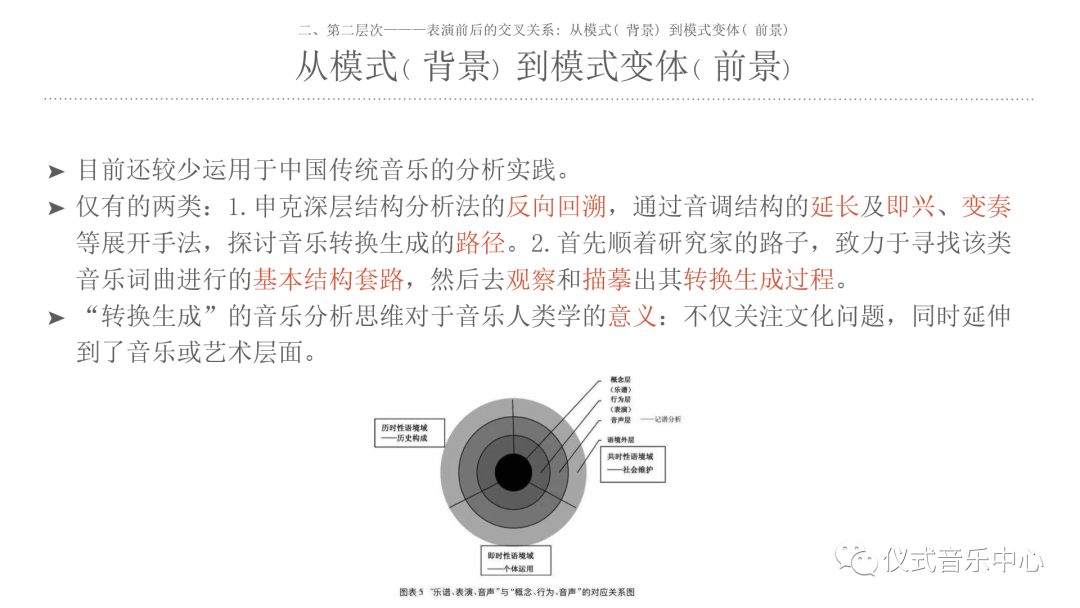

作者把表演分为三个层次,第一层次是表演前后的并列关系,它是以音乐表演前后的对象化划分为“乐谱”和“音声”的二元对立。作者由此引出“传统音乐形态学”和“描写音乐形态学”的两种代表性研究范式。由图可见,传统音乐形态学分析多是发生于表演前的分析,而描写音乐形态学分析多是发生于表演后的分析。

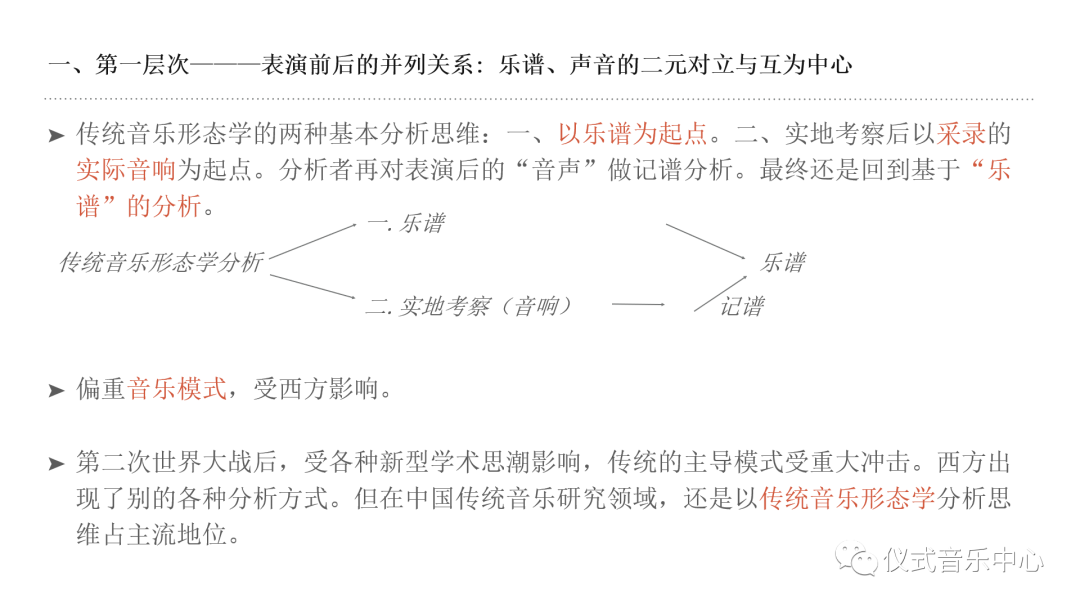

之后,作者论述了第一种研究范式,即以乐谱为起点的“表演前”研究——传统音乐形态学分析,这种研究范式主要来自西方的谱系统音乐。传统音乐形态学的两种基本分析思维分为:1、以乐谱为起点,2、实地考察后以采录的实际音响为起点。之后,分析者再对表演后的“音声”做记谱分析,最终还是回到基于“乐谱”的分析。但这种分析方式在二战后受到冲击,西方出现了其他分析方式,但在中国传统音乐研究领域,还是以传统音乐形态学分析思维占主流地位。

随后,作者论述了第二种研究范式,即以声音为起点的“表演后”研究——描写音乐形态学。作者在这部分开头举了潮州开元寺和德昂族地区民歌“格喷”的两个田野调查的实例,来说明若想真正达到客观描写和精微再现的研究效果,若仅采用传统乐谱这一种并非适用于呈现“表演后”状态的人工符号来记写和分析还远远不够,必须辅以复数的音响或视频作为分析依据。

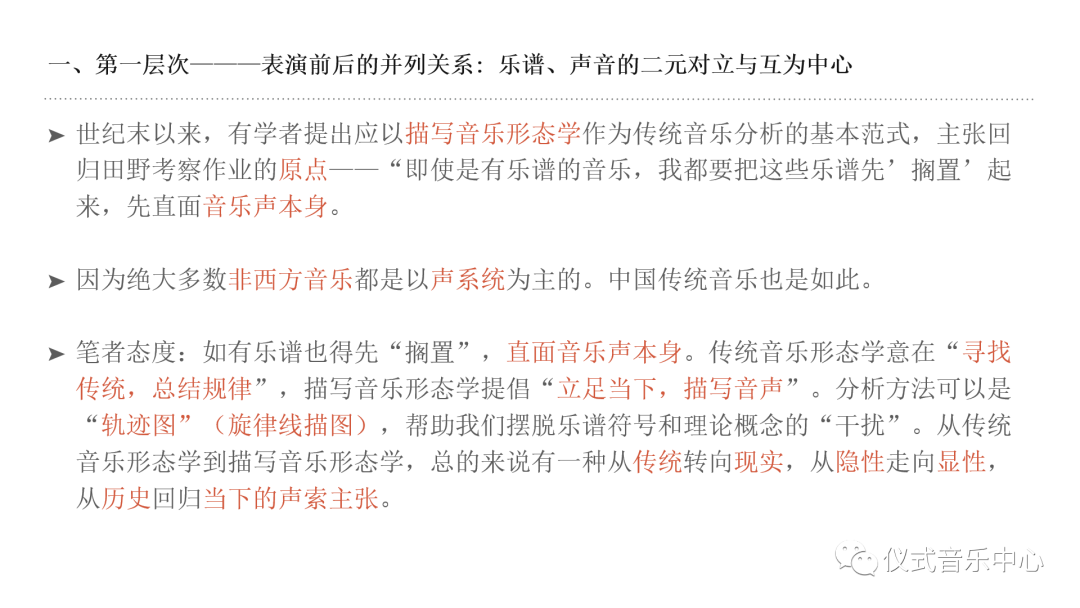

描写音乐形态学要求我们“搁置”乐谱,直面音乐/声本身,因为绝大多数非西方音乐都是以声系统为主的,中国传统音乐也是如此。

之后作者用这张图表对比进一步说明了这两种分析范式的不同,传统是基于乐谱,分析起点为表演前的分析方法。描写是基于田野,分析起点为表演后的采风记录,让我们直面音声的分析方法。作者在一部分结语中提出了两个让我们去进一步思考的问题,如下方PPT中所示。

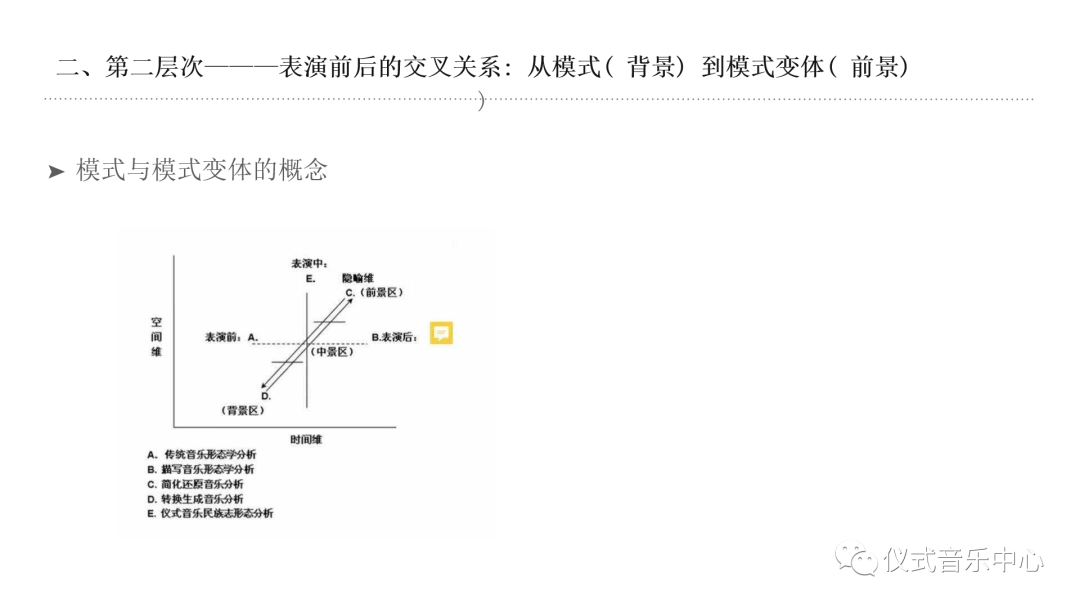

接下来是表演研究的第二个层次,即“表演前后的交叉关系:从模式(背景)到模式变体(前景)”。如下方PPT中所示,该类研究穿梭往返于“表演前、表演后”。

作者在这一部分提出了第三种研究范式,即“简化还原”音乐分析。其中比较重要的是申克分析法,它基于西方古典音乐的调性结构分析,后来被应用于民族音乐学分析,为了适应新的学术环境和研究条件的需求,民族音乐学家对其进行了必要的修改和简化。这类研究范式注重实证分析,从音声开始,按程序走完“前景—中景—背景”的“简化还原”的全程。

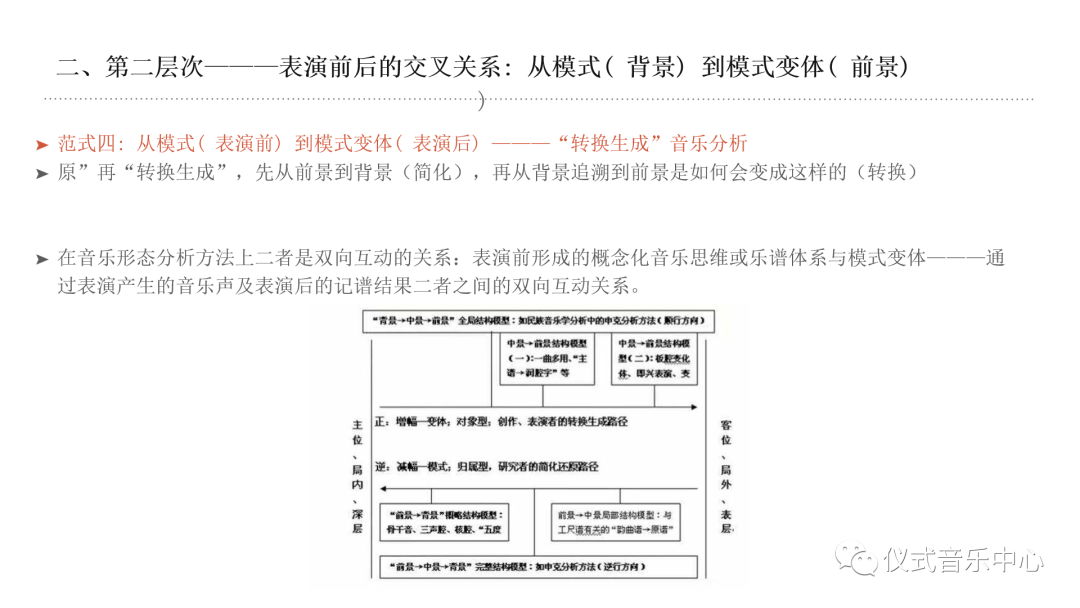

作者随后在此基础上又介绍了第四种研究范式——“转换生成”音乐分析。这种范式更为复杂,先“简化还原”再“转换生成”,先从前景到背景(简化),再从背景追溯到前景是如何会变成这样的(转换)。

这种分析方法目前还较少运用于中国传统音乐的分析实践。但这种分析思维对于音乐人类学的意义是:不仅关注文化问题,同时延伸到了音乐或艺术层面。

之后,作者提到了研究的第个三层次,即以仪式音乐为语境,也就是以表演为中心的音乐分析方法。作者表示仪式音乐民族志的形态学分析更注重表演(“在场性”)。他从美国民族音乐学家Carole Pegg的重视“表演”的观点反观中国传统音乐分析方法也可以从表演这个中央装置出发分析到各种其中的因素,比如历史、民族、宗教、信仰、政治、社会群体等。

作者在结论部分中表示,文章中这五种范式的研究方法都可运用于传统音乐的研究,取决于研究者如何选择、把握。是注重“表演前”(乐谱)还是“表演后”(音声)。作者还说明了这些分析思路与语言学之间的跨学科影响。最后他提出了他的希望,他希望研究者更好地发挥“表演”作为“强大的中央(或整合)装置”的作用,去有效地解决那些更具有现实性、应用性的理论和实践问题。

我们小组汇报的第二篇文章是萧梅老师的《表演者:在历史与当下的十字路口——兼论传统的演释与演释的传统》。

作者的开篇第一句即是:也许,没有任何一个时代像今天这样纠结于“传统”。面对传统音乐的当代性,作者提出了自己的问题,也就是作者的副标题“传统的演释与演释的传统”,讨论某种传统如何被演释,还是依照某种传统去演释?演释的传统作为一种方法如何生成并存在?

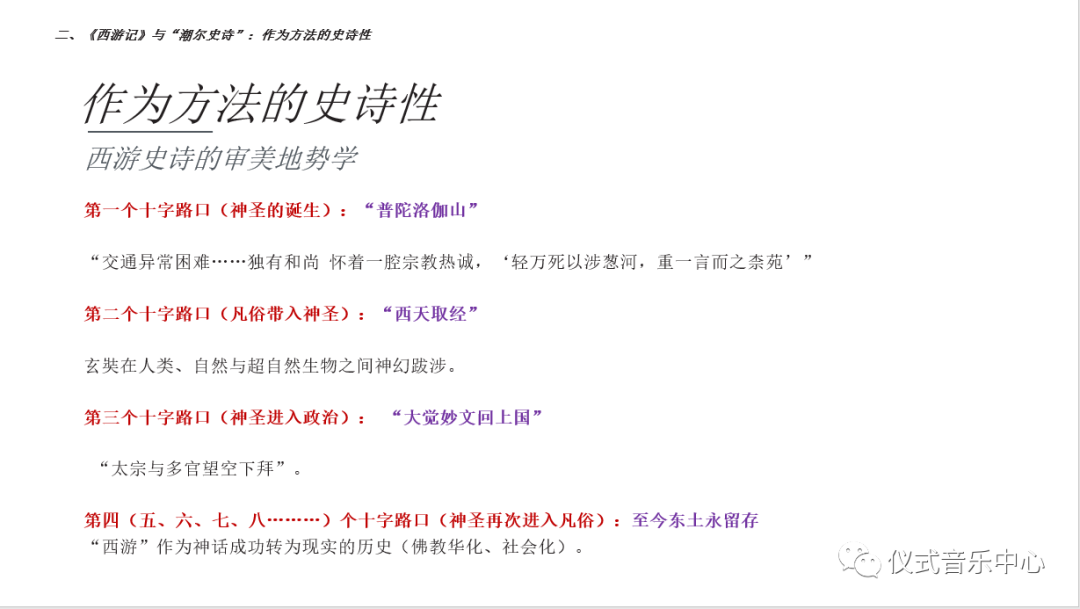

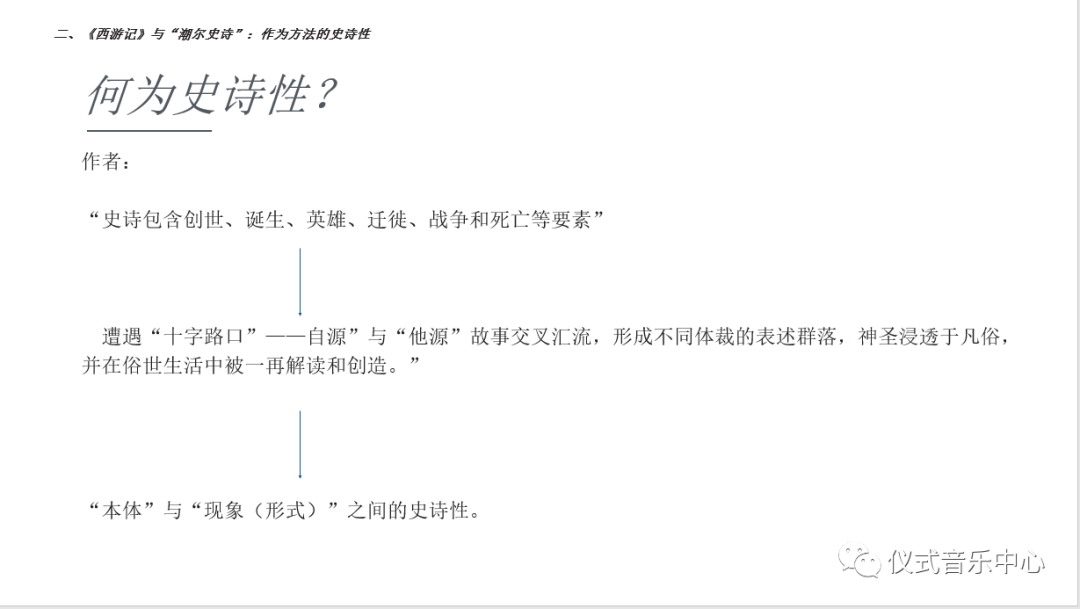

我想打乱文章章节的顺序,以我自己理解的思路来汇报萧梅老师的这篇文章,这也是一个“转译”的过程。拆解后的顺序为:第二章——第一章前半部分——第三章——第一章后半部分。“《西游记》与‘潮尔史诗’:作为方法的史诗性”,这是作者的第二章。要从2019年Bolman来上海音乐学院做的相关音乐史诗的讲座开始说起。在那次一次讲座中,Bolman将西游记作为史诗,来解释他所提“审美地势学”(aesthetic topography)中的十字路口。文中提到Bolman一共展现了四个十字路口。如ppt所示,玄奘选择西行的那一刻便是第一个十字路口,史诗的神圣之旅就此诞生;第二个十字路口便是玄奘西行路途中遭遇各路妖魔鬼怪,这一过程使凡俗带入神圣;第三个路口,玄奘取经归来,大唐天子与百官“望空下拜”,是神圣进入政治的时刻;而后,便是第五、六、七、八……乃至无数个路口,这段传奇故事在不同的历史时刻被不同的人不断地转述、改造、重塑。

如何理解作者所提的史诗性?我们可以看到西游作为一种史诗,它的本源在一个又一个十字路口,碰到无数个改变这个故事本源的表演者——故事的主人公、说书人、小说家、皇帝、政府官员、佛教道教弟子、乃至民间戏台上的演员们……这些肉体凡胎的人类在不断的“转译”中解构再重构故事本源,它在流传中一次次的去超越它原来的故事本体。这是一种“本体”与现象之间的史诗性。

对于中国传统音乐来说亦如是,作者说到:“史诗的史诗性带来的不是一个“本原”音响的客观结构,而是一个不断处于“十字路口”的主观性之认识论和本体论—以表演者为中心、吸纳不同音乐实践的演释传统。也就是表演者“声音主权”及其转译的过程。那么我们当下所走的十字路口,是一个怎样的十字路口呢?我想返回到文章第一章的前半部分。

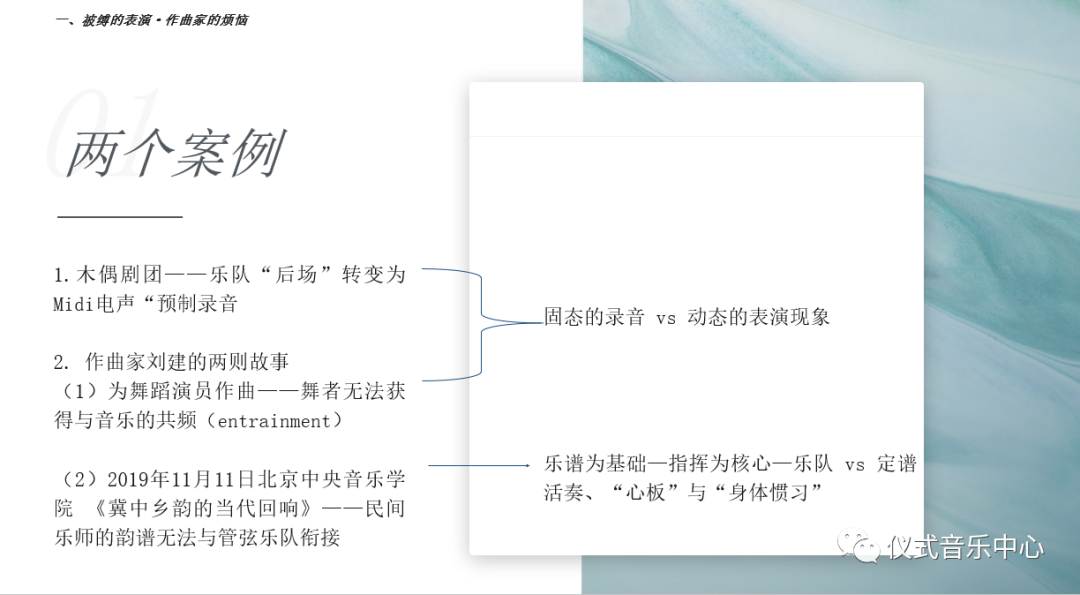

作者在这里通过两个例子来讲述,在第一个例子中,木偶剧团将伴奏乐班换成了Midi电声的预制录音,而失去了民间表演中互动、即兴创造和临场发挥的特点。在第二个例子中,作曲家刘健在与舞蹈家合作,在举办一场管弦乐队和民间艺人合作的音乐会中,都出现了无法配合,无法衔接,无法调和的问题。通过这两个例子,作者总结前两者是固态的录音和动态的表演现象的冲突,后者是乐谱为基础—指挥为核心的乐队与习惯定谱活奏、“心板”与“身体惯习”的民间艺人的冲突。

作者认为这两个例子中更深层的蕴含的是一种作品文本与口头表演的较量。抑或是作者在其《20世纪的“两本书》中所提的“城市人的书”和“乡下人的书”的较量。再者,还可以是西方音乐体系与中国民间音乐知识体系的对比。

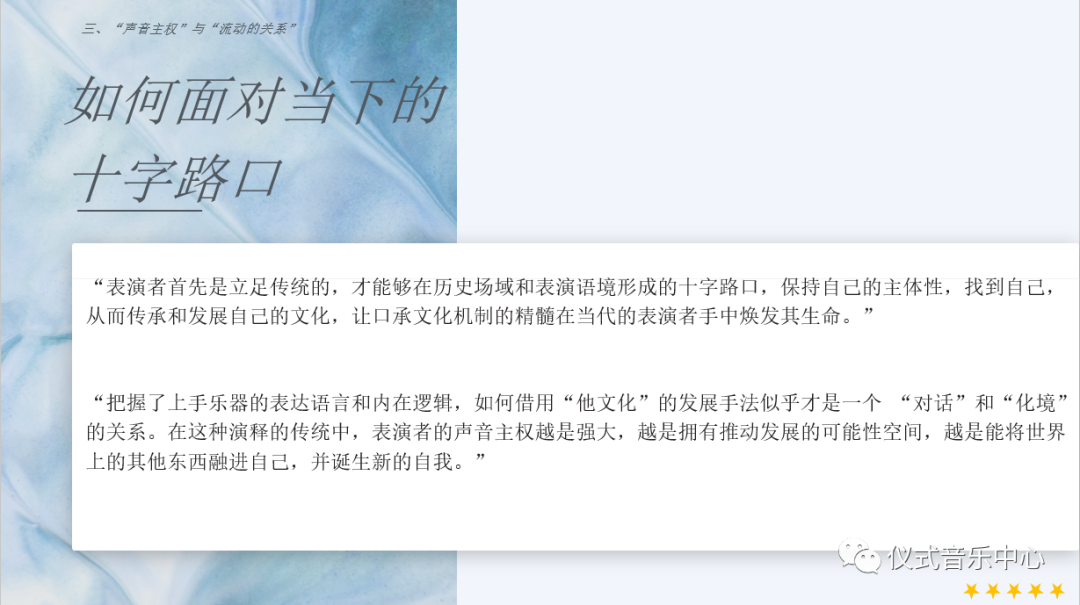

这就是我们在当下遇到的十字路口,它和以往相比,极具流动性。那么在这样的十字路口,我们该如何去宣示我们的声音主权,如何使得传统与当代共生和延续呢?这就要进入作者第三章的内容。

作者在文中例举了刘德海、钟玉风两位表演者这两位表演者。他们的共同点,我认为是作者文章中提到的钟玉凤的一句话,“琵琶还像一艘古船,可以到处探险。”

也就是说,表演者首先要立足传统,无论是歌唱还是乐器,我们要掌握其表达语言和内在逻辑,将其内化为我们的身体行为,我们才能在我们的“声音”中找到我们的“自我”,把握一种“声音”主权。也就是“古船”之身必须足够完备和庞大,我们才能凭它到处探险,在路途中遭遇一个又一个“十字路口”,碰撞、理解、包容十字路口的“他文化”,以完成一个新的“自我”的塑造。

那最后一个问题,如何“立足于传统”?也就是我们如何更好地打造属于自己的“船”。我们这时候要回到作者的第一章的后半部分——音乐学的反思。在这一部分,作者告诉我们,应当以表演研究作为切入“演释的传统”,关注表演者的体化实践(incorporated practices),关注身体—认知—表演与音乐形态生成并社会化的过程之重要性。关于这一部分的阐释,实则在之前的课堂都有相当分量的讨论与文献阅读,在此就不再赘述。

那么最后,是我对于这篇文章的一个感受,每一个“历史的十字路口”都是开放,其重要意义实则在于我们发现“十字路口”在过去与当下的存在,从身体实践、声音体验出发,折返重思每一条“来时路”,才能任凭东西南北风将我们带往未来。这是有关这篇文章的汇报。

那么,我们小组汇报的两篇文章都是关于“表演”的文章,且杨民康老师的“经纬”和萧梅老师的“十字路口”也有相似的表征特点。不同的是萧梅老师的“十字路口”,阐释的是与你我都相关的“现象”,从这种“现象”出发,讨论传统音乐在历史与当下的“十字路口”如何被演绎,如何去演绎。杨民康老师的“经纬”,实则是一种方法论,一种分析模式的提出。但两者之间的联系,我们看到萧老师的“述作矛盾”或者说两本书,与杨老师的表演前、表演后相对应、史诗性的转译与模式、模式变体相对应、表演者的体化实践(incorporated practices)和杨老师的“表演过程之中”相对应来看,这几组实际上是有着内在联系的。

以上就是我们小组的汇报,谢谢大家。

课堂讨论环节:

萧梅老师:感谢以上四个小组的汇报。

萧梅老师:首先我回应一下杨怡文、方迪这组最后提出“一个曲调框架只与一个主题相关联,与同一个曲调框架与多个主题相关联的不同是什么”的问题。“主题”是阿尔伯特·贝茨·洛德(Albert Baters Lord)在《故事的歌手》一书中提出来的,也是口头诗学理论里的内容,这个“主题”实际上在口头诗学理论中原来是类似“歌词内容”的主题,杨怡文同学在汇报的时候也放了音响给大家听,曲调互文可以细分成两个层面,比如同样一首歌曲,但是不同的人演唱的完全不一样,这就是一个曲调框架只与一个主题相关联,然后不同人的演唱所生成的曲调之间形成“曲调互文”关系。那么,第二个“同一个曲调框架与多个主题相关联”就很好理解,比如《天虎》、《嘎达梅林》,它的歌曲主题是不同的,形成了不同的曲子,但实际上共用一个曲调框架,就是一个曲调框架与多个主题相关,就是所谓“同曲异词”的歌群了。几首不同的歌或者说几首不同的“艾”(蒙语:aya)共有一个曲调框架,因为“艾”概念就是这个曲调把词装进去之后它变成一个具体的歌,比如《嘎达梅林》,有了具体的词,这个曲调才成为具体的歌,它是这样的一个关系。所以博特乐图在《论曲调框架》一文强调两个层面,即一个曲调框架只与一个主题相关,但是演奏者每次演唱或演奏不同;另一种就是不同的主题形成不同的歌,但是它们依托的是一个共同的曲调框架。作者指出了变化的不同方式,而这些变化,比如说我的曲调跟你的歌词,它会形成一个曲调上的互文,就是看起来好像我也用了你的,你也用了我的,就是这么一个概念。

但是,我想到了另外一种情况,一个曲调框架可能与一个主题相连,但是这里还可以再细分,就是同一个曲子可以是一个人演唱,也可以是一群人演唱。比如我上个世纪九十年代第一次去科尔沁草原,科尔沁的短调非常出名,当时我采录到一首歌,他一开口唱,我就直接反应到这首歌不是港台歌曲《曼丽》吗?我当时想这个港台歌曲流传可真快,这个地方的人竟然这么快就把港台歌曲变成民歌了。回家后我就跟我妈妈说,我说现在港台歌曲真是无孔不入,我们去采录的民歌竟然都有港台歌曲的旋律,只不过蒙古语唱出来的歌曲跟港台歌曲的旋律虽然是一样的,但是风格已经很不一样了。然后,我就哼给我妈妈听,我妈妈一听就说她在上海读书的时候就听过这首歌。原来上世纪30、40年代,上海的老唱片里就有这首歌《曼丽》,所以说港台的和上海老歌一脉相承。那同样在科尔沁,这首歌叫做《万丽》,演唱形式有徒歌,也有说唱,在科尔沁有,在锡林郭勒也有,在当代,安达组合也演唱。《万丽》《曼丽》,一字之差。那么这首歌到底是哪来的呢?我有一个学生在网上查找到这首歌是王洛宾记写的。他可能搜集的是蒙古族曲调,然后填词,以表达那个时代的年轻人投身革命,两位恋人,女方牺牲了,所以他们唱这首歌来表达悲伤。那么,上海老唱片或者香港老唱片中都延续了恋人离去表达爱情内涵。这首歌其实可以做一个追溯,它就可以写一篇文章,就是一个小小的民族志。那么,这个曲调也可以说形成了一个不同表达方式的歌群。《曼丽》、《万丽》,它可能是同一个主题,也有可能从“万丽”到“曼丽”的过程中有主题的变化,因为王洛宾写的歌词跟老乡唱的“万丽”里面的歌词不一样,虽然也是唱一个姑娘,王洛宾把它变成了一个悲伤的生死离别的歌,但当地的《万丽》并不表达生死离别。所以,从歌的角度来看,你会突然发现传统其实好当代啊,是吧?因为这么流行的港台歌曲,实际上和我们民间传统的歌发生了勾连。就像赫徳撰写的《歌爱大众》(Song loves the Masses),这本书的封皮是赫徳在翻一本民歌集,后面站着海顿、莫扎特、贝多芬,他们都在看这一本民歌集,我们可以细致分析这些西方的作曲家,他们跟德奥民间音乐的关系。但是我们要看到,赫徳实际上强调了一首民歌可能是短小的东西,但是通过作曲家不断地演示,不断地创作,它可以不断地被不同的乐器、作曲家或者不同的体裁来演示。所以,一首歌在不同的十字路口或者在不同的时代,它会经历不同的时刻,那我举一个例子,比如《东方红》和《骑白马》,其实《骑白马》已经不是真正的最早的民歌了,他肯定是在有洋枪的时候,才会有“骑白马、跨洋枪”的歌词,因为只有当兵才会有洋枪,那肯定是一个相对来说近代的东西了,但这种曲调肯定有它更早的版本,只不过我们现在只找到了骑白马跨洋枪这个时代的东西,从《骑白马》变成《东方红》,就是从一首老百姓口里的歌,转身变成了一个国家的时刻,它成为了一个在国家的十字路口,它就从非常民俗的一个民歌变成了一个相对神圣的东西,所以我觉得这些东西都是我们在做音乐研究中可以去思考的一些问题,很多作品都值得我们去做很多的思考和关联。

陈勇:请问刚刚讲的这个曲调,它被王洛宾记写之后还在口头传统里吗?

萧梅老师:口头传统照样有呀,所以我在采风的时候,我听到民间唱的是《万丽》呀,但是歌词和王洛宾的不一样。

陈勇:对,就是除了那一部分相对独立的之外,他记写的这个版本的曲调还在口头传统里面吗?

萧梅老师:你说王洛宾的版本是吗?王洛宾的版本就是流行歌,而且它有谱子,那这就已经不是一个口头传统,但是我觉得流行音乐其实也蛮口传的,大家听唱片就可以唱,不一定非得要去按谱学,但是那时候唱片上也是有谱子的或者复印的歌本。

陈勇:谢谢老师,刚刚花卉同学汇报的时候,他讲到一个“催奏”,我觉得这个演奏法是不是和巴洛克时期的减值的装饰法接近?我想到是不是我们把这些不同即兴的方法用统计学的方式做一下,可能最后出来的就是有限的几种模式,我想如果再附加一些限制条件,我们可以归纳出集中比较常见的即兴方式。另外,像巴洛克通奏低音,原来那些谱子,它并不是音乐,它只是雏形,或者某种基础,我觉得这个也挺有意思的,因为我现在认为很多的即兴演奏的传统,在它的文化里面并不是一种即兴演奏,它就是音乐本身。

花卉:其实当时巴洛克的创作是约定俗成的,然后每个乐手的演奏虽然在细节上有区别,而且个人风格比较明显,但有一种隐形的规则在里面,并且我觉得这种规则取决于那个时代的特征和那个时代的审美,我觉得时代性是非常重要的。因为,巴洛克它有那个装饰繁复的意思,它的音乐也有这个风格在里面,我个人感觉是这样。至于陈勇说是否能够通过统计学把这个即兴的方式统计出来,我感觉中国即兴演奏这方面,事实上是跟乐器本身非常相关的,比如以前吹笛子或许不能吹出完整的半音阶,他当时如果要加花,演奏者可能随手按一下,那他可能吹出do、mi、do,也可能是do、re、do,我觉得就要看笛子的孔位怎么设置的,我不知道萧梅老师怎么看这个问题。

萧梅老师:我觉得你们俩都提的非常好。我们先说陈勇刚刚提出的统计的问题,其实统计是可以做,你也可以统计出来大概有多少类型,尤其是我们现在说这种大数据,只要你有足够的样本,但是现在基本上足够的样本就是所谓的“谱子”,有很多就是把谱子输入,然后去做这种统计。但是,问题在于我们统计出来的这个类型,目的是什么?我们统计出来的结果想要做什么,这个很重要,我统计出来是为了分析,还是统计出来是为了给谁用,当然也有可能我们统计出来进入教材,然后告诉读者如果写某种时代的音乐风格。实际上,这些在我们的现实生活当中也是发生的。就比如说我们现在作曲家,可以非常深入地向江南丝竹学习,通过对江南丝竹大量的记谱和分析,总结出配器法,笛子该怎么样演奏,扬琴该怎么样演奏,二胡该怎么样演奏,你可以写得很漂亮,而且听起来就是江南丝竹的风格。现在中央音乐学院人工智能也想做这类事情,比如解析江南丝竹中笛子的各种变奏,统计分析各种各样的即兴手法,以致于人工智能模拟出江南丝竹各种各样的风格。但是,千变万变,人的感情和大数据是不一样的。就像邢媛刚才讲的一样,江南丝竹为什么要“加花变奏”?实际上,加花在民间的意义跟我们所说的“加花”意义也许不太一样。那民间的那个意义是是今天我可以这样加,明天我可以那样加,取决于配合者不同的心态。我如果要和你合乐,是因为我今天跟你聊得来,跟你一起演奏,我跟你聊不来,我今天就没法跟你玩,民间是这个概念。所以,为什么丝竹玩家中有些人会跟作曲家产生这么大的冲突?作曲家也非常委屈,江南丝竹,不能永远就那八大曲吧?我认认真真学习,辛辛苦苦创作,为什么得不到理解?当然,如果站在我们的立场上,确实觉得应该有新曲目,你不能一辈子就玩那八大曲。但是我在跟民间乐师聊的时候,曾试着问:“如果新创作的作品,你们按原来玩八大曲的办法来玩,行不行?”他们给我两个回答,有一位玩家不假思索地说:“他写得越简单我们越能玩。”但是,作曲家正是因为认真向民间学习,所以在“吃透”和总结了合乐的规律之后,写的很精致,以体现作曲家的创作能力,而民间艺人却说他写得越简单我们越能玩。第二个回答是一位民间乐人说:“那我们这样玩作曲家同意不同意?”意思就是说,我把作曲家写的作品玩走样了,作曲家还同意不同意,我今天就想这样玩,明天就想那样玩。所以说,我们统计再多东西出来,也是有一个最后的音乐呈现问题,这些人接受不接受?这里有一个不同逻辑起点,不同的立场问题。我觉得齐琨在《论江南丝竹即兴演奏与乐人社会经历的关系》一文中的统计分析,不管她采样怎么样,她可以分析出来这个乐人的习惯性,也可能齐琨做了长期调查之后她选了这样一个案例,发现这个乐人是因为玩沪剧的,所以他把沪剧里的一些习惯的语法自然带入其中,那这种分析我觉得这种它是有效的。但这个有效其实跟解释力有关系,就是我可以用它解释到什么程度,它是很有关系的。所以从某一个角度来讲呢,也有一些江南丝竹的老艺人会跟我说,作曲家创作的跟江南丝竹风格相关的音乐作品,不是“新江南丝竹”,而是“江南丝竹新作品”,如果说是“江南丝竹的新作品”,我们没有意见,但你说“新江南丝竹”,那难道说,江南丝竹还有 “老”和“新”的分别吗?“新”是指什么意思?那它还是江南丝竹吗?所以这些都是我们可以去思考的问题。

萧梅老师:围绕刚才陈勇和花卉同学的讨论,我非常赞成刚才花卉同学所说的时代性的问题。其实大家都经过口传,不管是西方还是东方,每个民族都有非常深厚的口传传统。但是在一定的历史时期,比如西方也并不是一开始就以作曲家为中心,巴洛克时期演奏家的地位是非常高的。那么这样作曲家为中心,他们站在食物链的顶端,作曲家成为第一生产力其实是很晚才真正奠定了作曲家的不可撼动的地位,原来也很多作曲家本身就是演奏家,因此它也有一个在历史中发展的过程。同样的,我们可以去讨论过去的事物,现在有没有它的当代性?

我们现在都知道,音乐的种类是非常多样的,不管是流行音乐也好,还是摇滚音乐,实际上都是弥补了整个音乐领域中不同的表达模式。当然,只有音乐学院是最重要的古典音乐堡垒,但实际上在音乐学院之外,老百姓接受的音乐是很多样的,不管是西方的音乐还是中国的音乐。所以所有的传统音乐都面临着它的“当代性”问题,也有各自解决“当代性”的途径和手段,所以它不可能是一成不变的。但是我们从表演入手的研究,可以发现时代特点,可以发现表演的空间和张力,也可以看到表演者自己的主体性是不是完全丧失。其实每个人都可以有自己的选择,表演者可以有自己的选择,哪怕我就是循规蹈矩地按西方音乐的脉络做下去,不同的演奏家也有不同的选择,你可以形成一个自己独特性,比如可以成为诠释某位作曲家音乐作品的代表性演奏家,所以表演者有选择以自己为主体来丰满这样一个音乐领域的可能性,那么表演研究它提供的空间还是蛮大的。

好的,今天课程先到这里,谢谢大家。

文字/图片:王晓东、邢媛、张毅、鲁凌云

董赫、陈亦、罗晗绮

编辑:张毅

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6)萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7)萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8)杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实

(10)上双·生态联盟 | 苗族工作坊:如水·漂泊·交融——我与苗族务工阿姨的魔都之歌