音乐人类学专题研究课堂汇报(23)| 过去的声音——口述史

《音乐人类学专题研究》是上海音乐学院2020-2021学年第二学期的研究生课程(授课教师:萧梅教授)。本课程以一个学期16周的课程为整体规划。第1周的“引论”介绍课程基本内容、目的与课程安排,并讨论关于此课程的相关概念与定义。之后的14周课程则包含五个单元的内容,分别为:音乐人类学实地考察与民族志写作问题;音乐体验与音乐表演民族志;历史音乐人类学专题;仪式音乐研究;应用民族音乐学与非物质文化遗产保护。

课上,同学们以专题汇报以及理论研讨的方式参与课程学习,仪式音乐中心也将陆续推出同学们在课上的汇报内容,敬请关注!

本期推文共推出三组同学的阅读汇报,即《民族音乐学作用于历史研究的理论思考和实践尝试》、《历史地阐释:民族音乐学之历史研究》、《叙事与阐释的历史,挑战性的重写音乐史的研究范式——论音乐的历史田野工作及其历史音乐民族志书写》、《历史民族音乐学在英文文献中的建构》、《通过田野走进历史——论中国音乐人类学历史研究的途径与方法》、《过去的声音——口述史》。另外,课堂研讨部分附在本期推文“《过去的声音——口述史》”下方,供大家阅读。

汇报人:刘胪婷(中国传统音乐理论 / 2020级硕士研究生)

王心如( 音乐影像志/ 2020级硕士研究生)

老师好同学们好,今天我们汇报的是《过去的声音——口述史》中的前三章,他们分别是:历史与共同体、历史学家与口述史、口述史的成就。

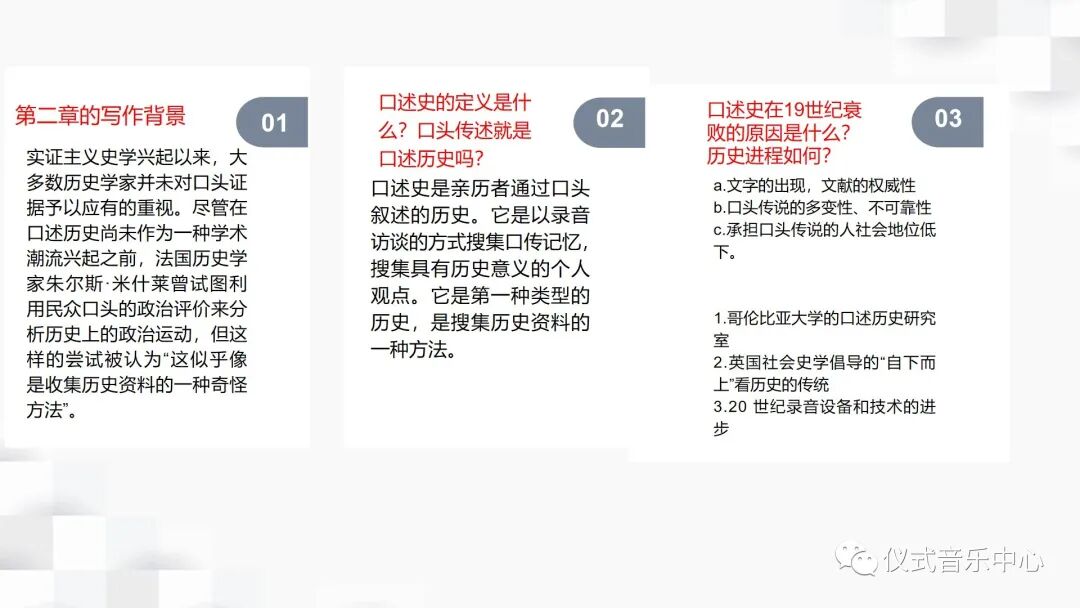

第二章主要讲述的是口述史在历史学中的地位、兴衰原因,并且对口述史在欧美国家的学科史进行历史的回顾。

首先说一下第二章的写作背景,历史学的研究需要载体,对历史学的学理研究至少需要仰仗三类证据:一是实物遗迹,二是文献证据,三是口头证据。而自从实证主义史学兴起以来,大多数历史学家并未对口头证据予以应有的重视。即使有学者尝试,但这样的尝试被认为“这似乎像是收集历史资料的一种奇怪方法”。口述史的定义是什么?口头传述就是口述历史吗?口述史是亲历者通过口头叙述的历史。它是以录音访谈的方式搜集口传记忆,搜集具有历史意义的个人观点。它是第一种类型的历史,是搜集历史资料的一种方法。4.记录的载体为录音或录像设备,并且保存在专业机构。文章中说到,在一个世纪之内,口述这项历史学家的传统技能渐渐消失在历史学家的视野当中,其中原因是什么?文中提及的原因主要有:1.在口头传说中,被遗忘的死者仍然被记住。通过口述,可以将古代词语保存若干世纪之久,曾经口述的地位相当于法律文献。在非洲宫廷中还有专门化的官员,比如记谱官、记忆官。

2.口述史学也给了原先被忽视了的下层民众等边缘群体获得了表达自己的意见的可能。作者在文中提及,正是因为文献的权威性,才影响了口述的地位。那么为何会出现文献权威的现象?以及,作者对于文献学派的看法是什么呢?(具体阐述如下图)最后,我在阅读时产生了一个问题:对比口述史在国外的发展历史,国内口述历史的发展走向和研究方向的共性是什么?

最后口述史研究也同样适用于处于权力边缘的其他社会群体,对于亚文化研究尤为明显,少数群体的历史,特别以移民研究和黑人史这两种形式受到口头证据的影响。我们通过口头证据、内容可以达到某种对历史来说更普遍、更基本的东西。萧梅老师:感谢三个小组带来的汇报。刚刚王心如小组在汇报中提出了阅读《过去的声音:口述史》后产生的一些问题,我在这里首先针对他们提出的问题讲一下逻辑关系,比如王心如同学提出“对比口述史研究在国外的发展历史,国内口述历史的发展走向与之共性是什么?”,然后她在后面提到“口述历史的发展往往借助于项目展开”,并例举了美国哥伦比亚大学开展的一些项目,后面又提到“口述史项目和研究的主导者往往是民间组织”,列举了温州大学、天津大学和美国哥伦比亚大学的例子。这里把中国和美国开展的研究项目混在一起了,这就让大家不能清楚的了解国内外的研究的对比。另外,大学或者科研单位算民间组织吗?如果不算的话,我们就不能说开展口述史项目的主导者是社会民间组织。所以,在表述一件事情的时候要清晰,表述是要有逻辑层次的,不要把内容都混在一起。

下面我们进入讨论环节。刚才大家在汇报中都提出了一些问题,比如仲维成提出“我们应该如何去检验集体记忆的真实?” 张毅:老师,我觉得既然是集体记忆,是否说明这段记忆已经被这一个群体所共同认可了,如果要证明这段集体记忆的真实性,可以使用双重证据法,就是结合一些历史文献或一些考古发现相互比较论证,这是我的一个想法。罗晗绮:我想问仲维成一个问题,就是你觉得“真实”真的可以被检验吗?或者说哪一种“真实”是可以被检验的?因为,集体记忆作为一个历史事件,如果要去检测它的真实性,我觉得是没有办法做到的。集体记忆如果是一个族群共同认可的话,那它首先是有立场的,也就是它只是这个族群所认同的一个真实,如果外族人来看这段历史,他们又有另一种不一样的视角,这是我对这个问题的想法。方迪:我的感觉是这样的,我们进入历史,研究历史,然后参与历史的建构,那么在这个过程中,我们对于历史本身的认识也会发生变化,可能最开始我们会去问“那个真实的史实是什么?”也就是这段历史的事实是什么,会问What的这个问题,但是后来我们会因为一些局限,询问有没有那个史实或者事实?就是“是”或“不是”的问题。然后,我们在掌握了更多经验以后,我们会去询问“历史或者史实它应该是什么样子的?”这时,参与其中的一些学者会给出他们的标准和解释,就像尼采说的:“没有事实,只有解释。”再后来,从我们现在整个学术研究来看,我们会有严格的历史史实,这个就比较像科学,需要用实证的方法去求证,也会有比较宽泛的历史史实,这个就像我们人文社科,它不会给出一个是A或者是B的肯定回答。因为我们会发现当你在探究一个对象的时候,你以物观物还是以人观物,会有不一样的结果。以物观物你可能会得出比较客观的答案,但你如果以人观物,可能得到的是由人的情感浸润之后的一个有颜色的东西,但这个东西也是真实的,因为人在历史中也是真实的。所以我觉得通过这几组同学的汇报,我们可以看到对民族音乐学研究方法的变化,我们是可以看到人们对于历史,对于“真实”观念的演变。萧梅老师:谢谢刚才几位同学的发言,我觉得仲维成同学提出的这个问题还可以继续讨论下去。那么他提出的第二个问题是何为真实?他提到了《北方的纳努克》这部纪录片,他认为这部纪录片是拍摄者罗伯特·弗拉哈迪对过去纳努克人生活场景的历史复原,那么这种历史复原的影像我们应该怎么去看待?除了仲维成同学提出的问题之外,我在这里向大家提出一个问题,就是大家在阅读时,比如齐琨老师的《历史地阐释——民族音乐学之历史研究》、《历史民族音乐学在英文文献中的建构》和洛秦老师的《民族音乐学作用于历史研究的理论思考和实践尝试》,大家能不能发现这些文章之间的异同?或者说大家在研读的时候有没有将这些文章放置在学科发展的历史语境中去思考?我觉得这些问题都可以去讨论。因为我感觉大家的阅读汇报有点类似做摘要的方式,就是只汇报这篇文献的内容,但我希望大家能够思考这篇文献为什么要这样去书写,它为什么要探讨这个话题,它是基于怎样的时代背景写出来的,以及它的发表对当时以及后来产生了什么作用等等,这些是我们在阅读的时候,更要去思考的问题。好,大家可以就刚才的问题继续发言。花卉:萧老师好,关于口述史这件事情,其实我们中国很早就有了,比如司马迁在写史记的时候,他就有运用大量的口述史,他会去采访当地的人来获得这些口述的资料,然后他还会对这些口述资料去伪存真,那么我觉得这个去伪存真的过程是充满了个人主观色彩的,所以我可不可以认为,口述史是我们正史的补充,它可以让这个历史更加的鲜活,但我们不能把它完全作为一个历史的见证呢?萧梅老师:当然,我们一般会认为口述史是正史的一个补充,这点是毫无疑义的,但是口述史能不能作为一个证据,如果口述史作为一个证据,那它就跟我们刚才提到的真实性问题相关,就是口述历史它到底真不真实?另外,真实到底指什么?我们如果换一种角度讲,我们为什么一定要去追究那个时代发生的事情到底是不是真实的?因为历史文献难道没有虚假吗?从历史的角度来讲,我们一直说秉笔直书,但是复旦大学从事历史地理学研究的葛剑雄就在很多场合的讲座中提到过“很多的历史是以曲笔撰写的”。宁太兴:老师,刚刚您提到的这个问题,我之前有一些了解,就是孔子在修春秋的时候,曾今用到过这种笔法,并且在历史学中有一个名词——“春秋笔法”。因为当时按道理应该是各地诸侯来到周地朝拜周天子,但由于礼崩乐坏,所以周天子只能亲自到各地诸侯那里开盟会,但孔子是一直维护礼乐体系的,他不可能承认周天子亲自去到诸侯那里,所以他就用另外一种笔法写成“天子西狩”,但事实上周天子他不是去打猎,他是去参加盟会的,这就是春秋笔法,包括清朝的正史里面,写慈禧太后西逃的时候也是运用这样的笔法。另外,我们刚刚讨论的口述史,我觉得我们可以把它作为一种辅助性的手段去还原历史真相。刚刚张毅同学提到“三重证据法”,其实不止是三重证据法,像老师刚刚提到的葛剑雄老师或者饶宗颐老师都提到过这个问题。因为手段不是唯一的,并且我们不能只依靠一种手段,比如1924年王国维在北京大学在教授《古史新证》这门课的时候,他已经提到二重证据法,然后经过三重证据法的过渡,饶宗颐提出了五重证据法,也就是除了传统文献,还有地下文物、甲骨文、经文、域外文献,另外还有包括口述史这类民族学的资料,这些资料要互相印证,我们才能断定历史到底是什么样的真相。萧梅老师:嗯,宁太兴同学补充的非常好。其实在人类学界,包括历史人类学,包括民族音乐学界的杨晓老师也写过五重证据考证的文章,其实杨荫浏先生再到黄翔鹏先生就有这个传统,如果不是因为编钟的发现,很多古代乐理都是无解的,很多音乐史都是发现了历史资料以后再重写音乐史,所以历史资料或考古实物的发现是非常重要的。但我想说,我们刚才的所有讨论都是在围绕“我到底用什么方法可以去验证这个事实”的问题,但是这些方法本身对于史学的意义在什么地方?刚才张毅说集体记忆就是真实的,我觉得他说的太简单了,因为当事人完全有可能集体撒谎,但他们为什么集体撒谎?跟那个时代某种认同、某种避讳有关,所以说我们在考证历史事实的同时,我们有没有想过历史本身也是一部情感的历史,它是人的历史,那么人在这个过程当中,人的观念或意识形态会决定他怎么去说,或许他们要为了共同建构某种东西,也或许大家都相信这个东西,因为很多族群都会有那些我们看起来不可思议的东西,这时你就算拿出科学的证据,恐怕你也说服不了别人,因为别人始终有不同的理解,也就是说“人心史”。所以,我们说人类学要研究心史,史学也要研究心史,那么田野考察就可以研究大家对于某种东西看法的心史,心史本身也是很重要的,就是文献为什么这么写?话为什么这样说?某种东西为什么被这样认为?这也就出现两个不同的角度,一种是口述作为一个旁证,一种是口述本身反映了什么样的历史,这个是我们同时需要去考虑的。那么,如何去检验这一种集体记忆?我们一方面检验它是不是真实,另一方面我们要检验它为何会有这样的集体认同。当然,集体记忆也有可能出现共同遗忘,去研究某一时代人的共同遗忘也是很有意思的。包括大家写回忆录,都是把自己“正面”的那一部分内容写下来,这是很有意思的,那为什么大家要去遗忘自己看来不是特别光彩的事情?为什么他们会认为这件事情不光彩?光彩和不光彩在不同的时代也有完全不同的解读,这也是一件挺有趣的事情。另外,关于《北方的纳努克》这部影片我们怎么看?因为我不知道刘桂腾老师在课堂上是怎么和你们讨论的,仲维成你是把它看作是一部史料片吗?仲维成:老师,因为这个纪录片是1922年拍摄的,到现在有100年时间了,当时刘桂腾老师在课堂上把影片中的人物称为“蜡人”,也就是说影片的内容其实是假的,里面并不是当时爱斯基摩人真实的生活方式,因为1922年爱斯基摩人已经不住雪屋了,也不打猎海豹,不吃生肉了。萧梅老师:好的。也就是当时弗拉哈迪在当地跟爱斯基摩人交往的过程中知道爱斯基摩人原来会住在雪屋里的,所以他要拍摄他们的生活。这样的话,我们是不是可以联想到,其实在我们自己的田野考察过程中这种事情也非常多。这让我想到钟思第(Stephen Jones)考察冀中笙管乐的事。钟思第参加了冀中笙管乐的调查,他写了很多东西,并跟很多笙管乐手有着很好的关系,当他请这些乐人到英国演出,这些乐师就穿上了类似唐装那样的传统服饰,然后钟思第就问他们为什么穿这样的衣服来演出?因为钟思第知道他们在农村的日常奏乐都穿西装。所以他就问他们为什么不穿西装来伦敦演出,而非要做一身类似长袍马褂的衣服呢?意思就是说,这些笙管乐手们穿着西装也可以吹奏出非常传统的笙管乐,为什么要去穿那个复古的、平时明明遭到淘汰的衣服呢?当然,这个问题跟弗拉哈迪不同,弗拉哈迪是从他的角度希望去复原一样东西,而笙管乐人到伦敦去演出是局内人自己要把自己穿成传统的样子,因为他们觉得自己如果不穿成那样,他们就和他们所要演奏的音乐不匹配,但是钟思第就觉得这反而不真实,是沿袭了一种中国传统的“刻板印象”。但这些民间乐师认为出国演出,只穿上这些传统服装才跟这个音乐合拍,这里头就有很多有意思的问题。其实,对我们来讲这些不是“是”和“非”的问题,不是真实和虚假的问题,而是“为什么”的问题,所以,我们的田野考察会给我们越来越多的问题,我觉得这一点是比较有意思的。王心如:老师,关于仲维成同学刚才说的《北方的纳努克》真实性的问题,我想做一个补充。我觉得真实性在不同的角度下有不同真实性,比如弗拉哈迪拍摄的《北方的纳努克》实际上是为了历史复原,是为了保存历史资料,所以从这个角度来说,我觉得是有意义的,当然我们为了追求客观的真实,也可以完全使用真实的场景,就是我觉得我们需要依据自己的研究目的来选择合适的研究方法。萧梅老师:好的,其他同学还有意见呢?杨怡文同学,你觉得你们做西方音乐作品分析和史学有什么关系?杨怡文:我觉得做音乐作品分析的老师可能会比较注重文本和谱面,可能搞史学研究的老师在研究这部作品的时候,如果产生了什么样的观点,他必须要有史料依据。但是,如果以史料为依据的话,你就比较难产生创新的观点。音乐作品分析还是偏向于你自己的分析结果,不管是你以感官来分析,还是实证分析或采用一些史料作为依据,这些分析方法我们都可去采纳。萧梅老师:那我问一个问题,如果说一千个人就有一千个哈姆雷特呢?因为你刚才说音乐分析还是要有自己的感受,那么你说的这个感受是指你自己个人的感受还是指更多听众们的感受呢?那么放到更多的听众中去,那它和口述史有什么关系呢?杨怡文:我曾经在大学四年级的时候和韩锺恩老师做过一个临响分析,就是去聆听《高贵而伤感的圆舞曲》这部音乐作品,我在聆听这部音乐作品的感受是其中的管弦乐有点嘉年华的感觉,之后我用音乐心理学的方法去收集采样,也就是把这部音乐作品放给各个专业的同学听,那么最后的结果是每个同学对这部音乐作品给出的形容词都差不多,我觉得这个现象很有趣,因为一些没受过专业音乐训练的同学和我们这些受过音乐训练的同学,他们的聆听感受几乎是差不多的。我去做这个实验得到的数据,我觉得还是具有有效性的,所以我觉得还是有必要像音乐人类学一样去采访,收集资料,去采纳各种人的意见。萧梅老师:嗯,我也想到程俏俏在读大学的时候也跟韩老师一起做了潘德列茨基《广岛受难者的挽歌》的实验,她当时也是让不同的人听,其实最后的结果好像是每个人给出的聆听感受都不一样,当时她用了史蒂文·菲尔德(Steven Feld)“诠释的移动”的理论。这些理论大家都可以去了解一下。邢媛:老师,我想回应一下王心如同学刚刚提到弗拉哈迪拍摄《北方的纳努克》的这个问题。我觉得拍摄影片也好,书写文本也好,重要的是我们在呈现这些结果的时候,我们需要告诉我们的读者或者观众,这个东西是怎么来的?比如弗拉哈迪拍摄的爱斯基摩人,他需要告诉别人他拍摄的是不是当时真实的爱斯基摩人的生活,还是他依靠田野考察做的一种历史还原,我是觉得这个问题需要注意。王心如:嗯嗯,我同意你的想法。我猜想弗拉哈迪的目的是为了通过历史复原的一个方法,让大家看到爱斯基摩人原来生活的状态。萧梅老师:人是在历史的河流中。我们现在站在学科发展这一端对过去反思,但在历史的语境中弗拉哈迪从什么角度出发,这涉及到学科史,也就是我们如何面对他者的问题。比如西方人一开始面对他者的时候,一方面有可能认为他们是野蛮人,没有进入文明;一方面又可能觉得他们是没有被污染的innocence,用这么两种视角来看原始的部落。后者往往给人一种心灵的洗礼,所以弗拉哈迪镜头下拍摄出来的《北方的纳努克》就显得非常动人,弗拉哈迪让我们去了解这样的一个社会,却隐藏了很多复杂的问题。这部影片后面带来的问题一开始大家没有认识到,随着学科发展我们也在不断反思。上世纪50年代,新闻电影制片厂也拍了很多少数民族的影片,也复原了很多历史场景,比如以物易物的交换方式等等。当时是希望用影像或者图像的方式看到过去的历史,这种手法现在也在用,比如我们在博物馆看到很多历史复原的场景,这种复原的场景实际上有很多东西是基于研究的发现,有些是基于想象,所以人就是不断的去建构历史,这也是考古学的魅力。我记得2006年我们在上音举办过一个乐器学研讨会,牛津大学博物馆的老师说我们在考古研究中常常忽视触觉。比如一个石斧,上古人是怎么握它的,这个触觉会为后来工具的进化带来什么?那么我们讨论乐器学就都要涉及演奏,而演奏就必然有触觉问题,而触觉应该如何研究?所以有很多摆在我们面前值得去研究的论题。张小丹:刚刚大家说到,每个人对历史可能都有不同看法,包括老师您刚刚说的“一千个读者眼里有一千个哈姆雷特”,这也可以引用翁贝托·埃科的《开放的作品》,比方说一个作品,它可能在不同的观看者眼中都不一样,但这种理解或诠释也是有一个限定的,比如它可能会有一种社会建构的公共框架作为一个束缚,所以大家的理解并不是无限的,并不是说可以这样去理解,也可以那样去理解,而是把不同的人的观点拼在一起才得出一个接近于常识的东西。萧梅老师:所以很多历史的追溯就像是在缝补碎片,其实我们做田野考察也是这样,希望去勾勒某种东西,去找更多的资料来缝补。总体来说,我们的研究可以用一句俗话来说:“螳螂捕蝉,黄雀在后”。因为我们看到一个问题,去研究一个问题,但是我们自身都有自身的盲点,然后我们可以继续再研究,而且我们的研究也需要经过一种合法性的验证,验证自己做了什么,还有什么没做到,为什么最终得出了这样一个结论,也就是我们需要对自己方法和路径重新思考。好,我们今天课程先到这里,谢谢大家。b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6)萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7)萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8)杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实

(10)上双·生态联盟 | 苗族工作坊:如水·漂泊·交融——我与苗族务工阿姨的魔都之歌

(11)施吟云《苏州评弹表演中的“非语言”交互性研究》