音乐人类学专题研究课程汇报(18) | 《学习表演与身体姿态》、《“樂”蕴于身——中国传统音乐的实践观》

《音乐人类学专题研究》是上海音乐学院2020-2021学年第二学期的研究生课程(授课教师:萧梅教授)。本课程以一个学期16周的课程为整体规划。第1周的“引论”介绍课程基本内容、目的与课程安排,并讨论关于此课程的相关概念与定义。之后的14周课程则包含五个单元的内容,分别为:音乐人类学实地考察与民族志写作问题;音乐体验与音乐表演民族志;历史音乐人类学专题;仪式音乐研究;应用民族音乐学与非物质文化遗产保护。

课上,同学们以专题汇报以及理论研讨的方式参与课程学习,仪式音乐中心也将陆续推出同学们在课上的汇报内容,敬请关注!

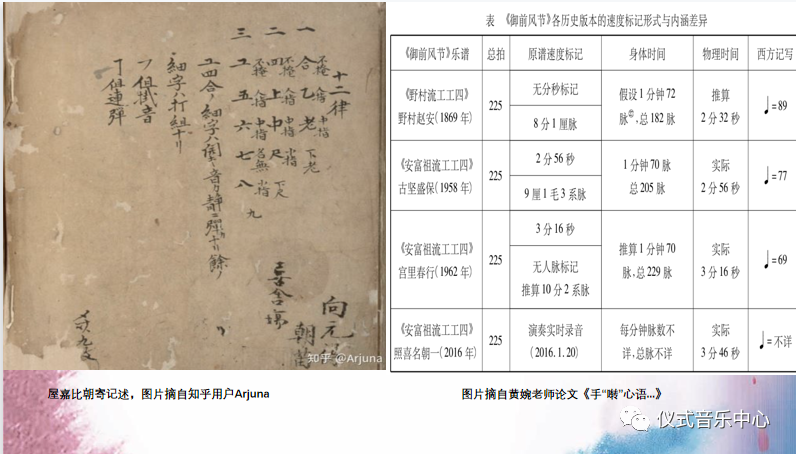

本期推文共推出两组同学的阅读汇报,即《“樂”蕴于身——中国传统音乐的实践观》、Choreographic and Kinesthetic Elements in Performance on the Chinese Seven-String Zither、Sharing Musical Expression Through Embodied Listening:A Case Study Based on Chinese Guqin Music、Ethnomusicology,Intermusability,and Performance Practice、《音乐结构与人体运动:来自阿富汗琉特琴的经验》、以及《手“啭”心语:琉球古典音乐安富祖流记谱法及其演奏实践中的身体认知》。

本课程意在推进教学和交流。未征得报告人同意和授权,不宜引用或转作他用。另外,文末附有课堂研讨内容,供大家阅读。

学习表演与身体姿势

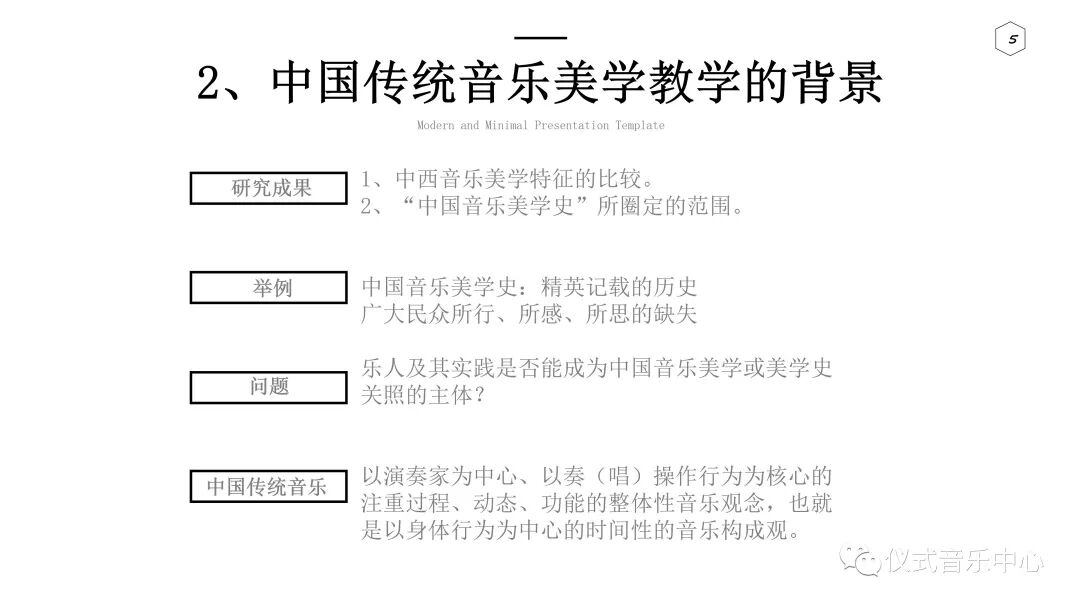

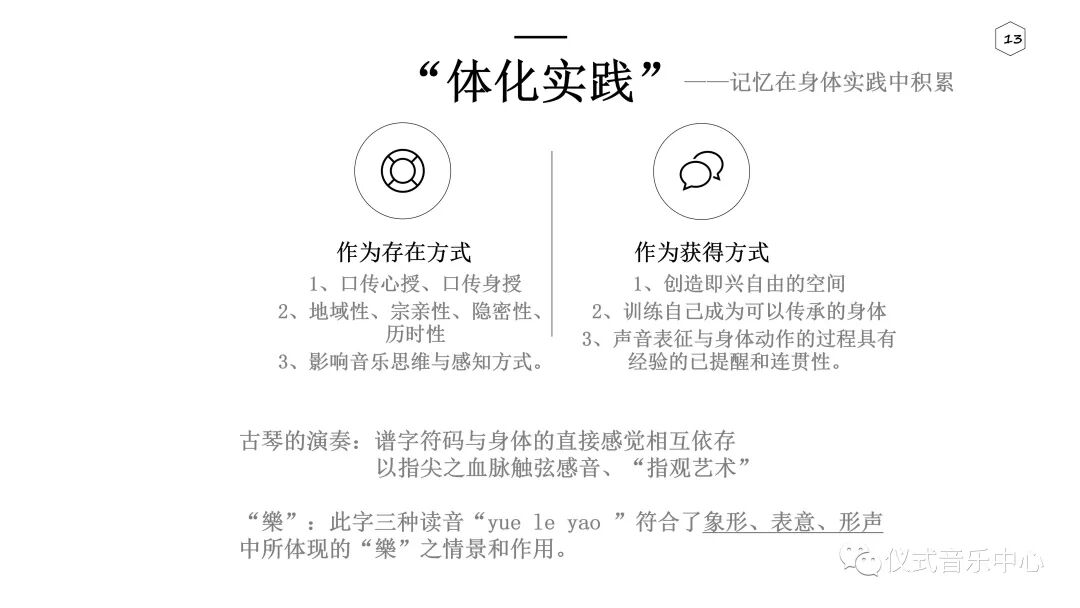

”樂”蕴于身——中国传统音乐的实践观

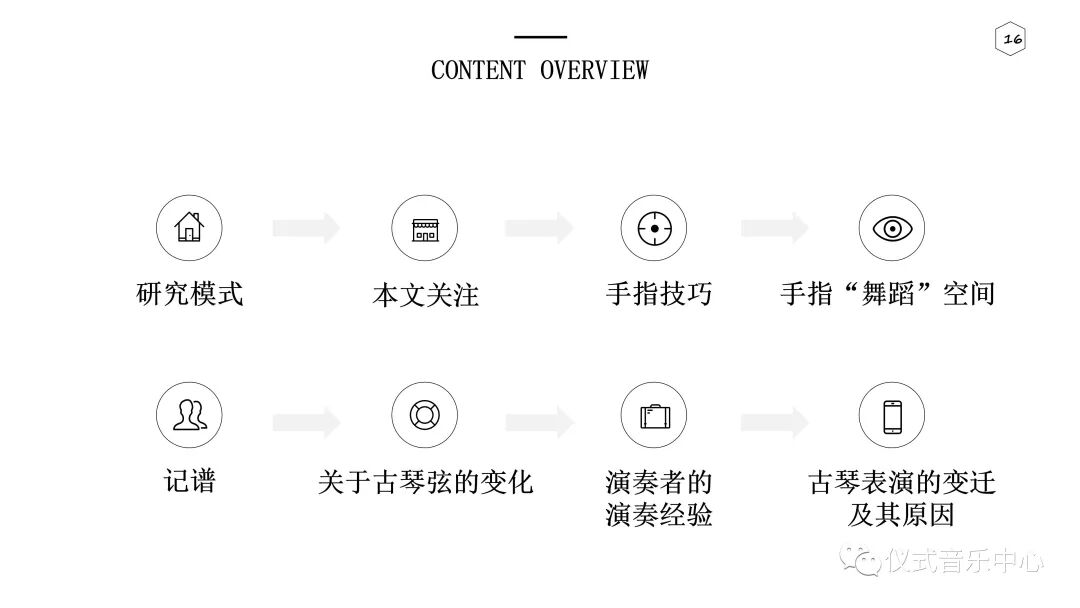

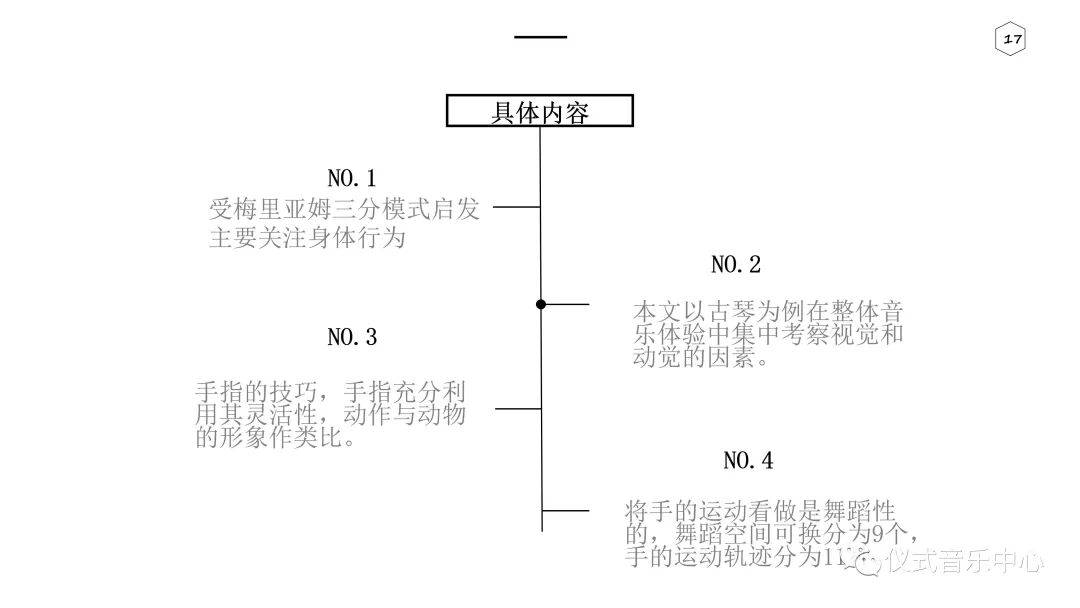

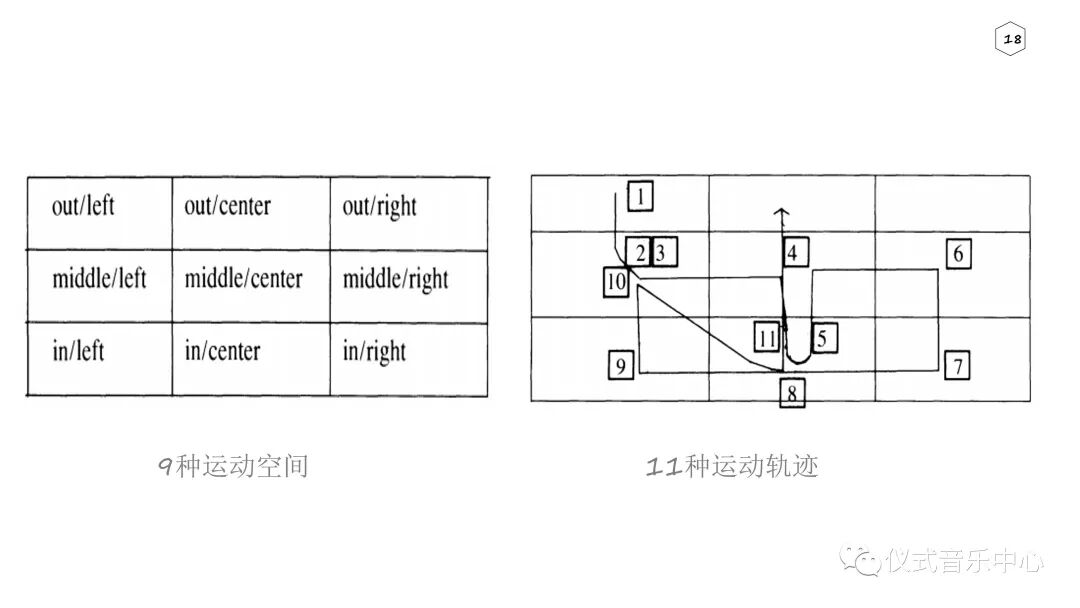

Choreographic and Kinesthetic Elements in Performance on the Chinese Seven-String Zither

Sharing Musical Expression Through Embodied Listening:A Case Study Based on Chinese Guqin Music

课堂讨论

萧梅老师:感谢今天课堂汇报的两个小组,下面我们开始课堂讨论环节,大家可以针对刚才两组同学的汇报提一些问题。

邢媛:我想问陈浩捷小组一个问题,你们提出“学习表演是否存在局限”的问题,我不太明白它的意思。

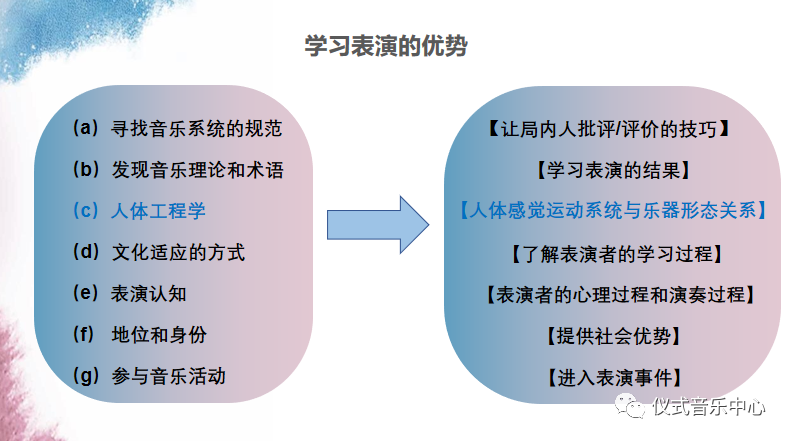

陈浩捷:John Baily在他的田野中通过学习表演,获得了他者音乐文化上的认知和社会身份,这些都是学习表演的优势,但是我想反思的是研究者学习表演是否还存在一些局限性?

邢媛:你的意思是研究者学习表演是否具有局限性。

陈浩捷:是的。

萧梅老师:这个局限性能再具体一点吗?即使是花卉同学拉小提琴,他也存在局限性,比如他每一次表演是否都尽善尽美?所以你所说的局限性是不是说即使研究者去学习表演了,但实际上他对他的研究对象依然存在“隔阂”?就算你获得了局内人的认可,你的表演可能达到了某种程度,也无法自诩局内人,你说的局限性是这个意思是吧?

陈浩捷:是的。

萧梅老师:这个局限性肯定存在,我们借用上节课的讨论,你也可以说你的表演是一种挪用,但在挪用的过程中,你对他者音乐文化的有了体验,如果你没有这个体验,或许更难获得对它的认知。

彭小峰(旁听):老师,我想围绕大家刚刚讨论的研究者学习表演的局限性问题发表一下我的想法。我觉得我们没有必要去纠结这个局限性问题,因为局限性肯定是存在的,我觉得更值得讨论的是研究者去学习表演的目的是什么?我想分享一下我的田野经验,有一次我去某地采风,当时带了我自己的唢呐去学习,但是在吹的时候,那个艺人一下子就打断了我,他说你吹的不对。为什么不对呢?我就是吹的sol啊,他们吹的也是sol啊,艺人说:“你没有用低音的那个sol,就是用低音超吹出来的sol。”因为我是直接用的高音sol,其实两者的音高都一样,但是他们就觉得,这个音就应该用低音的那个指法的音色,虽然两个音高是一样的,但是音色会不一样,这就形成了一种表演差异,这个表演差异也是我们最终需要去探寻局内人观念的问题,也就是他们的音乐观念是什么样的。因此有局限性是没问题的,但我们通过学习他者的音乐表演,我们就能够看到他们的音乐观念是什么样的,我觉得这个才是我们要讨论的问题。

萧梅老师:很好,我们上节课也说到最关键的是要发现问题。这也让我联想到有一首古琴创作曲,是我们熟悉的一位作曲家写。我们都知道古琴的语汇中的“应合”指法,但是这个谱子虽然是作曲家写的,也是著名琴家定了指法,但也有一些琴家在演奏的时候觉得别扭,原因就是这个应合是以两个按音出现,而如果换成先按后散或先散后按的指法来处理,琴家会觉得舒服很多。为什么会产生这种感觉?因为作曲家的音高感觉和琴家有差异。古琴不同而作曲家显然受到了钢琴思维的影响。实际上这就是一个音高的空间感,一个八度还是两个八度就产生了生理上的适应,这就是琴家的惯习,要想舒服,就得改变弦法。所以我觉得这也是很有趣的问题。

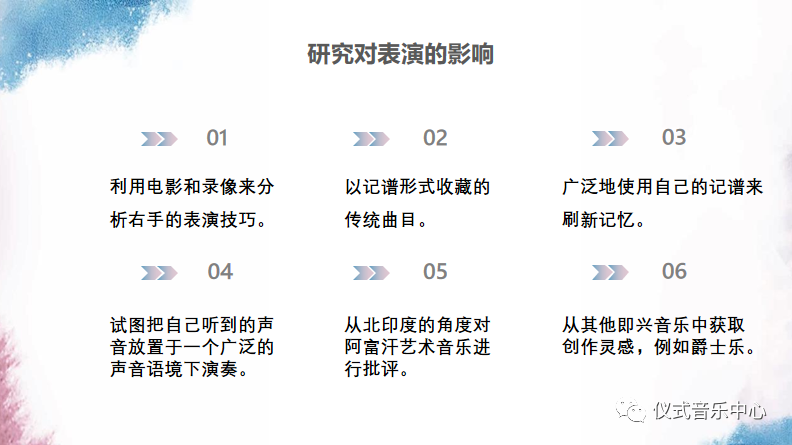

宁太兴:老师我有两个问题。首先我想问陈浩捷小组,阿富汗是一个比较特殊的国家,人群也比较复杂,比如阿富汗南部的普什图人,北部的土库曼人还有东北部的帕米尔人,所以我想问一下John Baily是否在文中提到了都塔尔和热巴布这两种乐器的区域特征,或者他在文中有没有涉及到这一方面内容?

陈浩捷:John Baily在文中对比了都塔尔和热巴布两件乐器,他提到演奏都塔尔的演奏家的地位较低,而演奏热巴布的演奏家一般都是世袭的。

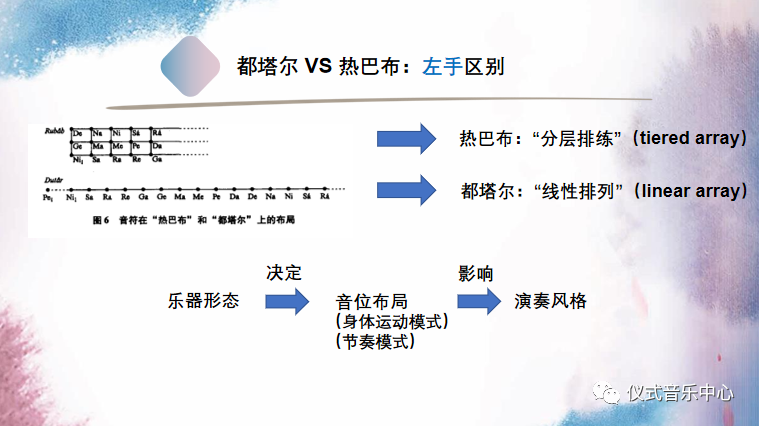

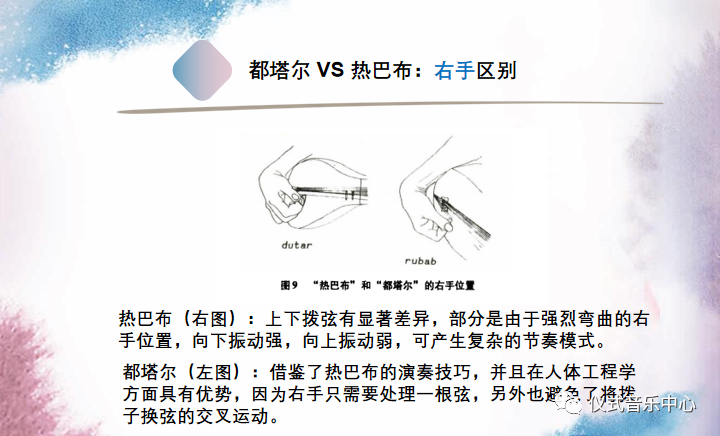

萧梅老师:这个其实是有的,都塔尔这件乐器不仅存在于阿富汗地区,它再往东边到乌兹别克斯坦、我国新疆维吾尔族,这些地区都有都塔尔,传统的都塔尔多半是用于吟唱,就是弹唱传统,它是丝绸之路上的弹唱传统中比较常见的乐器,都塔尔本身就是二弦的意思。但是,都塔尔在阿富汗这个地方发生了变化,都塔尔融合了热巴布的东西,从两根弦发展到十四根弦,这就是文化之间相互融合,这也是丝绸之路上的音乐研究里非常有意思的话题。John Baily的研究,把这样的内容展现了出来,因为乐器的改革,器乐化了,实际上也导致了演奏者整个演奏技法的变化。此外John Baily的研究很早就强调人体工学,他是布莱金的学生,布莱金强调身体行为,他写了《迈向身体的人类学》(Toward an Anthropology of the Body)。我们在2015年邀请John Baily来讲表演研究的话题,在表演这一方面,他自己可以作为一名阿富汗的演奏家来演奏,他的研究工作也相当深入。所以,文化之间的相互融合,这是一个非常有意思的问题,这也从史学的角度提供了一个丝绸之路音乐文化交流中一直没有停止的研究案例。

宁太兴:我还有第二个问题。刚才是林艺婷的那组在汇报中提到了古琴的手势问题。我觉得不同的人,甚至同一个人心情好和不好的时候,他的手势也是不尽相同的,就像上周我上朱晓谷老师的课,他提到刘德海先生就不喜欢用那种夸张的手势,所以我想问一下大家对这个问题的看法,包括这篇论文所研究的古琴,可能古琴的演奏手势在不同的历史时期也不同。我们知道古琴在先秦的时候可能合奏更多一点,我们在很多古籍文献上可以看到,比如“窈窕淑女,琴瑟友之”、“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴”等等,所以说古琴和瑟、鼓,它最多的是一种合奏的表演形态。所以我想说,我们以现在的姿势来研究古琴历史上的表演形态有怎样的意义?

方迪:对于宁太兴同学的这个问题,我有一点回应。我觉得古琴在古代历史上的声音我们是听不到的,因为没有记录,所以我们想复原历史上的古琴声音的话,只能依靠那个遗留下来的谱子和指法。

宁太兴:你是说依靠遗留下来的谱子和指法,然后再加上后代人的想象是吗?

方迪:不是,因为特定的声音是靠特定的动作做出来的,所以特定手势是发出特定声音的一个最基本的因素,而且我记得好像古琴以前遗留下来的琴谱上就是画有手势,而且不同的手势有不同的名字和讲究,

花卉:即使一个徽位,不同的手势出来的音色也是完全不一样的。

宁太兴:我想问的是,Choreographic and Kinesthetic Elements in Performance on the Chinese Seven-String Zither这篇文章是在强调什么问题?

林艺婷:我觉得这篇文章强调的是动觉,特别是以古琴为例,强调动觉在表演中的重要性。

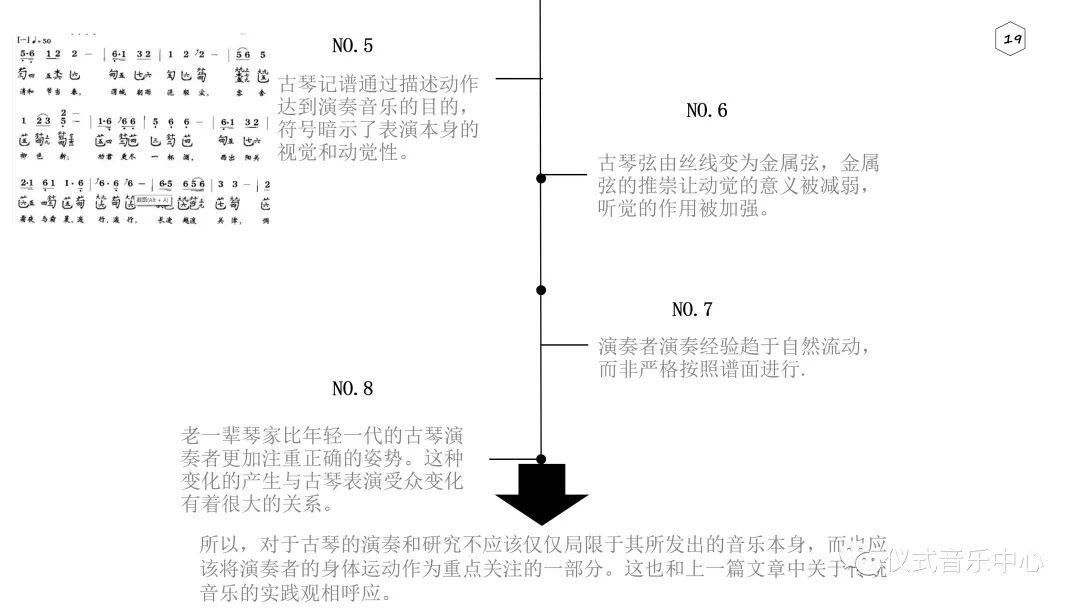

黄洁:我认为这篇文章在强调以前古琴的表演动作和现在有差异,一个原因是它的弦材变化了,以前是丝弦,现在变成金属弦;另外是受众变化了,原来古琴是一种文人音乐,听的人少,所以会更加注重它的动作,因为声音太小了,演奏者就通过动作引导着听众去想象,现在声音变大了,所以没有这么注重动作,原来是更注重动作的。

萧梅老师:我觉得这个问题非常好,其实Choreographic and Kinesthetic Elements in Performance on the Chinese Seven-String Zither提到的动觉和刘德海老师批评演奏夸张的动作,两者不是一回事。刘德海老师指的是那些与音乐理解无关的,故意夸张的演奏动作。第二个问题就是宁太兴提到的历史问题。我们知道任何一件乐器及其音乐在不同的历史阶段会不一样,乐器的制造材料不一样,乐器构造不一样,演奏法也不一样。但古琴谱本身是描述指法和动作的,不管是《幽兰》文字谱到减字谱,都是按照取音的位置和按音动作的过程来描述的,它不直接记写音高,所以动觉肯定在其中,甚至我们可以通过考证指法发现某个时代琴曲的速度问题,因为指法决定了演奏速度。

另外,刚才黄洁同学举例为古琴琴弦的变化,确实,过去用丝弦,走手音有较重的木头和丝弦摩擦的声音,这个走手音实际上也包括在琴曲中,但我们现在认为这是噪声。现在金属弦摩擦面板的声音比较小,因为金属弦的声音更加敏感,这时就出现了两种不同的意见,一种意见是古琴要有那种丝弦的声音,认为这是历史遗留下来的特殊审美。荣鸿曾老师描述的是一个古琴发展的历史过程,原来是丝弦,到了金属弦的时候,动觉就慢慢被忽视了,更多的是听旋律,而古琴自身的声音景观,以前是有空间感和动觉的,后来这些逐渐被听觉取代了。这个研究是有历史考证意义的,比如我们听到不同的古琴曲录音就知道其中用的什么弦,可以听出时代在变化。包括琴曲的处理,我们之前做过一次实验,把龚一老师、林友仁老师、成公亮老师的《忆故人》全部拿来听,虽然每个人演奏风格都不一样,但他们也有共同的特点,这个共同的特点就是接受了专业音乐教育后,对音乐的处理,更具有戏剧性对比和高潮,这与过去古琴曲弹奏中的清微淡远不一样了。我们虽然可以在《忆故人》整首琴曲的演奏呈现上听出每个人的个性,比如成公亮老师速度最慢,但将三位老师的演奏去和其他人比,他们的时代特点就体现出来了,还能听出他们都有在音乐学院的经历,这就是声音告诉我们的历史。

再如我们学校乐器博物馆最近做的百年二胡展,当我们将几十把不同时代的胡琴放在一起,让不同演奏家来拉,我们会发现每把二胡的拉出来的感觉都不一样,当你把这些声音放在一起的时候,不同胡琴的声音就构成了一部百年二胡发展历史,尤其是胡琴和小提琴最不一样的地方在于胡琴没有指板,这个时候你就看它的动觉。此外,现在还有一些江南丝竹老乐师是用指肚按弦,所以他们的按弦是横关系,而到我们60年代、70年代,二胡演奏最革命性的变化就是改指肚为指尖按弦,第一是加快了演奏速度,第二是有助于把握音高的精确度。但这些变化最终都导致了乐器声音的变化,所以我们完全可以通过聆听声音去感受一件乐器的历史变化,而且不同的演奏法带来的姿态、空间感和身体惯习是完全不一样的。那么,对于我们研究来讲,也可以从姿态去把握,演奏家每一个动作的提示,或者他的情感处理,实际上听众是可以听和看出来的,这就是听众和演奏家之间的动作交互模式,但是这种实验需要设一些限定,就是我们要限定人群,因为有些东西可以做到所有人去听都会感受到其中的变化,但有些东西会因为文化间的差异,不同文化的人对同一音乐的感知就不一样。

刚刚陈浩捷小组汇报时说John Baily在《音乐结构与人体运动:来自阿富汗琉特琴的经验》一文提到演奏者演奏都塔尔或热巴布时要点头,我们现在爵士乐或摇滚乐大家也都是这样,台下的观众会跟着台上的演奏者一起前后抻脖子摇摆,所以你到摇滚乐现场就是为了去体验这个东西。上周星期天我就跑到DJ那个地方,一个日本人玩的酒吧,这个空间中大家的身体形态都在不断地随着音响摆动,演奏家与听众之间有某种通性,共同构成了这一公共空间。好像通过身体彼此互相理解。再比如京剧演员如果到音乐厅里演出,他肯定特别难受,因为没有叫好。我有一次在台北两厅院的音乐厅听一场音乐会,这个音乐会中有一段是李宝春上来跟管弦乐队合作,当时他唱的实在是太好了,我就忍不住叫好,然后当时所有人的眼睛就齐刷刷的看过来,意思是说就算他唱的再好,你在音乐厅也不能叫好。但是当时就是情不自禁,不叫好怎么行呢?不叫好就意味着这口气没出去。所以我们说在什么地方演,为谁演,演的是什么,怎么演,我们同样还是要去做这种考察,这是特别有意思的问题。

另外,刚刚陈浩捷在汇报时说你只要和你的田野对象做朋友,你就不要付钱,问题是你怎么交朋友?我再拿张珊的田野做例子,张珊住在他老师家,刚开始的时候,我跟刘湘晨老师商量觉得张珊应该住在他老师家,每个月给他1000元伙食费,但后来你去的时候就发现根本没有办法给这个钱。所以我回来以后,我就把哈萨克斯坦送给国宾级的哈萨克袍子寄去送给了他老师。而有一次张珊听到他的老师在跟别人聊天时问什么牌子的吉他好,当时张珊没说话,他只是跟我发了微信,他说:“我暂时不说,我要给我的老师一个惊喜。”后来。他就在上海给老师订制了一个吉他然后就寄过去送给了他老师,这种方式和直接付钱给老师,两者完全不是同一个概念对吧?这种交情不是钱可以买来的。此外,当时他老师收到吉他非常高兴,哈萨克人将吉他调的跟冬不拉一样,只是定弦不一样,很有趣。这也很像我很早以前采访苗族时,发现他们把口琴的fa和si扣掉,然后吹芦笙曲,都是簧片震动,他吹出来的声音很像芦笙,所以你不要看到他们在吹口琴,就认为他们真的是在吹口琴,因为每种东西都可以本土化,也就是外来的东西如何挪用然后本土化,局内人是有创造性的,所以这也是非常有意思的现象。

那么,回到刚开始谈论的田野问题,其实这也是我们田野当中常常遇见的伦理问题,我记得之前有一次我在台湾开会,西格尔就一直问我,你们现在发表的东西有没有征得当地人的同意,因为他非常看重这类问题,我印象特别深的是我们上音出版社要出版《苏亚人为什么歌唱》的时候,当时我给他写信,我说我们这边要出版你的《苏亚人为什么歌唱》,然后他就说他一定要征求苏亚人的同意,所以国外学者就很强调这些。然后在台湾开会的时候,西格尔就问我们是怎么征得当地人的同意去使用他们的东西?当然,我以前每次去田野采录完资料后,会有一个纸质合约,上面会表示说音研所将它收藏保存,用于学术研究,不用于商业用途,然后让对方在材料上盖个手印,并付给他们相应的劳务费。但我到广西做研究的时候,当时和广西的执仪者感情非常好,她要做升等仪式,这个仪式要花很多钱,我就出了很大的一部分,但是你要是叫我去获得一个她的授权,让她们盖个印,证明她们收到了我的钱,然后我以后可以用于学术研究什么的,我讲不出来。所以,我就回答西格尔说,中国是一个人情社会,往往没有办法和他们说用劳务费来买单。西格尔以及其他外国学者便说:“是啊,你们这代人没有问题,因为你跟他们(田野对象)关系好,那将来他的下一代要来跟你诉讼怎么办呢?”因为西方是一个契约社会。所以说怎么去很好的处理这些事情,其实蛮难的,而且那一纸契约到底该不该写呢?这很难说。不过,现在很多地方已经契约化了,就是你给我钱,我给你什么东西或材料,我们90年代去考察的时候,当时也有很多外国采访队去考察,他们过来就直接发钱,那他们这次发钱的标准就成为下次本地人收钱的标准,我们当时也有人说,本地人他们家这么穷,我们应该多给点钱,可问题是接下来比如你们学生去采访的时候怎么办?因为你们没钱给人家,所以这些东西都是非常具体实在的问题。

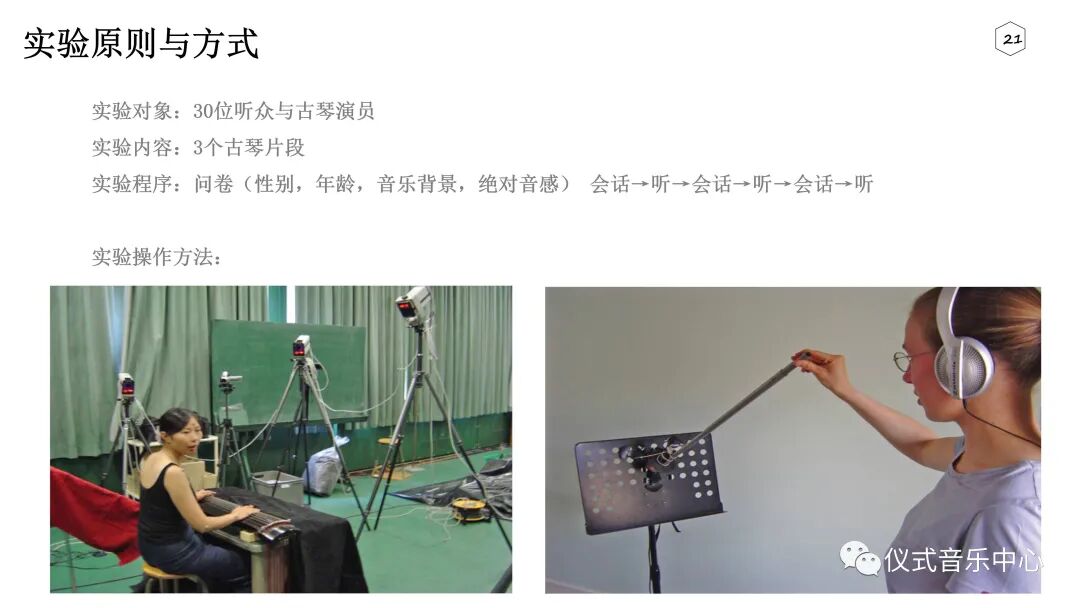

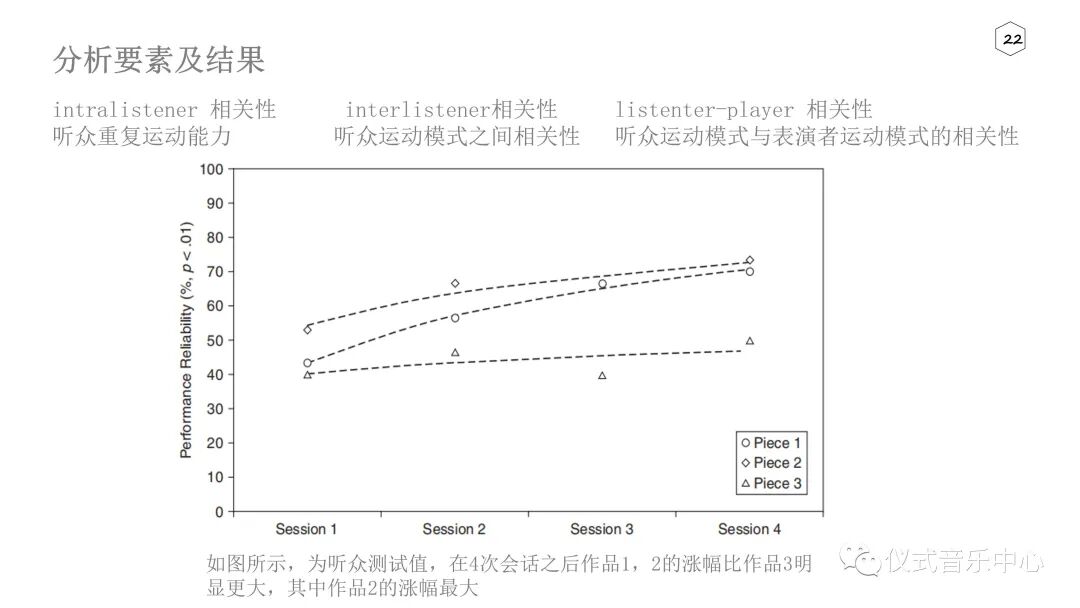

罗晗绮:老师,我有一个问题。刚刚林艺婷小组汇报的Sharing Musical Expression Through Embodied Listening: A Case Study Based on Chinese Guqin Music这篇文章我觉得是偏实证科学的做法,但这种做法的得出来的结果,其实用音乐人类学的方法也可以得出来,所以我还不太清楚文章作者这么做的意义何在。他们应该会有自己的意义,但是我会比较疑惑,不知道你们小组怎么看这个问题。

萧梅老师:你所说的问题我记得有一位美国民族音乐学家Judith Becker,她写了Deep Listeners: Music, Emotion, and Trancing,她也有一篇文章《21世纪中的民族音乐学与经验主义》,提到我们民族音乐学跟实证科学的某些问题是一样的,虽然你最后也得到了一样的研究结果,但你没有具体的实验数据,便不成其为实证研究。这里存在学科之间的话语冲突,但这又是一个跨不过去的东西。当然,她自己提出了神经医学研究中应关注文化层面以及民族音乐学研究中应关注脑的变化,并设计了实验以及采用了仪器(如GSR)与数据来说明其观点,也许自然科学与人文科学相互支持下的研究,才是双赢的策略。Sharing Musical Expression Through Embodied Listening: A Case Study Based on Chinese Guqin Music这篇文章里呈现了很多实验数据,但是如果从我们的角度来讲,这种实验数据它其实有局限性,所以搞科学研究的人就要讲清楚他的实验条件,比如多少度的水温、多大的瓶子、装了多少克的水,然后如何将试纸放进去取出来,等等。什么叫科学,科学就是把很多东西划清界限,划到我的结论只在这个小范围中有效,跨出这个小范围就不行,所以不同的学科之间有着不同的学术要求,当然如果我的社科研究和你的科学研究重合了,那就说明这个事情可以被不同学科领域共同认可。

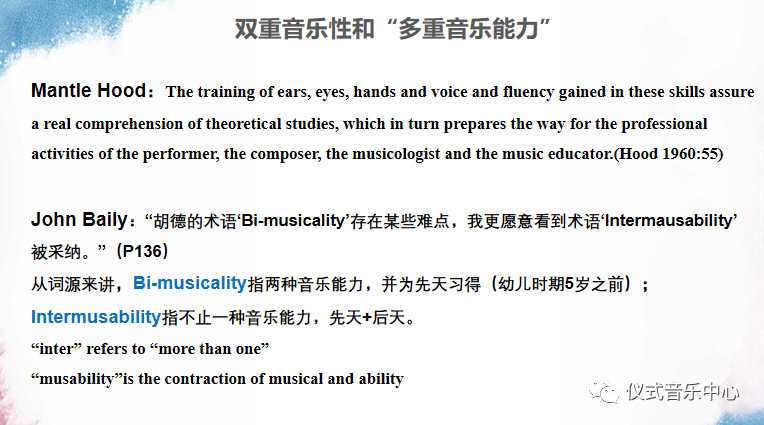

另外,我针对陈浩捷小组的汇报提一个意见。其实我觉得,如果我准备汇报黄婉老师的这篇《手“啭”心语:琉球古典音乐安富祖流记谱法及其演奏时间中的身体认知》文章的话,我会去联系黄婉老师,问她能不能在三线上把“手样”符号做一个小演示,然后你们拍下来用在课堂汇报里,这样你们也做了田野实践,汇报也能更丰富。还有关于“Intermusability”一词翻译的问题,现在有“交互音乐能力”和“多重音乐能力”两种翻译,我觉得你们汇报是从两个不同的面向来说这个词。如果说它是“more than one”,就是它是多重的音乐能力的话,你也可以说在这多重音乐能力之间,也存在着交互性。所以我觉得你们可以在汇报的PPT上带一个括弧把英文原文附上。就是说不管你用什么样的翻译,你可以附一个注释在旁边。比如说最近我们就碰到这个问题,大部分人把“music making”和“musicking”这两个词都翻成“作乐”,当然也有人把“musicking”翻成“事乐”,这是一个偏向动词的解释,“music making”也是有着动词的意义,也不能把它翻译得名词化。所以面对翻译问题,我们就可以在旁边加上括弧标上它的英文原词,这是很有必要的,也是一个比较好的方法。

花卉:老师,我看到您在黑板上写了“kinesthesis”这个词,包括John Baily也提到研究者要有多重音乐能力或者双重音乐能力。我刚才百度了一下,就是说“动觉”是随意运动的重要基础,是对自己身体的运动和位置状态的感觉。动觉感受器分布在人体肌肉、肌腱、韧带和关节中,如肌梭、腱梭、关节小体等,当关节伸屈或肌肉弛缩时,就会刺激这些感受器,产生神经冲动,然后就产生了动觉。所以,能否这样去理解,就是有多重音乐能力的人其实更加容易通过动觉去理解这件乐器,虽然存在着隔层,但是也比没有多重音乐能力的人更加趋近于这件乐器本身的音乐特点。

萧梅老师:我觉得所有演奏乐器的人都会碰到这个问题,他都有动觉因素在里面。那是不是你玩的乐器越多,你就会更接近那个音乐,我觉得这不一定。可能你就形成了一种很强烈的感觉,这时你就不断去挪用别人的东西,变成你自己的,就是不断地自我化,也有可能是这样的。

花卉:其实我现在如果拿起一把二胡,我还是会以小提琴的方式去演奏,反而就是比较对立的。

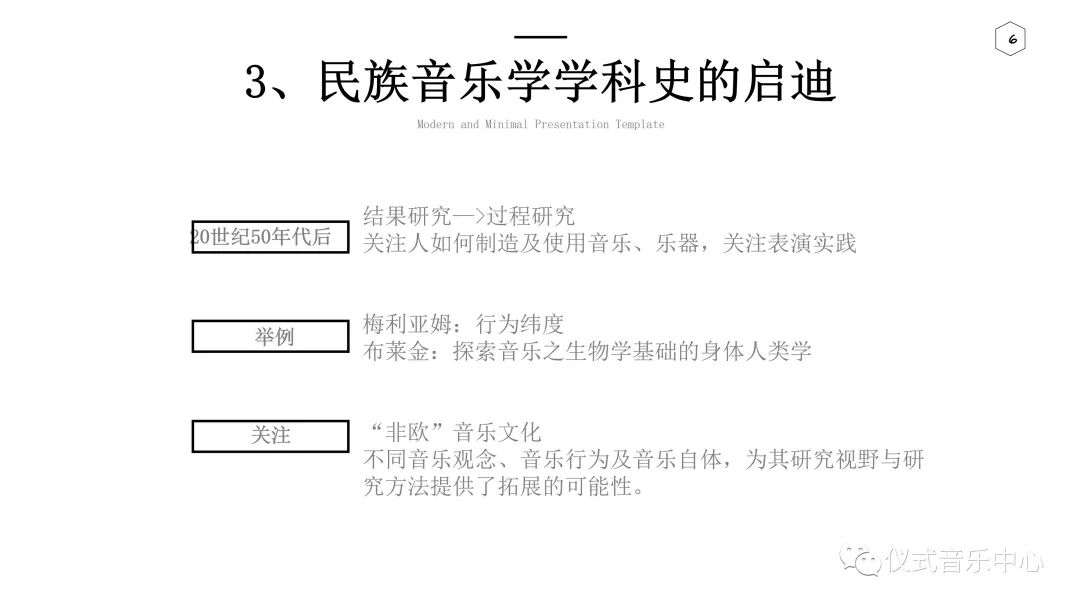

萧梅老师:没错,那么你就得改。所以John Baily强调在乐器、人体运动以及音响之间,这三种模式中,乐器的模式决定你的演奏模式,而演奏模式决定你的音响模式。在这里面,动觉起到了非常重要的作用,就是你要以动觉出发,从动觉去观察,你肯定就能观察出不同模式之间的关系。实际上就是从结果研究到过程研究,之前我们只是分析那个最终的音响结果,但这个音响结果实际上是由这些模式产生的,动觉在这些模式中是一个中枢性的东西。所以我们在研究听觉艺术的同时要注重联觉、动觉甚至视觉。像我们上星期读的Paul Stoller的The Taste of Ethnographic Things: The senses in Anthropology,书里就强调了以往我们以视觉为中心,而现在我们应该要“聆听”。这本书的作者作为人类学家,注重去听研究对象的历史,聆听他们祖先的声音。但是作为音乐学家的我们又过度地强调了听觉,这个时候我们是不是应该强调一下视觉,或者强调直接产生声音的动觉,所以就有了对姿态的研究。其实我记得2010年我们有过一次讨论,当时大音讲堂请了一位专门做宗教研究的美国人类学家Csordas来讲“Embodiment”,当时我还让李娟总结了英国东安哥拉大学召开的第一届音乐与姿态国际会议上有关身体姿态与音乐研究之间关系的讨论要点,李娟在那次大音讲堂上就把这个会议的一些要点做了陈述。后来我看到陶辛老师的一个学生赖菁菁写了一篇关于身体姿态和音乐研究的文章其中的主要内容就是那个会议的材料,即《音乐姿态研究——跨学科音乐分析的新趋向》的文章,大家可以去了解一下。

最后,在课堂结束前我想说,当我们要研究他文化音乐的时候,我们说要通过学习掌握一种双重音乐能力。其实从另外一个角度来讲,我们进入音乐学院,我们搞音乐学研究的,比如研究西方音乐,你或许要花一辈子时间学习西方音乐才能做好研究,那凭什么我们研究别的民族就不用去学呢。其实都是一样的,搞西方音乐研究的你不会钢琴怎么能考进音乐学院呢?除非你考的是民乐系。研究西方音乐的人,他们都是从小开始学琴,他们才有资格说我能去研究西方音乐,因为你拿起谱子没办法演奏,你是没办法去研究的,所以说我们现在研究一个我们不了解的或者甚至是我们自己民族的传统音乐,我们都是要去学的。所以这一点不奇怪,对于中国人来讲,如果你的Music是西方植入的,你花了那么长时间把自己变成一个musician,现在又得花大量时间来改造自己,去面对你的传统。所以我觉得我们在座的每一位实际上都具有“Intermusability”。今天的课就到这里,谢谢大家!

封面

修改封面和摘要