音乐人类学专题研究课堂汇报(17)|《从感觉开始——再谈体验的音乐民族志》、《体验的音声民族志》、《愿它充满你的心灵》

《音乐人类学专题研究》是上海音乐学院2020-2021学年第二学期的研究生课程(授课教师:萧梅教授)。本课程以一个学期16周的课程为整体规划。第1周的“引论”介绍课程基本内容、目的与课程安排,并讨论关于此课程的相关概念与定义。之后的14周课程则包含五个单元的内容,分别为:音乐人类学实地考察与民族志写作问题;音乐体验与音乐表演民族志;历史音乐人类学专题;仪式音乐研究;应用民族音乐学与非物质文化遗产保护。

课上,同学们以专题汇报以及理论研讨的方式参与课程学习,仪式音乐中心也将陆续推出同学们在课上的汇报内容,敬请关注!

本期推文共推出三组同学的阅读汇报,即《从感觉开始——再谈体验的音乐民族志》、《体验的音声民族志》、《愿它充满你的心灵》。“Toward an Ethnomusicology of Sound Experience”、 “Sound in Songhay Possession \Sorcery ”、“Toward an Ethnomusicology of Sound Experience”。《聆听与发声:唐伊德的声音现象学》、《回到“声音”并一再敞开》、“Waterfall of song an acustemology of place resounding in Bosavi”。本课程汇报意在推进教学和交流。未征得报告人同意和授权,不宜引用或转作他用。

《音乐体验的诠释学》

汇报人:张觅(戏剧影视学/2020级硕士研究生)

陈燕(美声演唱/2020级访问学者)

大家好,今天我们汇报的是萧梅教授的《从感觉开始——再谈体验的音乐民族志》、《体验的音声民族志》与赖斯《愿它充满你的心灵》,三篇材料皆与体验及其表述相关。

萧梅教授的《从感觉开始——再谈体验的音乐民族志》,从教学中的若干故事入手,讨论民族音乐学的音乐体验与表述。《体验的音声民族志》探讨仪式中特殊的“默声”个案和与之相关的解释学。赖斯《愿它充满你的心灵》以保加利亚民间音乐为研究对象,探讨音乐学研究和音乐体验之间的鸿沟如何弥合。

讨论“体验”的前提是论证它在学术和学科上的重要性与价值。《从感觉开始——再谈体验的音乐民族志》与《体验的音声民族志》两篇文章分别以不同篇幅论述。《愿它充满你的心灵》直接以此为前提切入全书的中心问题。三篇文章的具体论述逻辑如ppt所示。

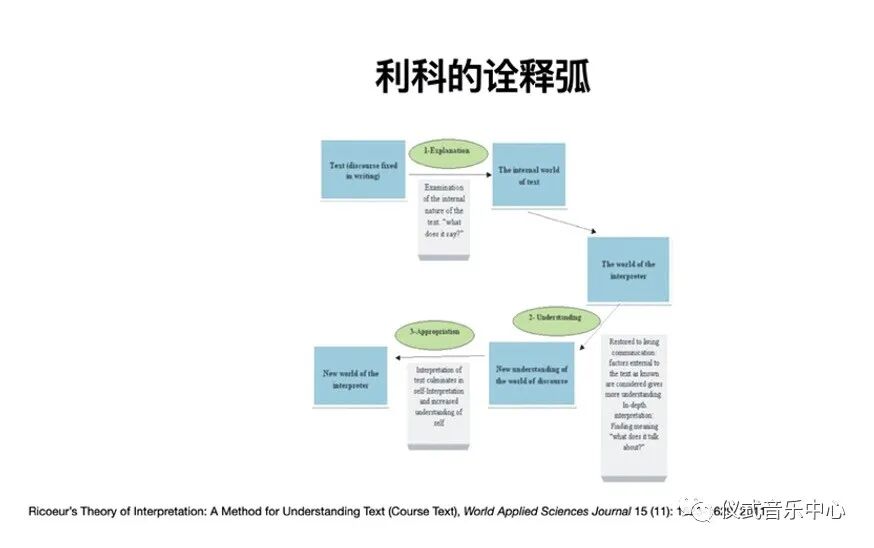

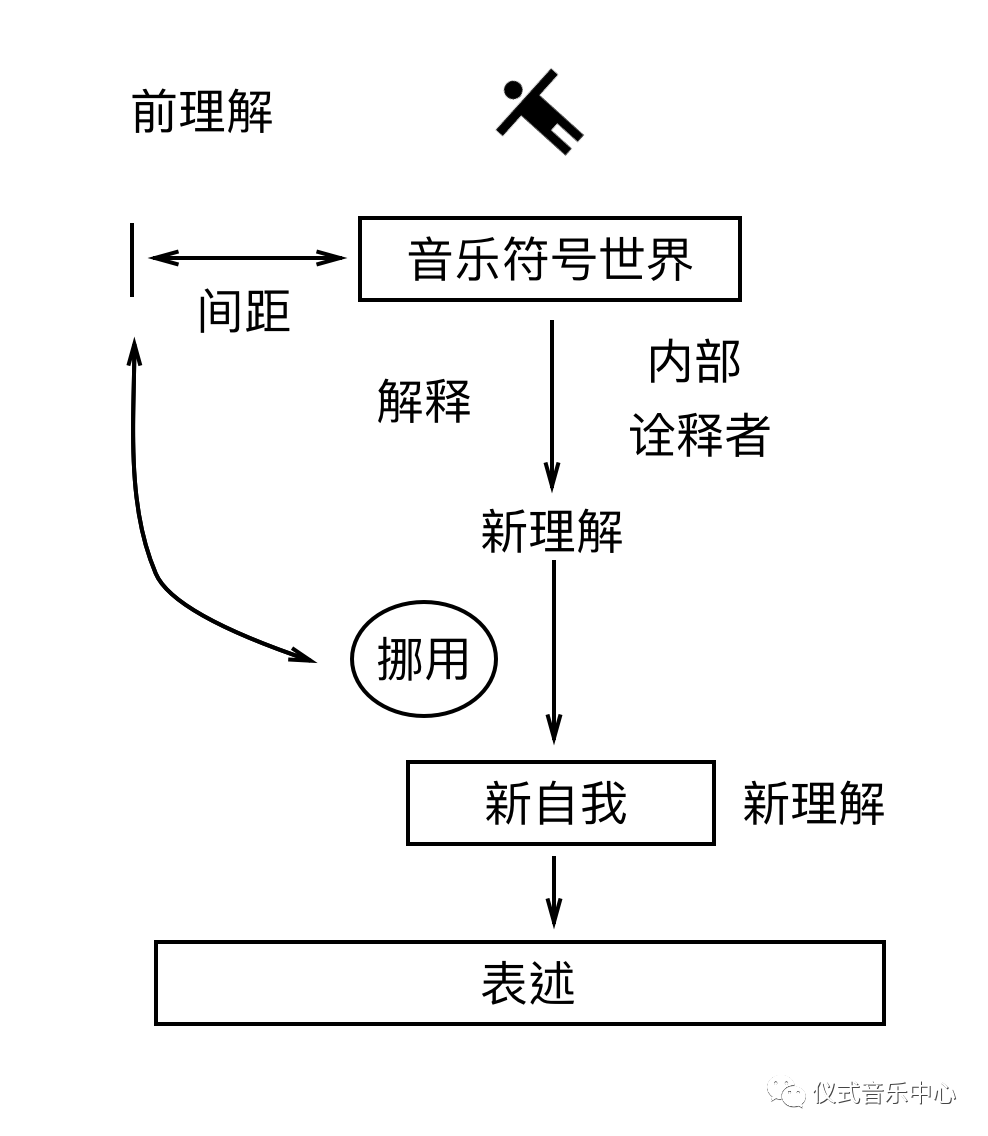

赖斯《愿它充满你的心灵》以利科的诠释弧为理论框架,诠释关于诠释者带着自己的“前理解”被抛入音乐世界的过程,“体验”在文章中被定义为“个体接触音乐符号世界并在此寻找自我的历史”。以此视角,可以看到《从感觉开始——再谈体验的音乐民族志》的视域融合与《体验的音声民族志》中身体感性带来的新理解。

《体验的音声民族志》和《愿它充满你的心灵》具体地做出“表述体验”的尝试。这些尝试通过主体间认同和表述者不可避免的独特诠释立场,描写不可言说的“默会之知”,探讨描述感觉的具体方式,并反思“体验”本身和民族志写作方式,为探索体验表述语言提供了有益的参考。

我们小组汇报到此结束!谢谢大家!

课堂研讨

萧梅老师:谢谢今天课堂汇报的三组同学,大家可以对这三组同学的汇报提出问题。

刘海娜:我针对张寻同学的汇报提一个问题,张寻同学最后给大家演唱了一段保加利亚民歌。那么,如果作为一名音乐人类学家,当他体验研究对象的音乐时,他到底能够掌握多少保加利亚音乐知识呢?研究者要掌握多少他者的音乐知识才能真正进入到他者文化语境之中?而且人的精力是有限的,作为音乐人类学家,如果他所研究的每一种音乐文化都需要深入体验的话,他又有多少的精力去实现这一目标呢?

张寻:我认为,首先研究者和他的研究对象之间一定会存在间距,他只能一次次去接近他面对的研究对象,他不可能完全成为局内人,因为他有自己的前理解,他有自己独特的视角,这个视角能够赋予他自己的认知。

萧梅老师:张寻,如果和你之前学过的歌唱经验相比,你在学习演唱保加利亚民歌时最难克服的东西是什么?

张寻:我觉得是装饰音以及颤音的控制,另外它的发声部位也不太一样。因为我之前也学习过不同的唱法,所以我有一些歌唱基础,我能够较快的接近它,当然两者之间还是会相差很多,这是一个逐渐接近的过程,比如我第一次唱完后,自己就听了一下,我发现自己唱的时候会带有很多颤音,那么下次我再唱的时候就会有意识地去克服这一点。

萧梅老师:你之前学习过什么歌唱方法,导致你最先演唱保加利亚民歌的时候会出现颤音?

张寻:我之前学过一些戏曲唱法,当然不同剧种间的颤音也会有差别。我听完保加利亚民歌后,我感觉它的颤音非常节制,它偶尔会在句尾出现一点颤音,所以我觉得安全起见最好是先把颤音去掉。

萧梅老师:你一开始感觉是这样,然后不断地去靠近它,因为你实际上也不了解保加利亚文化,你是从声音的角度回答这个问题。我想先回答刘海娜同学刚刚提出的问题。实际上,我认为赖斯(Timothy Rice)的这本《愿它充满你的心灵——体验保加利亚音乐》中的相关内容可以解释你的问题。比如今天张寻在汇报中提到的“解释弧”,实际上赖斯也是受到伽达默尔(Hans-Georg Gadamer)和保尔·利科(Paul Ricoeur)的哲学诠释学影响。解释弧其实就是不断反思的过程,实际上也是不断迂回的过程,他们提出的诠释学不是从a到b,而是一个不断来回甚至迂回旅程似的解释弧,实际上,这告诉我们研究某一个问题的时候,我们是处于一个不断迂回的过程当中,你的研究目的不是去提出真理。赖斯在书中提到一个重要的词汇“挪用”,我们以前或许会认为“挪用”是贬义词,但赖斯在他的书里强调我们可以将“挪用”看成一种中性的东西,因为我们不可避免地在挪用,比如我到某一个地方去田野考察,我在记写音乐的时候,我们是不是在挪用?因为我们在用一个有谱的系统去记录一个口传的世界,挪用就已经发生了,再如,我作为中国人去学唱保加利亚歌曲的时候,我其实不可避免的带有我的前理解,从而产生了我的挪用,那么我们在挪用的过程中加以反思,我们在新理解和前理解中就产生这种解释弧,产生了这样的循环。那么,当研究者体验音乐的时候,他通过挪用以及各种各样的诠释之后,他实际上发现了一个自我,而不是成为了那个文化的代言人。所以,赖斯这本书里的很多内容能解释刘海娜同学提出的问题,比如书中提到音乐体验的定义是:“一部个体接触音乐符号世界并在此寻找自我的历史。”我们把每一次的寻找表达出来,作为writing culture,也就是你在写作文化,而不是说我写作的这个东西就是真理。以前我们总认为我们写的东西是最客观的,我一定是代表一个真理,我告诉你的是确凿无疑的知识。但是,知识是可以不断被更替的,它可以不断的有新的诠释,你完成的课题实际上只是你对它的理解,但人类的知识长河就是这样不断地积累起来,你只是其中的一朵水花而已,赖斯其实是在说明这个问题,这同样也是一个化生为熟以及把自己熟悉的东西化为陌生的过程。接下来,同学们还有其他问题吗?

张毅:我在思考体验的音声民族志与以往音乐民族志有怎样的变化?另外,我想问第二组汇报《回到“声音”并一再敞开》这篇文章的同学,为什么文章使用“声音”一词,而不用“音乐”?

薛通: 之前曹本冶老师使用过“音声”一词,那如果我们要去理解“声音”一词的话,我是从临响的角度去理解的,为何不用“音乐”?因为当我们到音乐厅聆听一场音乐会,现场听众不仅在体验音乐本身,还会聆听、体验甚至参与制作出一些声音,这些声音都会影响音乐事象的形成,但是它们不能称为“音乐”,所以用“声音”来形容。

张毅: 嗯嗯,我同意你的想法。我想“声音”一词可以更加涵盖不同文化间对音乐的不同理解或定义。另外,当研究者身临某地聆听时,他所注意的也并不仅有音乐,在场的其他声音同样是我们理解音乐意义的因素。但是,我想音乐与声音的区别是否还在于音乐是一种有着特殊意义的声音,回到声音的聆听,是否强调要将音乐还原成毫无意义的声音,然后研究者重新结合自己已有的文化经验去聆听这种声音,也就是保持着前理解经验去聆听以获得新的理解,重新赋予声音新的意义。

何子旋: 我们或许会认为每个人都会赋予音乐不同的意义,不同的人面对同样的声音他们也会产生不同的理解,但是我不这样去想。比如谢弗(Raymond Murray Schafer)提的声音景观(soundscape)的概念就不是乐音体系,它可能是自然景观的声音,它就是一种声音景观,但这不是音乐的概念,我觉得任何人去听这样的声音都不可能将它作为一种音乐作品去欣赏。

熊曼谕:刚刚何子旋讲到了雷蒙德·默里·谢弗(Raymond Murray Schafer)声音景观(soundscape)的概念,但是这个概念的立足点在于它将声音看作是music events,音乐是一个事件,而不是讨论它的物理结构,也就是说它不是一个sound object的概念,所以当你在讨论soundscape的时候,声音景观已经是一个音乐事件的存在了。

萧梅老师:刚刚大家都在谨慎的选择自己所用的词语,就像何子旋同学刚刚非常谨慎的使用了“乐音”这个词,她认为有些声音不属于乐音体系,实际上我们的同学都在用自己目前对音乐的理解来选择自己的用词,这是一个非常有趣的现象,我们不一定要去判断谁是谁非,但是我们可以沿着这些不同的概念去思考,比如加拿大作曲家雷蒙德·默里·谢弗(Raymond Murray Schafer)为何以及如何强调soundscape?如果我们把乐音体系放到21世纪作曲家创作的音乐作品中考虑的话,那乐音系统的边界在哪里?所以,这里有对声音意义的判断,也就是你如何去看待声音?比如在乐器学的讨论中,我们经常讨论“什么是乐器”,过去我们界定乐器是一种可以发出声音的器物,那当我们敲击桌子发出声音的时候,那桌子也算乐器吗?可是如果作曲家将这个敲击桌子的声音运用于音乐创作时,当作曲家将敲击碗盆发出的声音织入他的音乐作品的时候,它就变成了音乐。所以,当我们使用概念的时候,我们就要退回来思考这个概念的使用者是站在什么立场上,这是一个很重要的问题。我们学科史上确实有许多关于音乐和非音乐的讨论,到底什么是音乐?什么是乐音?其实,乐音的边界也在不断被打破,它不断的发生变化,在这个过程中,大家就有很多不同的选择,比如研究西方音乐的学者们会认为使用music的概念十分自然,但如果一个西方人去到其他民族,他们或许会将某些民族认为的音乐不视为music,也或许会将某些民族认为的声音当成music,比如我去蒙古族,蒙古族人在劝羊妈妈给小羊喂奶的时候就会吟诵一些我认为是音乐的旋律,所以我会说他们在唱“劝奶歌”,但是蒙古族人并不认为这是音乐,可见,大家对声音有很多的不同的判断,所以国际传统音乐学会(ICTM)想要在名称music后面加一个s,变成“musics”,这也是在强调世界上存在各种各样不同的音乐,那另外一个问题就是舞蹈该怎么办?因为国际上很多研究民族舞蹈的人都在国际传统音乐学会里,所以国际传统音乐学会提出要将名称修改为“International Council for Traditional Music and Dance”,关于这个讨论,我认为他们这有一个西方音乐概念理解的历史问题,比如中国是讲“乐”,这个乐是指诗歌舞乐一体,舞蹈本来就包括在乐里面的。所以,我觉得不同民族会对很多东西有不同的理解。当然,正如刚刚同学们说的,一个仪式里有些内容是唱,有些是器乐,也包括一些噪声的内容,如果从声音景观的角度来讲,这些声音都很重要。比如说我们可以在京剧的剧场里喝茶叫好,但是西方歌剧院里就不能叫好,那么这个“叫好的声音”要不要织入我们对整个场域的音乐理解?这个“叫好”能是音乐吗?答案当然不是音乐,你再加“s”它也不能叫做音乐,但是它是整个声音景观不可分割的一个部分,它对于我们理解京剧的意义发生了作用,所以这就是一个非常重要的问题。当我们聆听音乐,我们在做音乐研究的时候,我们需要先去直面那个声音,所以刚才何子旋、何明晓和薛通这一组同学在汇报中也有提出“萧老师提到的这个‘声音’是不是和沈洽老师《描写音乐形态学》中谈及的‘声系统’有关系?”的问题?我可以回答你们,这两者有一定的关系,但是不完全。因为我们回到声系统最关键是要把这个声音如何发生的过程加以描写,音乐人类学强调研究他者的时候,研究者需要先将自己还原成一张白纸,但是我们都知道还原成白纸是不可能的,还原需要自知,如果你对你自己没有反省的话,你或许都不知道你要还原什么,就像张寻同学反思自己原来唱歌有这么多的颤音,我的发声方式原来和保加利亚人有如此多不同,那我最好先不要加任何颤音,我先还原成一张白纸,然后再去体会保加利亚的颤音,所以这里有一个先退回来,然后再重新描写的过程,重新描写的过程也许就是挪用的过程,所以刘海娜你现在学习评弹你就先挪用,然后在这个过程当中,你会发现原来你跟评弹之间的距离这么远,从而发现问题,我们的研究也是这样的一个过程。

萧梅老师:另外,我觉得刘胪婷和王心如小组在汇报中比较清楚的陈述了“The Taste of Ethnographic Things: The senses in Anthropology”和“Toward an Ethnomusicology of Sound Experience”两篇文章的内容,但你们能否说一下这两篇文章在说明什么核心问题呢?

王心如:我在读“Toward an Ethnomusicology of Sound Experience”这篇文章时,我认为它主要探讨了演奏者在演奏时发出的声音与其伴随的身体动作之间的关系。所以我在最后提出一个问题,因为很多演奏者为了演出效果而夸大他表演时的身体动作,那么这些夸张的身体动作可能与声音是分离的,这一问题该怎么解决呢?

萧梅老师:身体是音乐体验的直接场所,但是每个人的身体可以相互影响、相互勾连,每个人的身体可以相互之间可以捕捉到某种感觉,即身体的“能感性”,以至于我们通过演奏者的动作,我们可以感受到他的演奏。比如赖斯的文章中就说到自己学习风笛演奏时的习得过程,虽然他有音乐的概括能力,能够比同时在一起学习的孩子更快的吹奏出一条具有音高和节奏的旋律,但赖斯这时候也反思自己,虽然他可以较快吹奏出一条不带任何装饰音和多样节奏的音乐旋律,但是他不会像那个小孩一样能完全捕捉到这一音乐文化里最精髓的那种感觉上的东西,就好像我以前去内蒙古考察蒙古族长调,我们采访蒙古族长调歌王哈扎布,突然有一天我发现哈扎布的女儿在唱长调,她唱的味道和她爸爸一模一样,因为她从小就听她爸爸唱,她每天在这个氛围里,虽然她的嗓子没有其他歌手那么好,但是她唱出来的那个味道却和她爸爸一样,这种味道实际上就是潜移默化的内化到她身体里了。

花卉:老师,我对于演奏时的身体动作这个问题有一些自己的想法。因为我在学琴的时候,有一位国外大师和我说你们要把听众都当傻子,也要把他们当成聋子,因为他们对你演奏的音乐作品并不熟悉,他们完全不知道你在演奏什么,反而你要通过一些非常夸张的身体动作去带领他们进入到你的音乐世界里,如果听众只是单纯去听,而你也毫无思想地演奏,而不带一些肢体动作的话,可能会让听众不能很好的去理解你演奏的音乐。

萧梅老师:你讲的非常现实,演奏者的身体动作带给我们很多内容,所以我们现在研究音乐姿态、表演姿态。

方迪:老师,对于花卉同学提到的问题,我觉得是有特定语境的,也就是说演奏者是在舞台上表演,但是,我们在田野中看到更多的是局内人真实的一些生活化的表演,所以我想到民间艺人就像水里的鹅卵石,它经历了很多年的打磨才成就了现在的光泽,但学院派就好比工业化的产品,这两者的质感肯定是不一样的。

萧梅老师:对,这两者之感是不一样的,但是当你感觉到质感不一样的时候,你就要发现问题。所以针对刘胪婷和王心如两位同学的汇报,你们虽然很清楚的陈述了文章内容,但是你们的汇报没有体现出这两篇文章的内核。比如为什么Martin Clayton提到“朝向声音体验的民族音乐学”?而且你们也没有提到他的“共频理论”(entrainment theory)。“共频”(entrainment)也是非常重要的,实际上就像刚刚花卉同学提到的他的演奏怎样带动下面的听众跟着他的身体共频,然后进入到他的音乐世界中,所以像这样一些典型的概念,你要解释它们的含义。而刘胪婷汇报的这篇文章最关键的是这个“感官人类学”(The senses in Anthropology),作者为什么要去研究声音,因为人类学家需要打破视觉中心主义,从我们音乐的角度来讲,我们之前也存在过视觉中心,因为我们不去记谱就不会分析音乐,所以我们现在要回到声音,我先去体验音乐,让我真正的能够浸泡在音乐中,而不是仅仅只有通过记谱才能去了解音乐,难道我们丢掉谱子就不能分析声音或音乐了吗?在过去阿德勒时代,也有学者批评那些用感觉写作乐评的人,但是我们不要忘了,音乐首先是感受和体验的。所以为什么作为一位人类学家的Paul Stoller要强调感官民族志?因为他反思人类学能否从听觉入手,他们能不能听到某个民族的文化和历史,他是从这个角度切入的,所以刘胪婷你一定要抓住“听觉对于人类学意味着什么”这个核心问题汇报,人类学开始关注感官体验,那我们搞音乐的人更不能忽视这个问题。所以,我认为如果我们音乐人类学可以对人类学或其他社会科学有所贡献的话,我们是不是可以提出一种感觉的逻辑。音乐、声音、体验对我们来讲的重要性是不言而喻的,它是我们的第一步,没有这一步的话,我们没办法真正做到所谓的自觉,没有新的自我就没有新的理解,所以我们每一次的研究过程,以及每一次的表述,实际上都是一个新理解,也是一个新的自我。

萧梅老师:其实我们每个单元里的阅读文献互相之间都有关系,大家在汇报时可以左顾右盼一下,把这些文章结合在一起思考,我们就会有更多的收获。当然大家今天的汇报都非常好,大家各自对每一篇文章做了详细分析,所以在详细分析的基础之上,我们还需要讨论每篇文章的核心议题是什么。好的,谢谢大家,我们今天课程就先上到这里。

文字/图片:张觅 陈燕

编辑:刘胪婷

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6)萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7)萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8)杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实

(10)上双·生态联盟 | 苗族工作坊:如水·漂泊·交融——我与苗族务工阿姨的魔都之歌