音乐与迷幻

【萨满仪式音乐及“巫”乐研究】第16期

摘 要:抽搐、战栗以及形体的狂乱舞动,正是巫或萨满在人—— 神(鬼)之间过渡与转换所显示出的形体特征。这一特征总是伴随着各类不同的声音或“音乐”,那么音乐是否能够引发“出神术”?两者之间的关系如何?比如音乐到底在多大程度上能触发、维持、辅助、主导“出神术”或“迷幻”(trance)等“意识变化状态”(altered states of consciousness)是20 世纪以来该领域研究的一个重要分支。围绕这一关涉音乐效应的问题,是从生物学水平进行实验性的探讨,还是从社会文化的角度进行考察,甚或在这二者间搭建桥梁?音乐与迷幻的关系都已然超出了巫乐的研究,而具有着如何理解人类情感及心理特性的意义。

关键词:迷幻;出神术;迷幻类型;音乐效应;陌生的机制

作者简介:萧梅,女,上海音乐学院音乐学系教授,上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”主任,“亚欧音乐研究中心”主任。

*本文原载于《民族艺术》第3期(2013年)

一、问题的提出

沅、湘之间,信鬼好祀;巫觋作乐,歌舞娱神;阴阳人鬼,亵慢淫荒……这或许是后人将辞章精炼、文采瑰丽、庄肃和雅的《九歌》视为屈原新作或旧词更定而与土歌俚谣鄙俗芜杂相区别的重要原因。然而无论《九歌》之所从出是屈原所作、所更定,或者本就是楚俗祭歌,还是说它是祀神典礼中的祭歌唱本,又或者只是诗人对祭礼仪式的记叙和抒情,其所醮诸神的言辞传歌、舞蹈作乐却皆由巫与神之关系展开。

阴巫如何下阳神,阳主如何接阴鬼?1993 年8月,台湾《云门舞集》首演了林怀民“以屈原诗作为想象力”并赋予当代诠释的舞剧《九歌》。这部剧场祭仪,面对着纷乱的世界和需要自我救赎的众生。尽管创作者无意仿古,并发出“然则,神祇从未降临”的醒世恒言,但他在音乐、舞美和舞者的肢体语言中表达出的“情欲、孤独、操控、抗争、死亡、复活”,依然借助了这人- 巫- 神之脉络,以完成他的悲悯与控诉。在屈原的《九歌》里,迎神的典礼是“吉日兮辰良,穆将愉兮上皇。抚长剑兮玉珥,璆锵鸣兮琳琅。瑶席兮玉瑱,盍将把兮琼芳。蕙肴蒸兮兰藉,奠桂酒兮椒浆。扬桴兮拊鼓,疏缓节兮安歌,陈竽瑟兮浩倡。灵偃蹇兮姣服,芳菲菲兮满堂。五音纷兮繁会,君欣欣兮乐康”。然而,林怀民却没有让舞台呈现出钟鼓、竽瑟的纷繁交响,更没有香飘满堂的艳装灵巫。他的巫女,是一抹红衣的激昂狂乱。无论是长发还是指尖、躯体甚或面容,那颠狂颤栗的跳跃抖动,正是编舞者对巫在人神交会中之身体形象的典型捕捉。而围绕巫者的白袍众人,以长鞭似的藤杖,敲打舞台,巫者的身形就在这击响的节奏里抽搐。看到这个场面,笔者不能不想到“敲击”在与另一个世界交往时的“过渡”,想到巫祭中琼芳传芭,这一巫所执以舞的迎神与降神。

正巧,在看完《九歌》录像后的课堂里,笔者的一位研究生汇报了她在甘肃宕昌对自称“bei”的木家藏族进行的仪式音乐田野调查。由于东北学者刘桂腾在他的研究中指出单面羊皮鼓与萨满的“标志”性关系,它们在自东徂西的分布中与使用者的关系如何,是我们近来田野作业特别关注的地方。而bei 人中被汉称为巫师的“hei be”,虽然亦使用单皮鼓,在采访及仪式现场却未见其出现附体或迷幻(trance) 的现象(这一点与青海黄南藏族的法师颇不相同)。但这位同学带回来一段只剩下两分钟的宕昌汉人巫师“师公子”的请神录像片段,其中执仪者敲击着与“hei be”形制相同的单皮鼓,并跺脚上下颠跳。虽然在这一段短小的录像中,执仪者并未显露出附体和迷幻的典型身体症候,但其边鼓边跳,恍若战栗的行为,却可以让观者直接判断其为能够进入附体迷幻的执仪者。果然,调查的结果正是如此。

抽搐、战栗,以及形体的狂乱舞动,正是巫或萨满在人- 神(鬼) 过渡与转换间所显示出的形体特征。由此,也成为我们对不同的执仪者身份特质的判断标志。这一标志,亦可被视为巫及萨满仪式的一种制度性展演方式。如果说这种展演方式是外显的行为,它亦相应着迷幻(trance)或出神(ecstasy)等特殊意识状态。伊利亚德也就是在对世界各不同民族此类资料进行系统分析和比较的基础上提出了萨满教的根本特征———出神术。而萨满及巫,在他看来正是凭借此出神术,展示所谓灵魂的出离,或升入天空或降入地下,进而完成其穿越有形无形不同空间层次的旅程。当然,也正是由于出神术在人体所现的特征,萨满及巫的研究不可回避地卷入了对其相对于“常人”的意识改变的缘由讨论。俄国民族学家史禄国(S. M. Shirokogoroff)在伊利亚德之前,结合人类学理论和民族志调查,得出了萨满“具有健康的体魄,良好的神经机能和正常的心理机能”的结论。这对以往将萨满视为身心疾患者的观点提出的异议,随着研究的深入“产生更为广泛的影响”。笔者赞成郭淑云在“萨满文化研究”丛书总序中对史氏的评价:“随着学术的发展、研究的深入,其理论的广博、宏阔、深邃;其学说的创新性、开拓性、超前性,渐为学术界所认识所重识。”【1】在近年的研究中,笔者特别感受到转换萨满研究的“病理学”视角对我们深入探讨萨满“出神术”的意义。史禄国有关“与他人相比,萨满具有极强的神经反应和肉体自控能力”等论断,不仅为探究人类行为以及认知功能的共性提供了经由萨满研究新途径,也促进了学术界经由这一共同潜能所展示出的宗教信仰现象,在民族学、宗教学和人类学方面对人与其所处世界的关系研究。

在初次接触广西靖西壮族魔婆的田野考察中,笔者亦专门就魔婆在成巫之前的“病患”或“发癫”及其执仪过程中的附体迷幻现象,拜访了当地的神经精神病防治院。笔者的两个问题之一是靖西一带的精神病发病率是否较高?之二是魔婆的家族系谱是否与精神疾患的遗传有关?在医院方面给予的统计数字下,第一个问题直接就被否定了。而就第二个问题,医师认为,虽然大部分魔婆可以追溯家族原因,但其病症与精神疾患者的家族遗传不同。首先,魔婆一旦开始行巫,很少复发“发癫”症状,并且在与精神病症状的比较中,其最大的差别是魔婆具清晰的有意识行为【2】。这与前述史禄国在区别萨满具有健康体魄和良好的神经机能,他们与所谓因生理疾病而妨碍自如地控制自我的精神病患者不同的结论相同。俄罗斯学者E.B.列武年科娃在《马来西亚和西印度尼西亚民族(精神文化的某些方面)》一书中认为:萨满教仪式无论在外观上还是在心理学上,都和戏剧表演相似,萨满之类的“演员是这样的人,他善于控制自己的心理,通过训练能改变自己的个性”。那么萨满及巫所具有的“极强的神经反应和肉体自控能力”从何而来呢?身- 心结构问题、认知能力问题、思维模式问题、情感情绪问题以及药物致幻问题都为该领域的研究增添了讨论“出神术”机制的维度。而在这一相关“机制”的讨论中,根据萨满及巫的“出神术”总是发生在仪式过程中,而此执仪过程又总是伴随着各类不同的声音或“音乐”,那么音乐是否能够引发“出神术”?两者之间的关系如何?比如音乐到底在多大程度上能触发、维持、辅助、主导“出神术”,或执仪者身体上所呈现的“迷幻”(trance)等“意识变化状态”(altered states of consciousness),便成为20 世纪以来该领域研究的一个分支。

围绕这一研究,国外学界也可以分为两种倾向。一方面为生物学水平的研究,比如,将音乐与迷幻的关系考察纳入音乐对于人的情绪变化作用的研究范畴。这方面研究的主要手段为实验室研究,涉及神经生理学、病理学、心理学和音乐治疗学、音乐美学等领域;另一方面则是从社会文化入手,并集中在民族音乐学领域(包括音乐民族志个案描写和综合性分析)。总的说来,就是从生物学水平和社会文化两个方面探讨音乐的效应。然而,正如澳大利亚的民族音乐学家玛格丽特·卡托米(Margaret Kartomi)在其有关中部爪哇地区音乐与迷幻的研究中所着力的,她一方面力图探究对伴随迷幻发生的音乐与当地的其他传统音乐是否存在声音形态上的异同,比如在特定音域范围内类似无极终止的音调的循环反复,可能具有的催眠作用;另一方面,又强调了要理解音乐对于迷幻的作用或效用,必须将其放置于文化当事人即中爪哇地区传统音乐的文化和社会内涵中,基于个体对整体社会的认知、感受和反应方式,并强调了附体音乐不能作为一个单独的美学范畴,而应与仪式等同视之【3】。卡托米的研究体现出民族音乐学面对这一问题的典型作业方式,即面对音乐的声音,生物学视角与社会文化视角只有交叉包绕,才能提供解释的框架。显然,如此作业方式正是对某些单纯探讨迷幻的生理机制,以及单纯依靠实验方法讨论音乐品种或音乐类型的效用研究的反思。

二、音乐的效用?

在莫扎特的歌剧《女人心》第一幕第十六场中,两位化了妆并以他人面目出现来追求自己的未婚妻,并测试她们是否忠贞的年轻军官费兰多和古列莫,按照一向认为女人不忠并与他们打赌的老光棍唐·阿方索的指示,带着药品来到花园,并在毫不知情的未婚妻面前假装服毒自杀。这时,被老奸巨猾的阿方索收买了的女仆黛丝碧娜乔装为医生来到花园,装模作样地在自己的斗篷下面拿出一根磁棒,先碰了一下两个男人的头部,又在他们全身划过一遍,并唱到:“这是一块磁铁,一块催眠的魔石,是伟大的梅斯莫尔医生在德国发现的,并流行于法国。”与此同时,阿方索以及两位被蒙在鼓里的未婚妻费娥迪莉娅、多拉贝拉一起唱到:“看呀!他们能动了,他们全身彷佛很疼,不停地用脑袋撞击着地。”而此时的歌剧配乐中,木管和小提琴突发出强烈的颤音,讽刺性地象征了所谓“动物磁性”之流,通过了病人的身体。

在这个场景中,黛丝碧娜所提到的梅斯莫尔(F.A. Mesmer)医生正是莫扎特的老朋友,也是18 世纪维也纳的著名医生。身处启蒙时代,他追随牛顿的思想,认为所有的疾病都能在自然和科学中找到解释。他认为渗透于宇宙以及人体的磁场,是一种无形的神秘力量,并可以作为治疗一切疾病的秘诀。1775年,受巴伐利亚王子马克斯·约瑟夫的邀请,他向能够驱魔的神父加斯那(Gassner)挑战,在治疗的竞赛中,他成功地证明自己能够以梅斯莫尔式(mesmeric,催眠) 的迷幻以及他的磁场像神父驱邪那样治好病人的病。这个事件在当时被视为“科学战胜了迷信时代,理性战胜了宗教时代”。他们之间的相同处在于都是运用迷幻来治疗【4】,而治疗的对象又大部分是妇女。然而,梅斯莫尔尽管坚信自己是科学唯物主义者,并实行了科学的方法,但他在自己的治疗沙龙中却创造了完全的仪式氛围。在这个“治疗仪式”中,他特别注意背景设置和音乐伴奏。他喜欢穿着一袭紫色的塔夫绸长袍,并手执磁棒。沙龙的房间很大,天花板很高,地板和墙面都是镶嵌的,此外还有落地镜子、典雅家具以及厚重皱褶的窗帘,以阻挡城市的环绕声响。除了他和助手的耳语以及角落的钢琴声,一切都非常安静。对梅斯莫尔来说,在诊所中置放乐器对他的医疗实践、影响、扰乱或平复疾病是不可缺少的。热烈的音乐有助于催眠危机的呈现,柔和的音乐有助于减轻这种危机。音乐在他和助手的暗示下改变,而每次音乐的变化亦带来了病人情绪上的变化。当然,由于梅斯莫尔在他的著作中讨论的都是磁场,并从来都不使用音乐治疗一词,所以我们不知道他是否意识到音乐氛围在他治疗中的贡献,或将这“情绪性的音乐”作为场景系列的一个部分。遗憾的是,当时的巴黎科学界并不承认他的治疗。科学院和皇家医疗协会专门对他的主张进行了调查,尽管他们没有取消他的行医,但却认为这种行医方法是冒牌的。因为科学界并未发现他的磁场疗法能够带来健康的理论证据,相反,皇家委员会却给出了他使用音乐以诱发迷幻的观察报告:“极细微的快速的声音能够引起一种受惊的战栗;并且钢琴演奏上的音调与节拍变化影响着疾病,以至于快速的作品扰动了病人并将他们扔回到抽搐的状态。【5】

梅斯莫尔的治疗沙龙一方面让我们看到人在被催眠状态中产生的身体和意识变化,另一方面是音乐的使用与这些变化的关系。后者,正相关音乐的效应。或许也正是因为这种音乐的作用更多地关联于情感情绪,其看不见摸不着的非实证性令其治疗无法提供科学的证据。类似的知名讨论在欧洲历史上还有塔兰泰拉毒蜘蛛舞蹈症(tarantism)的治疗仪式。所谓的毒蜘蛛舞蹈症,是在意大利南部西西里岛被称为大希腊(magna graecia)的古代希腊殖民地地区,有关当地农妇被一种体型巨大的多毛黑色蜘蛛(又称为狼蛛)叮咬后产生怪异举止的病症。而治疗这种病症的方法,是请来由铃鼓、手风琴、小提琴等乐器组合的乐队,让病人在奏乐中歇斯底里地抽搐、扭动、尖叫、跳跃,甚至背朝地,身体弯成弓形,或四脚着地像蜘蛛般移动。在由人类学家埃内斯托·德·马蒂诺(Ernesto De Martino)的工作团队自1959 年拍摄的相关影像资料中可以看到乐队始终围绕着病妇,并有意识地在她们跳至昏倒后还不断靠近她们,在以4 分音符为一拍,每秒约2 拍,并多由8 分音符结构的急促节奏里,旋律不断升高再逐级下行,乐句短小反复循环,并一次次再度激发那些病妇颤抖爬行【6】。

塔兰泰拉的舞蹈症是否真的是蜘蛛叮咬后产生的器质性病症?17 世纪的生理学家费迪南德兹(E.Ferdinandusz) 基于他在该舞蹈症流行地阿普里亚(Apilia) 行医20 年的观察,指出如果它不是一种疾病,为何这么多贫困的妇女要花那么多钱请这些音乐家为自己治病呢。这种疾病所显示出来的迷幻和抽搐,是否是毒蜘蛛导致的强烈舞蹈欲望?相关塔兰泰拉病症起源与特性的讨论很多,既有世俗的医疗救助行为,也有宗教性神秘意义;既有归结其于早期巨石文明的一个部分,从自然和人,元素、形象符号、季节以及声音之间的神秘联系来阐释其病症者,也有从基于忏悔的宗教和神话原型的心理分析逻辑框架中讨论其驱邪的功能(比如农妇在日常生活所忍受的负重生活中,需要一种为解决痛苦和表达情感而产生的需求,这种需求如同中了邪的欲望,这种欲望又可以追溯至女性和男性之间的社会斗争过程)。

无论何种解释,音乐在其中的作用都是显而易见的。只是它们的作用究竟是相应着蜘蛛本身具有的舞蹈性还是导引宗教忏悔的“驱邪”,甚或是促使情感的宣泄?17 世纪的意大利科学家乔治奥·巴利维(Giorgio Baglivi) 在他撰写的专著中披露了自己的实验。他将一只阿普里亚的狼蛛送到拿波里,让它叮咬兔子,同时请来音乐家们狂热地为这只被叮过的兔子演奏。然而实验失败了,兔子不但没有舞动,而且在5 天后死亡。尽管如此,巴利维仍然坚持音乐的行为在身心方面具有机械的、无意识的和生理的性质。他相信健康源自于血液(心脏)、粘液(大脑)、胆汁(肝)和黑胆汁(脾)的平衡,而狼蛛的毒液导致“体液的凝结”,而音乐能够“通过乐器的气流非常迅速地传导至皮肤,并刺激精神和血液,在某种条件下,溶解或驱散其中增长着的凝结物;在声音自身增长的效应发散下,最终通过反复摇动的力量和振动,使基本体液重新回到自己原初的流动性;病人们逐渐恢复,起来动弹她们的手臂和脚踝,呻吟并狂暴地跳动,直到精疲力竭,逼出毒液”【7】。

巴利维的观点实际上是对亚里士多德观念的重申,即音乐聆听的效果是纯粹生理的现象,由固有的内在本质和旋律自身的声学属性所构成。比如我们都熟悉亚里士多德在《政治学》中以模仿论例证了音乐对性格和灵魂的影响。除了节奏和旋律,调式也具有对于性格的模仿,比如“乐调的本性各异,听乐者聆受不同乐调被激发不同的感应。有些曲调使人情惨志郁,例如所谓的吕第亚混合调式。另些,流于柔靡的曲调,听者往往因此心舒意缓。另一种曲调能令人神凝气和,这就是杜里调所特有的魅力;至于茀里季调则不同,听者未及终阙,就感到热忱奋发、鼓舞兴起了”【8】。而茀里季调与乐器中的笛(ailos 管)有着同样的功用,两者都凄楚激越、动人情感,并最适于表达酒神的狂热心境。如此,旋律、音色,或某种乐器的声音属性本身能够引发迷幻,就成为“自亚里士多德时代到我们这个时代的持续的流行理论”。

1935 年,罗德里格斯(Nina Rodrigues)坚持了音乐对神经系统的催眠作用,赫斯考维斯(Herskovits)和巴斯泰德(R. Bastide)在1943 和1945 年也分别提出各自的理论,视音乐为利用条件反射机制对迷幻状态所进行的刺激手段。

20 世纪60 年代初,有关击鼓效应的神经生理学理论研究与笔者在上一期《响器制度下的“巫乐”研究》中提到的尼达姆有关“敲打与过渡”的理论假说在学界引起了激荡。安德鲁·尼赫(Andrew Neher)在《脑电图和临床神经生物学》上发表了《常态实验对象脑皮层电极观察下的听觉驱动》一文,指出击鼓的间歇性刺激具有特殊性质,它能够“驱动”大脑阿尔法波的律动,从而触发震颤和中枢神经系统的异常变化。这个特殊性对于个体来说,其低音频率或多或少适应于阿尔法波的频带,呈现每秒8-13 的循环周期;其声谱中的低频优势较之高频能够更多地传递能量给大脑,并且不会像高频那样对耳朵造成伤害。尼赫的研究极大鼓舞了学者对人类心理共性的探讨,如人类学家尼达姆基于“敲打”为何普遍联系着与另一世界的交往问题所提出的“产生情绪的听觉基础”的研究。

1967 年赫胥黎(Francis Huxley)在他对海地伏都教黑人巫师的研究中写到:鼓手大大地诱发了精神分裂;他们善于理解征兆,并且借助加快、改变节奏,将危机施加于对此已有准备的舞蹈者。有时候舞蹈者还未被降临的神灵占有就先倒下了;观众将他们扶起来,重新登场,直到声音的冲击波产生充分的效果。而这一效果据说是通过“敲击、舞蹈和歌唱的整套活动”对内耳的干扰产生的。1982 年法依弗(JohnE. Pfeiffer)亦主张:“鼓产生‘steep-fronted’的声音,这种突然发作和具有爆发力的声音,最适用于刺激大脑外层连接着听觉的听觉皮层部分。并且鼓声发出广泛的频率,包括高频和低频泛音,有效地保证听觉皮层和交互中心的大范围刺激。”【9】

尼赫等人的实验虽然提供了大量的数据,但是“在实验室中的听觉刺激,完全是形式上的常数,它与附体降神中鼓手击鼓所提供的强烈、持续以及多样的刺激并不相同”。尤其是如果真的像尼赫所说,“易于引发迷幻的鼓点频率在每秒4-12 拍,也就是在MM240-720 之间,这个速度实际上覆盖了从中速到极快速的节奏谱系。只要不是太慢,任何种类的击鼓都可能触发‘驱动’。换句话说,几乎鼓每击打一下,都可能有人进入震颤痉挛。如果尼赫是对的,半个非洲岂非一年到头都在迷幻中”【10】。此外,特定的声音形式能够对仪式或日常生活中出现的迷幻产生普遍性的作用吗? 正如前文提及的民族音乐学家卡托米,她在研究中之所以强调伴随迷幻的音乐首先呈现出鲜明的地方和族性特色,其声音的规律是包含在当事人的文化逻辑之中,就是站在人及其文化以及文化中音乐的立场上来讨论问题的。而这种将音乐对于精神和身体效用的关系放置在文化的联系中来探讨的立场,早在启蒙时代,法国思想家卢梭就曾一针见血地指出:“只要我们仅仅将声音视为刺激神经的喧闹,我们将永远不能把握真正的音乐法则以及它那超越我们心灵的力量。”卢梭此言正是对18世纪流行观念的批评,提出了音乐不仅有“他者”问题,也是自然和文化的关系问题。因此,针对前述塔兰泰拉的治疗仪式,卢梭反对将其归因于音乐制造的空气振动,归因于物理学的音响刺激了皮肤以使得基本体液(homors)回到流动状态,从而恢复健康的机械生理学说法。那些罹病的意大利妇女在乡村乐队演奏塔兰泰拉的旋律之时,听到的是旋律之中用当地的通俗方言唱出的歌词。作为声音的物理力量的反证,“这个案例不是以绝对的声音或相同的音调来治疗每个被昆虫叮咬的人,而是每个被叮咬的人都希望听到他所熟悉的旋律和他能明白的歌词。意大利人要求意大利的音调,土耳其人要求土耳其的音调,人们仅仅因为熟悉的口音被影响;这种对他们的神经回应仅仅倾向于他们的精神范围;假如一个人要通过他所得知的内容而感动,他必须理解他所听到的语言”【11】。

1980 年,法国民族音乐学家鲁热(G. Rouget)出版了《音乐与迷幻———关于音乐与附体的理论》,这本巨著于1985 年被翻译为英文出版。作者通过数十年在非洲的田野工作以及对大量来自于世界各地信仰体系的民族志资料的验证,从精神生理以及文化两个方面探讨了音乐和迷幻之间的复杂关系。在鲁热看来,音乐与迷幻关系的探究需要寻找新的着眼点。与那些仅只注重寻找音乐的音响形式诸如引发迷幻的特殊节奏体系和音调系统的学者不同,他着力于民族志资料去发现作乐者或迷幻当事人与音乐的关系,发现音乐与迷幻的类型以及迷幻过程中不同瞬间的各种关系。他认为迷幻一类的身心状态虽然具有它相应于人类生物机理(心理生理)的天然倾向,但它们显示的多样性则是受特定文化制约的。同样,任何相同风格的音乐(相同的旋律或节奏)在不同的社会文化中亦具有不同的功能。在不同的文化及其界定音乐与迷幻的逻辑系统观照下,不存在能够引发或不能引发迷幻的固定音乐类型。进而,如果迷幻和附体是一种文化期待,那么任何种类(不论是人声还是器乐)的音乐,都具有可能性。这也是民族音乐学讨论音乐效应的基础和前提。

三、仪式中的迷幻类型与音乐

鲁热在《音乐与迷幻》一书旁征博引了历史上以及民族志中古希腊、文艺复兴和歌剧,以及阿拉伯人对于音乐与迷幻的各种认知,围绕卢梭使用的词汇,即音乐的道德(精神的)行为和音乐的生理(物理的)行为,展开多样性的理论在不同的方式上对这两个方面的联系,也让我们看到音乐化的情感是迷幻发生的要素之探讨亦伴随着人类的历史。根据笔者自己的田野经验,对是否存在关联迷幻的制度性音声以及制度性行为的探究持肯定态度。问题的核心在于:(1)这种探究有其地域、族群、阶层的文化限制;(2) 它们之间的关联必须基于对迷幻类型的区分;(3) 不同的制度性音声与不同迷幻类型之关联依赖于事件、仪式语境及其认同。因此,相关各类“意识变化状态”在不同文化以及不同仪式(如降乩、洁净、驱魔、通灵、萨满、治病等等)中的现象与学理对比非常重要。而鲁热的《音乐与迷幻》一书无论在资料的掌握还是针对资料的分析方法,都为这个领域的深入提供了重要的参照。

笔者曾经在2009 年以“《音乐与迷幻》的主要章节概要”、“厘清术语与建立类型”、“自然·生理与文化·心理”、“从方法论和观念看罗杰(鲁热)的局限”四个方面对该著进行过述评【12】也组织学生翻译了该著第一部分的相关章节【13】。本文将在此基础上围绕鲁热对于迷幻类型与音乐的介入方式的梳理,及其着眼点和方法再做介绍,以飨同好。

其实,只要踏足于音乐与迷幻的讨论,或者在我们进入存有迷幻现象的信仰仪式田野考察时,我们都会发现如何选择和使用描述所见的术语问题。郭淑云亦曾在《萨满出神术及其相关术语界定》一文中指出该领域研究使用术语的纷繁复杂,以及已有的术语与田野考察面对的现象之间存在差异等问题【14】。笔者曾在靖西壮族巫乐的研究中感到不同的术语使用实际上涉及到不同的对象类型以及研究领域的范畴化。比如汉语词汇中的“上身”、“伏仙”、“走阴”等,基本上直接指向宗教和信仰活动中的行为属性,而西文术语则多为描写这些行为属性所表现出来的身心状态,如迷幻(trance)、出神(ecstasy)、冥想(meditation)、催眠(hypnosis)、多重病态人格(multiple personality disorders)、意识变换(altered states of conscioussness)等【15】。从后者使用术语看,显然透露出一种从病理学和生物- 心理- 精神整体(bio-psycho-spiritual unity)的视角。而要真正从社会文化领域来讨论,则罗贝尔特·N.哈玛荣要“终结以‘trance’和‘ecstacy’为基础的萨满教研究方法”【16】的呼吁是极具意义的。

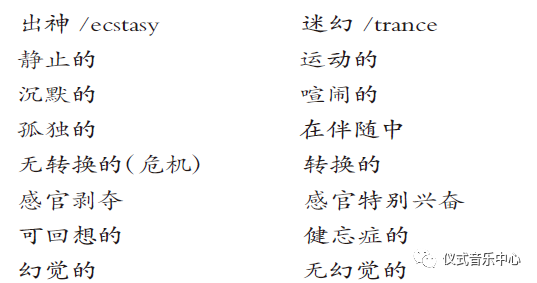

基于音乐与迷幻关系的讨论范畴,鲁热提出要首先统一术语,才能知道我们在说些什么。因此他对trance 和ecstasy 这两个在该领域运用最多的术语进行了界定。首先在语源上,鲁热就两个术语分别在英语和法语的词典及其口语的界定和使用进行考察;其次,他还大量引证了这两个词汇在学者研究中的使用。比如刘易斯(I.M.Lewis)在《出神的宗教》(Ecstatic Religions)一书中并未界定“出神”(ecstasy),反而是援引了企鹅生理学词典对“迷幻”(trance)进行了界定,并且在刘易斯的书中频繁地使用迷幻一词。鉴于这些术语的原始含义很难厘清,鲁热便根据它们在大部分学者使用的语境中进行区分:

在此,“出神”更多地是通过内部来实现的一种状态,比如教堂密室中的神父,西藏僧人在面壁的孤独中寻觅,还有一些隐士的修行和那些为了忏悔而哭泣的人。对他们来说,出神是一种难忘的经验。相关出神经验的回忆,在基督教神秘主义者那里也有着丰富的注释。而迷幻常由痉挛的阶段组成,在喧闹的情境中,伴随着哭泣、战栗、丧失知觉和崩溃。当然,鲁热对术语的辨析并不是为了单纯的信仰行为的研究目的,他关注的是它们与音乐的关系不同。在他引述的民族志资料中,迷幻与音乐有着密切的关系;而从外部观察上看,出神与音乐则有着与生俱来的不相容性。比如,出现在瑜伽冥想中的“神秘的声音”,它是在静默中,以精神的方式在冥想中聆听,并幻觉般地传递的【17】,如同佛教修行人在坐禅时听见的“迦陵频伽”。因此,可以说出神与音乐的关系,更多的是体现于内观境界的。

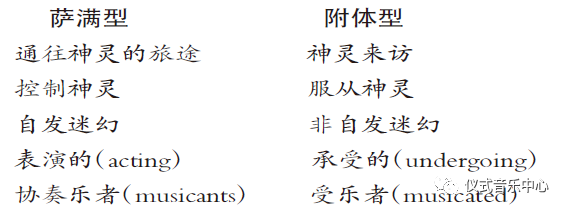

为了更清楚地理解音乐与迷幻的关系,鲁热分别对迷幻的显现(manifestation)、迷幻的表征(representation)、迷幻的识别(identification)以及迷幻的其他类型进行了梳理。比如,歇斯底里(Hysteria)和疯狂(Madness)是我们看到的迷幻征兆。比如发抖、战栗、鸡皮疙瘩、神魂颠倒、下跌于地、打哈欠、沮丧嗜睡、痉挛、口吐白沫、双目突出、舌头伸长、双肢瘫痪、热量失调(心是火热的而手是冰凉的,在冷的环境中却感到热)、对痛苦感觉迟钝、抽筋、气喘吁吁、固定凝视等等。在这种状态中,主体失去了反思的意识。而在身体动作上,迷幻者会以一种超越平常自我的状态来显示自己。能在烧红的炭火上行走而不被点燃,可刺穿自己的肉而不流血,可以弯曲他平时不能弯曲的剑,可以面对危险而不退缩,可以抓住毒蛇而不被啮咬,能治病,能看见未来,能化身为神(使神肉身化),能说一种他从来没有学习过的语言,能因情绪陶醉或死亡,能与亡者相联系,在神的家园旅行,与诸神相遇,在睡眠中作诗,不用休息地从早唱到晚,即使是跛足也能跳舞,如此等等。而在就迷幻的表征问题上,鲁热的重点在于对萨满式(shamanism)迷幻与附体式(possession)迷幻的讨论。他认为虽然两种迷幻有着太多的共同之处,而学界对是否要区别这两种迷幻的观点亦不一致。对中亚和北亚的萨满来说,其迷幻现象常常被视为一种灵魂之于身体的旅程。萨满的灵魂离开了他的身体,为了可以见到那些故去的人或者穿越所谓的无形世界。或在深深的海洋中旅行,或者飞翔环行。而附体则不发生上述情况。在有形和无形世界的交往中,附体者并非去访问那些无形世界的居民,相反,是那些居住在无形世界中的居民访问他。于是,在特定的宗教系统中,用于与死者、灵魂的神秘沟通,就具有两种不同的交流手段,即“访问灵魂,或灵魂来访”。萨满式迷幻的重点在于旅程,而附体则在于接受访问。如此区别意在考察它们与音乐的关系,比如附体中附体者与音乐的关系更多是被动的,特别是在“巫者”行巫的初期。相反,在萨满教中,萨满作为奏乐者的主动性从初始的瞬间就开始了。对萨满来说,萨满行为(shamanizing)与音乐行为(musicating)是一个事物的两个方面,是同样的活动。而附体者却从来都不是自己进入迷幻的乐者。以笔者的田野考察来看,陕北求雨仪式中用喧闹的锣鼓敲出被选择的“马脚”属于附体式迷幻一类,而萨满在执仪过程中则自己击鼓旋跃。进而,在萨满型与附体型的比较中,鲁热总结其为:

通过对迷幻类型的梳理,鲁热又总结出不同类型的主体与音乐的关系,如他将仪式中参与音乐者分成自己不进入迷幻状态,但为迷幻者提供音乐的“主奏乐者”(musicians)与在仪式中自身进入迷幻,同时亦介入仪式中音乐的其他部分(如吟诵、呼喊或鼓点呼应等)的“协奏乐者”,还有不参与奏乐仅被音乐诱发进入迷幻的“受乐者”等类型。在层层梳理的基础上,他再将音乐与迷幻的关系总结为:

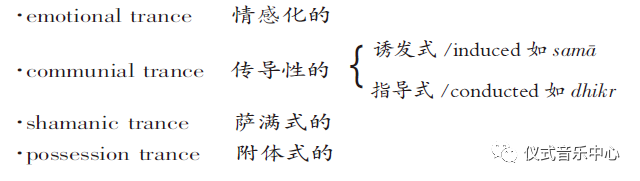

鲁热认为“情感化式”的迷幻更多地依赖音乐(尤其是颂赞性歌乐)促发,其持续时间短,易受感动而有幻觉,但当仪式参与者进入迷幻后,音乐却不能起到维持迷幻的作用。

“传导性”式的迷幻与舞蹈的关系非常紧密,仪式参与者无论有无音乐都能进入迷幻。音乐的角色是“间接的而非直接的”,并可以起着维持和延续迷幻状态的作用。这种迷幻类型还可分为“诱发型”和“指导型”两种。前者以古典的阿拉伯“萨玛”(samā)仪式为例,参与者往往作为受乐者,沉浸于宗教情绪而被诱发。在这一类型中,音乐能起到触发并维持的作用。指导型的参与者多为协奏乐者,比如在伊斯兰教苏菲派赞颂安拉的功修仪式“迪克尔”(dhikr)中通过特别的呼吸控制技巧同时吟诵神的名字,进而引发迷幻。换句话说,诱发型和指导型的最大区别是:前者为通过自外的行为受到诱发,其被诱发的迷幻样式难以预料;而后者则可以经由自身的控制和追求得到迷幻,且自身往往就是协奏乐者【18】。

在“萨满式”中则其主体既是主奏乐者又是协奏乐者,还包括间断性的受乐(所以萨满在仪式中需要助手,以便在短暂的迷失中发挥作用)。萨满既是仪式的主持者又是歌者、舞者和乐器演奏者,由于萨满叙述其旅程的戏剧性,较之其他迷幻类型使用了更为复杂的音乐种类。而在“附体式”迷幻中,分为不用向他人传达信息的神灵附体和强调向他人传达信息的灵媒型。在音乐与灵媒型附体的迷幻关系中,由于灵媒的任务是传达神谕,因此,在灵媒进入迷幻时,可能伴随着音乐,但他一旦达到与神灵接通的高潮时,音乐就将戛然而止,以让人们清楚地聆听神谕或预言。当神灵离去,音乐才又再度响起,从而呈现出一种动态的过程【19】。鲁热认为在所有迷幻的类型中,附体迷幻与音乐的关系最为吊诡。它包括主体是否发生了危机(crisis)、附体发生在公共的庆典中还是隐居的阶段、主体是否行家(adept)等情形,并且也取决于附体发生的不同身份认同阶段,取决于主体与其族群(观者)之间的关系(在此音乐是他们之间的交流工具)等等。

鲁热的类型学是复杂的,上述四个主要的迷幻类型亦或都存在着它们的亚型。重要的是它们都对应着不同的音乐类型,比如情感化中的音乐及歌词;在共融的传导和萨满型中,音乐伴随舞蹈;而在附体式中,认同神性(或与神交流)、维持迷幻是重要的。当然,鲁热给我们提供的类型学是基于他自己的有限田野和对大量二手资料的梳理,有时会出现矛盾。对田野中丰富的个案,我们还是要依据实践借鉴参考。对这部著作的学习,关键在于思考其视角和方法。比如他认为不同类型的迷幻现象都有其动态的过程,也都会因为这些过程的不同要求而与音乐发生不同关系的看法就是非常重要的提示。笔者常常听到一些学生反映在仪式田野中见到的“巫者”并不那么处于“迷幻”,而如果我们将仪式看作一个过程,仔细观察巫者执仪的不同阶段,甚至将巫者的一生看作一个过程,也许我们将发现更多的问题。

确实,田野中的辨析是非常重要的。任何现成的迷幻与音乐的类型学说都不是教条,也都要在研究对象的文化场景中得以检验。在这个方面,鲁热对圣经撒母耳记中大卫弹奏的里拉琴是否驱除了扫罗内心邪灵的故事之辨析,正可为我们提供参照。

就圣经中的这则故事,萨克斯曾经在《乐器的历史》一书中说:“当大卫对他演奏里拉时,音乐驱走了扫罗灵魂中的魔鬼。”萨氏的话依据的是圣经撒母耳记(上)16:14-23 的一段:14、 耶和华的灵离开扫罗,有恶魔从耶和华那里来扰乱他。15 、扫罗的臣仆对他说:“现在有个邪灵从上帝那里来折磨你,16、我们的主可以吩咐面前的臣仆,找一个善于弹琴的来,等上帝那里来的恶魔临到你身上的时候,使他用手弹琴,你就好了。”17、扫罗对臣仆说:“你们可以为我找一个善于弹琴的人,带到我这里来。”18 、其中有一个少年人说:“我曾见伯利恒人耶西的一个儿子善于弹琴,是大有勇敢的战士,说话合宜,容貌俊美,耶和华也与他同在。”19 、于是扫罗差遣使者去见耶西,说:“请你打发你放羊的儿子大卫到我这里来。”20、 耶西就把几个饼和一皮袋酒,并一只山羊羔驮,都驮在驴上,交给他儿子大卫,送与扫罗。21、大卫到了扫罗那里,就侍立在扫罗面前。扫罗甚喜爱他,他就做了扫罗拿兵器的人。22、 扫罗差遣人去见耶西说:“求你容大卫侍立在我面前,因为他在我眼前蒙了恩。”23、从上帝那里来的恶魔临到扫罗身上的时候,大卫就拿琴用手而弹,扫罗便舒畅爽快,恶魔离了他。【20】但事情却不那么简单,因为扫罗被邪灵附体的根本原因是“圣灵的离开”。而扫罗之所以成为以色列王,也是因为耶和华的膏立。在撒母耳记上第10 篇的记载中,撒母耳曾告诉扫罗,他会在“里拉琴、手鼓、吹笛和竖琴”演奏的情境中遇到先知。而他亦将进入迷幻并和这些先知一样“受感说话”,说出先知的预言。事实验证了撒母耳的话。由此我们看到,扫罗第一次进入迷幻听到的音乐,是让他受到耶和华的圣灵感动,变成有了一颗新心的新人。这段故事显示了音乐的双重性,既可以启发迷幻使扫罗成为先知又可以驱邪。鲁热在仔细阅读圣经后,发现了另外一个矛盾之处,那就是撒母耳记上第18 中,扫罗在恶魔的影响下狂暴地要杀死“正在弹琴”的大卫,并在未果的情况下惧怕大卫。“因为耶和华离开了自己,与大卫同在。”因此,鲁热认为,与其说大卫在扫罗面前弹琴是驱赶恶魔,不如说是音乐把离开了扫罗的圣灵重新带了回来。上帝的离开是恶魔来袭的前提,如同一种灵魂的交换。但鲁热的辨析并不到此为止,他继续从近东的古代文化传统中寻找解释。他从巴比伦人用于驱邪的声音是咒语而非弦乐器,而超越世俗的音乐力量在古代美索不达米亚又被视为复杂的与宇宙关联的象征与数字着眼,认为这是一种人与自然相关的整体系统,它与希伯来人中音乐与先知受神启而感动之关系的普遍系统是一致的。由于扫罗是因上帝缺席而导致“着魔”的,所谓大卫弹奏里拉琴平息了扫罗的狂暴一事,并非音乐作用于驱邪,而是用音乐为扫罗重建了神的在场,进而使之得以复元。

在鲁热有关里拉琴声、咒语与驱邪与否的辨析中,我们实际上已经触碰到了音声制度与迷幻类型之间的关系,只不过这些关系的诠释基础只能建立在文化的脉络之中。这也正是鲁热遵从的民族音乐学观点,即音乐形态与风格的功能在不同的文化中是不同的,因此不存在能否引发迷幻的归纳性、统一性音乐标准。

四、再论“陌生的机制”

鲁热通过对大量资料的研究最终认为音乐的重要作用在于使迷幻社会化(socialize)及其充分发挥。这提示我们在考察音乐效用的问题上必须注意两个层面的问题。一个是基于个体化层面,我们要关注到个体天生的意识结构对于情感化的事件有不同的反应。有人易感,有人迟滞。第二是集体表征层面。后者正是仪式音乐研究探讨音声属性的重要基础。因为音声对于执仪或参与者的迷幻来说,或者体现了神灵的意愿,或者是神灵在场的符号。它们一方面建立了一种与“另一个世界交流”的模式,另一方面通过特定声音的类型让信仰中的当事人(包括信众)认同这个与神性相关的迷幻主体,认同仪式行为的戏剧性。而恰恰是在这种戏剧性中,以迷幻表征的萨满或附体仪式蕴含了丰富的习俗化了的细节,并构成大量音乐技巧得以使用和发展的机制。因此,我们与其说鲁热得出了音乐是在通过“社会化”而非通过触发迷幻才最终成为操纵迷幻的主要手段的结论是重要的,不如说透过鲁热的结论我们还看到了仪式音乐研究更为丰富的意义。

当然,鲁热的种种努力都在为“音乐扮演了诱发迷幻的角色”的通行观念除魅,他所依据的立场显而易见是人文主义的。然而,面对遍布于世界各地的以“迷幻”表征的仪式,其音乐和迷幻的关系在生物科学和神经科学的解释系统中只能是“陌生的机制”吗?2009 年,笔者专程到巴黎探望了已经93 岁高龄的鲁热。老人一方面坚持其文化第一性的选择,但同时又说,终其一生的研究体会,音乐的问题,说到底离不开身体行为(behavior)的探讨,并憧憬当代科学的新发展,能为文化中身体及其音乐的研究提供更为有力的手段。无独有偶,美国的民族音乐学家朱迪丝·白克(Judith Becker)亦在其长期对印度尼西亚等地迷幻仪式的田野考察以及对当代脑神经和意识研究的关注下撰写了《深度聆听者———音乐、情绪和迷幻》一书【21】希望搭建人文和科学之间的桥梁,再次探入此“陌生的机制”。

与鲁热一样,白克亦企图将“迷幻”现象去魅。她的方法与鲁热在民族志资料中辨析迷幻类型的旁征博引不同,而与布莱金(J. Blacking)从人类学的视角讨论人的情感品质以及身体的感性、经验和实践更相似(尽管她自己并没有这么说),并开宗明义提出了“缘身性体验”(embodiment of experience)之取向。她以(1)身体是情绪和认知发生的生理性结构;(2)身体作为第一人称的、唯一的、内在的生命居所;(3)在现象世界中, 身体作为“在世存有”(being-in-the-world)与他者关联的三重意义界定了这一取向。第一重意义重在将缘身性体验与包括语言形式论、心理学和神经科学的主流认知科学相结合;第二重意义重在艺术和人文的传统领域所强调的内在生活(思想和感受)及其现象学诠释;第三重意义针对以往将人的精神生活视为“脑中小人”(Homunculus)的指挥,以及思维和肉体的二元分立、针对单纯将大脑视为可以被生理切片的客体化研究,而强调了精神是一种过程,而非某种成分,强调精神和物质处于能量交换的动态过程。由此,白克的除魅则以任何一位普通人在聆听音乐时都曾经体验到的情绪变化开始,将以往仅在特殊的宗教或信仰仪式理解框架中的迷幻体验转化到普通人的体验中,所谓“深度聆听者”。

除了借由音乐聆听中蕴含着的深度听觉以及迷幻共同具有的自主神经激发问题,白克关注深度聆听者自身有关音乐与情感体验的报告,以展示他/ 她们体验自主神经系统激发的生理症候,诸如心跳的改变、皮肤传导、呼吸和众所周知的“战栗”现象,并从古代印度等文化所记载的有关审美的情感理论以及情感与超越方面的研究探讨人的生理学系统并非被动控制,而是能够通过学习来控制并修正其激发的。其次,白克亦根据民族音乐学的田野考察资料,借用布尔迪厄的术语,讨论了“听觉惯习”(habitus of listening) 与不同文化的聆听及其与情感情绪的激发问题。她在著作的第四章以“自我迷幻”(trancingselves) 反思西方后启蒙时代发展起来的笛卡尔理性主义界定下的标准的“自我”模式,这种模式将自我从身体分离,并强调其边界和唯一性,因此阻碍了将迷幻作为一种可以接受的自然的意识现象。她强调自我并非独立于社会,人格的观念也并非抽象地存在于缺乏脉络的心理意向,而是能够穿越文化的边界来变化,并具体于文化的叙事中来发展。因此,当我们听音乐或者我们处于迷幻时,我们是谁?又是谁在聆听?这不正是民族音乐学应该探讨的文化叙事吗?

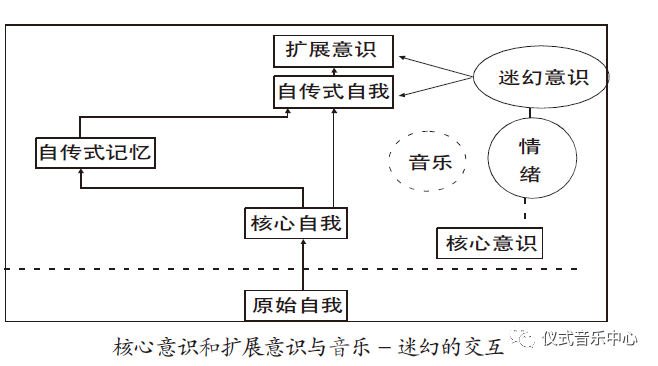

白克以“‘在世存有’:文化的生物学”为该著第五章的标题。在此章中,她探讨了欧洲现象学和生物学、神经科学家们提出的音乐及其参与者交互行为影响的生物学方法。该方法认为我们在持续地与世界交互的行为中被改变,同时也改变了世界。而这个过程的生成,可以用“结构耦合”(structural coupling)和“节奏共频”(rhythmic entrainment)来描述,并运用于音乐的表演、聆听和迷幻的情绪效应研究。比如,初入法的迷幻者通过重复参与宗教仪式,逐渐熟悉仪式的文本进而能够扮演它,当信仰通过行为被强化,这个初入法的迷幻者听任大脑和身体的内在生理改变,亦即听任自己的迷幻。于是,迷幻者的精神和身体,结构性地成为与此仪式戏剧的耦合。他/ 她的信仰、想象、自我感觉和听觉惯习与其他的参与者相关,亦与这个宇宙戏剧中的所有扮演和神圣的投影相关。在该著的最后一章,白克介绍了达马西奥(Antonio R. Damasio)关于人的“核心意识”(core consciousness)和“扩展意识”(extended consciousness)的双重理论,以期进一步探讨迷幻发生中的自我改变和意识机制。

如同罗兰·巴特“音乐状态中的身体”,以及艾略特有关“你成为音乐”的诗句,当我们听音乐或当我们迷幻的时候,我们是谁?白克指出“听觉惯习”是我们在聆听时的一种特别的自我完型。我们在音乐中的情绪感动或迷幻,存在着自我的转换,思考自我在迷幻中或迷幻之外的地位,对音乐和迷幻关系的研究是重要的,而达马西奥的理论对如何理解多个自我及其变化提供了解释的框架。达马西奥认为,意识和情绪不可分离。当意识受到损伤时,情绪也会受到损伤。因此他关注情绪和意识以及这两者与身体的关系。

意识在达马西奥的眼里并非“独块巨石”,而是可以分出层次的。比如核心意识是最简单的,“它给有机体提供了关于某一时刻———此时———和关于某一地方———此地———的自我感”。扩展意识则具有多种层次和等级,“它为有机体提供复杂的自我感———一种同一性(identity)和一个人,你或我———并且把那个人放在个人历史时期的某一个点上,丰富地觉知到活生生的过去,觉知到可预见的未来,以及敏锐地认识到其中的世界”。进而,核心意识产生出来的自我感是核心自我(core self),“它转瞬即逝,不停地被脑与之相互作用的每一个客体所重新创造”。它与我们传统意义上的自我不同。后者是与“同一性”观念相联系的,并对应于一个人独特的存在方式。这个自我,达马西奥称其为“自传式自我”(auto-biographical),它依赖于对情境的系统化的记忆,这种记忆可以对一个有机体人生经历的主要方面进行有组织的记录,即自传式记忆(autobiographical memory)【21】。核心意识和自传式自我通过与记忆的结合,便产生学习能力并因而保持对大量经验的记录。此外,这种结合还能复活那些记录,并使之得以被认识,这就是扩展意识。达马西奥认为,一些神经疾患的产生,多半与扩展意识的受损相关。而白克正是在这个基础上指出这种核心意识和自传体意识之间的区别,可以提供我们去思考迷幻期间迷幻人格的替代问题。

白克以她在巴厘岛郎达(Rangda)仪式的考察为例,她发现迷幻者的核心意识对其周围的变化是清楚的。她曾看到在仪式中进入迷幻的郎达扮演者突然停止舞动,站在那里修复自己松掉的头饰,然后再继续投入仪式。在祭仪中,迷幻的发生很可能就是迷幻者的自传式自我被临时取代了的结果。迷幻者在此时此地的现场,其核心意识呈现综合的身体感觉,并与情绪的发生有直接的联系。这意味着在迷幻者自我感觉的中心地带,情绪依然发生着,而伴随迷幻的音乐,促进了情绪的唤起,而这种情绪唤起,恰恰是自我和意识改变的前提。音乐为迷幻的身体提供了节奏的模板,在情绪的增长中促进不同的自我体验。此核心意识如同梅洛庞蒂笔下未经对象化的、前客观(pre-objective)的体验情绪。这种体验不是“语言”的,也不是反思的,而是身体的;不是孤独的,而是与周围发生着交互关系的。因此环绕音乐的情绪,转变为迷幻的情绪,从而,音乐扮演了迷幻意识得以产生的中心角色。(见下图)

此外,迷幻者的扩展记忆保持了重复的仪式行为带来的长期记忆。生理、情绪、认知行为都可能被规定和类型化,并在惯习的层面上指导行动。那些在郎达仪式中用长剑扎刺自己的迷幻者说:“我只记得拿剑扎自己胸膛的事,但我并不记得自我。”因此,情绪的唤起与迷幻者以及迷幻者在文化期待的模式中建构的、关于自我人格的观念与迷幻在一个文化共同体中被社会化,以及被联系为与神圣交互的手段是相关的。考察它们成为白克重新以身体作为中心、回到生物学水平、理解神经中枢系统的潜在机制的途径。这也正是白克将音乐、情绪和迷幻三者结合来讨论音乐效应的“陌生的机制”之原因。

在音乐与迷幻的探讨上,问题似乎都由所谓联系着信仰仪式中迷幻的“巫乐”开始。但这一开始虽然伴随着“病理”的纠缠,却在研究的深入中,将探索的触角伸向了“音乐为何”、“意识为何”等人类为探索自身而共同关注的问题。笔者不禁再次想到尼达姆的批评:“社会人类学家所受到的训练虽然能够很好地用于解释社会制度或者集体表演的组织结构,但却提不出理解经验的基本形式的方法。”笔者也不断地回味着鲁热在他如此客观地进行资料分析后仍然萦绕的思考:在关于音乐及灵魂附体的无数研究当中,迷幻状态中的情感成分几乎未曾得到重视。这种情绪- 心理学的尺度类似于卢梭提出的音乐的“精神行为”,它在阐明音乐于“陌生机制”中所处地位的问题上起着基础性的作用。

那么,巫乐的研究乃至仪式音乐的研究,又仅仅是它们的前缀定语所规定的范畴吗?

总策划:萧梅

文字:萧梅

文字校正:刘胪婷

编辑:刘胪婷

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中~

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6) 萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7) 萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8) 杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实