“巫乐”的比较:“以歌行路”

【萨满仪式音乐及“巫”乐研究】第15期

摘 要:巫者以“路”在沟通天人的不同层次穿行,表达了她所生存的文化中人们看待世界的联系观念。每一次执仪,都在某种凭借中浮现“这条路”的结构;而每一次“以歌引路”,又经由仪式境域中的“路数”和“行路”,在“谁在唱”、“向谁唱”、“唱什么”、“怎么唱”的角色及其多样化声音表达中体现出差异。而作为践履之道的标志——“歌路”则以“呼应”为核心,展演了【神/魂/鬼】-巫-人相会的结构性连续方式。因此,就“巫路”之歌的考察而言,便不能仅仅以其形式的描述为终点,更应该追溯它们的发生学内涵。

关键词:歌路;呼应;引路;结构;谱系;发生学

作者简介:萧梅,上海音乐学院音乐学系教授。

*本文原载于《民族艺术》2012年第4期

一、“行路”的展演

在笔者寻觅“北方萨满”之“路”的同时,也在思考靖西壮族魔仪中为何不见以“排神”“放神”的形式对“万神殿”中诸路神灵的颂扬“套曲”及“套舞”。

虽然在靖西的巫仪信仰中,同样有着系列的“神谱”【1】。但是,全体众神的出现一般只有两种方式。一种是在mot的“戴帽”仪式上(类似于萨满的“过关”),需要将36位神公一一邀请下凡来“喝酒”宴飨。但此“请神调”是由祖师附身于mot的吟唱之请,并仅使用一种音调(声音),也不展示降临之神的附体【2】。在第二种方式中,mot虽然会根据巫仪的需要,沿着巫路召请不同的神公下凡附体,以助其“行路”。在这过程中,每一位降临的神公,会以附体来化身,不同的神公有不同的音调 (声音)。比如遇到凶煞的神公,mot所现之声就是粗犷蛮横的;遇到聋子或是哑巴,就得 “咿咿呀呀”。但此“路遇”神公的情形,是情节性的铺陈,却非“众神齐集”的大聚会。就此不同,我们是否能从展演形态及仪式种类,探寻其差异之端倪?

(一)家户之仪与氏族祭神

首先,靖西的巫仪(包括中越边境一带),其祖师世系有“祖师楼”或“堂”安于壁上。其所拜之神亦有神坛神位。“坛”“堂”“楼”中的神祇,是巫者于冥冥之中受神选而得之,并以口述再托“道公”或其他知书先生写下并立牌位的【3】。但对于执仪的巫者来说,其“请神”是完全依靠祖师引领及心授之忆,于请神之时背诵如流的。因此,尽管它在文字的形式上与满族萨满的“神本子”有相似之处,但却不似满族烧香放神之时,先由被称为扎力的司祝萨满(二神)在香火缭绕的“七星斗”或神坛前击鼓唱请神歌,再出现所请之神降临附体,并由主祭萨满(大神)展演其“神姿”的,其展演形态最为突出的差异体现为前者的“口头”与后者的“口头+体态”的行为方式。前者在仪式的请神环节中,往往用轻声吟唱的方式独自完成,即便有多名巫者同时执仪,请神亦为各自之请,互不相闻,且不需要其他参仪者的音声回应。而在后者的展演中,大神、二神以及众多参祭者必须互相配合,司祝祈请,萨满降神起舞,众扎力亦足之蹈之,挥旋彩旗,鼓声喧阗,并在“一领众和”以及“问答”的赞美和颂扬中高唱神歌。前者的祈请,仅为巫者与神之间的交往,除了“囊香”(助手)要适时地上供和点香, 其余人等并不介入请神,而后者往往举族参与。这一展演差异,曝露出了两个问题:首先是仪式种类不同。前者的仪式多为以家户为单位的赶鬼、消灾、治病、求花、占卜和祈福【4】;后者却往往是氏族性的“烧官香”“烧太平香”或“烧还愿香”的祭神。

虽然,笔者在对广西凌云壮族72巫调的考察中,访得当地著名的以72巫调对应72府神灵的“曲集”,但这个曲集的仪式展演,据传只在被当地人视为最隆重的“会花母娘娘”的“书他”(┌o┌ta┌)仪式中才会完整唱出。在这个仪式中,“禁”与mot一样,是以自己的主神名义来请神的。附体后巫神派遣“议皇” 神写邀请函,再由土地公去跑腿递书,将神灵请到巫坛,并由主管曲调的“囊议”“囊摁”二神“开声开调”,开坛之时,完整唱出每位神灵附体的情状和声状【5】。但是,这一以情状和声状对附体神灵的表述,依然只由巫神自己唱出。如此等等在展演形态上的不同,对应了以解决“一己之福”【6】的家户仪式与整体的氏族祭神在祭祀目的、参与者范围和仪式场合上的不同,这或许是靖西壮族魔仪不见“排神”“放神”之神歌盛会的原因之一。

然而,笔者还有疑问:如果我们以越南的“上童” 仪式为例,同为解决“一己之福”的仪式,为何又有 “châu vǎn”乐队充当司祭,演绎出不同“架”神灵下凡的颂歌套曲呢【7】?这里的问题直接指向了展演,如果说靖西的mot是以一出“独脚戏”式的演绎来执仪,她依靠直言和代言的歌吟诵咒表述出整条巫路中出现的降临之神,而“上童”中的“童”,却并非所有仪式音 声的承担者,其神灵的附体降临,主要由体态舞姿表述,因此其每架神灵的丰功伟绩,需要“嘲文”中的乐歌来颂赞。东北萨满的祭神仪式亦然,其附体神灵的来路去路,是需要经由大神的体态情状、二神的应对转述、族人的共同和声来讴歌献祭的。

(二)“舞巫”与“坐巫”

韩国学者玄容骏曾经对东亚地域的萨满类型进行了划分。虽然他的划分主要是因应伊利亚德有关 “出神术”中“灵魂飞升”与“附体”问题的讨论。因此在他的分类中,关注了地域、巫与神的移动方向【8】、有否守护灵的辅助、出神的状态类型、进入出神状态的技术以及类型六个方面。笔者关心的不是其游离或附着的出神状态类型【9】,而是其“坐巫”与“舞巫”的展演方式,因“体态”而带来的不同表述。这也与笔者前述靖西之巫与北方萨满在“口头”与“口头 +体态”的行为方式区分相一致。也就是说“坐巫”型偏重于“口头”表述,“舞巫”型则增加了更为丰富的行为元素。因此,无论在“祭神”仪式还是在“劳神”仪式,无论是氏族祭祀,还是求“一己之福”,它们都直接体现了不同“行路”方式在展演形态上的分野。

不难想象,制度性的“大神-二神”展演结构更多地体现出“舞巫”的类型。还是以笔者在前一篇文章中引述的鄂伦春族口传“尼海萨满”为例,尼海之所以在行仪之时要带上自己长期合作的二神,是因为二神懂得她的“过阴神语”(应该说包括体态语言)。于是在巫路的执仪中,二神要在尼海请神下凡附体后承担下述任务:

1.“倾心注意传达尼海萨满众神的旨意”(转述);

2.“用虔诚的心对神述”(祝告);

3. 守护迷幻中的尼海“她身边有众神站岗。二神不让任何人到尼海萨满跟前”(护卫);

4. 协助“昏迷”中的尼海行路,聆听尼海“每过一道岭留下一个神”,并“处理一件事情”,在别人几乎听不见的歌唱中,用火镰(在肩头敲击的声与光)为萨满“引路”(导航);

5.唱“还阳咒语”,以协助尼海萨满“还阳”(召唤魂);

6.当尼海萨满以古老的萨满舞蹈和神歌述说 “过阴艰辛危险的情景”时,二神要“不断解释萨满说的神话”,与众人一道应答和感谢“众神”的勇敢(诠释神言及赞颂)。

其中最主要的作用是以中介性的“传达”(向神传达人语,向人传达神话),以及以“对答”或其他的行为方式(如在尼山萨满的肩头打火镰以照亮布尼路)为附体昏迷中的萨满“导航”,包括“唤魂”,并突出地体现为舞巫之迷幻、舞巫之体态、舞巫之“神言”与二神之间有声诠释的关系【10】。它们既包括了“走鼓” “坐鼓”中不同鼓点的“鼓语”对答,也包括了“各自表述”(独)、“一问一答”(双)、“一领众和”(众)的人声 (如白、诵、吟、唱)【11】。

上述种种,普遍存在于东北阿尔泰语系民族的萨满仪式中。刘桂腾曾以“戏剧性”和“抒情性”对此进行了总结。他说:“对答是萨满祭祀仪式中最具有戏剧性的因素。一方面,萨满(被求者)作为主祭与辅祭栽力子(代表求人者)构成仪式角色的对置;另一方面,萨满在神灵附体后产生了人格与神格的转换,他的仪式角色也就随之而变——由人而为神。因而,产生了‘对答’的需要。”【12】而唱和是“显示神灵力量,宣泄族众情绪的演唱形式,能够产生一呼百应的艺术效果……与‘对答’不同,‘唱和’不是出于仪式角色交代事由与叙述事件之需要,而是表达形式上的需要。对答,是萨满与栽力子之间‘一对一’的叙事性的应对方式;唱和,是萨满与族众之间‘一对众’的抒情性的表演方式”【13】。当然,萨满与族众之间的唱和关系及其意义,不仅仅是表达形式上神灵力量与族众情绪的宣泄;对答,也不仅仅在于仪式角色的对置间交代事由和叙述事件,它们应该有着更为深刻的宗教学意义。不过,相关的讨论,可以留待下一章节,笔者在此还是继续围绕巫者“行路”中的展演形态。

总体来看,舞巫型的展演形态,因其氏族性的仪式类型,和以舞蹈体态为主的非语言语义体现的“排神”和“放神”(包括“上童”的“跳神”),是其“抒情性” 神歌表述的重要因素。那么,靖西一带的巫者呢?

相形之下,mot、仙娘、婭禁或是天婆,显然是“坐巫”。尽管她们依然有着足部的抖动和上半身的舞姿【14】。如同前述,在笔者的田野考察中,未见有以舞蹈体态体现神灵下凡的请神“套曲”。但是,在执仪过程中,她们会出现间歇性的强直性迷幻。在这种状态下,一般会有助手或信众的肢体参与行为(如搀扶) 或对话性的交流。但在巫路行走的整体过程中,她们主要在种外观看来似迷似幻的状态,以“单人秀”来完成附体行仪的。笔者曾经援引E.Lot-Falck关于萨满戏剧性迷幻的描写,来形容mot在巫路上的歌唱。即萨满通过诵经和击鼓叙述他的冒险,描写了他在进入上界或下界的旅途中所看见的东西,提供了一个真实的戏剧性表演。更精确地说,是提供了仅限于单人显示的情节,并利用了最多样化的音乐体裁(styles):歌、朗诵、祈祷(符咒),说话段落,对话,动物哭泣的模仿或自然的声音以及其他的拟声,还有伪装的声音,构成戏剧性和史诗交替着喜剧的段落【15】。如果说整条巫路是一出多幕多场的戏剧,其中的角色,以及角色具有的态度和情感,这些“坐巫”的行路及其展示出的巫路,都完全是通过自身的“口头”叙事来完成的。她们的上肢舞蹈以及足部的抖动,主要象征着行路中的披荆斩棘【16】,即便附着有各种神公的拟态,也伴有自身的口头表述。

(三)作为深层结构的“大神-二神”

接下来的问题是:在南方的“坐巫”行路中,大神-二神的展演结构是否依然适用?其实,我们只要将“坐巫”在巫路上运用的“多样化音乐体裁”,以“谁在唱”、“向谁唱”、“唱什么”、“怎么唱”的切入点进行梳理,我们就能发现“坐巫”巫路展演中依附体而频繁更换的身份。

以靖西的mot为例,除了在请自己的主神(祖师)下凡之前是一个普通的巫者身份外,进入巫仪后,她便转为另外两种身份位格。一种是请祖师(俗称请鬼)后,具有祖师力量的mot,即其自诩的“鬼某人”;一种是能被各种神魂附体的“灵媒”。而巫路上的各种故事和人物就由此两种身份来演释。她既可前脚以小徒儿之身俯首称诺于遇到的神公,又可转瞬化身为神公的口吻教训小徒儿。仅就“神谱”看,一条巫路,就要遇到数十种掌管不同职司的神公,他们皆体现于巫者的这个“身体”。此外,在巫路中她还会不时地被不同事主的祖先或家人亡魂附体,会看到饿鬼、恶鬼,甚至化身为各种民间传说中的人物(比如寡母孤儿,或为天神垂爱的童男童女)。除了个别的段落,在神公或祖先与参仪者之间的交流中,需要其他参仪者的呼应,整条巫路基本上体现为一种一人多角、 能够进出于不同事件、场景、人物、故事的直言、代言、叙事陈述相结合的“独脚”说唱。只是在巫路的间歇中,执仪者会以“鬼某人”的身份与参仪的信众对歌。而其仪式中的助祭者“囊香”,要依照祭仪承担点香、上供的任务。巫者上路时,“囊香”点香在前带路,附体的祖师跟后,并多插以语言交流的方式,在mot和参仪者之间传达意旨【17】。

也就是说,北方萨满中的二神以及其他襄助的小扎(栽)力的功能,尤其是担任仪式音声的功能,在这里似乎是简化而模糊的。如果我们以越南“上童” 仪式为例相较,则巫者与点香上供的助手关系是存在的,但起着司祝作用的“嘲文”乐队则并不存在。当然,以中越边境壮族巫乐的调查来看,这种情况并非没有特例。在有些“坐巫”那里,会遇到执仪者与助手对歌寻路的情况。笔者还曾在平果县的调查中,接触到师徒二人同做祭仪时,徒弟要时时停下歌唱,用语言向当事人转述师傅所唱的神谕【18】。因此,在坐巫这里,抒情性的“唱和”较为少见;而叙事性的“答对”则明显地化为巫者表面上看来的“自”问“自”答。正因为这种“单人秀”,其巫路的音声才需要运用极多样化的“声谱”【19】来表达。正由于巫者是在无形世界中以神视或神听来走路,因此民间在将其与道公仪式展演形态的比较中,才誉巫者为“口才”好,看见什么唱什么,歌路源源不断。这也是当地壮族说唱品种“末伦”与巫乐之间深层关系的内涵。

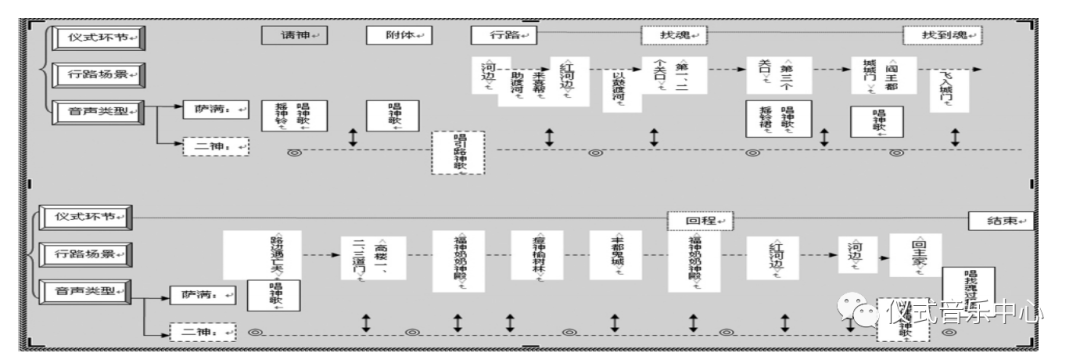

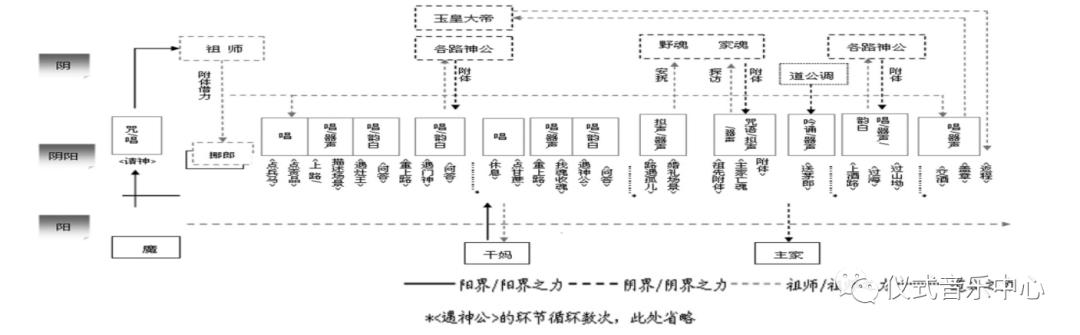

为了更清楚地比较两种巫路的展演形态,笔者以“尼桑萨满”文本为参照,绘制了其“找魂”巫路的音声图示(如图示1),并再次援引笔者对靖西mot的酒路仪式综合归纳的音声巫路图(如图示2),两者相较,我们则可以看出作为“单人秀”的叙事性“说唱” 与舞巫型“大神-二神”之间的互动在展演上的异与同。其中坐巫的叙事性表述,呈现出横向的“答对”形式,其角色的转换是通过仪式过程的时间轴线之延续表述的,而舞巫型的“大神-二神”结构则呈现为同时间不同角色的纵向互动之延续。

可见“大神-二神”的制度性结构,实际上并未消失。它彷如一个深层结构,在不同表象的巫乐中转换其展演方式。关键是巫路离不开在不同角色之间 “应变、对答和配合”中展示神祇的来路和去路,以及巫者的“神视”、“心象”、内在的“无声之听”所意味的世界图景。不论是现实中的多人展演结构还是“坐巫”“自问自答”的单口叙事,都得完成“告事求福” “神人应答”的种种过程。当然,我们也可以从其中的差异寻找到巫者在仪式种类的承担上所发生的演变。比如一般意义上的司祝角色,已在家户仪式中模糊了。有一点可以明确,“大神”与“二神”或者更准确地说是半人半神的主祭萨满,与作为人格身份的司祝萨满在身份性质上的不同,可以追溯为“巫”与祝的区别,并借鉴为民间信仰中的执仪者分类参数。当然,这又是一个容当别论的问题,要看清楚它,或许应该从南方“坐巫”所生存的空间,从她们与己身所处的地方信仰体系的关系来考察了。

图1 尼桑萨满音声巫路图【20】

图2 Mot仪音声巫路图【21】

二、以歌路重思诸“演唱”形式

巫者以“路”在宇宙天人的不同层次间穿行,表达了他们所生存的文化中人们看待世界的联系观念,亦提供了一个仪式中阴阳两界“无形-有形”的相互流转,人与神相互给予的互惠可能。如果说我们已经在“大神-二神”以及“坐巫”“舞巫”的结构中,呈现了巫仪中的祝颂、自叙、问答、唱和等等演唱形式的执仪作用,作为直接体验“巫路”的“感官-声音印迹”,它们是否蕴涵着更为深层的意义?

(一)歌路的核心:“呼应”

就诸种演唱表达之形式而言,都可以围绕“呼应”这一巫仪中联结和体现诸关系的核心。祝颂或自叙可以是人向着神,也可以是巫向着神上陈事神之敬与己身之资格。问答中可以是神向人的下问,也可以是巫或人向着神的承问,还可以是代神而言的托宣或神言。而一领众和之唱和,则或是人对神言的 “应合”,对祝颂的帮腔,对神名的呼号,对行路的鼓舞,甚至是复述强调,搓其要、点其题,或为众音毕会等等的“乱”。其唱和似五音纷繁、汇成交响,如前述桂腾君所言,可显示神灵力量,宣泄族众情绪,产生一呼百应的艺术效果。满族萨满“放大神”中的“升斗回话”就是典型范例。

此外,我们亦不妨再看瓦尔德马·博格拉斯记录的楚科奇萨满的民族志。在他的描述中,萨满诸歌曲的连接并无固定的次序,他独自歌唱,听众并不参加表演。然而,有时听众中有人会大声喊叫:“Hik, Hik!”或“Hic,Hic!”(惊奇的叫喊声),或者“Qai’vo” (当然),或者“Emnolzk”(一定)——所有这些表达意为对萨满行为表示完全认可。楚克奇人对此有一个特别的词,即“Ocitqk”(表示应答帮腔的叫喊),没有一声“Ocitkq’lin”,楚克奇萨满认为他自己是不能以正规方式表演他的召唤的。因此,一些见习萨满,当试图学习萨满法事表演时,常常引诱一位兄弟或一位姐妹配合应答,以此鼓舞表演者的热情。一些萨满也要求那些请他们指点或治疗的人,在表演的特殊部分涉及他们的事情时,要及时地帮腔应答。而这一情况同样表现在楚克奇的说书场景中,说书人也常常要求听众协助,必须大声喊出同样的惊叹声【22】。作为局外人的描述,博格拉斯展示的情景是清晰的。虽然他用作结论的口吻笔者并不以为然,他认为“所有这些魔术和现代招魂术士的活动惊人相似,毫无疑问,没有人当他们的助手,戏法是玩不转的”【23】。而笔者认为,“玩不转”是事实,这也是我们在开始就提到的大神、二神如果缺一则要“扣香”之事。但是,这不是魔术和戏法,它是局内人真实的信仰行为。在克努德·拉斯马森关于爱斯基摩人萨满的民族志中,我们看到了这样的情景:

萨满默坐一会儿,深深地呼吸,又过一会儿,开始召唤他的辅助精灵,一遍又一遍地重述说:“路已为我开了,路展现在我的面前!”在场的所有人必须齐声帮腔呼应:“让它如此!”当辅助精灵们来到之后,在萨满的座位下开口了,但往往一开又关上,他必须挣扎一大阵子,然后才能最终大叫道:“现在路开了。”于是所有的场人必须帮腔呼应:“让路展现在他的面前,让他有路可走。”

…… ……

在这期间,在场的人在齐声歌唱中度过。此时可能发生这样的事,萨满脱去的衣服活跃起来,在室内到处飞,掠过闭目而坐着歌唱的众人头顶。人们可以听见久已去世的人在叹息和呼吸,这些是萨满同姓的灵魂,他们是来帮助萨满的。但是,一旦有人叫他们的名字,叹息声马上停止,一片沉寂,直至另一死者开始叹息。

在黑屋子里,人们仅能听见几代以前死亡者的叹息声和呻吟声,这种叹息和喷气的声音好像精灵们在海里的水下发出的。在此期间,人们听见的各种喧闹声好像这些浮上来的动物呼吸所发出的喷水声和溅起的水花声。特别是有一首歌必须持续不断地 重复,这首歌仅部落的老年成员来唱,歌词如下:

我们伸出我们的手

扶您上来;

我们没有吃的,

我们没有猎物。沿着入口离开洞穴

你要开辟,

你要挖出你上来的道路。

我们没有吃的,

于是我们豁出命来

伸出双手扶你上来!

在经过充满困难和伴随危险的跋涉后,人们听到萨满在其庇护神为他保持畅通的巫路中快要返回地面时的状况:

出现了短时的沉寂,没有人可以打破这一沉寂, 一直到萨满说:“我有话要说。”

此时所有在场者应答:“让我们听听,让我们听听。”

萨满继续以严肃的神灵语言说:“就要开腔了。”

此时在场的所有人必须坦白犯下的违犯禁忌的罪行【24】。

这样的认罪和忏悔一直要延续下去,只有完全坦白了罪孽的秘密,才能彻底解除阻挡萨满返回地面的困境。

富育光在对吉林市乌拉街满族萨满赵兴亚的访问中提到:附体后,萨满在昏迷中由神支配行动,众扎(栽)力必须要答对上去,用满语对答如流。这时的萨满不知唱什么样调的神歌,跳什么样的舞步,敲什么样的鼓点,问什么样的话。所有的一切栽力们都必须马上答对上来,否则神生气,大闹,也送不走,不知要闹多长时候【25】。在前引李来璋有关二神重要性的文章中,他亦明确指出,处在昏迷状态下的萨满,长时间得不到应答,便难以苏醒,从而导致神经错乱,有的甚至会死亡【26】。而在靖西mot的巫路上,其“单口秀” 所代言的问答,贯穿在通往仪式目的地的每一道关口。因此,才有声谱运用中祈请、叙事、宣谕、施法、 “贿赂”协商等软硬兼施的不同“声态”造型与表意。笔者在mot仪采访中曾经问过,如果在驱除邪恶时,所有的办法都用尽了,路还是过不去,又该怎么办?巫者的回答很简单:“那只能用命去拼”。因此,“玩不转”的不是“戏法”,而是仪式的失败,是萨满的生命终止于巫路的断裂,也是其信仰系统中由巫者联结的诸人神互惠关系的一次中断。由此可见,以各种关 系的“呼应”为核心的“歌路”,是基于联系和感应的宇宙观而铺设的【神/魂/鬼]-巫-人相会的结构性连续方式。正所谓“主张和声,主张互动,阖族一条心,神人心相印”!【27】

(二)演唱形式的内涵

如上,以“歌路”作为仪式结构的制度和展演依据,其宗教学意义不言自明。因此,我们在对巫仪中演唱形式的分析时,就不能仅仅以其体裁的描述为终点。问答之间、唱和之间的重复、叠置、召唤、回应等不同形态,必有其“行路”和执仪的内涵。

玛丽娜·罗斯曼(Marina Roseman)在她对马来西亚热带雨林中的特米尔人(Temiars)进行的考察中,特别关注了治病仪式中“灵媒”的治疗歌曲。这些灵媒在执仪中也是凭灵而为的。其所凭之灵,被称为 “灵导”(spiritguide)。我们不妨看看她在民族志中是如何生动地描述自己对“一领众和”形式的感悟:

当我第一次听到灵媒在仪式表演中唱歌,他们告诉我正在唱的是“noη ”。“noη ”,就是歌的意思,我将之记在笔记本中。当我问,那些女性跟随灵媒每一行的歌唱回应的口头合唱是什么,他们回答说,是“wed-wad”。我想,这一定是“众唱和”(choral response)。有一天,当我和特米尔人穿过一个森林小道去稻田时,有一个人指着林中小道(path)并命令着:“wedwad noη-na”。我觉得非常惊讶,这些人干嘛在这儿谈论歌和唱和?他们解释并告诉我,这是在“沿着这条路径” (follow that path)。因此,我意识到,那些歌,就是路径,合唱是在沿着这条路径。灵导指示的路径、方法(way)和线索(route);通过灵导穿越的这条由灵媒唱出的线索,描写了灵导在它的旅途(travels)中所看到的景色和景致。这条路径联系着灵导、灵媒和其它的仪式参与者【28】。

又是一个基于感应和联系的宇宙观。表面上,它通过歌这一“声景”(soundscapes),转述出了巫路上的“地景”(lanscapes),并将参与者们的“心景”(mind scapes)联结起来。对特米尔人来说,人的疾病与灵魂迷失方向及路径有关。仪式中的歌唱则用于招魂——向灵魂指出路径和方向。因此这歌声,并非仅仅昭示了【神/魂/鬼】-巫-人相会的结构性连续方式,而是告诉我们这个方式是如何得以成就的。更为明确地说,这一方式即是以“答对”和“唱和”的“歌声”来引路。而这“引路”的功能,是在“呼应”所连结的各种关系的互动下,不断在诸种来路去路中厘清脉络,扫除雾霾,指出路径。这是祝颂、自叙、转谕、托宣、应合、帮腔、点题、补白等等歌唱修辞背后的宗教学内涵。

(三)以歌“引”路,转幽为明

以歌引路,既包括了牵引执仪中之巫路,也包含了为领神的萨满所施行的治病和顺路。1995年,家在呼玛县白银纳乡的鄂伦春女萨满关扣尼老人因数年犯病住在医院。9月5日那天,她突然身体不适,全身发抖,闭着眼睛,喃喃自语:“神要两只鸡放在神位上好好供着,扣尼的病就会好起来的。”说罢不由自主唱起神歌,边哼边发抖,全身哆嗦。当时她的身边只有她的姐姐关扣杰,姐姐见此状赶忙许愿照办。但是 关扣尼萨满并不因为有人许愿照办而停止颤抖,她依然唱着神歌,控制不住身体的抖动。这时关扣杰突然意识到了什么,便马上开始帮腔,并以歌唱的方式承接神意,这样才使得关扣尼萨满慢慢平顺下来【29】。

杨玉成在其科尔沁萨满的田野考察中也有相关描写。在请“希图根”仪式中,每位希图根附体后要“开口”,叫“ama garhu”。他要借助曲律之口,向师傅诉说自己的名字以及曲律之间的关系,指示曲律下一步的行为,谈自己的所想所需。有些萨满附体后狂怒不已,甚至情绪失常,这时候师傅就要劝导或者唱特定的“交谈歌”,与之进行交流【30】。

“八位二神在指路,英阿里兴阿里;九位二神在引路,英阿里兴阿里。”

这是尼山萨满传中记载的由二神唱出的尼赞萨满在阴间拯救灵魂时的歌【31】。2010年,笔者与课题组成员谭智(中央音乐学院在读博士生)一起在广西那坡县的德隆乡采访一位林姓mot所做的消灾祈福仪式。在仪式中,其每遇巫路中的难关,就要请神降临以问路寻行。通关与否,是看她手中的一颗生鸡蛋能否在光滑的水泥地上站立住。在祭仪进行到一个环节时,只见她反复数巡,鸡蛋仍旧未能竖立,最后只能请来该村的另外一位“囊香”与其对歌。在对歌时,mot用一根红线扎在对歌者的臂膀上,标志她将携带对歌者的灵魂在无形世界一起行路,而红绳的作用就是让对歌者的灵魂得以辨识而不至于迷路。在来来回回的对歌中,mot最终理顺了过关的“路数”,请神助佑成功,鸡蛋终于竖立起来,祭仪继续进行,歌路也得以再次延伸。

反过来说,之所以凭借“歌”才能理顺关系、引路前行,是因为只有“歌”才能区别出异于常态的神性之存在。

靖西的mot说的好:“是神就用唱,是人才用说”。如同仪式在特定的场景通过一套特殊的规则,创造了有别于日常生活的虚拟时空,音声亦以其有别于日常生活的时间方式,创造出另外一个世界。J.布莱金曾经论及仪式音乐和舞蹈作为一种仪式行动的特征,其诗学的形式(poetic forms)和非言语(nonverbal) 的象征符号,是仪式中帮助人们超越言语之解释的 “感人的展示”(affecting presence)【32】。联系到伊利亚德在论述奥托(Rudalf Otto)对于宗教体验特征时所指出的:“神圣总是自我表证为一种与‘自然’存在完全不同的另一种存在。确实,人类可以借用自然界或者人类世俗精神生活的语汇来表述那令人敬畏的那种神秘,圣威或者那令人沉醉的神圣。但是我们知道,对这种专业术语相比附的使用恰恰因为人类对准确地表述‘完全另类’的无能为力。因为所有这种感受都超越了人的自然经验,所以从现实经验借来的语言不得不对之仅作暗示性的表述。”而这种能够说明神圣自我表证行为的另一个词汇就是“显圣物”(hierophany)【33】。而神歌,亦可视作显圣物。那么,如果这条“歌路”表证了某种“显圣物”,它之所“显”,则需要“对歌”来“呼应”,这是“歌路”的动力,并成为巫路之 “引领”的主要方法。

笔者曾在《仪式音声:信仰存在的一种方式》一文中以“窄门和路”为题,提及靖西mot的巫路中,以不同序数列出的门、梯台、洞、船等等,它们构成了巫路叙事的模式和套路,提供了划分仪程环节的转换空间。其每一个空间都好比一个“关口”,形成了对执仪者能力的考验。mot的穿行,必与每一个守门的“神公”周旋,过关、通关、再过关……这些守门的“神公”,既是设卡的卫士,又是灵导(spiritguide)。而唱在巫路上的mot,虽然只是“单口秀”,却依然要在代言体的角色转换中,以“自”问“自”答来“对歌问路”。又因为角色的转化,以不同的歌或“声音”显现不同的神灵,进而让信众识别不同的仪程,并在声音的叙事、造型、表情、表意中,将附体客观化。因此,我们还应该看到,在这一路途中,巫路的表象对其族群及信 众具有精神与文化象征的作用,这一表象的诞生,又以一种特殊的知识生产方式,塑造了文化。

如此歌路,在路与引路,路与通路中展开。

巴奈·母路在其《灵路上的音乐》中,以台湾阿美人calay一词,析出其具有属人和属神的双重含义。在属人的日常生活中,calay的词义为“蜘蛛网”;在属神的部分,祭师们译之为“一条路”,一条通往属灵世界的“路”。作为祭师与神灵之间的媒介,祭师在祭仪中要祈请神灵“牵”引走上属神的无形之路,进而完成祭仪。而行路的方式,则是以祭师专有的、能表述 祭师与神域之层次关系以及与其所属神灵渐进渐离互动原则的特别歌唱形式(luka,兼有说话含义)来通路【34】。这“一条路”,在祭仪,则无论是献祭还是治病;在执仪,则无论是歌唱还是“体操”【35】;在自然和生活,则无论蜘蛛如何活动,都隐含着有所“依循”、有所获得的重要凭借。换句话说,就是我们日常行事常常挂在嘴边的“路数”、“门道”或“对不对路”。诸路,错之不可。如果不“对”,则祭仪便无法进行下去。

笔者认为,以"路"(calay)作为“对歌”行路的凭借,是一种“神性”或“形而上”的象征。无论你把它说成是康德的“先验”还是涂尔干的“社会”,另或又是"历史",对萨满及巫文明来说,这有形与无形的世界是在世存有的。因为以巫者的行路,便能践履并和合于无形世界,此所谓阴阳流转。因此,巫路不仅仅是物理时空上的一段跋涉的距离,它还意味着文化中的“思维”和“观念”;它不仅存在于信仰仪式,也是一种普遍的方法论隐喻。每一次的对歌,都在“这一条路”的凭借中,通过每一次的事件浮现出它的结构。这每一次的浮现,又经由境域中“路数”和“行路”的差异性得到体现。此“路”并非某种“现成物”,它是一种践履,一种表述。由此,“神路”和巫者的歌路便构成了一个体验与再体验,建构与再建构的持续转化,并因应于事件,获得转化的效应。歌唱得以延续,仪式得以完成。

有意味的是,笔者在广西壮族地区的采访中,尚未发现哪个地区的道公执仪被称作“路”的。即有人说“lo mot”,少有人说“路道”。结合前述凌云县“绳路靠巫婆,符法看道公”的说法,可以发现其“路”蕴含着未经文字所作的规范。如同前述,行路是对冥冥之中的神路所进行的一次践履,而其践履的方式就是根据萨满及巫者在每一次执仪中,于内在于巫眼(耳)的所视、所听,就其境域中“神灵”(或庇护神)引领的可能性而做的选择,并外化为我们所听到的对歌,甚至是即兴性的对歌。在这里,没有所谓思想和行为之间的两分或互向,而是“就在这里”(being here)的一次与“神路”约定的缄默。这种缄默是依据不同的仪式情境,不同的祭仪事主与目的;不同的执仪者及其状态,不同的介入关系和方式,不同的能量转换,不同的道行深浅,缘身而现的(embodiment)。因此,歌路是一种信仰世界的叙事,而非简单的仪轨范式。如果说,“如何行路是方法,如何寻路是认知,神路为何是本体”【36】,那么,就此本体的追问,是巫者以 “音声”在无形世界和有形世界的通天之路中,化隐为显,化幽为明的。由此重读“道可道非常道”,重思"神无方,易无体";"申(神)有归(鬼),易有太极",巫者的行路践履又说明了什么?

笔者再次强调,在以“通神”作为仪式核心的传统中,我们讨论音乐与迷幻的关系,不仅仅要看音乐对执仪者意识转换状态是否起到了触发、维持、辅助、主导的作用,而在于其音声能量何以开那执仪者之窍,使其“空出其常”(即以音声之请/祭神,到音声中的脱魂降神,再到领神凭灵而执仪),转换为一个能够盛纳“神”之牵引,能够接受“神”之信号(signal)的容器,以及如何能使“神”自身通过此容器而“显圣”,并直接指明世俗生活的道路。这是一种转幽为明的在世存有。

回到“唱在巫路上”,这种既承认先验的所在,又历尽神路的体验和转换,让我们再次看到了巫者的身份特质在这一以“歌路”来“行路”的特别之处,也是我们曾经说到的,通天之巫得以越过重重历史而在民间延续至今的要义。而我们如将仪式的过程作为某种方向性的路线来看西方仪式学理论中的“阈限”或“融合”,这种对唱-引路-领神-转谕-应承-认(随)同-抵达的行路方式,亦正是前述将“未知的混沌转为已知的秩序”之重要手段。

在这个过程中,隐含着种种可能性,包括了路的中断和失败。笔者在对靖西壮族巫乐的考察中,亦不断向报导人询问仪式是否存在失败可能的问题。她们的回答是肯定的,而失败之处,往往就是“路”“对不出”而无法走了。尤其是在对歌猜谜的环节和贯穿歌路的“步韵”过程,存在着这种危险。对此执仪者要么改变歌路,要么无法延续,由此可见对歌引路的重要性。这或许亦为对“仪式音乐”在宗教学意义上作为“根本转变手段”的补充诠释。在这个转变的阈限中,所谓的融合是依凭着音声辨识,将偏离了的“路线”(或民众的生活)领回“正道”(被认同了的结构)中。

三、“结构”与“谱系”之思

重视中国传统音乐与信仰礼俗的渊源关系,这是笔者近年不断强调以仪式之“樂”作为中国传统音乐“原在方式”和“源流方式”的本土话语之立场。尤其是人类学、民俗学、宗教学以及历史学等方法的渗入,确实亦丰富了我们对所谓“音乐本体”之所以然的认识,并有助于我们更深入和全面地理解其“樂”之表达和价值。因此,在笔者以“制度性展演”为入口展开的巫乐比较中,针对巫者的身份特质而进入“大神-二神”的结构,再由此结构探讨其巫路中的演唱方式及其内涵,同时,必须思考“巫乐”自身在“多元一体”的文化系统中,其“樂”之表达所具有的意义。如果说,桂腾君在其“萨满音乐文化基本特征”的归纳中,已经就“以鼓为核心的乐器配置”梳理出萨满信仰者创造的“一个独特的话语系统”,那么,这个“话语系统”亦应继续作为后世鼓乐的考源一脉。

反观艺术音乐的发展,某些出于源头的节奏和音与音之间的关系及至体裁,已经在连续不断的建构中发生了变化,并构成了音乐的发展及其史学研究。比如里奥纳多·伯恩斯坦(Leonard Bernstein)1973年在哈佛大学的诺顿讲座中,以他作为著名指挥家对西方音乐作品的熟悉掌握和分析,讨论了音乐发展方向的问题【37】。基于人类存在着普遍的与生俱来的音乐语法的信念,他在借鉴语言学的方法中,讨论了基于泛音列而产生的音高序列及和声系统,如何作为深层结构幻化出不同的言语(作品本文);勋伯格的十二音体系与古典音乐的关系;十二音体系各音之间的内在调性关联;古典的和现代的作品在表面的言语断裂层面下的某种基底的同源性,如此等等。“时光好像在打着圈子,我们仿佛又回到了当初。”虽然,此一“当初”仅仅是似曾相识的。如此诠释,在其讲座开端提出的艾维斯作品中由小号反复吹出的未决而无调性的问题,似乎通过20世纪后三十年的音乐实践而有了答案。尽管在听他演讲的过程中,笔者的思路不由得一再游移到比较音乐学时代的大师们所曾经付出并遭遇反思的另一条历史;但伯恩斯坦建立在西方音乐作品事实上的诠释,他从谱系和结构的交叉路径梳理了那些“出于同一原因”的诸般结果所形成的脉络流向,笔者确实享受到了某种“思想 和音乐的盛宴”【38】。但感触最深的,还是西方艺术音乐“语言”所经历的现代性洗礼和“脱胎”的过程,以及伯恩斯坦置结构及其变化于谱系的研究进路——无论是内在的调性关联、三和弦和声体系还是音乐艺术独有的对位句法。而后者恰恰值得我们以中国传统仪式之“樂”回思传统音乐的研究。这也是笔者前述之萨满音乐,其“鼓的话语系统”与相关的鼓乐研究尚待开拓的地方【39】。

当然,中国传统音乐并不似西方艺术音乐经历了现代性的整合,其一方水土一方歌,以及历史脉络的交错特性,使我们在涉足音调体系的分析时,不敢仓促而妄自下手,尤其需要注重“地方性知识”和“语境”。但以展演形态作为分析的对象,或能让我们更进一步理解“鼓语”和“歌路”对音乐形式的影响和意义。

(一)作为修辞的“呼应”

在上文的讨论中,笔者指出以“樂”表达巫路的诸种形式,都可以围绕“呼应”这个核心。在歌路中,呼应的形态突出体现为“答对”及“一领众和”;在“鼓语”中,鼓点的套路突出为“召唤-应合”;在形体表述上,其“大神-二神”的舞蹈,也有“对舞”及伴随一领众和的群舞(如放大神中“玛克辛”舞神之舞),并产生了各种舞蹈队形的变化(如∞型、穿花型、跑五方等等)【40】。然而,在对“呼应”的溯源上,我们在以往的一些民间音乐研究中,往往将之简单溯源为劳动的直接产物(如号子的呼喊对答)【41】,而忽略了它们可能另有其宗教信仰使然之因。巫乐作为一种文化形态,它运用于人与神、人与自然的多重关系中,其各种关系必然孕育出“呼应”的丰富形态。它们是“答对”“唱和”之间可以辨析的前述各种歌唱修辞及叙事技巧的土壤。

1. 身份性“衬词”。在音乐形态的研究中,衬词在建构歌唱结构的作用方面,比如乐句的平衡或推动音调进行所起的重要的作用,学界已有相当的积累。但在歌路的分析中,衬词如何作为仪式中诸关系的标示,则需要进行发生学意义上的辨析。

在请神或以歌对路的过程中,因为巫以神人二重性的身份,代人向着神的承问,或以神向着人的神言,而有卜辞、“自叙”及神言神语。这些类似于身份标示的歌头,在具体的历史发展过程中,往往演变为后世歌诗的“衬词”。比如阿美族祭仪中在祭师专有的luku歌唱形式中,就以歌词中 a、i、e、o、ai的衬词,呈现出“天一地一人”的关系,使音乐的歌词与旋律, 具有文化之路的指向性【42】。靖西mot仪的巫路歌唱中,最经常出现的衬词是“挪郎”和“巴庄荷佈郎”。一个用在句尾,一个用在起句的引子。从音调表面看,配合“挪郎”的音调无非是与语言声调相符的La Sol或Do La,Re do等二度或三度音程的下行,并突出了曲调旋律的调式主音。当地有人将句尾的“挪郎”解释为押韵的需要,并将句首的衬词解释为留出足够的 时间,预备下接唱词的思考空间。这种说法,显然受到当地壮族山歌对唱场景中,对某种双方答对之间存有一定准备唱词的时间空当之歌俗解释的影响。但如果我们深入对衬词词义的分析,它们皆非无意义的语气词。“挪郎”强调的是“儿郎”,“巴庄荷佈郎” 强调的是“巴、佈”神公和儿郎。这正是巫者与其庇护神(祖师)及其他诸神之间的关系,它们贯穿在巫路上祖师神从一开始走下神台附身一直到送酒成功的过程,对身为期待附体的小徒儿(mot)的关照。魔婆正是需要这种不断强调神公关照的呼唤和回应,才能最后完成自己的使命。而这种对神自称“儿郎”的修辞,与《尚书·大诰》中记载周公:“予惟小子,不敢替 上帝命”之句中,周公对神(祖先的在天之灵)以小子 自称而言说的“告庙之辞”又何其相似【43】?而此呼唤和回应,不仅于歌乎,尚见于舞形。如《周礼·春官·大祝》中,以“来瞽,令皋舞”,所说明的皋舞之“呼”的状态。“凡乐成,诏来瞽皋舞”(《乐师》),正是以歌舞交神的方式,表述了古人对神灵的祈祷。

2.“双声”对应。就人与神、天与地、有形与无形的“呼应”核心及其修辞,更为极端的例子或可援引流布于中亚阿勒泰地区的蒙古、图瓦、哈萨克、柯尔 克孜等民族以人声或器乐形成的“双声”形态。比如有着持续低音的吹管“绰尔”和伴奏史诗的潮儿琴声音中具有的天地穹窿之象征,以及为神灵代言的内涵属性;人声“潮尔”以及呼麦的双声,也同样有着草原与天穹相呼应的萨满解说。不仅是这些民间传说, 我们在蒙古族的萨满祭仪中,还可以听到萨满以呼啸般的“哨音”,对神祇的召唤。这一“哨音”的方式,甚至保留在有着萨满“牙斯别拉奇”(正骨神职之称)医疗传承的蒙古族“正骨”疗法中【44】。除此“双声”,在新疆的额鲁特蒙古部落中,其表达颂赞内容的歌曲往往使用真(粗)假(细)声交替运用的唱法。正词和引腔使用真声,而衬腔为假声,从而形成了两个对立层次的音响空间感觉【45】。这种介乎独唱和双声的双层次歌唱方式,也体现出了一种特殊的呼应关系,并具有赞颂类歌唱的仪式性。

实际上,如果说“呼应”是歌路的核心,我们似乎也看到“呼应”的不同表达几乎就是音乐表达的共同规律。一部完整的作品是在呼应中完成的;一部音乐风格或体裁的音乐历史,也是不同的呼应手段发展的历史。而当我们回溯至某种发生学的意涵,不就正好看到了笔者在前一篇“天人之路”的探讨中揭示的“用‘阴-阳’的术语来做巫者跨越有形世界与无形世界”的那个嵌套结构——两界跨越中的不同巫“路”(以二元对应为本的不同乐思发展)吗?

(二)招魂叙事的巫语传统

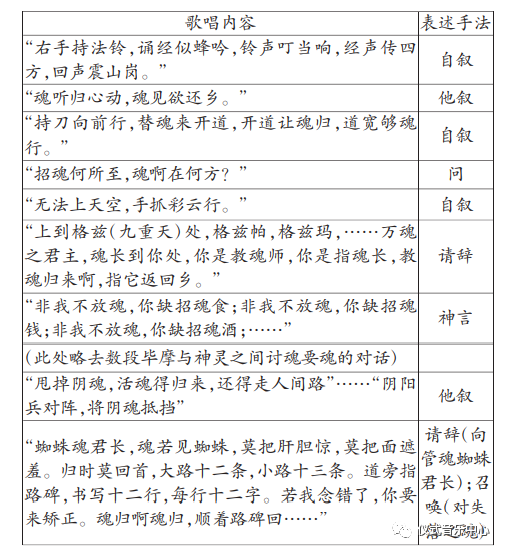

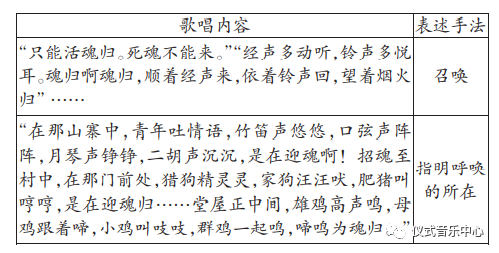

许多“坐巫”型巫乐中类似“独脚戏”来做呼应问答形式的代言体,不仅为歌路的核心叙事技巧,也广泛应用于其他类型的执仪活动中。比如彝族的毕摩针对受惊后的精神恍惚或生病者,以及在参加葬礼后和过年过节等场合所行的招魂仪式,就以《招魂歌》建构了一条歌路。(见表)

路南彝族招魂词摘录【46】

此表中反映出的歌唱内容与修辞手段与本文第一部分有关舞巫之“大神-二神”互动关系相似。日本学者藤野岩友以楚辞中的《招魂》为例,分析其有序辞、招辞、乱辞三部分。其序辞包括招魂者之自序和“帝与巫阳之对话”(神-巫之间),招辞则如祝辞,是相对稳定的篇章,而乱辞或是一种招辞采取乱辞形式所作的结尾,意在执总搓要,补充未尽之意。就其研究中相关《招魂》的内容与屈子的关系不是笔者的关注对象,但他注重将民俗资料中的招魂词与楚辞进行比较,并越过前人单纯从文学技巧来做的考证,提出楚辞《招魂》是招魂文学的楚辞化,由宗教行事向文学发展,进而探讨其中的巫语传统,则值得重视【47】。如果我们以此结构来看上述《路南彝族招魂词》,不难发现其形式上的关联度。

在音调上,藤野从《招魂》中乱辞的句法结构上,判断其与招辞分属不同的歌调。虽然今人无法确定其具体的“音调结构”,但可以肯定,不同地域或族群的招魂,各有其地方音调的运用。而在笔者考察的壮族巫乐中,找魂招魂贯穿着mot仪。其在形式上亦有辞与乐的相应。譬如,巫乐中巫者祈请神降的自叙,往往具专有的巫调;而神-巫之间的对话,亦往往杂入山歌音调(或运用韵白的形式);而招魂中唤魂的音调又多半采用了由高音区呼唤,再接“鱼咬尾”“顶针格”一类层层衍展的旋律手法,呈现出“永啸呼些”的韵律。而最后指明呼唤所在的“乱”,则或可独立成曲,或亦用帮腔。进而循声辨向,招魂,最终以魂之复归本体而获得再生。如此招魂,亦从头至尾贯通着灵魂的归路。

(三)“重言”之别解

同样,面对歌诗中的重复(重言),亦存在许多不同的解释。比如语音形式上的叠韵,以声学的模式来强化歌唱的延展性,以保证记忆、强调、口占之便利以及节奏感。人们可以将之追溯至古代瞽矇传经的声教传统,即目盲的乐官,依靠音声审辨所行的记诵制度和以韵合乐的传统,也可以从前述帕里·洛德的 “套语理论”(formulaic theory)分析它们如何以相对固定的词语或句法结构,来满足长篇故事说唱的具体情景中更换新词的需要;或者用其“套式 / 主题” (theme),满足诗歌中重复出现的事件和描述性片段。民俗学以及民族音乐学领域借鉴此说的田野研究已有不少,而在古典文学领域也有如《诗经》、《周易》爻辞、敦煌变文以及元明小说戏曲等方面的借鉴性研究。而C.列维-斯特劳斯分析库纳印第安人萨满解 除难产的咒歌,又从象征意义上,给出了另外一个有关“神话的用语代码”在生理-心理转换功能方面的诠释【48】。

斯特劳斯的分析主要面对的是咒歌中各种用词和术语所具有的象征功能,比如主宰胎儿成形的妖魔“魔乌”(Muu)居住的黑暗漩涡,即子宫。而萨满援救难产妇女的办法就是要依靠他的保护精灵与魔乌展开争夺战,从而解救被魔乌教唆而迷失方向的子宫内的灵魂。萨满在这个仪式中同样要沿着一条路, 即黑暗而充满血液的魔乌的道路前进,这个魔乌的道路就是病妇的阴道。

当然,笔者引述这段作业并非基于其象征性,而是看重他对祓咒唱词中不同角色之间所进行的不断复述的分析。这些复述发生在病妇-接生婆-萨满三者之间的访问转换与对话,每一个说话者在回答另一个人的话之前要如实地重复。斯特劳斯认为这种文体无疑属于口述传统,但它不仅应用于言语,而且也应用于动作。这种丰富的细节以及慢镜头摄影式的疼痛情景的营造,使得分娩的现实过渡到了神话,从而使生理的痛苦过渡到了心理的领域,咒歌所 唱出的神话情景,在产妇的身体内部同时得以反映,使其神话获得和保持了逼真的实际体验和特性,最终使得分娩中不堪忍受的疼痛变为病妇在心理上能够接受的。斯特劳斯不仅把重复的歌唱划入了心理情境的构筑功能中,并将咒语的文本分析带入了展演的具体情境和角色的互动。在此,萨满的神话和产妇的动作始终贯彻于治疗者和病患之间的二元性联系,这个联系是系列的变换,现实过渡到神话,生理过渡到心理,外部过渡到体内,并成为一种重新创造真实体验的叙述技巧。这种让文本重归语境的诠释方法,通过深入分析,理解并直指巫乐的结构性展演形态和歌唱形式的内涵。

这也是我们除了劳动创造论之外,理解“最原始的歌唱中的词常常是同一呼喊或同一言辞的重复” 之另一个重要角度,也是一个值得继续开拓的研究领域。

(四)“呼应”之“喻”

笔者一再提及巫乐歌路表述中的“呼应”(唤-应)核心,很重要的一点,就是它营造了巫路中【神/魂/鬼]-巫-人之间潜在关系的多重互动和融合。它们借助了具体的仪式行为,通过歌唱的呼应,将对神的召唤、应合和信念转换为对人自身的召唤、应合和肯定。在世界各大宗教的祷歌祈诵中,我们皆可觅其踪迹。可以说这种以“呼应”为核心的歌唱方式,形成了一种结构性连续方式的喻意。

这一喻意,就前述出自于身份性角色关系的标示而言,其对后世的影响,最明显的则可见于戏曲或说唱中人物出场后的“自报家门”,以及许多少数民族族群在对唱中于开唱之前通报寨名的“歌头” 种种【49】。包括侗族礼俗活动中,以“异地异性歌队对歌”为基本原则的侗族鼓楼对歌传统,也是“嘎老”(侗族大歌)以“嘎小黄”“嘎伦洞”等歌队归属村寨为命名方式的重要原因。葛兰言曾在《古代中国的节庆与歌谣》中采用社会学的方法,结合大量民俗资料, 由《诗经》歌诗手法中诗句的大量重复等形态,指出它们是相呼应答的“合唱”形式。在葛兰言看来,这是口承形式的民众歌谣【50】,这种问答对歌的起源可追溯至因上古时代两性集团的隔离制度而导致的季节性祭礼行事的情歌对唱,呈现出对歌形态与祭礼生活的关系。而我们在许多少数民族地区民歌的调查结果也显示,民歌中的许多说不出实际语义的衬词性 歌头,却往往具有辨识不同部落和族群的功用,即这些歌头宛若声音“族徽“之印记。

日本学者藤野岩友在他的研究中,继续沿此进路,将“对歌”之“问答”补充为另一条“巫系”文学的源起。即其认为起自民俗祭礼过程中男女对唱的问答,仅仅是一个支流的起源,其主流方向应当与宗教之“巫”相关。那就是“占卜、祝词以及神意的启示(对问卜是繇词,对祝词是神语——神的答述),合而为问答文学的原始形态”【51】。比如,《天问》与问卜的关系、《庄子·天运篇》《荀赋》《招魂》等与加上了神言喻示的问答之关系及至经史百家多所采用的答问论撰以及佛教经典之问答,所谓“子曰”“佛说”如此等等【52】。笔者如此引述藤野之言,并不在其研究的结论,而是他的研究视角和方法可能对巫乐审美及其形式范畴的研究所带来的启示。如果不做源流的考辨,笔者认为这种“呼应”的喻意正是因了前述的不同身份及关系,成为宗教信仰表述的最常见展演方式【53】。

此外,从前述衬词中有关“巴、佈”和“挪郎”这种处于句首和句尾衬词,以及它们的音调结构分析,它们不仅是为了押韵的结构平衡,也构成了歌路叙事中“合头合尾”,或“换头合尾”的句法形态。凡此,皆可以启发我们探讨某种形态特征的特殊缘起。由如此“呼应”形式之喻延伸,笔者虽不敢说传统音乐中的“合尾”与巫乐中多重角色之“神-神”、“神-人” 的呼应有何直接关系,但对中国传统音乐旋律学中的这一典型形态,我们常常从音调自身的逻辑,比如 毕曲的稳定,或律调关系来分析。正如《琴律发微·制曲凡例》中言:“凡制曲先定以某宫某律为调,其起毕及段落处守律为正。其中间断,句与一句之中各有唤、有应、有间歇;有单声、比声,委屈转换,韵度殊异。其要当会之于心,应之于手,各随所制,视其归宿何如。无致自相乖悖,违于调律,斯得之矣。”又,“凡制曲毕调处多叠声,如宫宫徵徵之类。起调处却无定。其每句中间及句末虽均有高下婉转,而声则同,皆无所拘,但顾其唤与应处,终归于律为善”。“凡制曲,其声韵或向高,或向沉。如散弦自外入内为向高,自内出外为向沉。呼唤引上为向高,应答注下为向沉。又有向高者以高应,向沉者以沉应。一高一沉,变态不一,当以意会。”【54】如此制曲理论,普遍见于琴曲中的“应合”以及“掐撮三声”等手法,并成为我们理解琴曲传统的参照。但除了如上解释,是否亦可以从宗教生活及其祭仪来探究和诠释其脉络呢?

在民族志资料中,基诺族的巴格勒分为两种。一种是不准在寨子内唱的较为短小的巴格勒,如果有人答腔,就成为“对唱”,并用来沟通和联络感情。虽然它是一种即兴性很强的情歌,词曲关系很自由,但其对歌也是讲究套路的。如用“巴萨”的“套路”互相表示赞美,用“巴漂”的“套路”互相进行试探,用“巴漂哨”或“巴肖佼”表示相思之苦;一些婚外恋人也常可用“巴耶”的“套路”作为感情上的交流与宣泄。还有一种是可在寨子里、火塘边和婚宴、酒宴上唱的巴格勒,它也有相对固定的数种“套路”【55】。而以对唱形式出现的基诺族大型古歌《巴什》,其不同的版本亦可被视为不同的歌路。其“严格(禁止内婚)型”和“非严格(禁止内婚)型”两种类型中,前者有三种相关一对由裴嫫造就、同年同月同日生而青梅竹马的“巴什”情侣的不同结局;后者只有一种。这四种不同结局所代表的歌路,流布于不同的基诺山寨,并内涵着不同人群和村寨对于血缘内婚的不同态度以及历史变迁【56】。

而在广西的靖西壮族民间,与mot在仪式中要藉由物、声音和动作来行走巫路相类,其歌圩或对歌的活动也被称为“路诗”。即以若干首诗相连而成的一次对歌过程。就此,在壮族学者陆晓芹的描述下,这个歌路表面上没有固定的仪式程序和预设的想象空间,只能通过对歌各方即兴式的言语表述,共同铺陈出一个表意的话语过程。但是其内涵的“路数”却是决定对歌胜负的关键。比如说“话题”的跟随和开拓,需要在对歌的过程中由一个歌队负责带路,另外的歌队跟着走,如果跟着走的歌队游离于话题之外,答非所问,就会导致歌路不平,而得到负面的评价。其歌的套路是在对歌的过程中完成的。除了“话题”,对歌中各路歌队的吟唱,其歌路是否广,是否干净,很重要的原因在于用“韵”和“步韵”的能力。这些都取决于对歌双方储备歌路用韵的丰富程度【57】。

正如笔者以“呼应”作为以歌行路的核心时所言,这一修辞的内涵在于它串起了信仰仪式中隐含着的各种关系,并令其宗教学内涵转幽为明。因此,就音乐学话语中的“问答”“对答”“应合”“一领众和” 等等修辞命名,在仪式发生的现场,则是局内人身份、角色之间关系的再现。

笔者在靖西魔仪的考察中深刻体会到,要分析魔婆的口头叙事表达,重点在于魔婆在行仪过程中的角色关系考察。其中既包括了“魔婆自身在不同角色中的转换,也有因不同角色的出现引起魔婆与仪式参与者的关系转换”。“这些因角色改变引起的转换,结构了一个由人与神、人与魂(鬼)、人与人、神与魂(鬼)、神与神的关系空间……勾连出仪程的线索——从有形到无形世界的穿行脉络及其空间延展的逻辑架构。”【58】因此,“谁在唱”“向谁唱”“怎么唱”才得以为考察“神歌”的重点,而其展演形态与修辞手段亦为其身份关系的体现。前述种种,无论是“大神-二神”结构中的神言与转谕、阿美族衬词发声设定的 “天-地-人”关系、包括葛兰言所言季节性的两性对歌与两性集团的关系,都依其身份而具有其歌唱内涵与属性。甚至如上述基诺族“对歌”的套数,也在说明其套路与角色以及角色的情绪表达功能相关。

吴宁华在对广西贺州盘瑶《盘王歌》的演唱形式进行分析时亦由此体会到表象上的演唱形式分类与局内人依据歌者所扮角色的密切关系。比如歌堂愿开始部分由歌娘起头先唱, 歌郎紧跟来唱的《三庙王拜神圣歌》,以及在分歌、游愿等仪程中两者所唱的歌,从唱词上看具有对应关系,容易判断为对歌。但在歌堂愿的语境中,局内人却否认这是对唱,而是对世俗歌堂对歌中或主或客对不上的那一方所给予的帮助,即“帮唱”或“带唱”的模拟。而为什么要模拟这样的帮唱呢?是因为歌郎在盘王歌的“行移书”中有“后生年少”之谓,对年少的后生来说,需要经验丰富的“歌娘”来帮助。又如在歌堂愿仪式进行到“接连州歌郎”的环节时,师公扮演女性的角色来欢迎和盘问歌郎所扮演的连州歌郎,表面看也是问答。但师公却不承认他在与歌郎对唱,因为在这个环节中,他所扮演的是主妇,是代主家而唱。因此,是对唱还是帮唱,或者说是谁在对唱,谁在帮唱,谁在以对唱的形式帮唱,都取决于仪式中歌者的角色身份【59】。

无论如何,仪式中各种不同的关系离不开“呼应”这一链接方式。而“呼应”亦是人类社会最为基本的交往方式之一。它不仅成为以歌行路的展演核心,也延伸为一种结构乐思的根本方式。尽管其发生学意义上的【神/魂/鬼]-巫-人之关系已逐渐褪色。

这也是我们之所以可以在少数民族礼俗或仪式乐舞中看到这种普遍存在的、以领和关系和首尾相接为主要形态的“打歌”(打跳)的重要原因。如纳西族的“热美蹉”,彝族的“跳月”,达斡尔族的“哈库麦”,鄂伦春人的“吕日格勒”,基诺人“卓巴”、“卓生” 引领下的鼓舞歌唱,傈僳族的“摆时摆”,珞巴族的 “夹依”,藏族的“锅庄”、“堆谢”以及以器乐领奏的 “芦笙乐舞”等等。还有那些与信仰仪式有着历史渊源、大量存在于地方曲艺说唱形式中的“走书”“莲花落”……包括制度性宗教如前述佛教宣卷、道教步虚唱诵中广泛存在的对唱和一领众和,以及民歌中“坐堂歌”“孝歌”的演唱形式,以及湖北地区的富有特色的“丢梗子”“配叶子”“穿句子”等等形式中,都可以深入探讨其中发生学意义上的宗教学形式内涵,及其蕴藉的诸种关系之结构性连续方式。而其中不同的关系和演唱方式的具体运用、它们在形态上的丰富性,亦正可为我们进行差异性比较和文化中音乐研究的天地。

注释:

总策划:萧梅

文字:萧梅

文字校正:罗晗绮

编辑:罗晗绮

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中~

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6) 萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7) 萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8) 杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实