“巫乐”的比较:天人之“路”

【萨满仪式音乐及“巫”乐研究】第14期

摘 要:“巫”及萨满究竟如何上下于神山,蹴就于神树?其通天的神路,隐喻了何样的思维与观念,又蕴含着何样的社会、文化和历史的投影?既然巫文明延续的理由是有形——无形的“在世存有”,重要的就不仅是告诉人们存在着另外的一个世界,而是那个世界的模样,如何通过“巫樂”而“现声”。如果以“路”作为巫及萨满制度性执仪的比较参数,重新反省其“行路”的诸种展演形态及其谱系,则此比较,不再仅仅依赖交感和顺势的联想,落脚在身份特质的共性上,而包含了文化中“旅程”的差异性。此差异性,提供了“地方性知识”;又因其比较,具有了“超越地方性”的学术意义。

关键词:巫乐;大神——二神;展演制度;路

作者简介:萧梅,女,上海音乐学院音乐学系教授,上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”主任,“亚欧音乐研究中心”主任。

*本文原载于《民族艺术》第3期(2012年)

一、“大——二神”的展演制度

在相关巫的身份特质与性别之比较中,我们已经关注到了巫仪的展演特点。也正是因为这些特质和特点,伊利亚德 (Mircea Eliade) 才将“古老的出神术”及其飞升 (ascent) 作为萨满的定义。它一方面区别于其他宗教,一方面使其成为比较世界各地萨满的标志。笔者曾在《身体视角下的音乐与迷幻》一文中 【发表于《中国音乐学》2010年第3期,第79-88页。】指出西方学界就巫仪之乐的讨论重点在于音乐与意识变换的关系,如迷幻 (trance) 、出神 (ecstasy) 或催眠术 (hypnotism) ,亦即音乐如何诱发、维持了迷幻,进而延伸至巫者在此意识变化中如何“神降”、“化身为神”、“附体”或“飞升”。【近年来, 国内学界围绕萨满研究也出版了相关系列成果,突出的如郭淑云《中国北方民族萨满出神现象研究》(民族出版社,2007年) ,郭淑云、沈占春主编《域外萨满学文集》的相关论文,学苑出版社,2010年。】这个研究倾向的定位,实际上是“非历史”的。正如伊利亚德所说,萨满“出神术”与苦恼、梦、想象等等相同,是人的本质构成的部分之一。【John Blacking在1977年主编《身体人类学》(The Anthropology of the Body.London:Academic Press.) 一书中强调的,意识改变状态是人类躯体所具有的物种的共性和共同潜能;同理,Judith Becke亦以音乐欣赏中的深度听觉考察对宗教迷幻现象去魅并搭建其研究平台,这都基于一种共同的认识。】当然,这种从生——心理等感知觉层面与音乐的关系进行的研究亦充满了挑战,并对我们理解人性有着重要参考意义。但本文取域的巫乐是在仪式研究范畴,它更关心这种仪式行为何以或如何成为某种文化的必要条件。因此,笔者还是暂时搁置音乐与迷幻的因果关系研究,而以鲁热 (G.Rouget) 【就此名,笔者曾采纳使用过“罗杰”的译名,但在与法国学界的交往中,发现这一译名的读音与法语相去甚远。后受原中国艺术研究院音乐研究所法语编译常静女士启发,特将其译名改为“鲁热”。】 有关音乐在迷幻中的作用更多的是将其内容社会化,以为整个群体所共享的结论出发,关注巫仪之“樂”的生成和运用。所谓生成,指的是萨满及巫为何要以迷幻之躯来行“樂”?而所谓运用,则就是萨满及巫如何行“樂”,并将其社会化之问题。

正如尼山萨满对帮助他的二神那拉费杨古所说:“俗话说的好,三分萨满七分二神,要不是你呀大事难成。”【引自《尼山萨满》四种满文本译稿之一,奇车山根据1961年莫斯科出版的影印本翻译,载荆文礼、富育光编《尼山萨满传》,满族口头遗产传统说部丛书, 吉林人民出版社,2007年,第203页。】从北方萨满研究的大量文献中,都可以看到其仪式展演中大神和二神的结构性关系。李来璋曾将二者在满族萨满烧香跳神中的关系指向古代小篆“巫”字形中的双人形字源。笔者搁置其字形考证不论,但李文指出萨满一旦进入昏迷状态,行动不由自主,其时所有的应变、对答和协力配合的职责便完全落在了二神身上的说明却是重要的。如果缺乏二神,萨满跳神的祭仪便不能进行。这种现象如果发生在整个氏族,其萨满传承就得终止,俗称“扣香”。【李来璋《浅谈萨满其人及其歌舞音乐的基本功能》,《中国音乐》2005年第4期。】 正如楚科奇 (Chukchi) 的萨满,当精灵附体后,常常使用生僻的十分难解的记号语发言。为了理解这些词语, 萨满不得不求助于翻译,此翻译要不时地加入全部会话,并向听众解释其他“精灵”的词语。【《萨满教的内室仪式表演》,原载博格拉斯《楚克奇人》,见鲍亚士编《玉素普北太平洋探险队》第七卷 (《美国自然史博物馆纪念论文集》第11卷,第2、3部分;于锦绣译,载史宗主编《20世纪西方宗教人类学文选》,金泽、宋立道、徐大建等译,上海三联书店,1995年,第660页。】类似的情形,笔者在壮族和湘西苗族的田野中亦看到mot、天婆或仙娘,执仪中亦需助手襄助 (尽管其助手的人选搭配并不稳定) 。而前述越南的“上童”仪式中“童”与“嘲文”的关系,韩国gut中降神巫与主祭、乐工的关系,蒙古族萨满仪式中的“执仪”博 (领神附体者) 与“司祭”博的关系,【在一些蒙古族萨满的研究中,有将此司祭博称为“主祭”博。其意为主持祭祀者。由于笔者在前文中已根据领神降神者在仪式中的重要性,将人神合一的巫即萨满视为祭仪中领神的“主要”执仪者,故将此主持祭仪者的称谓以司祭职能名之。】都构成了巫乐中除了执仪者身份和性别之外的又一种形态上的制度性展演方式。

那么,这种制度性的展演,其“应变、对答和配合”的职责要义何在?巫仪进行的内核又是什么?

2009年11月,笔者与刘桂腾同行布鲁塞尔出席“中国音乐研究欧洲基金会” (CHIME/磬) 第14届国际学术研讨会。在会上,他放映了以田野考察为内容制作的音乐民族志电影“鼓语:巴尔虎蒙古萨满胡德日楚鲁仪式音乐”。在影片之前的论文陈述中,桂腾君发表了他对萨满鼓在整个北亚地区的分布和类型研究,强调了鼓在萨满音乐中的核心地位。随后,影片以呼伦贝尔草原巴尔虎蒙古萨满胡德日楚鲁祭祀仪式中的鼓为主要线索,集中展示该仪式所包括的祭具、乐器、神歌、过程以及自然环境等元素。在讨论的环节,有国外学者就“鼓语”提问:片中的萨满鼓如何是一种“语言”?在以往的系列研究中,桂腾君就中国东北阿尔泰语系民族的萨满鼓及其“鼓语”的诸种形态做过详细描写,但这个问题显然不是三言两语能问答完毕的。主持讨论单元的新加坡籍英国学者陈慧珊 (兼翻译) 用英文回答了提问者,她说,鼓语并非一种具体的“语言”,它更多的是一种象征,如同中国人说自己是“龙的传人”,可你见过龙吗?她的这个解释,终结了问题的讨论。但显然在场的桂腾君和我,并不满意。仅以满族为例,其萨满鼓点,在走鼓与坐鼓两种形式的展演中,有抓鼓系列的立鼓、端鼓、扣鼓、顶鼓;还有单鼓系列的磕鼓、煽鼓、抖鼓、颠鼓、闷鼓、掰鼓、尾鼓、翻鼓等技法,并带来丰富多彩的鼓乐表述。正因为此,早在凌纯声对松花江下游的赫哲族进行考察的时候就特别注意了萨满鼓点的描写法,并用国际音标记载了敲击不同位置发出的鼓声。这些都说明了萨满鼓有着丰富声音内涵。

科尔沁蒙古萨满的神歌中唱道,“神鼓是没有文字的经卷”,“比有文字的经书更加深远”。与所谓制度性宗教落于文字的科仪相异,不同的鼓舞和鼓点变化,显示了无形世界的不同场景和萨满在旅程 (journey) 中的交互对话。鼓祈请着神灵;腰铃唤起了人们对雷神或其他神祇的想象;喧腾震耳的声响恐吓并驱赶着魔鬼。在单点的鼓套中,三击重音为一节 (老三点)的模式用于敬拜天神,五击重音(老五点)是传达神谕,七击重音是驱赶邪魔,九击重音则给予那些处于宇宙中不同区域的生灵。【李丽莎(Li Lisha) “The Symbolization Process of the Shamanic Drums Used by the Manchus and Other Peoples in North Asia”,in Yearbook for Traditional Music,Vol.24,1992,pp.58-9.】Laurence Delaby也在他关于通古斯萨满的研究中援引了史禄国(Shirokogoroff)的资料,“在兴安岭的通古斯人中,萨满精力充沛地击鼓三次后,他开始升入天堂与祖先会面;而再击鼓三次,则又降入了地下的世界”。【转引自Gilbert Rouget 1985[1980].Music and Trance: A Theory of Relations between Music and Possession. Chicago: The university of Chicago Press,p.19.】当萨满穿上特制的服装,抓起带鼓槌的神鼓,并在神鼓的伴奏下向自己的庇护神祷告,告神、请神、祈愿并遵神旨而与不同的精灵交易或搏斗。他们会用自己的鼓声和舞步展示其在中界、下界和上界的旅行。因此,就“鼓语”的内涵而言,既是节奏性的吻合着特定的神歌或叙事,又可能作为每个仪程段落的标点,一种意义的象征或某种信号。而那些参与祭祀的氏族成员们,正是通过这鼓及其节奏来得知萨满的灵魂之旅!

笔者曾在《巫乐的比较:执仪者身份特质即性别》中提及,北方萨满的鼓与中越边境巫乐中使用的铜链都是他(她)们行走无形世界的“坐骑”。【位于西伯利亚南部边境图瓦境内的索约特人,亦称鼓为“马”,能帮助萨满飞升至上界。参见《意识变异形态与萨满教---个人回忆录》[美]迈克尔·哈纳,郭淑云译,载《域外萨满学文集》,学苑出版社, 2010年,第50页。】反过来说,其鼓与响(乐)器始终伴随着萨满和巫的旅程之“路”。这是萨满或巫的执仪方式,也是巫乐所现的信仰世界。如前述,关注于“出神术”的思路,更多地是将萨满的定义束缚在某种“感知觉”或意识状态的跨文化共性比较上。就像鲁热对前述伊利亚德之论点所表示的赞同:“‘萨满’这个词虽然包含了最多样化的宗教实践,然而它们的表现至少在原则上是具有共性的。”【Gilbert Rouget 1985[1980].Music and Trance: A Theory of Relations between Music and Possession. Chicago: The university of Chicago Press,p.18.】在这种立场上来看巫乐的研究,则体现为对鼓或其他响器如何对萨满和巫所实施的“音响驱动”,进而改变其意识状态的关注。【 “国际著名的民族音乐学家”Alain Danielou曾在联合国《信使》 (The Unesco Courier) 杂志撰文,将引发迷幻的节奏类型归为5、7、11的奇数节拍形式,这与满族萨满以单点为基础构成的鼓套似乎一致。当然,本文不讨论诱发迷幻的是奇数或偶数节拍 (后者如广西靖西的mot驭马而行时击打铜盘铜链的节拍) 。】安娜-莉娜·西卡尔在对美国著名的临床心理学家理查德·诺尔对萨满的生——心理学研究成果进行评述时说,诺尔将萨满的旅程作为一种幻觉或文化现象,而讨论其知觉的心象培养和表象作用,确实为心理认知领域作出了贡献。但他也未能避免大多数西方人对萨满教研究所共有的局限性,即将萨满教构想为同一类现象。【参见理查德·诺尔《作为一种文化现象的心象培养:谈表象在萨满教中的作用》附录1中的评论,李彦丽译,载《域外萨满学研究》,学苑出版社,2010年,第126页。】她所说的“同一类现象”,即以感知觉现象为参照的萨满身份特性,而非其执仪中所涉及的文化现象及内涵。因此,在这些“大多数西方人”的研究中,萨满及巫者是各种病理学或心因性解剖的对象——某种特殊品性的受审者,而非文化的持有者和创造者。

其实,鲁热在谈到萨满式迷幻与音乐关系的时候,亦注意到了前人研究中“旅程”的重点,并指出萨满的旅程是通过音乐的维度,从一个情节到另一个情节,歌词及其音乐共同塑造了歌唱,并包括了咒语和巫术。【Gilbert Rouget 1985[1980].Music and Trance: A Theory of Relations between Music and Possession. Chicago: The university of Chicago Press,p.133.】而伊利亚德原本在以“古老的出神术”(archaic techniques of ecatasy)界定萨满标志的同时,实际上也强调了“旅程”。只是西方学界的研究由于前述的原因,更多地关注了萨满之“旅程”在生物学或生理——心理及精神层面的讨论,而对在仪式学意义上的民族志“旅程”细节(即那些“情节”)与声音表述的关系尚缺乏足够的重视。因此,他们即便关注了“旅程”,也多将重点放在萨满是否主动地控制着精灵,模仿或化身为动物;是否主动地出游飞升;或者是被动地被精灵所造访和附体等等。而忽略了这种种行为背后可能经由具体的旅程之“路”所蕴含的丰富的文化内容和宇宙图式。

因此,我们如果将视角转换到萨满及巫存在的最重要功能,即天人或宇宙层级之间是如何沟通的,我们自然要问,萨满及巫者究竟如何于无形中上下于神山,蹴就于神树?其通天的无形神路隐喻了何样的思维与观念,又蕴含着何样的社会、文化和历史投影?更重要的是,既然我们说巫文明延续的理由是那个无形世界的“在世存有”,那么重要的就不仅是存在着的另外一个世界,而是那个世界的模样。而这个世界,又如何通过“巫樂”而“以声显形”?

由此再来思考执仪者在仪式中的展演,则“大神——二神”的制度性结构应该是蕴藏着以“应变、对答和配合”,将神祇的来路和去路,将萨满及巫者的“神视”或“心象”所意味的世界图景,以及祭仪中种种非文字、非语言的征兆【比如凌纯声在其赫哲族萨满治病仪式的描写中所提到的,当萨满在探求病因的时候, 二神要跪在病人身后, 双手扶住病人的两肩。而萨满则在领神后向病人问话。如说中病因, 病人的双肩会自然抖动,二神便要将此感觉告诉萨满。萨满息鼓再问病人,如果病人说确有其事,就该向萨满所领之神求情 (参见《松花江下游的赫哲族》, “国立中央研究院”历史语言研究所,单刊甲种之十四,民国二十三年,第118页) 。而从凌纯声“息鼓再问”的描述, 这个问话的过程应该是伴随着鼓声的吟唱,但却是以行为来判断。】得以转述呈现的重要内涵!

以“路”而非“鼓”作为萨满及巫文化比较的分析工具,是笔者近年来基于东北、华东、华南不同民族“巫乐”的田野考察之所思。【2007年笔者与刘桂腾在上海高校人文社科重点研究基地、上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”成立的学术研讨会上就此开始了多年的讨论。】如果说2004年, 笔者在广西靖西壮族“魔仪” (mot所执祭仪)的考察中通过同类执仪者祭仪的比较,看到其祭仪分类可以“巫路”的不同相区别;【比如以“交酒”为核心的巫路 (这类仪式民间称其为“酒事”,称仪式中的巫路为“酒路”) 和不需交酒的巫路 (仅用于求财、解关等目的较为单纯的仪式) 。参见笔者《唱在巫路上》,载曹本冶主编《中国民间仪式音乐研究》(华南卷) ,上海音乐学院出版社,2007年,第328-494页。】其后,笔者又分别沿着中越边境从宁明到那坡,以及平果、田阳、田林、凌云,再溯宜州等地壮族,并涉足湘西吉首、花垣等地苗族的“通灵”执仪者,从中愈来愈体会到行“路”与否又如何行之,可以区别萨满 (巫) 与一般的“附体”者。这也是笔者为何要以执仪者身体特质作为制度性展演之比较的第一个切入点之原因。也就是说,有没有可明辨的“路”,代表了“通灵者”能不能执仪;而其执仪方式,又是否以其身份特性的“非常”状态,领受其庇护神,并凭依其引领,体现为一种可控之“行”,是上述区别的关键。更重要的是,以“路”作为萨满及巫的制度性执仪焦点,考察其“行路”的展演,能够再度形成一个比较的参照系。此比较,不仅仅只是“巫术”般地依赖交感和顺势的相似性联想,把落点放在身份特质的共性上,而是能够包含“旅程”的差异性比较。这个差异性,可提供信仰及文化的“地方性知识”,又因为比较而具有着“超越地方性”的学术意义。

二、“万神殿”中的“歌”

确如刘桂腾君曾有的顾虑,如果我们以“路”作为比较的参照系,则面对田野的最大挑战是听懂巫者的语言——无论是“鼓”语还是其吟唱。

2009年10月,笔者为了进一步思考“路”的普遍意义,专程赴科尔沁考察蒙古族萨满祭仪。在考察期间, 笔者反复向受访的“博”与“渥都干”询问相关问题, 然而收获甚微。而同行的翻译,一位以科尔沁萨满音乐为硕士学位论文选题的蒙古族研究生文慧也告诉笔者在她所采访的祭仪以及听懂的唱词中,并没有出现与“路”相关的内容。但我心深知,这只是暂时无解。无论如何,问题还只能出在作为考察者的笔者自身。原因或者为对祭仪种类的考察及其祭唱词的收集不够,或者为对其相关“路”的存在与表述尚未领悟。同年,笔者“巧遇”居于黑龙江的远房亲戚,一位年长的女性“仙家”执仪者时,得知其每次“看事”时,先有10多分钟的眼睛发直,然后头朝向一侧上扬,边扬边发出“嗤嗤”的声音,【如其庇护神黄鼠狼般的声音。】盘腿坐炕,并能跳动如瑜伽飞行。但“看事”中,她的丈夫必须与她以对唱问答,【其夫则被称为“二仙”。此“大仙”与“二仙”的结构,亦与满族萨满之大神、二神相类。】而问答的内容,就是要弄清楚所请之神是哪座山的哪个“神仙”,并对唱出打哪儿来,再往哪儿去的来路与去路,并借神力以碗中之水“看事”。

以神灵的来路作为祭仪的重点,与笔者以往先入为主的“灵魂之旅”或“巫路”观不同。这也是笔者初访科尔沁时未能领悟其间奥秘的原因。当笔者再将目光投向中国阿尔泰语系民族的萨满研究成果时,这一祭仪的“神路”重点便落在请神、领神、降神附体以及送神中所集中展现那些唱给神灵听的萨满神歌中。宋和平的《满族萨满神歌译注》,其中46首神歌中有30篇包括神谱的大神神歌和10篇家神神歌,另外的6篇请送神歌中实际上也是以“排神”和答对各位瞒尼神的颂辞,集中于敬祈群体性的神灵,并交代了每位神祇的“来路”。其最后一首“问答神歌”即唱到:

侧立诵唱【侧立,即二神“扎力”或“栽力子”,同为满语音译。】:为了此事而举行烧香祭祀,降临了一位玛法神。伺候周到,无使神灵生气之处。

萨满提问:什么屯?什么姓氏?东家何属相?有何原因,为谁家之事请神?

侧立回答: (折) 我们居住在小韩乡,都是石姓子孙,为东家之事请神。

萨满提问: (侧立) 领神技术过硬否?来的是哪位瞒尼?几辈太爷?太爷何属相?哪位玛法?

侧立回答:我们领神技术过硬,都是石姓子孙。都是太爷师傅的徒弟。

侧立提问: (折) (你) 居住在什么山林,什么山峰?哪里的石磖子?什么楼阁?是哪位瞒尼降临?从什么河流?是哪位玛法神所领?

萨满回答:居住在白山山峰上,第九层山峰的高高石磖子的金楼内。

侧立提问:从哪条河流而降临?哪位瞒尼、善佛等所领?萨满何属相?今在七星前祈祷,请附萨满之体,东家又宴请了。【宋和平《满族萨满请神歌译注》,社会科学文献出版社,1993年,第364-365页。】

神歌所歌唱的“来路”中,“九层天”、“日月间盘旋”、“长白山峰顶”、“九层石磖”、“三层楼阁”、“沿松花江降临”、“顺着山间小路绕,过平川芦苇”、“龙脉之处”、“万道水之处”、“绿春之际”、“洁净的祥月”等等,呈现出了时空结构的神路。而在蒙古族萨满的请神神歌中,我们亦可听到:大山、敖包的主人/苍老的渥都干祖先/越过三个山谷/历经坎坷的路途/辗转而至/看到了石屋【蒙语称“哈丹·格日”[hadan ger],直译为岩石的房屋。这里隐喻神灵的居所 (墓穴) 。转引自红梅《蒙古博教祭祀仪式与敖包的关系研究---以呼伦贝尔蒙古博“希图根·塔嘿乎”仪式为个案》(手稿) 。】/……/有九十九层天/有四十五层天/五十五道门/东方的四十四层天/四十九道门/故乡是贝加尔/敖日贵、麦呼吉的祖先。

请神如此,送神亦然。乌兰杰《蒙古古代音乐舞蹈初探》一书,记载了“苍茫大地有脉络,沿着脉络循行吧。沉沉酣睡者门前,你可隆隆地驰过,警犬凶悍的人家,你要悄悄地远躲。草原上莫停留,走路莫走人行道,荒冢野径任你走。山林中莫盘旋,大树上莫留宿,……你等自有翁衮路”的送神歌,【内蒙古人民出版社,1985年,第141-142页。】而在另外一首送众神的神歌中,我们则可以听到诸如“蓝白色的腾格里在轻雾中的茫茫草原深处;红白色的腾格里在薄雾中的广阔天地边缘;银白色腾格里在烟雾中的浩瀚宇宙深处”,以及“主火神爷在嘎剌上;土地爷在殿堂;主山神爷在敖剌上;主财神爷在圣殿”,“除了众神灵,各神主外,跟着神鼓的声音,哼着神曲的音调;……不要走那人间道,请走那坟茔路啊”,“火神回火上,门神回门上,佛爷回窗台”等等神词。【参见陈永春《科尔沁萨满神歌审美研究》,民族出版社,2010年,第131页。】巴尔虎蒙古萨满以“草原上凸起的山丘,潺潺流淌的清泉,有九十九天,有九十九道门,有八十一扇窗”来表达博的藏身居所,以“翻越群山,登上天体”来表示翁贡的行走路线, 以“请抓住绳索, 降临北面的八个神位;请卷起绳索, 降临南面的八个神位”来呈现神灵的附体,【参见红梅《呼伦贝尔巴尔虎蒙古博“希图根·塔嘿乎”仪式音乐考察》,载曹本冶主编《大音》第三卷,文化艺术出版社,2010年,第132页。】它们都唱出了众神的居所和往来人间的路径。

萨满的祭仪就是根据这些神祇的“路数”而展开的。比如,史禄国就曾指出“对满族人来说,每个神灵都有他自己的来路,这条路连接着神灵和他要到达的人……这些路可以根据他们的方向和方位来分类,比如说,上路、中路、下路,这一分类对应着世界的三重体系;也可以按照一天中的不同时间来分类:白天的路和晚上的路,晚上的路也被叫作黑路。还可以按照朝向来分类,比如南方的、西方的、北方的和东方的路,以及西北的、东北的、东南的和西南的路。……三条路———上路、中路和下路———与世界的三分法相对应”。【Shirokogoroff, S.M. Psychomental Complex of the Tungus. London: Kegan Paul, Trench, Trubner&CO.,LTD,1935,p.149.转引自张亚辉《清宫萨满祭祀的仪式与神话研究》 (手稿) 。】其中,就空间的方位而言,满族神歌中就有家神祭祀中的南炕、西炕神歌。科尔沁萨满神歌中有以四方、八方、十方等颂扬神灵神力的广被,并将天分成若干层和若干方向,每一位天神各主一方面的表述。【陈永春《科尔沁萨满神歌审美研究》,民族出版社,2010年,第42页。】赫哲族萨满中,如领有“布尼爱米”(bumi)者【“布尼”,即阴间之意。此语与鄂伦春语相同。】,其跳神所行的方向就须由出家门向西,至屯中西方尽头为起点,按家跳去,西而东跳至屯的尽头为止,乃面朝西回家以示阴间在西方。若不领“布尼爱米”神,其所行路线则相反。【参见凌纯声《松花江下游的赫哲族》“国立中央研究院”历史语言研究所,单刊甲种之十四,民国二十三年,第123-124页。】而锡伯族“查库尔”(上刀梯)仪式中,当过关的徒弟登上刀梯顶上时,师傅将大声问话,让徒弟向前 (南) 、西、东三个方向看,并报告不同神灵的营地及妖怪 (义巴汗) 所在。【满都尓图、周锡银、佟德富主编《中国各民族原始宗教资料集成·锡伯族卷》,中国社会科学出版社,1999年,第406页。】而就时间来说,除了季节性的祭仪,还有以昼夜划分的祭仪。其中夜间“黑路”所行的仪式,最著名的就是满族萨满的“背灯祭”了。

笔者在萨满祭仪的民族志中反复看到领神者以附体神灵喝血的“血祭”资料。在达斡尔族的“奥米南”中,“夜间主祭和陪祭的两个萨满跳神,请诸神降临吃血,吃血前把灯熄灭, 在黑暗中两个萨满跳来跳去,围观者唱典敲鼓助兴,神灵们吃血时,效仿布谷鸟声 (意思是神灵们变成布谷鸟来吃血),并且给主祭萨满的温果尔诸神(略)的神像上涂抹牛血”。【刘桂腾《中国萨满文化---以东北阿尔泰语系民族为例的地方性叙述》,中央音乐学院出版社,2007年,第240页。】在鄂伦春“春祭”开始领神时,萨满先跪拜,后站起,敲鼓唱“春祭祈祷歌”,再唱“神主下凡”,再跪,双手持鼓高举额前默祷,二神将装有牲血的木碗放到萨满的神鼓上,萨满直立身子,双手捧着,脸贴此碗,嘴中发咕、咕、咕的叫声,转动身体,跳唱“请神主歌”。唱完神歌,萨满喝了神鼓上的兽血,表示神接受了人们所献的鲜血。萨满再拿着神鼓,把兽血拿到周围的人们面前,人们发出“咕、咕”的声音抢喝兽血。这个仪式鄂伦春语叫做“乌日探”,即神灵喝血。……突然,萨满倒地,四肢展开,双目紧闭,意味着神来了,已附体。二神在萨满的头前、脚后,轻轻敲打神鼓,表示招其魂魄归来……接着萨满再次开始请神, 再次附体,再次咕、咕地喝血,喝血后,大萨满又跳了一阵,女萨满领着众人齐声喊“登都任,登都任”(神飞走啦) 。萨满扔出鼓和神衣,昏迷过去,这意味着神离体飞走了。【关小云、王宏刚编著《鄂伦春族萨满文化遗存调查》,民族出版社,2010年,第150-163页。】而满族祭天仪式中以宰牲之血的热气将神灵送上神位,以示所祀神之领牲。蒙古族的“希图根·塔嘿乎”(请希图根)仪式中,参祭者则要在宰杀“领牲”之羊时,在羊断气的一瞬间把翁贡放进羊的肚子里,表示血祭。张亚辉在分析史禄国的资料以及清宫萨满祭祀中的坤宁宫大祭仪式中,结合了满族创世神话来解读,认为所谓的献祭,是针对要走血路的神灵而言, 以便神灵沿着牺牲之血来到他自己的神位。因此,祭仪之中各种神灵的来路又可以区分为血路和非血路。【张亚辉《清宫萨满祭祀的仪式与神话研究》 (手稿) 。张文因此而解释了坤宁宫大祭中朝祭和夕祭中的宰牲,与祭天还愿的宰牲之间有着完全不同的意义。前者彰显的是请神之“路”;后者则重演了神话中的宇宙大战。】

可以说,萨满之“仪”之“樂”,直接源于其万神殿中神祇之“路”。巴尔虎蒙古萨满认为,各路神灵是通过敖包找到自己的故土,庇佑故乡的子孙后代。因此请神必须先从“敖包翁古召唤调”(obogan nu ongo dagudalga) 开始行博。【红梅《蒙古博教祭祀仪式与敖包的关系研究--以呼伦贝尔蒙古博“希图根·塔嘿乎”仪式为个案》(手稿)。】如满族萨满信仰中的萨满神系、祖先家神系、瞒尼 (英雄保护神系) 以及动物神系和自然神系,无论是天上飞翔如鹰,地上游走如蟒、鸟、虎、豹、狼、野猪、火神等等……皆幻化出各具特点而神似形似的舞蹈体态;而那些绘声绘色富于韵律的神辞,则贯穿着极富生命力和想象力的语言、修辞和音声。那些饱含秘密的鼓语,在每一次的请神和领神,和每一路神祇的降临中,亦伴随着颂扬英雄般的神歌唱响。回到前述有关巫仪之“樂”的生成问题,萨满及巫为何要以迷幻之躯来行“樂”,我们似乎更清楚地看到,“非常”的迷幻之躯,意在萨满及巫者的人格转换, 只有将己身“空出其常”,其身方能成为所领之神的居所。在此,如果说迷幻之躯需要音乐,那么在音乐效应的探讨上,其重点就不仅仅在它是否对执仪者的迷幻起到了触发、维持、辅助、主导的生理作用,而在于音声能量何以使其“空出其常”,进而萨满及巫呈现为外观上的迷幻,而实质上的神灵附体,最终再藉着音声宣谕无形的世界,这才是萨满及巫者以身体为祭坛的宗教学实质。

重要的是,此内涵的仪式呈现,即那些对于万神殿中神祇的来路、赞美、怀想和颂扬,始终体现在大神与二神的展演结构中。也就是说,领神的大神在神灵附体之时,他只以那个神灵的拟态来化身(incarnated),而二神等助手,则要以歌唱和呼喊的形式(如一领众和)唱出神灵的来由和特征,颂扬神灵无边的法力和舞姿的优美。在每次的祭仪中,不论是祭天神、放大神或者是家神祭和野祭,都贯穿着对不同神祇“请/祭神-降/领神 (执仪)-送神”的核心环节,再由数次的核心环节连缀成完整的祭仪。这不能不让人联系到越南“上童”仪式中基于“母道”、“四府”的万神殿,在每一架“神”临之时,由“嘲文”乐队对其神之“来路”和“事功”所进行的歌唱。【相关“上童”仪式的介绍,见笔者《巫乐的比较:执仪者身份特质与性别》,《民族艺术》2012年第2期。】与东北阿尔泰诸民族萨满信仰中的大神、野神和家神不同,“母道”中虽然也有动物神灵,比如盘踞于神殿底部的五虎和蛇,但其天府、地府、山 (乐/岳) 府和水府,是以女神为领主,并按照公主和王子称誉的神祇序列排“架”依次化身附体。在相似的表述结构下面,其具体的神祇与神路不同,相应的舞姿和音声亦不同:有灵的万物与科层制的人格神,粗犷的鼓舞与细腻的嘲文歌诗。

如此等等,我们从中恰恰可以追究其文化的脉络和语境,以提供差异性的比较;此外,也展示了一个神人二重性的萨满和司祝互相配合的角色配置。这一配置一方面普遍见于有关神谕传递的仪式:比如“扶乩”中写出字迹的“鸾生”降乩与释乩的司祭(道士或文人)之间,问卜中之掷筶、求签或占梦中之梦与解签、解梦之道士之间的关系等等;另一方面也对后世仪式音乐之展演影响重大,比如最为突出的就是祭祀中的主祭司祝和承担颂神乐奏的乐班之二元关系结构。在这里,我们发现了一个极有意思的问题,“半人半神”的二重性萨满大神为神界所拣选,而以人的身份出现的祭司二神则为人界所推举。他们共同构成了神与人之间填平鸿沟的灰色地带——作为中介的仪式场域。更重要的是,此神人二重性的萨满和司祝所结构的“大——二神”关系,展示出一种介乎(天)神与(地)人、无形世界与有形世界的可被系列聚合关系置换的深层句法结构。

三、斯路渐,巫上下而求索

神的来路和去路,主要体现为“请神”的祭仪。然而,在这“神之来路与去路”的分析中,我们虽然可以经由“请/祭神-降/领神(执仪)-送神”的核心环节,目睹由色、声、香、味、触展现的丰盛宴飨,并在众神谱中得窥信仰者有关天地时序以及人间的想象。但除了这部“万神殿”所孕育的大型“套曲”,笔者还是不能放弃原来的追问。在祭祀众神的歌舞盛宴外,应该还有“劳神”之仪,亦即还有一条以无形世界的神力解决行仪目的的“路”。如同前述,笔者曾以“酒路”与非划分了靖西“魔仪”不同的巫路。在两类巫路中,都含有请神、佩戴、告神 (报名字、年纪)、上路、找魂收魂、抬星、解关、送茅郎、回程等仪程,但“酒路”则因送酒的目的在于“天”神 (天上神公或玉皇大帝、观世音菩萨等)的受纳,而多出来一系列过祖先坟地、过外亡魂之处、过海、过岔道、上天梯、过金银山、上天街等问路、找路和过关的环节。那么东北萨满的“灵魂之旅”呢?为何笔者在科尔沁的寻访,仅见“请神”附体,而不见此“路”之游?经过对科尔沁萨满仪式种类的分析,笔者发现目前在科尔沁地区较容易采访到的萨满“请神”祭仪,多与萨满的修行与成长相关。这一点与阿尔泰语系诸民族中有关萨满来历的传说和创世神话的关系是密切相关的。即其每一个萨满的主神,如蒙古族的“希图根”同时具有恶神的性质。纳乃(赫哲)人的“谢沃”亦如是。在蒙古族,称此“恶神”为伴随希图根的“阿达”。当萨满领神之后,这个希图根身上的“阿达”也同时降临在萨满身上,一个希图根有360个阿达,因此萨满便要依靠请神仪式来消除阿达,一次仪式只能消除一个阿达,因而只有进行了360次仪式后方功德圆满。而纳乃人则认为,一个真正的萨满,实际上就是“恶神的祭司”,他的能力是将这种强大的恶的力量得以转变并有利于人。那么,在萨满信仰于科尔沁地方复苏的当下,这种请神仪式必然频繁发生。这或许就是笔者在缺乏长时段田野考察时,难遇内含“劳神”等招魂之仪的原因之一吧。【当然,就此亦提出了另外一个问题,即需要进一步梳理萨满的请神与南方mot等巫者的请神中存在的不同来路和解释系统。】

从文献资料中有关萨满“灵魂之旅”的描述来看,瓦尔德马·博格拉斯曾指出:萨满昏迷(trance)观念以“an·na’arkin”(他下沉了)一词来表达,这与萨满在昏迷时间内能够访问其他世界,特别是地下世界的信念有关。【《萨满教的内室仪式表演》, 原载博格拉斯《楚克奇人》, 见鲍亚士编《玉素普北太平洋探险队》第七卷 (《美国自然史博物馆纪念论文集》第11卷,第2、3部分;于锦绣译, 载史宗主编《20世纪西方宗教人类学文选》, 金泽、宋立道、徐大建等译,上海三联书店, 1995年,第660页。】伊利亚德曾引用拉德洛夫(Radiov) 在《西伯利亚人》中对阿尔泰地区的马祭所做的描述来分析此祭仪之路。在拉德洛夫笔下,这个仪式进行到第二部分时,萨满 (kam) 穿上他的萨满服召唤无数精灵。他一边敲鼓,一边喊叫, 还做出许多动作,表明自己升上了天堂。在“出神”中,他爬上桦木桩的最后几道刻痕,相继穿越不同的天界,直到第九天(如果他真的法力无边,可以直上第十二天,甚至更高)。当他用自己的法力爬到桩顶时,就停下来召唤白乌耳干神,并从白乌耳干那里得知他所奉献的祭品是否悦纳,并得到关于气候与收成的预告。下面这个阶段才是“出神”的高潮:萨满筋疲力尽,倒在地上。过一会儿以后,“他揉揉眼睛,好像从酣睡中醒来一样,一一向在场者问候,好像久别重逢似地”。【伊利亚德在《阿尔泰语系诸民族萨满教及其历史渊源》,晏可佳译,载《域外萨满学研究》,学苑出版社,2010年,第212-213页。】就此“灵魂之旅”,伊利亚德还描写了两种蒙古族萨满上天入地的路程。他写道:“萨满既可上天,也能入地。而入地的仪式要困难得多。入地可以是垂直的,或者是水平的,然后又是双重垂直的 (即先入地后上天)。在前一种类型里, 萨满好像先踩着七级台阶,或者穿越障碍的七层地狱而入地。他的祖先和辅助他的精灵陪伴着他。每穿过一重‘障碍’,他就要描述一番所看见的那层地狱的面貌。在第二重,他好像听见了金属的声音;在第五重,又听到波涛与风声;最后,在第七层,就看到埃尔利克汗的宫殿,是用石头和黑土建造的,四边都有防御工事。萨满在埃尔利克面前念上一段长长的祈祷文(其中也提到‘在天上’的白乌耳干) 。然后他回到蒙古包中,向助手讲述他此行的成果。”而“第二种下地狱的方式:先是水平的,然后是垂直的———更加复杂,也更加具有戏剧性。萨满骑马穿越沙漠与草原, 攀登铁山, 放马奔驰一段落, 就来到‘大地的烟口’, 也就是冥界的入口。在入地的过程中,他要遇到一片大海,越过一座细如发丝的桥(原注:为了给这一旅程做出惊人的描绘,萨满步伐踉跄,几近跌倒。在海边他感觉到无数死在那里的众萨满的骨殖, 因为罪人是过不了那座桥的),经过罪人遭受折磨的地方,然后又要骑上马赶路,最后抵达埃尔利克汗的居处。虽然有看门狗和门卫把守大门,他还是能够登堂入室。与‘死者之王’的会面———常以夸张的手势加以再现———包括许多畏怖而诡异的细节。萨满向埃尔利克汗献上各种礼品,最后又献上美酒。死神终于酩酊大醉而和蔼可亲,赐福于萨满,许诺他六畜兴旺等。于是萨满欢天喜地地回到人间,只是不骑马,而是骑鹅。他揉揉眼睛,就像刚睡醒一样。人家问他:‘一路还顺畅吧?你办成了吗?’答到:‘这真是一趟很愉快的旅行,我受到一次很好的接待’。”【伊利亚德在《阿尔泰语系诸民族萨满教及其历史渊源》,晏可佳译,载《域外萨满学研究》,学苑出版社,2010年,第213-214页。】

在上述描写中,我们不难联想到流传在中国东北阿尔泰语系诸民族中的“尼山萨满”系列传说。在鄂伦春族所收集到的“尼海萨满”中,我们看到了:萨满在请到了她的通弘神,领路神,即其祖神俄古哲格神下凡后,听到二神用虔诚的心,请求她去阴间营救“射吉德遍都”的目的,当明白事情的原委后,便在院中狂舞起来,一边击鼓一边唱神歌,然后急速转三百六十度,不断地转动后,口中念念有词:黑暗的布尼道是通向黑暗的阴间道,阴阳各是另一个世界。现在我在阳间同你们在一起,过一会儿我到阴间去。我要求马上准备供品,我走后你们不要随便在尸体、尼海身旁乱动,以防他们在布尼(阴间)道阻挡我……人间的灵魂如毫毛浮浮飘飘往何方。我一路仔细辨认,我一路贿赂,把鸡、狗送给冥官,也防小鬼麻烦。通过各种险境争取把孩子的真魂带回。……尼海再次摆动身体,一面击鼓一面转动,突然倒在草铺上,假死好几个时辰。她身边有众神站岗。二神不让任何人到尼海萨满跟前,怕踩了萨满走的道。一般过一道岭留一个神,萨满每到一个地方处理一件事情……再往前走要经过十八道岭,布尼道非常黑,萨满往回看有一点光亮。这时萨满本人神智不清,只有众神在阴间道上活动。尼海萨满的众神往西走,看见一座高山,有乌云遮挡没能过去。他们仔细找布尼羊肠小道,忽然在高山下发现有一条小道,渐渐进入一个无底的黑暗深渊。他们顺着这条小道下去,见一个杆子挡路,有两个小鬼把守,不挡去阴间的路,但不让阴魂回阳间。他们在漆黑漆黑的道上约走了几十里路,看见前面有光亮,便出了洞,眼前还是羊肠小道……又走了一会儿,来到一条贯通南北的大河。这条河有两种水,河这边是黄水,河那岸是红水。两岸没有船,附近有个瘸腿的鬼看守……尼海萨满怎么恳求都不行,尼海萨满没有办法,便用法术向河水一点,然后坐在自己的神鼓上漂流过河了……尼海在羊肠小道上又遇见了自己死去丈夫阴魂的纠缠,摆脱之后,又遇到饿鬼挡道的关口,过关之后,又来到三岔口,在得到神旨后选择了中间的大道,接着又来到能令人忘却阳世的浊水河,过了河,便来到阴木堪的首府(阎王城),要过三道城墙和三道门关,尼海一一通过,到第三道门,尼海遇到八个守门人,无法依靠贿赂,因此她变身为一只雕鹰飞进城去,找到了“射吉德遍都”的真魂,带他回家。回家路上,又到了主管转生的阿摸呼妈妈的屋子,看到了各种遭到惩罚的鬼魂,再通过转生的冰坡,最后以自己的狗与看守鬼交换,带着真魂回到阳间。她醒来后,一边跳舞一边唱神歌,述说过阴艰辛危险的情景,人们不断地感谢众神的勇敢,答应用最好的麋、鹿、狍子和天鹅祭祀他们……接着, 尼海萨满举行了送神仪式。两个男人搀扶尼海萨满的身体, 她深深地吸了一口长气,打个哈欠,感觉很累。【笔者根据鄂伦春族孟古古善、关玉清讲述,孟秀春、关金芳翻译整理的《尼海萨满》再压缩整理,载荆文礼、富育光编《尼山萨满传》,吉林人民出版社,2007年,第86-93页。其中尼海萨满所要寻找的“射吉德遍都”真魂,即笔者在《巫乐的比较:执仪者身份特质与性别》中所引满族《尼桑萨满》中的“瑟日古黛”。】

下行、平行;或平行,下行,萨满经历了千辛万苦,将真魂从死亡中夺回。其中阴阳两世的界限——冥界的入口——河流的阻挡——死魂饿鬼之处——阎王的鬼城……一路过关, 救回真魂,最后在还阳之后,叙述一路见闻。

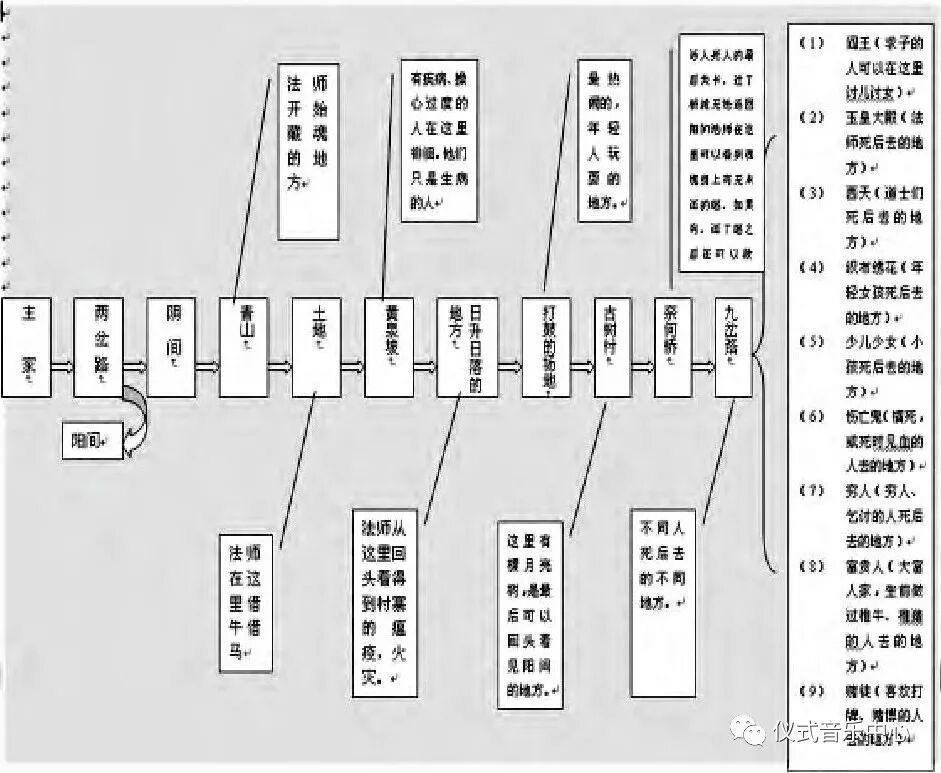

笔者在南方巫乐的课题研究中,除了靖西壮族mot之巫路,亦收集到来自不同族群或民族的巫仪之路。在湘西苗族“仙娘”所行的仪式中,如为“问祖先事”之仪,其路则由阴阳两岔路后,沿着无形世界中的青山——土地——黄泉坡——日出日落地——打鼓场——古树村——过奈何桥——九岔路,然后分别在九岔路的每一个岔路中寻找并与事主的祖先灵魂相遇(如图1)。而如果只是“切七姑娘”仪式,则只要行路至“打鼓的场地”,那些由“仙娘”带入无形世界的参与者们就可以在那里荡秋千和歌唱了。

图1 湘西苗族巫路图

【此图由教育部人文社科基金项目“中国民间信仰仪式中的音乐与迷幻” (09YJA768827) 课题组成员魏育鲲提供。】

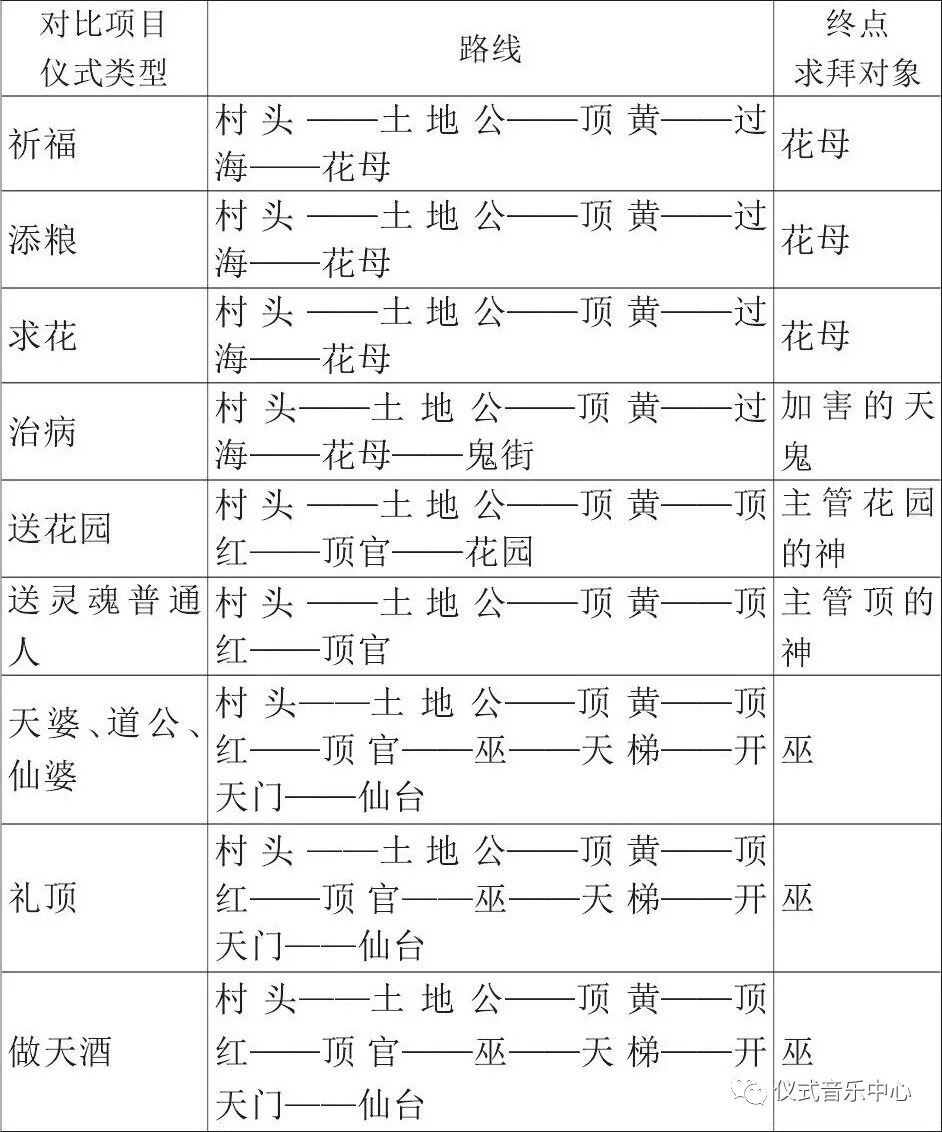

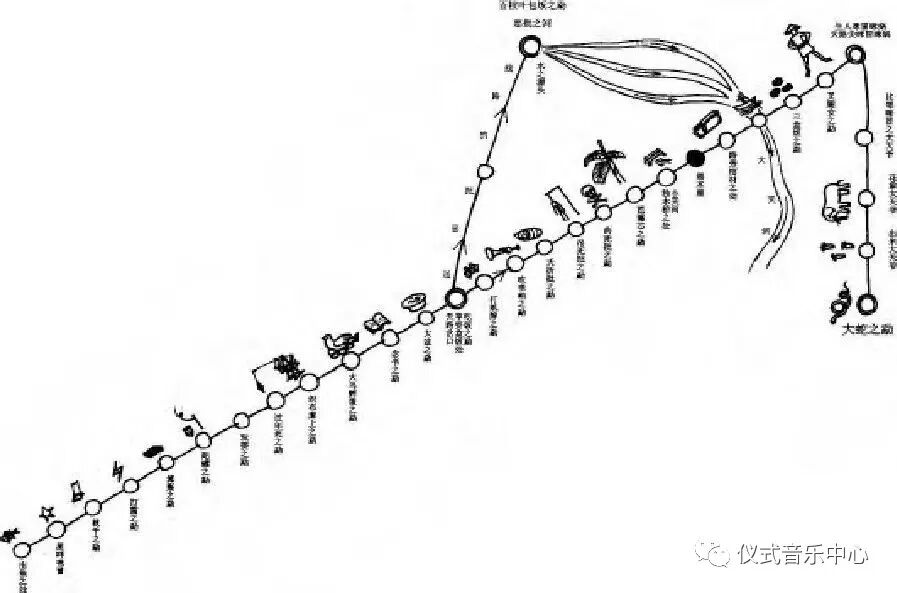

同为壮族巫仪,防城板八一带的布偏天婆在执仪中亦有不同的“路数”(如图2),而在中国社会科学院民族学与人类学研究所的吴乔博士近期出版的《宇宙观与生活世界:花腰傣的亲属制度、信仰体系和口头传承》一书中,根据人死后举行的“盖伙”仪式,将“雅嫫”送死者的“亨”(魂)归于天上主管生命的“咪冒咪娲”之处所画出的上界之路图,直接呈现出了花腰傣人观念中的“世界的样子和人的位置”(如图3) 。

如果说基于“万神殿”祭祀的祈请颂辞和歌舞展演出了神灵的来路,那么“劳神”的巫路则更多地是在无形世界中,以找魂、招魂、收魂、送魂为核心的各种巫仪(如禳除祈福, 求花,治病驱邪,预知占卜),它们是两种不同类型的仪式。【有关送魂路线的民族志资料,则广泛存在于各民族的民间信仰仪式之中。诸如纳西族葬礼中东巴教的“神路图”。还有彝族毕摩在丧礼中所做道场又被称作“指路仪式”, 因为该仪式的中心任务和最终目的就为亡魂随祖归宗“指路”等等。】后者以萨满之“巫眼”与“巫乐”延展出另一个无形世界之“在世”。唱在这条巫路上,巫者最重要的行走方法是请祖师神 (庇护神),借助祖师的力量,以祖师神的名义来走巫路。其最为核心的行为模式,可谓“附体”而后“出游”。这也是构成魔仪灵验性的核心标志,具有祖师 (或“批”) 神力的巫者,才能看见无形世界中的种种景象,或将亡魂平安送往归宿;或指挥千军万马,一路过关,找到流浪的命魂,完成找魂收魂、破凶关、抬命星等任务,为人间祈福。

图2“天婆”“做天”路数对照表

【此图为上海音乐学院“中国仪式音乐研究中心”课题“迷幻与内观境界中的仪式音声”课题组成员孙航提供。有关天婆做天的民族志资料,还可参见孙航《原始祭仪中的天籁之音---壮族 (布偏) “天乐”研究》,中国文联出版社,2002年。】

图3 花腰傣的上界全图

【该图引自吴乔《宇宙观与生活世界:花腰傣的亲属制度、信仰体系和口头传承》, 中国社会科学出版社,2011年,第203页,原著图15。笔者于今年农历2月循吴乔之研究再访云南新平花腰傣村寨,就其相关资料进行了初步印证。在此,也特别感谢作者提供此“花腰傣上界全图”的原始电子版。】

有意味的是,在这种种由巫路展示无形世界的表述中,我们看到了某种核心内容上的高度一致性。现实世界与冥界的划分,总是由河流阻隔的;不同原因致死的亡魂总是有其不同的去处,而不同亡魂的存在方式总是与生前因果相连(历数其因果,即为阳世伦理观念的再现);巫路上总是要与亡魂相遇的;人魂与星星总是有着某种联系的;高处总有一位主管命魂的女性神灵(咪冒咪娲、花王圣母、阿摸呼妈妈/乌麦玛玛、子孙娘娘等等)。此外, 巫“路”的地形图总是蜿蜒于不同的关口,并依靠不同的“通关”之法而前行。而其具体的行路,在每一个环节的具体情景描述以及意义的诠释上,不同的民族有不同的传说,并形形色色反照出不同参仪者对自身的理解,及其所认同的世界图景。正因为此,在运用二手资料所作的分析里,笔者深深感到要真正理解这些巫路及其故事,还需要更进一步去发掘和探究这些资料的来源背景,以及这些叙述主体自身的述说方式和那些转述者的文化翻译。

但是,尽管有着如许缺憾,这些资料还是能够提供我们以“路”作为比较的讨论前提。其中,吴乔以其田野资料,在类似于亡灵信仰的“批”与生命之“亨”的互向关系中提醒我们注意在“上、中、下”三界的说法中,来自于花腰傣本民族传统的世界,或许只有人界和上界两层。而经由一个“洞”掉下去的“地下小人国”观念,或许来自其他民族的文化。【吴乔《宇宙观与生活世界:花腰傣的亲属制度、信仰体系和口头传承》,中国社会科学出版社,2011年,第202页。】而笔者也在对靖西壮族的考察中,基于mot与道公不同的“求花”仪式,产生过同样的疑问。“求花”仪式,是为解决婚姻中夫妻无子而行的求子仪式,但mot所行的“求花”仪式与道公不同,其最重要的区别就是执仪者要带着夫妻二人的灵魂进专门管理孩子的“花园”选一朵花。花园处于无形世界,mot带不孕夫妻的灵魂进花园,说明她依靠的是“走阴”的能力,而道公则是根据求子的“科仪”,并非依赖“走阴”进花园。而在当地的“收魂”仪式中,也完全需要mot来做,道公做不了。这是因为找魂和收魂必须仰赖于mot之巫眼 (clairvoyance) 。【其查找灵魂的办法主要是“看衣服” (θa:i45θi2323) ,通过看主家人所穿的衣服,找出灵魂所遭遇到的问题,从而决定以什么样的仪式来解决问题。】按照一般汉人的观念,这里的走阴之“阴”,应该与地狱之“阴间”属于同一个范畴。但是, mot虽然能“走阴”却不能下地狱做“破狱”的仪式。为什么mot具有“走阴”的能力又不能去地狱呢?当地的mot对笔者说:“道走地狱,有密法;我们不走地狱,我们是走天上的。”这个区别道出了重要的线索,也就是说,地狱之“阴间”与mot行走巫路的“阴间”(无形世界) 是不同的两个空间,一个在地下,一个在天上,包括死魂灵的所在亦然。那么道公的密法又是什么?当地的mot说:“道,有书、有符,大丈夫。”可见科仪经书和符咒是道公的密法。在道教的教义中,认为人死后的灵魂或升仙界,或下地狱。因此,要将陷入地狱苦海的灵魂解救出来,就要“破狱”,以打破幽冥的地狱(“打城破狱”) ,超度亡灵。而此“破狱”又是源自于佛教轮回教义的产物。如此道教教义是在南北朝时期对佛教教义的吸收转换而来的。【在中国,还有一系列杂糅着佛、道超度亡灵教义的民间戏曲,最典型的就是分布于全中国不同地区不同剧种的“目连救母”了。】由此,我们发现mot之所以不能下地狱“破狱”,不是因为她的巫眼“神视”(clairvoyance)力量出了问题,而是“地狱”与mot世界中以常人看不见的无形世界之“阴间”有异。对壮族本土文化来说,此道法中的“地狱”或是一个外来“文明”或信仰中的观念。【 Xiao Mei“: Bodies,Gender and Worldviews: Me-mot Spirit Mediums in the Jingxi region of Guangxi”, In Dwarfs, Men, and Women who act like Monkeys Gender in Chinese Music. Ed.Rachel Harris,Rowan Pease,by Rochester University Press. (该书2008年截稿,将于2012年出版) 。】笔者在广西所调查的巫乐歌词中发现,其巫路虽然有过海和钻洞的艰难险阻,但其“路”的方向却一般都是平行再上行的,而与前述萨满的下行或下沉有别。而在笔者对mot来路的考察中亦得知mot可分为三种来路,一种来自上界,一种来自中界,还有一种从水中爆发,来自于海底龙王。【比如笔者在靖西的报导人说,做mot是命中带来的,成mot时有三种附身情况:上界附身的成mot时跑到山上,从高处跳下来,也不受伤,他们是仙附身,额头有红印,像观音, 只吃素;中界附身的成mot时被家人发现睡在芭蕉叶上,也不会摔下来;下界附身的是在水底里爆发的。】这里的芭蕉“树”和“水底”,放在萨满文明的讨论中,都是极具神话梳理和解释系统探究的素材。此外,从同属壮侗语族壮傣语支的壮族和花腰傣的关系来说,花腰傣的送魂“巫路”至高处是主管生命的咪冒咪娲神,而靖西酒路的至高处却是玉皇大帝。【当然,笔者在田野调查中,亦发现其“酒路”交酒的至高神,在魔婆的口里有时说是最大的“神公”,有时又说是“玉帝”,其身份的究竟还是语焉不详的。这种不详之解,恰恰反映了文化互渗中的状况。】

上述种种虽然与祭仪的种类和目的有关,但亦存在着两个不同族群在历史过程中因其自身文化或与其他民族的互相接触所形成的差异。而如果再回到“尼山萨满”的系列传说, 我们也不禁要问,原为天神乌尔根(乌耳干)打入地下的恶魔埃尔利克如何成为“死者之王”的专指,而“死者之王”又如何是“阎王”?在其他的民族志资料中,记载了“萨满教有三界之说,但很少说过阴”,【石光伟、刘厚生《满族萨满跳神研究》,吉林文史出版社,1992年,第120页。】但在“尼海萨满”的口述传记中,却频繁出现相类的说法。我们虽不排除译者的问题,不过凡此种种都再次提示我们应该以关系主义的民族志关怀审视我们在仪式音乐研究中对历史过程交错延续着的信仰体系与宇宙观的探究。

当然,就花腰傣和靖西壮族世界图景脉络的考辨,可以发现和追究的问题还很多,但它并非本文的主题,笔者提及这一问题,只是再次从中获得了巫者存在和延续的理由。权且借用“阴——阳”的术语来做巫者跨越有形世界与无形世界的画像,我们似乎看到一种嵌套着的结构:那就是在以“阴——阳”并存流转的本体存在中,巫者要以“路”结构出一个人——神、人——魂、人——鬼 (灵);人——人;神——魂、神——鬼 (灵)、神——神、魂——鬼(灵)的不同关系网络,并在其不同民族(及族群)、不同时代所构拟的以天——地——人三分宇宙为基础的不同世界图景中行进而攀援。【比如在爱斯基摩人那里, 巫路可以是到海神处的旅行。对那里的大萨满来说, 一条道正对着他们所祈求的辅助精灵的房子。如果他们是在岸上帐篷里作法, 有一条道通地下;如果是在大海冰层上的雪屋里作法, 路就通海下, 并且顺着这一路线, 萨满沉下去时不会遇到任何阻碍。他几乎好像通过一个管道滑翔下去, 这管道大小正装下他的身体, 因此只要他向两边使劲一靠就能够立刻停止前进, 并不需要实际上猛冲而下。这个管道由所有他的同姓灵魂为他保持着畅通, 一直到他返回地上。参见克努德·拉斯马森《萨满到海神处的一次旅行》, 载史宗主编《20世纪西方宗教人类学文选》, 金泽、宋立道、徐大建等译, 上海三联书店, 1995年, 第668页。】而这条“路”所呈现的世界图景,又恰恰是萨满及巫需要以“樂”将之社会化的内涵。那么,萨满与巫,不正以“行路”的可能性,敞开了那可以容纳以“樂”以“仪”示现的理路与世界观吗?!

四、余论

面对中介阴——阳两界、以歌行路的乡野魔婆与巫女,我们该如何思考所谓大、小传统的分野是笔者一直以来的另一个挥之不去的思考。如果说孔夫子所谓“不语怪力乱神”或“敬鬼神而远之”的深意自有其儒家内圣外王治世理念的特殊立场,那么此说则非为一种对信仰自身的褒贬。因此,我们如果仅以夫子之说将所谓神道设教撇为“小传统”恐不能深刻认识“萨满文明”对中国民众及社会所具有的真正内涵。

有学者曾提出中国为何没有产生能与世界其他三大宗教相媲美的宗教之问,并认为与中华民族对“实践理性精神”所作出的思考和贡献相比,我们较少关心宗教和宗教问题。【如郭沫若《十批判书·孔墨的批判》中所言, “我是感觉着中国有这样一位标准的教主人格 (笔者注:即指墨子) ,为什么没有产生出一个固有的宗教?世界上的几个大宗教差不多都发生在距今二千年前上下。墨子生在二千四五百年前,以他的精神和主张尽可以成立一个中国独特的宗教, 而在战国年间的墨家学派也的确有过这样的趋势的,……然而结果没有形成,……这在研究中国古代史上倒确实可成为一个问题。为什么在奴隶制解体以后中国不能产生一个独自的宗教呢?”《郭沫若全集·历史编》第二章,人民出版社,1982年,第111-112页。】持此之问的学者不止一人,但对此之诠释却各有不同。郭沫若从地理文化学的角度解释宗教产生的大问题,他认为世界大宗教都产生在热带国家。那些地方的贵族们因为受自然界的压迫,故容易在幻想中去讨生活,忘却现世,死后升天。中国地处温带,天堂未必比得上现世的宫殿。故中国的贵族最质实,无须乎再有升天入地的必要了。田青认为,宗教与意识形态一样,都只能产生于掌握文化并具备思想创造力的知识阶层。而一切宗教的基本出发点都是对“现世”的否定和对“来世”的向往。【田青《郭沫若的问题:中国为何没有产生宗教》,田青《禅与乐》,文化艺术出版社,2012年,第5页。】所谓宗教的“得离苦”观,产生了对一个存在于可感知的空间或时间之外的理想世界的追求。而中国的统治者,已然将人生的享受推至极致,如此生活态度和生活方式,怎么会产生“来世”的思想呢?如此诠释与伊利亚德关于“宗教徒浓浓的怀旧心理就是期盼定居在一个‘神圣的世界’里,就是渴望他的住处能像诸神的住处一模一样。这正是后来的庙宇和圣殿所表达的思想。简单说来,这种宗教意义上的怀旧情结所表达的就是一种对居住于一个纯净和神圣的宇宙中的渴望,这个宇宙正如刚从造物主手中形成的那样的纯净与神圣”【米尔恰·伊利亚德《神圣与世俗》,王建光译,华夏出版社,2002年,第31页。】的那种神圣空间体验的论述异曲同工,即将宗教规定在一种超越现实的神圣领域。但如此来看中国的民间信仰,不免于超越、出离和神圣感之处有所失落。

笔者在教学中,每每面对着学生在田野调查中的质疑,那些嘴上叼着烟卷的乡野道公, 那些席地便能划出一块骑马上路之鞍垫的魔婆,那些遍布蜘蛛网的村头小庙,如何显出如天主教、基督教高耸的教堂以及佛教甚至道教丛林的宫观楼台之神圣和崇高呢?这里,存在着一个由感官经验建构的“宗教感”问题。这个宗教感并非只与意识形态相关,而实实在在地与不同民族对于“神圣”的身体感相关。在魔婆巫路所联系的人与神之间,这种感官的体验并非以“崇高”以及拯救性的“超越”来表述。2012年农历二月初八-初十,笔者在广西天等县巴荷乡某村参加了一次道公和魔婆共襄的闰年“打(大)醮”仪式。在乡村道公的诵经声、魔婆“骑马”的铜链声以及山歌台上高音喇叭播放出山歌手对歌看似各自为阵却又彼此支撑的“闹热”声中,举事的村支书诚恳地对笔者说,全村百姓“做这一次 (仪式),不管是种田、做生意还是家庭,后面三年的心就安了”。如果说“在中国人的民族性里,有着根深蒂固的执着于生命、迷恋于生命的文化传统”,【引自田青《郭沫若的问题:中国为何没有产生宗教》,载田青著《禅与乐》,文化艺术出版社,2012年,第5页。】“心就安了”这一句话,不仅道出了“安宁”或“踏实”之于宗教体验的“感官”觉受,也可以在“打醮”所处理的人与神魂、神鬼以及祖先与所处地域之间家家户户的关系。就此我们依然可以援引郭沫若的话:“鬼世界和人世界是一实一虚,一形一影”,世界是一元的,阴阳只隔一张玻璃纸。人世界即鬼世界,鬼世界即人世界。【郭沫若《十批判书·孔墨的批判》,《郭沫若全集·历史编》第二章,人民出版社,1982年,第110-112页。】活着的人之安宁,是需要另一个世界的神魂人鬼共同的安宁来保障的,因此,他们对于彼岸的态度,不是出离现世的拯救和超越,而是需要打探“天外”的消息,与无形的“阴间”协商沟通,并通过“仪式”的行为,向着“此在”,将未知的混沌转为已知的秩序。此在和彼岸,非离苦得乐,超凡脱俗,而是两个世界互相需要。其生命的执着,是生生世世,祖先与子孙的共在式延续所铺就的轨迹。因此,这才是民间“俌麽坐俌禁,俌禁坐俌道"俚语中,以禁(民间称谓的巫婆)负责在阴世侦查,并探明线索的;麼公通过线索找到被盗物品(赎魂)的;而道公则去捉拿盗贼,彻底销案的仪式分工所具有的内涵。

总策划:萧梅

文字:萧梅

校对:徐鑫

编辑:张毅

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中~

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6) 萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7) 萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8) 杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实