内蒙古四个少数民族萨满仪式音乐及其比较研究

【萨满仪式音乐及“巫”乐研究】第12期

【摘要】广泛流传于蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族当中的萨满及其仪式音乐有着相似、相同的方面。而且,由于不同的文化传统和不同的地域环境、不同的历史,亦呈现出各自的个性特征。就文化元素而言,蒙古族萨满的神祗、神职以及仪式及音乐当中,融入了佛教元素,而其它“三少”民族却保持着较原生的仪式形式。就仪式音乐而言,四个民族萨满音乐,虽然仪式中的意义和功能十分相同,但是它们却体现了各自民族音乐的典型风格,并与民间音乐有着千丝万缕的关系,形成各自的独立系统。“四少”萨满仪式音乐在“民族”和“地域”两个层面上均呈现出差别及联系。

【关键词】蒙古族;达斡尔族;鄂温克族;鄂伦春族;萨满音乐

【作者简介】博特乐图(1973~),内蒙古大学艺术学院教授,博士,博士生导师,上海音乐学院中国仪式音乐研究中心研究员,内蒙古大学蒙古学研究中心研究员。

*本文原载于《大音》第10卷(2015年)

一、“四少”民族社会文化传统中的萨满教及其信仰

有相当一部分学者将萨满教限定在具有特定的文化特征和世界观特征的西伯里亚——北极复合体中(菲奥纳·鲍伊2004:223),认为萨满教是流传于北美——东北亚——北亚——西北亚地区的一种特定的宗教形式,它的流传范围涵括了整个北半球的北半部分。

萨满教是在我国北方各少数民族中普遍盛行的一种自然宗教形态。除了内蒙古地区蒙古族、达斡尔族、鄂温克族和鄂伦春族等民族以外,满族、赫哲族、锡伯族、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族等绝大多数北方少数民族都信奉过或仍在信奉萨满教。历史上,这些民族的分布在从东起长白山,经蒙古高原西达天山南北的广阔疆土,栖息在从黑龙江、乌苏里江到冰川雪山下的塔里木河各流域的山谷和平原,它们都属于游牧或狩猎民族,并且其语言多数属于阿尔泰语系。值得注意的是,这些民族不管其历史传统和文化方式如何不同,但是它们的萨满教信仰却是惊人地相似,而且彼此相通、关系亲缘。这种说明萨满教及萨满文化是一种非常古老的形态,它伴随着整个北方少数民族的形成、发展、分化、演变的历史全过程。下面,对内蒙古地区蒙古族、达斡尔族、鄂温克族和鄂伦春族等四个民族萨满教及其音乐在这些民族社会文化传统中的面貌进行大致的勾勒。除了蒙古族有少量的关于萨满教的文献记载外,其它三个少数民族缺乏相关文献资料。因此,对其历史状况的描述,主要依靠一些前人学者的研究成果以及民间口碑资料。

(一)蒙古族历史文化传统中的萨满教及萨满文化

萨满,蒙古语称“孛额”(büge)。在蒙古族社会文化的发展历史中,萨满教的影响扩及历代蒙古族政治、经济、社会、文化、思想、艺术诸领域,发挥了极其重要的作用。蒙古族萨满文化以及音乐文化的发展大体经历了三个阶段:

第一阶段是从远古时期一直到元代建立之前。在成吉思汗之前,萨满教是北方多数民族和部落普遍信仰的民间宗教。在成吉思汗称雄草原,征服世界的过程中,萨满教发挥了重要作用,如“成吉思汗”这一称号,也是由当时的蒙古大萨满通天巫帖卜腾格里所封的。后来,随着蒙古汗国的建立,萨满教遂进入宫廷,处于如同“国教”的至尊地位。随着向外扩张,当时蒙古人所信仰的宗教极其多样,但是一直到元代,萨满教一直处于蒙古族正统宗教的地位,萨满教的影响范围括及蒙古社会各阶层,大到出征打仗,小到出行劳作,都要由萨满师占卜吉凶。在元朝时期,忽必烈从西藏引进萨迦派佛教,把萨迦派领袖八思八尊为帝师,把佛教定为国教。虽然说,萨满教在蒙古宫廷中的地位被佛教所代,但这并未能改变蒙古故土广大民众原来的萨满教信仰。萨满教在蒙古族民间仍然占有绝对优势,并且这种状况直至延续到16世纪中叶。这一时期,萨满音乐和极具萨满教思想特质的英雄史诗等部落时代的音乐体裁得到了长足的发展,并出现了各种长调、短调形态的宴歌、思乡歌、古代叙事歌以及器乐音乐等,蒙古族传统音乐领域中分化出民间音乐和宫廷音乐两大系统。(乌兰杰1998:10-150)

第二个阶段是从十六世纪中叶开始一直到中华人民共和国的成立。16世纪中叶,土默特部俺答汗率先皈依格鲁派佛教(即,黄教或喇嘛教),在蒙古地区大力弘扬佛教的同时,对民间萨满教势力实施了取缔和武力镇压。例如,根据一些文献资料和口碑资料,当时没收萨满的“翁贡”(代表神祇的偶人),堆在一起焚烧,甚至在一些地方把当地大批萨满集中在一起,用火烧死。(呼日勒沙等1998:45~49)结果,萨满教势力受到沉重打击。特别是在当时政治、经济中心的察哈尔锡林郭勒地区以及西南部蒙古地区,失去了其继续生存的社会根基,从而在漠北偏僻地区以及东蒙呼伦贝尔、科尔沁等边缘地带找到了继续生存的温床,得到了完好的保留。从而,蒙古族萨满教从过去的全民性的宗教形态,逐渐演变成为地方性民间宗教形式。

可能是由于满族自古信奉萨满教,清朝统治阶级入主中原之后,一方面在蒙古地区大力推行佛教的同时,另一方面也对萨满教使得与满族故土接壤的科尔沁、呼伦贝尔等地区的萨满教得到了一定程度的发展,出现了萨满教与佛教共生共荣的局面。在佛教的影响下,东蒙科尔沁地区萨满教分化为两大派别:一种是把佛教神衹纳入到自己的宗教体系当中,按照佛教观念来改造原来的萨满教义,同时崇拜萨满神衹和佛教神祇;一种是坚持蒙古萨满教固有传统,不从佛教,只崇拜萨满神祇。前者称为“白萨满”(čaganjüg un büge),后者称为“黑萨满”(harajüg un büge)。

在近代蒙古族民众生活当中,萨满教和佛教彼此宽容,共同生存。它们共同影响着蒙古族社会意识形态,并对音乐艺术的发展产生了重要的影响。如这一时期,蒙古族英雄史诗音乐发展到了巅峰,出现了像《江格尔》、《格斯尔》以及“十八部蟒古思因·乌力格尔”这样的大型史诗以及数以千计的长、中、短篇史诗。这些史诗,保留了它们自形成时期的时代特色,具有浓郁的萨满文化特点,其音乐曲调富有萨满神歌的吟诵性特征。但是自16世纪中叶以来,在佛教思想文化的影响下,这些史诗中渗入了许多佛教文化的因素。陈岗龙在其博士论文《蟒古思故事论》(“蟒古思”意为“恶魔”)中引述了两种民间说法:一是有人认为,“蟒古思的故事”是蒙古喇嘛根据佛教经典《甘珠尔》、《丹珠尔》(蒙古文《大藏经》)两部佛经中关于蟒古思的故事而编纂的,甚至认为吉祥天女镇压蟒古思的故事及故事中的人物角色,均出自某一佛经;二是被佛和天神所征服的蟒古思最后都皈依佛门,变成了佛教寺院中的“道格喜徳”、“确精”等护法神。进而他认为,东蒙蟒古思因·乌力格尔(史诗)中的人物形象多半以佛教神祗为原形,其内容也表现出镇压和征服佛法之敌的宗教主题,而且其说唱活动与佛教诵经一样,具有祈福禳灾的宗教功能。作者以《嘎拉·达格塔日蟒古思》这部作品为例,指出嘎拉·达格塔日这一形象便是来自佛教护法神,进而认为这部作品本身也可能来自佛教护法神仪轨经诗歌,甚至其音乐曲调也与佛教羌姆歌舞音乐有渊源关系。(陈岗龙2003:207~240)当然,蒙古史诗来源于佛经之说不一定确切,但是,自明代中叶以来蒙古史诗的变迁和再造,主要是明清以来迅速兴起的佛教文化的影响所致,这也是个不争的事实。所以说以“蟒古思因·乌力格尔”为代表的蒙古史诗,是区别于过去形态的地方性艺术品类。它一方面是传统史诗的延续形式,另一方面则是传统史诗向现代风格的融入形式。与蒙古史诗相同,这一时期蒙古族民歌、歌舞、说唱等其它音乐艺术形式也经历了一个历史变迁过程,其内容和内涵层面里包含了萨满教和佛教思想文化的双重特质。

第三个阶段是从20世纪下半叶新中国的建立开始至今。这一阶段,蒙古族传统社会结构与文化认同方式发生了重大改变,宗教世界观从社会意识形态领域中全面退出,传统礼俗观受到冲击,中国各民族以新的民族——国家认同为础的社会主义意识形态和社会主义文化思想占据了主导地位。从上世纪五十年代以来所发生的频繁的政治文化运动中,包括萨满音乐在内的蒙古族传统音乐经历了一次次生存考验,从而走上一条充满波折的发展道路。

总而言之,蒙古族萨满教以及萨满文化贯穿在整个蒙古族的历史过程,并对各种文化艺术形式的形成、演变和发展,起到了极其重要的作用。

(二)“四少”民族萨满信仰及神祇

达斡尔、鄂温克、鄂伦春等其它三个少数民族的情况与蒙古族有所不同。在三个民族的文化传统中萨满教是最主要的宗教形式,其中除了部分达斡尔人信奉佛教以外,绝大多数达斡尔人和鄂温克、鄂伦春人都信奉萨满教。达斡尔人把黄教神祇总称为“沙热·巴尔肯”(“沙热”意为“黄”,“巴尔肯”意为“神”、“佛”等),用来区别萨满教神祇“哈热·巴尔肯”(“哈热”意为“黑”)。四个少数民族萨满教都属多神教范畴,认为世间万物皆有灵,从而各种自然景象、动植物等成为他们崇拜的对象,故所信奉的神祇颇多。四个少数民族所信奉的神祇,归结起来主要有两种:一种是共同神,是该民族或该社群成员人人皆拜的神祇;一种是个体神,是每一位职业萨满所独有的神祇,也就是萨满的附体神灵。每个民族所信奉的共同神有多种,但是不同民族相应的共同神之间有相似性。

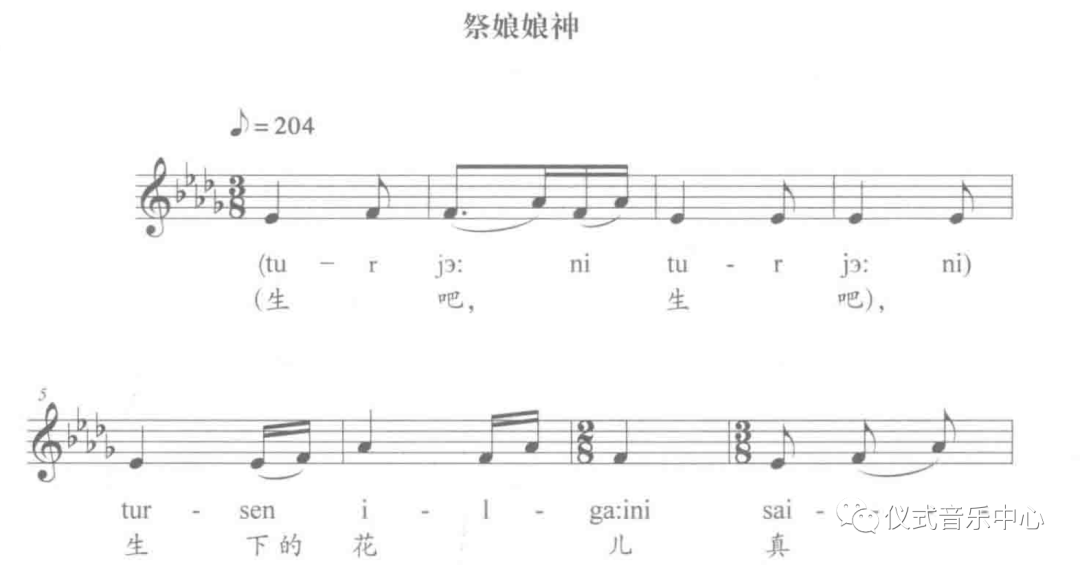

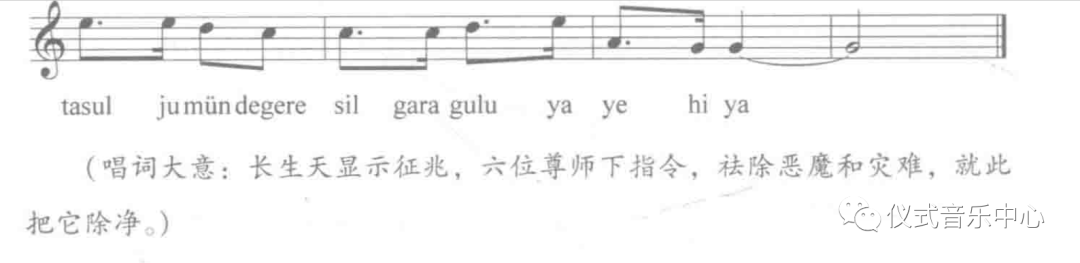

四个少数民族萨满教都崇拜天地,俗有“天父地母”之说。在蒙古人和达斡尔人的观念里“腾格里”——“天”是主宰一切的最高神灵,所以他们每年都要进行盛大的祭天仪式。蒙古族祭天仪式分两种:一种是大祭,以部落、家族或邻里为单元,由部落氏族的大萨满主持仪式,后来佛教传入后喇嘛诵经做祭天仪式;另一种是家祭,每年大年初一以家为单元,破晓时起床,进行祭天,拜求全年平安繁荣(布仁特古斯1999:948)。达斡尔族每年都用二岁牛或猪作为供品,唱诵祷词,祭拜天神(《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》内蒙古自治区编写组:1985:242~244)。除天地神以外,四少民族都不同程度地信奉大地、太阳、月亮、星星等自然景象以及风、雨、雷、电、火等自然现象。例如,鄂伦春人崇拜太阳和月亮。太阳神叫“得勒钦”,画在各种神像上,每逢发生日蚀,以为天上“黑狗”要吃它,故一边敲铜盆,一边大声呼叫,以驱黑狗救太阳(“鄂伦春族简史”编写组1983:175);月亮叫“别亚”,认为它是夜里照明的值班神,负责注视场面百兽的活动。因此,人们祭拜月亮,特别是每到正月十五或八月十五,都要向“别亚”磕头祈求,以求它保佑并赐予更多的猎物(韩有峰1991:111)。火神也是四个民族都信奉的一种神灵。在日常生活中,蒙古族族群众给火神(gal un borhan)敬酒、红枣、白食等食物,以求平安,特别是在腊月二十三日过小年那天,家家户户都要祭拜火神。在蒙古族萨满教观念中认为,火具有去污驱邪的功效,故不洁净的人或物,要从两堆火间走过,可达到净身洁体、镇邪驱灾的目的。鄂温克人认为火的主人是神,每户的火主就是他们的祖先,火主灭掉,这户就要绝根,所以他们对火敬畏至极(《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》内蒙古自治区编写组1986:237)。鄂伦春语当中,火神叫“托奥博尔坎”,每年农历除夕晚上每户都要点上一堆篝火,供上酒肉,初一早晨还要对灶火磕头祈求保佑。平时每当吃饭时老人也要先向火里投点食物或撒点酒,以示对火神的尊重(韩有峰1991:112)。蒙古族、达斡尔族都有祭敖包的习俗,并且敖包的形状结构以及功能,二者没有任何区别。他们祭祀敖包主要是为了祈求风调雨顺,五谷丰收,牲畜兴旺。敖包要由当地有名的萨满来主持,蒙古族传统习俗中有时由喇嘛来祭祀敖包。在干旱的年头,鄂温克族也举行仪式,祭“敖包”求雨。不过,鄂温克族的“敖包”与蒙古族和达斡尔族的敖包不同,它不是用石块堆的,而是一棵大树(同上1986:112)。鄂伦春人崇拜石腊子,并认为古老的树木上有神灵栖息(内蒙古少数民族社会历史调查组1959:22)。另外,内蒙古四个少数民族都祭拜祖先,特别是达斡尔、鄂温克和鄂伦春三个民族中,都以氏族为单位供祭祖神。达斡尔族把祖神称为“霍卓尔·巴尔肯”,以哈拉【类似于汉族的姓,据说是来自他们原籍的地名。】或莫昆【比“哈拉”更近一些的血缘关系单位,类似于民族学意义上的亲族。】为单位供祭;鄂温克人供奉的“敖教勒神”,便是他们的祖先神;鄂伦春人的祖神叫“阿娇儒博日坎”,平时每家每户都要供奉,而且每三年举行一次盛大的氏族会议,供祭祖神。达斡尔、鄂温克和鄂伦春三个民族都认为,广阔的山林有一种叫“白那查”的神灵所主宰,所有猎物都是“白那查”的家畜,因此祭祀这种山林神灵可以保佑猎人多打到猎物。达斡尔人在山林中遇见奇异的山洞或古树,就认为是白那查栖息的地方,便磕头礼拜;鄂温克和鄂伦春人则在山林里找一棵很粗的树,上面绘以老人头像,当作“白那查”来供祭。除此之外,四个民族都供奉一种专治少儿麻疹的神——达斡尔称“娘娘·巴尔肯”(或“喜格额倭查”和“乌其肯额倭查)(《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》内蒙古自治区编写组1985:255),蒙古族称“奶奶·博尔汗”,鄂伦春族称“尼其昆·娘娘”。下面是达斡尔族萨满(雅德根)祭祀娘娘神时唱的曲调:

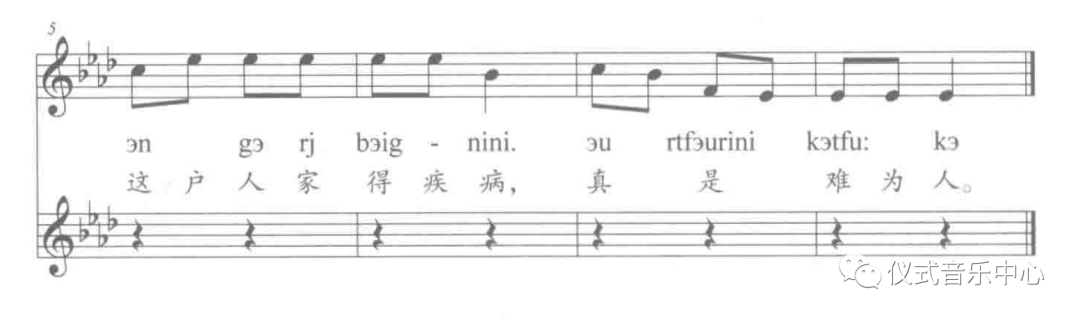

谱例1:《祭娘娘神》(引自《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》编纂委员会1992:1532)

蒙古族、达斡尔族、鄂温克族和鄂伦春族都属于阿尔泰语系民族,其中蒙古族和达斡尔族属于蒙古语族,鄂温克族和鄂伦春族属于满、通古斯语族通古斯语支。因此,在四个少数民族萨满信仰中,有一些概念名称以及神祇称谓是相同或相似的。例如,四少民族都供奉一种叫“吉雅其”的神,它是牲畜保护神,它专门负责五畜繁衍。这种神在蒙古语叫“吉雅其”,达斡尔族语“吉雅其·巴尔肯”,鄂温克语“吉亚西”,鄂伦春语叫“吉雅其博日坎”,应为同一个名词。内蒙古四个少数民族萨满教神灵极其丰富多样,却相互交错,彼此影响。一则达斡尔族民间传说便能说明这一情况:

早先达斡尔人和鄂伦春人、蒙古人相邻而居,在一起生活了很长时间,亲如兄弟。后来分开了,离别时恋恋不舍,相互交换了巴尔肯,作为纪念。鄂伦春人送给达斡尔人的是“麻罗·巴尔肯”,蒙古人送给达斡尔人的是“诺·巴尔肯”,达斡尔人也把自己的巴尔肯送给了鄂伦春人和蒙古人。但因时间很久,达斡尔人送给鄂伦春人及蒙古人的巴尔肯的名字,人们已记不清了(《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》内蒙古自治区编写组1985:244)。

这里所谓的“巴尔肯”,意为“神佛”,达斡尔语中念作“巴尔肯”,蒙古语中念作“博尔汗”(borhan),鄂伦春语中念作“博日坎”,鄂温克语中的名词“巴日肯”也指‘神佛’,应该看作它们是同一个名词的不同谐音。可见,在北方少数民族文化中,“神佛”的概念是同源的。另外,在各民族萨满祭文祷词中,夹杂了许多相邻民族的词汇,如海拉尔地区萨满祭词中有掺杂着很多鄂伦春和索伦语(《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》内蒙古自治区编写组1985:249)。在蒙古族科尔沁萨满祭文祷词中也掺杂了不少通古斯语成分。

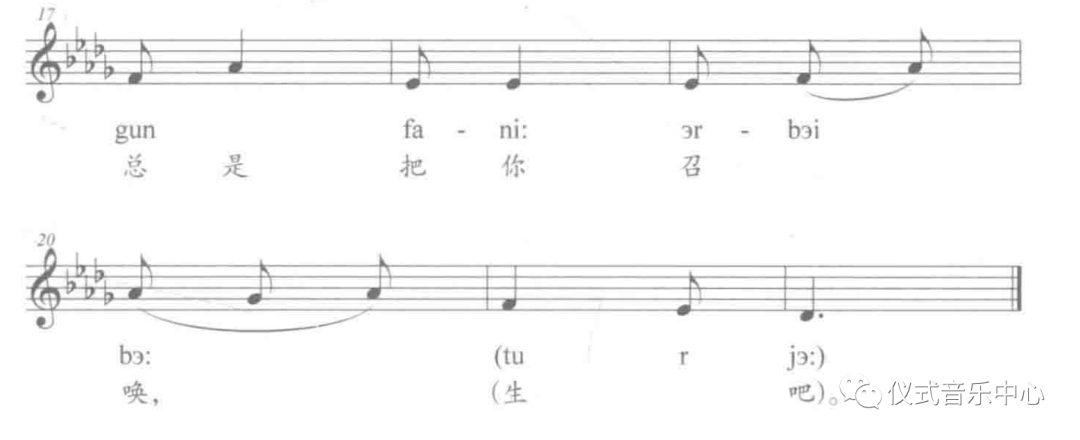

内蒙古四个少数民族萨满以及萨满教在其它们各自的社会文化生活中所扮演的角色和发挥的功能是相似甚至在某些方面是相同的。在这些民族的社会中,萨满是神与世间的通媒,是一群能够与神灵对话能力的职业巫师。通过特定的宗教仪式,他们能够为群众驱魔祛邪,祈福禳灾,保证人民的生命和财产安全,维护自然和社会秩序的正常运行。内蒙古四少数民族,对于自己的萨满从来都有自己的称呼。蒙古萨满通常称为“孛额”(又写作“博”、“勃额”等)。在蒙古族萨满文化中,这一名词有两种含意:作为专称时,“孛额”指的是专门施法术为人们治病的男性萨满巫师,它是蒙古萨满最普遍的一种;作为泛称时,“孛额”一词是蒙古萨满的统称,它不但包括了狭义上的“孛额”,而且了“渥都干”以及“幻顿”、“莱青”、“查干额烈”、“胡日特木”、“却京”、“达古奇”、“牙思必拉奇”等不同的萨满神职。

表1 蒙古族萨满神职系列

与蒙古族萨满一样,达斡尔族萨满神职也是种类繁多,有雅德根、斡托西、巴尔西、奇彦其、巴格其、巴列沁等。

表2 达斡尔萨满神职系列(引自《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》内蒙古自治区编写组1985:258~267)

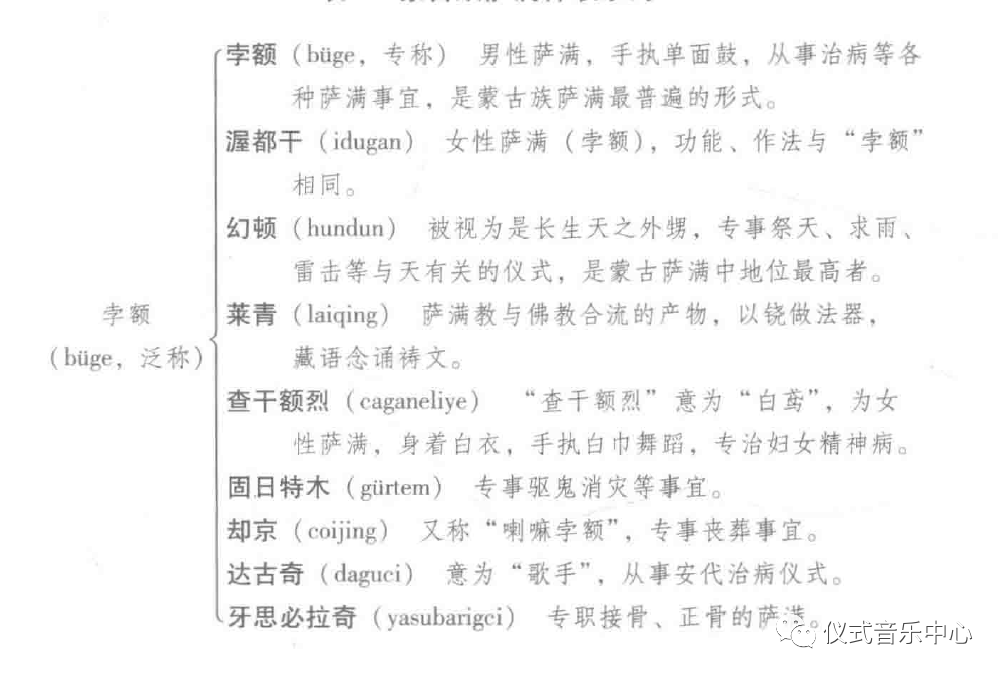

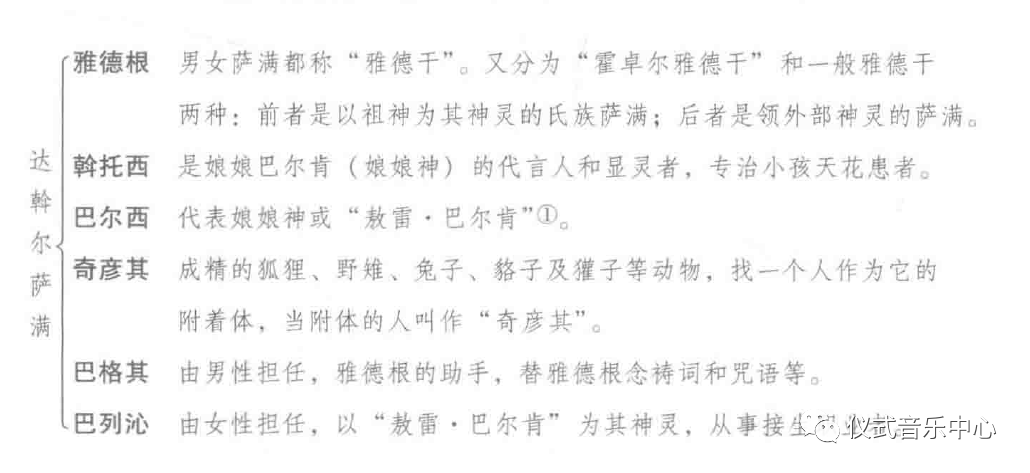

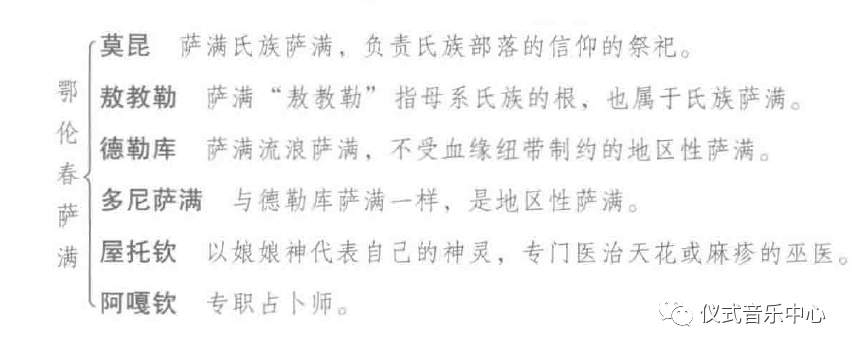

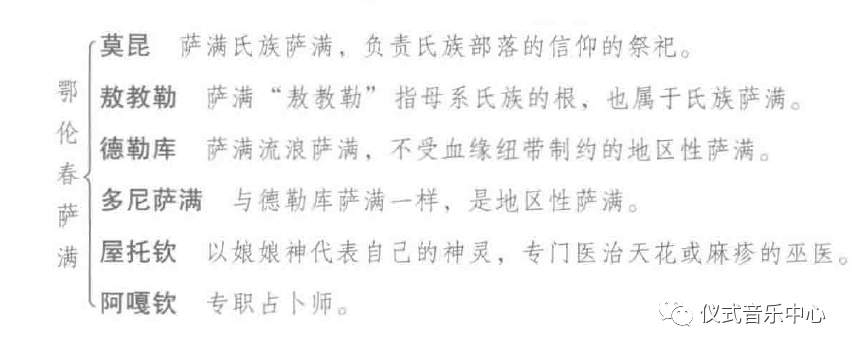

鄂伦春族的萨满包括莫昆萨满、敖教勒萨满、德勒库萨满、多尼萨满、屋托钦萨满和阿嘎钦等。

表3 鄂伦春族萨满神职系列(乌丙安1989:190~192)

鄂温克族分为“哈拉”萨满和“乌力楞”萨满两种(色音1998:30)。又可分为本民族语跳神的萨满和蒙古语跳神的萨满两种,除此之外还有一种准萨满性质的“巴基”(意思是老师)的神职人员(《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》内蒙古自治区编写组1986:492)。

与鄂温克萨满一样,蒙古族、达斡尔族和鄂伦春族萨满也可分为真萨满和准萨满两种。其区别,前者有自己的个体神灵,并能够神灵附体;后者则无神灵或者是只供奉共同神灵,而且不能附体,其职能是辅助真萨满完成仪式或从事某种特定的职守。蒙古萨满神职系列中的“达古奇”和“牙思必拉奇”,达斡尔族的巴尔其、巴列沁,鄂伦春族的屋托钦、阿嘎钦等,都具有准萨满的性质,他们不能神灵附体,只从事某一特定的职守。例如,达古奇虽然精通唱、跳、奏、做等各种萨满技艺,但是他没有自己的“锡图根”(šitügen,附体神灵)而作法时不能附体,只能当萨满的助手。再如,鄂伦春族的屋托钦虽然供奉娘娘神,但是他不能附体,只作为娘娘神的代表,专治医治天花或小儿麻疹等。

二、四个少民族萨满仪式及仪式音乐

著名人类学家李亦园在《说仪式》一文中,写下了如下一段话:

人类的宗教领域中,经常包括两个重要的范畴,一方面是对超自然存在以至于宇宙存在的信念假设部分,那就是信仰;另一方面则是表达甚而实践这些信念的行动,那就是仪式。仪式是用以表达、实践、以至于肯定信仰的行动,但是信仰又反过来加强仪式,使行动更富有意义,所以信仰与仪式是宗教的一事两面表现(李亦园2004:36)。

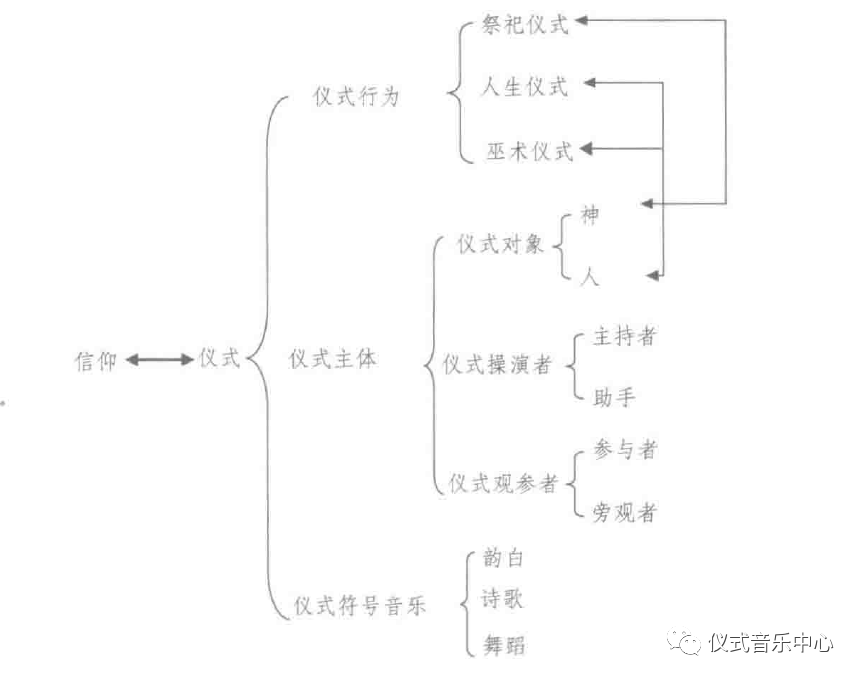

仪式是一种行为模式,通过仪式人们可以表达和实践信仰,进而肯定和重申信仰所蕴含的观念、思想、价值、意识、认知等信息。信仰是一种抽象存在,平常它存在于人们的头脑中,而仪式是社会化的象征行为,通过它信仰得以表象化。亚里山大说仪式是按计划进行的或即兴创作的一种表演;特纳的著名定义中,仪式是用于特定场合的一套规定好了的正式行为(菲奥纳·鲍伊2004:176)。也就是说,仪式是一种行为模式。既然仪式是表演、是行为,那它必定要有表演者——也就是仪式行为主体。仪式行为者要按照一定的规则和计划,以诗歌、音乐、舞蹈、巫术等“仪式符号”来进行仪式表演。因此,把仪式归为仪式行为、仪式主体和仪式符号三个层面。其中,仪式行为包括祭祀仪式、人生仪式和巫术仪式三类。祭祀仪式如祭天、祭鬼、祭天、祭祖、求雨等,是与“神”有关的仪式行为;人生仪式,包括生祀、成年礼、结婚礼和丧礼等,是与“人”为对象的仪式行为;巫术仪式,包括驱鬼、祛灾、治病等,也是与“人”为对象的仪式行为(曹本冶2001:13~14)。仪式主体包括三种角色:仪式对象也就是仪式表演所针对的对象,当这一对象是“神”,那么仪式往往是祭祀仪式,如果对象是“人”,则是人生仪式或巫术仪式。

表5 信仰——仪式结构图

仪式操演者,如萨满、喇嘛等神职人员或仪式长者、主持人、歌手等,包括主持者和助手两种角色。主持者是神职人员或专职人员,如前面所述蒙古族的孛额、莱青、渥都干、幻顿以及达斡尔族的雅德根等都属于此类;助手,如前面所述蒙古族的达古奇、达斡尔族的巴格其、鄂温克族的巴基等。这一角色不能独立地主持仪式,而是协助主持者完成仪式。仪式观参者指观众而言,观众在有些仪式当中本身就是直接的参与者,而有些仪式中则处于旁观的位置。仪式中,仪式主体诉诸言语、音乐、舞蹈、巫术等来完成仪式,也就是说音乐是仪式符号的一种形式,它是仪式主体在特定的仪式语境中,为了表达仪式的意义而演唱的。

如上所述,仪式是一个由许多因素所构成的结构整体。而“结构的组成部分受一整套内在规律的支配,这套规律在决定着结构的性质和结构的各部分的性质。”(特伦斯·霍克斯1987:7)在仪式当中,音乐处在一个由多种因素构成的语境关联当中。脱离了它的语境,仪式音乐也就失去了其作为仪式符号的意义。因此仪式音乐的研究,应当把它放置在仪式实践当中来考查,揭示它在仪式中的意义、功能以及人们对它的认知。对此,曹本冶设计了一套研究仪式音乐的主导理论结构模式。

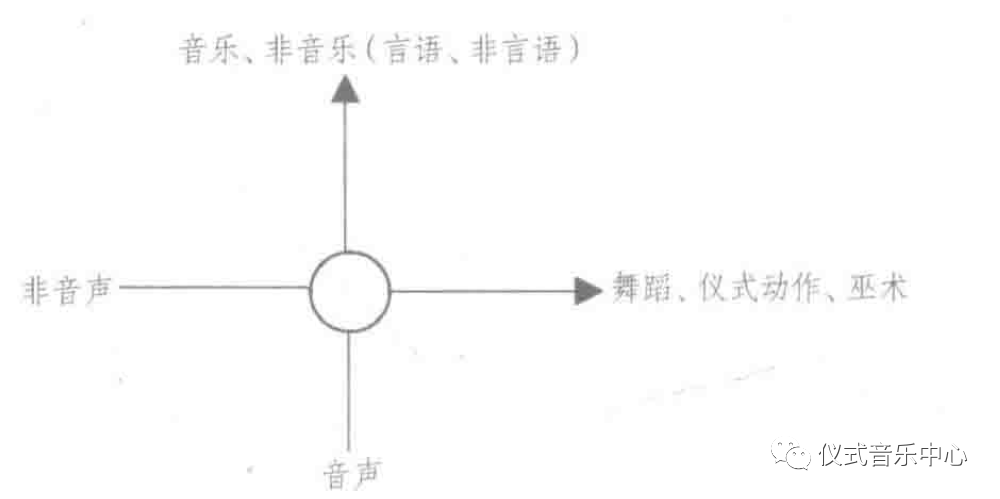

表6 曹本冶仪式音乐研究理论模式(曹本冶2001:14)

曹氏“信仰——仪式行为——音声”的三元理论结构模式,与梅里亚姆所提出的“音乐——行为——概念”的三元结构模式有异曲同工之处。总体上讲,二者都属于结构理论性质的,都强调由人的观念和行为以及符号所构成的结构整体,进而从结构三元素的互动关系中来把握音乐以及人们的音乐行为和音乐观念。曹氏的结构模式中,“信仰”是属于梅氏所提到的“概念”的范畴,梅氏理论中的“行为”,在曹氏理论中则具体为“仪式行为”;有区分的是,曹氏理论中所提出的“音声”的概念。“音声”的概念既不同于“声音”的概念,也不同于“音乐”的概念,应该说它既有作为“声音”的一面,也有作为“乐音”的一面。曹本冶所用的“音声”概念,不但包括了仪式中的音乐因素,而且也包括了其它非音乐的但是具有音乐的属性特质的声音因素。对此,薛艺兵说“仪式环境中的各种声音都可能具有‘音乐’的属性而成为仪式音乐研究的对象”(薛艺兵2003:73)。下面,我们就用这一理论来观照内蒙古四少民族萨满仪式音乐的情况。

(一)仪式中的音声

如前所述,音声包括音乐和具有音乐属性的声音两个方面。四少数民族萨满仪式中,以音乐的形式表现的因素主要有两种:一是萨满神歌,二是器乐。在内蒙古四少民族当中,萨满神歌是由词和曲相结合而成,器乐则主要有鼓(henggerge)和钹(čang)两种乐器音乐。非音乐却具有音乐性的音声,主要有祭祀、颂神时带有一定节奏和语气顿挫的韵白、吟诵以及萨满作法跳动时萨满服饰金属物质相互碰撞发出的声音等。

表7 内蒙古四少数民族萨满仪式音声结构

1.音乐成分

(1)神歌

萨满神歌,根据其仪式中的意义和功能,分为献祭歌、祈祷歌、颂赞歌、请神歌、娱神歌、倾诉歌、劝解歌、送神歌等。前三者是在仪式上向神灵献祭、祈祷时演唱或赞颂神灵时演唱的歌曲;后三个与特定的仪式阶段有关,请神来附体时要唱请神歌、娱神歌,而神灵附体后向神灵倾诉情况或劝解神灵放过病人时要唱倾诉歌或劝解歌,附体结束时唱送神歌送去神灵。下面是达斡尔族雅德根在祭祀“腾格里”时演唱的献祭歌。

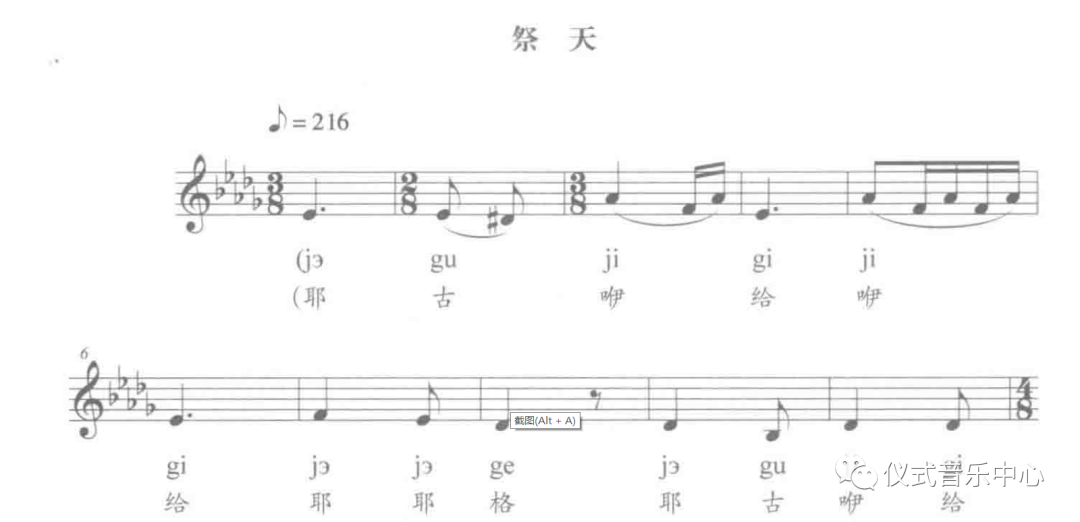

谱例2:《祭天》(引自《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》编纂委员会1992:1530)

下面是蒙古孛额在仪式上向各方神灵祷告时演唱的歌曲:

谱例3:《祈祷》(引自巴特尔1980:5)

歌词大意:双手合十,向喇嘛三宝敬拜。驱除病灾、苦难,啊,向喇嘛三宝敬拜。

下面是达斡尔族雅德根在治病仪式是用来请神的歌曲:

谱例4:《请神治伤寒病》(引自《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》编纂委员会1992:1533)

其实,这里所谓的神歌,在蒙古孛额的观念中并不是我们一般意义上的歌(daguu),他们把它叫作“dagudalga”,意为“呼号”(《蒙汉词典》译为“召请词”(内蒙古大学蒙古学研究院蒙古语文研究所1999:1144),唱神歌叫“dagudalgadagudahu”,意为“喊呼号”、“叫呼号”。因为神歌是给“神”唱的,“dagudalgadagudahu”这一词,从语感上看其中蕴含着某种具有敬重感的“祈愿”或“祈求”的意味,故而它不同于一般意义上的给人唱的或自娱自乐而唱的“歌”。

(2)鼓乐

内蒙古四个少数民族萨满教中,鼓是重要的法器和乐器。四个少数民族萨满鼓都属于单面鼓。关于单面鼓的来历,科尔沁蒙古萨满当中流传着如下一段传说:相传,霍布克图孛额是科尔沁孛额的祖先,是成吉思汗时期通天巫阔阔出之后世弟子。他有三件宝物:一是双面大红鼓,骑上它可以天地间任凭遨游;二是有六十四条飘带的布花裙,围上它可以上九天;三是有十八面青铜镜,是他的保护神,使他无可匹敌。霍布克图,凭借

这三种宝物无所顾忌,无所作为。霍布克图的母亲得重病,霍布克图自己无法治愈。葛根佛听到此消息后,带着七名弟子来找他。结果,正值霍布克图外出不在家,于是葛根佛把他的母亲治好后离去。霍布克图听到消息后,对葛根的法术大为吃惊,决定与他都法术。他骑上神鼓追上葛根,施展法术,向葛根及其弟子身上用九九八十一道雷电轰顶。但是葛根和弟子藏进铃和摇鼓中躲过了一劫。霍布克图与葛根斗法七年,最终不敌,他骑上双面大红鼓,向雪白圣山遁去。葛根搞下金刚杵投向于他。结果正中其神鼓,一面被击破,霍布克图向下跌落,落在雪白圣山上的檀香树上。结果,其花裙上六十条飘带剩下了二十四条,十八面青铜镜只剩下了九面,双面大红鼓变成了单面鼓。【讲述人:色仁钦,80岁,著名孛额,科尔沁左翼中旗人。】

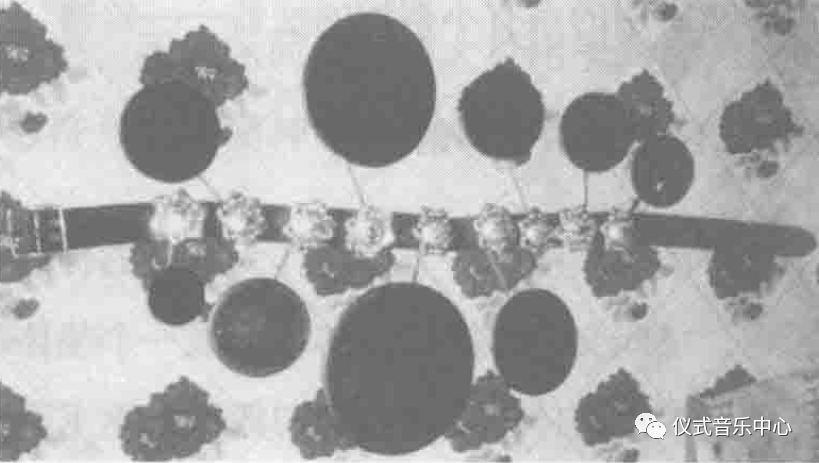

图1 手执萨满鼓的色仁钦

(博特乐图摄于2004年10月)

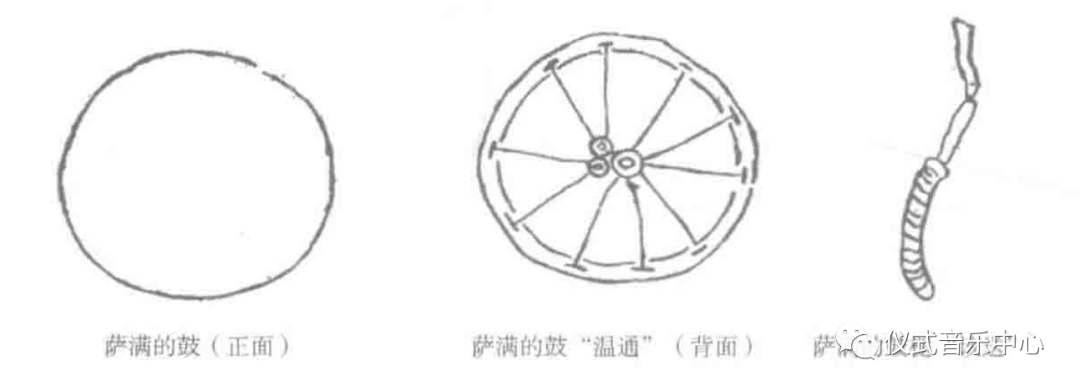

四个少数民族单面鼓有两种形制:一种是“抓执型”,一种是“握执型”(刘桂腾1999:38)。蒙古族萨满鼓称“亨格日格”(henggerge),科尔沁地区的萨满鼓有柄,属于“握执型”萨满鼓。这种萨满鼓将三寸许的薄铁片,围成直径约一尺半的圆圈,再把褪毛的生羊皮或驴皮蒙在其单面上,鼓身下按有尺许长的鼓柄。作法事时一手执鼓,一手用“扎希古尔”(zašigur,鼓槌)来敲鼓。“扎希古尔”即鼓槌,是以约一尺长的木片或竹片,外面裹以红布或兽皮。

蒙古国喀尔喀、布里亚特等蒙古族萨满以及达斡尔、鄂温克、鄂伦春等民族萨满所用的均为“抓执型”萨满鼓,因而又称“抓鼓”。达斡尔族萨满鼓称“翁土尔”,鼓槌叫“扎苏尔”;鄂伦春族称“乌托文”(或写“文图文”);鄂温克族称“温通”,鼓槌称“该送”。其形制是将宽约寸余的榆树、杨树或落叶松板条弯成直径为二尺左右的圆圈,用狍、鹿、山羊、牛或疯狼皮蒙以单面上,并加以固定。

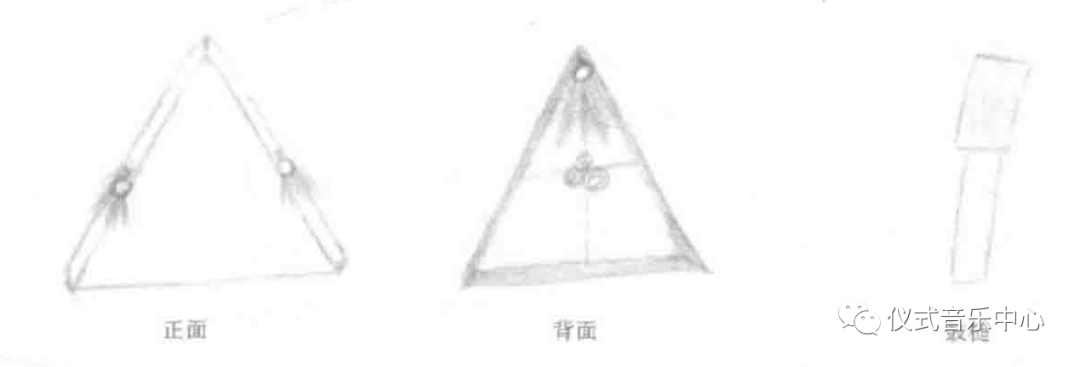

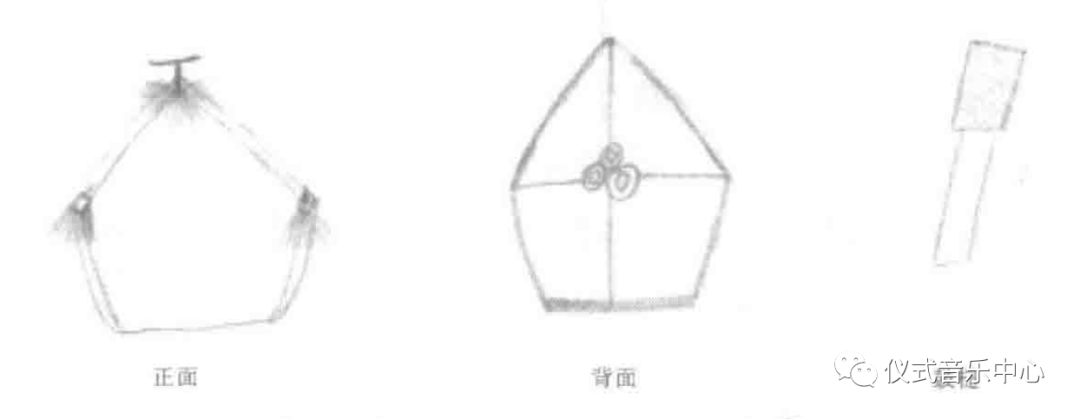

在鼓背圈上钉上三或四个铁环,环上系皮条做为三角形或十字形把手。萨满鼓有正圆形、椭圆形、蛋卵形等。在境外布里亚特蒙古族萨满也用三角形、五角形萨满鼓。

图2 科尔沁萨满鼓

(博特乐图摄于2004年10月)

图3 鄂温克萨满的“温通”(引自《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》内蒙古自治区编写组1986:117)

图4 布里亚特萨满三角形萨满鼓

图5 布里亚特萨满五角形萨满鼓

萨满鼓是乐器,也是四个少数民族萨满仪式上不可或缺的法器。一名萨满只要有了萨满鼓,既使没有其它法器也可以照常行巫作法。这与萨满鼓特定的仪式功能相关。音声是仪式最主要的标志之一,有了音声,才能算是有了特定的仪式氛围。这里,鼓乐和神歌一样,它是向神灵发出的一种语言,是人神交流沟通的媒介。没有了神歌和鼓乐,人神无法沟通,人无法作用于神,神就无法回应于人,从而仪式也就失去了它的效应。因此,音声是仪式中第一位要素,是不可或缺的。

(3)钹(čang)

“čang”,译作“钹”。包·达尔汗认为“čang”,是汉语“镲”的发音变化,故而是指镲而言(包·达尔汗2002:143)。钹(或镲)是莱青所用的法器,也是莱青区别于孛额的主要标志之一。莱青是一种佛教与萨满教融合的产物。它有与佛教相同的方面,如作法时击钹为乐,念诵藏语经文,坐着作法。莱青与孛额相同的方面是,他们也是通过神灵附体的形式来作法。

综上所述,作为乐器,鼓和钹主要有两种能力:一是为神歌和舞蹈伴奏,二是用来为仪式操演烘托气氛;作为法器,鼓和钹是萨满是向神灵发出信息的一种神圣语言。也就是说,它们是乐器,而在仪式上它们同时也担当着特定信号发出体的作用。从这意义上讲,具有仪式表达功能的不只是音乐,还有其它非音乐的因素,同样具有此种功能。

图6 钱玉兰演奏“čang”

(杨玉成摄于2004年10月)

2.非音乐的音声成分

内蒙古四个少数民族萨满教音声系统中,非音乐的音声成分包括言语形式的吟诵、韵白、呼喊等以及非言语形式的声响成分两种。

(1)言语的音声成分

在任何一种形式的表演中,演出者与民众之间的互动,要在特定的“语域”中完成。语域,是所有的交际手段,它不但包括了特定的韵白、吟诵和音乐等言语形式,还包括了肢体语言在内的各种辅助语言。在萨满仪式上所用的言语方式与日常用语不同,其表述方式也与后者相异,它是一种特定的说唱用语。这里,仪式言语的语言学特征暂且不论,就它在仪式当中的具体表现作一简单探讨。

仪式语言不像日常用语那样是“说”出来的,也不是像神歌那样是“唱”出来的,而是“吟诵”或“韵白”出来的。这里所谓的吟诵或韵白带有相对固定的节奏样式以及依随于语言句法和语气的抑扬顿挫,形成一定的结构模式和声调变换。这种语言特征是与日常用语不同的,它一定程度上构成了带有一定音乐属性特征的言语。例如,在2004年10月22日(农历九月九日)举行的萨满仪式上,年轻孛额图力古尔神灵附体后,神灵借助他的口说出了很多所谓的前生、今世与后来的事情,而他是通过韵律诗朗的形式表达的。这种表达既不是音乐抒唱,也不是一般意义上的道白言说,而是一种带有音乐性的韵诵。除此之外,萨满仪式贯穿着带有节奏性或带有一定腔调性质的呼喊等,也属于言语的音声成分。

(2)非言语的声响成分

萨满仪式上,只要是有意识地制造并为仪式主题所服务的声响,不管它是音乐性的还是非音乐性的,不管它是言语性质的还是非言语性质的,都是出于仪式的需要而发,因此也在我们的探讨范围里。在内蒙古四个少数民族萨满文化传统里,非言语的声响成分有许多种。但是这里所说的非言语的声响成分主要有两种:一是萨满在舞蹈时铜镜相互碰撞所发出的音声,一是萨满鼓特殊的声响效果而言。

九面镜(yisüntoli)是蒙古萨满所用法器,由青铜铸成,故又称“青铜镜”(hüreltoli),在宽约半尺的皮带上钉有九面[实际上,“九面镜”并不一定是九面,考查中发现有七面镜者、也有三面、四面者。据称凑够九面为最好。]大小不一的圆形青铜镜,镜面上镂有神、鱼、龙、树木、花卉等图案。在作法时孛额将其系于腰上,舞蹈时九面铜镜相互碰撞发出“哗哗”声响。达斡尔族雅德根在法衣扎瓦左右衣襟上各钉上小铜镜30枚,并在背部钉上四小一大五面铜镜,舞动时相互碰撞发出声响。除此之外,达斡尔族“阿萨朗”也具有相似的功能,在法衣(扎瓦)的左右两旁钉有长约二尺的皮条各九根,在细皮条的综合之处系上以铜或铁制成的“博吉勒岱”,左四右五共九只。在跳神作巫时,随着雅德根的舞动,这些金属物相互碰撞发出声响。鄂伦春萨满在作法时也在前襟后背上挂满铜镜,舞蹈时碰撞作响,另外他们的神帽——“萨满阿乌文”每个角的尖端系上小铜铃,作法时随着舞蹈动作发出声响。鄂温克萨满的情况,大体上也与之相同。

蒙古族科尔沁萨满鼓的鼓柄与鼓身连成一体,柄端有三个铁环,每环上又套有一至三个小铁环。作法时,孛额一边敲击鼓面,一边摇动鼓柄,从而鼓柄上的三个小铁环相互碰撞发出“沙沙”声响。除了铜镜、铜铃、鼓柄铁环等发声体外,蒙古孛额所用的系有小铜铃的法器——铃鞭,也具有这样的性质。

图7 蒙古萨满九面镜

图8 挂在腰间的九面镜

(二)仪式中音声的组合

在萨满仪式中,一方面,作为音乐的神歌和萨满器乐和非音乐的诸般音声因素,彼此交融,混为一体,形成一个整体的音声结构;另一方面,这些音声结构诸因素整体上或单独地与舞蹈、巫术等因素相结合,从而构成整体的仪式行为表达。因此,我们把这种组合分为音声因素间的纵组合和音声因素与非音声因素的横组合两种方式。

表8 音声的纵——横组合图

1.音声因素的纵组合

音声因素的纵向组合包括了音乐因素间的组合和音乐因素与非音乐因素的组合两个方面。

(1)唱词与曲调的组合

从音乐形态特征上看,四少数民族的萨满神歌曲调一般是由上下两个乐句构成或者是由单乐句构成;唱词一般为四行或二行一段,词曲搭配方式方面一般为“一对二”或“一对四”的形式。具体而言,当曲调是由上下两个乐句构成的呼应式结构时,一段唱词一般要在两遍曲调上唱完;当曲调是单一乐句的重复式结构时,一段唱词往往要在四遍曲调上唱完。萨满神歌的唱词压头韵和腰韵,头韵单元对应乐句,腰韵单元对应乐节。萨满唱词中有大量无实际词意的虚词和衬词,如科尔沁蒙古族萨满神歌中,“阿哈咴”、“合哲嘿耶”、“捷古日、奈古日”、“哲嘿耶”等词,无实际词意,却大量用于萨满神歌中,成为科尔沁萨满神歌标志性的言语符号。萨满神歌的演唱往往采取“一领众和”的形式:

谱例5:《过关》(引自巴特尔1980:8)

这里,领者为仪式操演者——即萨满或他的助手,和者为仪式观参者——即参与仪式者和旁观者。领者唱前一乐节实词部分,和者唱后一乐节虚词“哲哲哲哲、哲嘿呀”衬词,从而神歌在“领——和”二者的互动中展开。萨满神歌的演唱往往伴以舞蹈动作,从而其音乐短小却节奏性很强,强弱对比明显。

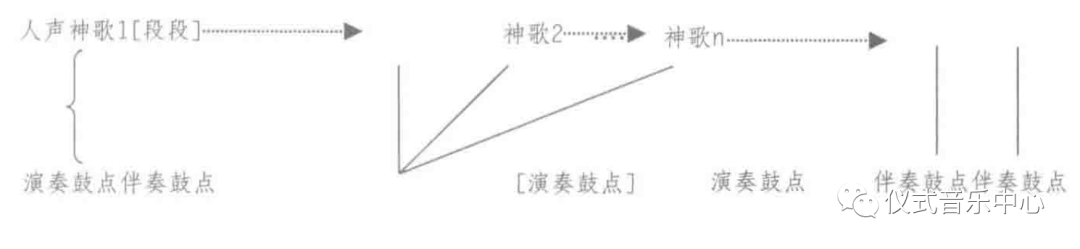

(2)神歌与鼓(钹)乐的组合

神歌与鼓(钹)乐相伴始终,并覆盖着整个仪式过程。这里,鼓或钹整个仪式过程,而中间不时地夹进神歌。鼓乐是一套固定节奏模式,并伴以特定的仪式动作或舞蹈动作。下面是科尔沁萨满鼓基本鼓点:

演奏鼓点:

这一节奏模式有时用作神歌的前奏、间奏和尾奏等,而为神歌伴奏的基本鼓点为:

伴奏鼓点:

下面是一首科尔沁萨满神歌:

谱例6:《祈祷诸神灵》

从这一例子中可以看出,鼓与神歌的互动方式:萨满先是击鼓跳舞,鼓点是上举“演奏鼓点”——这种节奏前长后短,前松后紧,形成富有弹性的附点节奏律动模式。这种节奏模式两边重、中间轻,演奏时力度对比明显,加强了节奏律动的弹性。一阵舞蹈鼓乐之后,接着演唱敬神祈祷歌,萨满鼓以简单的一拍一击的形式伴奏(见,上举“伴奏鼓点”)。神歌的每段间的间歇时或者歌与歌之间的连接之处,都要变换到“演奏鼓点”,从而唱腔与伴奏之间形成一种循环往复的进行模式:

表9 神歌与鼓点的结合流程图

“演奏鼓点”是与神歌的“前奏、间奏、尾奏”等位置是相对应的,而“伴奏鼓点”与神歌的演唱部分相对应。这里,随着神歌与演奏鼓点交替出现,神歌与伴奏鼓点则同步出现。

(3)音乐与非音乐的音声因素之间的组合

萨满仪式上的吟诵、韵白往往出现在神歌或舞蹈开始之前,引导音乐开始,从而起到“引子”的作用,而呼喊则夹杂在神歌、鼓(钹)乐和舞蹈之间,从某种程度上起到“帮腔”的作用。

仪式上,萨满在作法舞动时,系在腰间的九面铜镜相互碰撞所发出的声响,贯穿在整个仪式过程。这种声响随着动作的缓急幅度而时显时隐,时弱时强,并与歌声、鼓声交织在一起,制造出一个奇特的仪式音声氛围。除此之外,萨满鼓柄上的三个小铁环互相撞击所发出的声响,无音高变化,出无模式化的节奏律动,故也属于非音乐的音声因素。如谱例6所显示的那样,铁环所发出的“沙沙”之声贯穿于整个萨满鼓演奏过程,也是萨满仪式音声结构不可或缺的一个组合部分。

2.音声因素与非音声因素的横组合

这里所谓的非音声因素主要是指舞蹈动作、仪式动作和巫术而言。在实际的萨满仪式上,我们很难分辨哪些是属于舞蹈,哪些只是属于特定的仪式动作。一般来讲,一种动作具有连续性,而且其目的主要具有“娱神”或“娱人”的娱乐目的,便可看作是舞蹈。动作不具备一定连续性,而且其目的只是象征性的、指令性的,如挥手、鞠躬等,可看作是特定的仪式动作。

萨满仪式中,歌、舞、乐三为一体。正如若杰所言“就音乐而言,萨满鼓或其它乐器基本的功能是支持歌唱,提供一种节奏,而节奏又是对舞蹈的最主要的支持,以及产生戏剧化或节律化的行动。简言之,音乐在这里明显地扮演着类似于剧场音乐的角色。”(薛艺兵2003:100)神鼓伴以神歌演唱,神歌鼓乐兼以舞蹈动作,舞蹈升至成为巫术,这是内蒙古四个少数民族萨满仪式中,音乐与“音乐外”因素相互结合的典型形式。

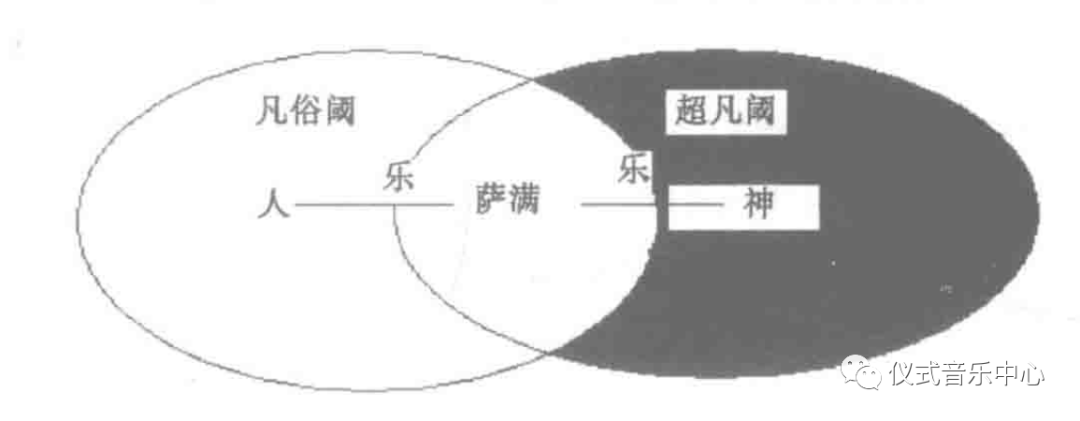

(二)仪式操演与音乐的意义、功能

所有的萨满仪式的出发点是相同的——都是以人的实际需要而出发,并与超自然的“神灵”发生关系。不过,仪式所针对的主要对象且有区别:祭祀、求雨等仪式属于以“神”为中心的仪式活动;治病驱灾或入教仪式则是以“人”为中心的仪式活动。无论是哪一种形式都以萨满的仪式操演为中心内容。因此,从某种意义上说仪式就是一种表演或者是文化戏剧。它有故事(仪式主题),有表演者(萨满、病人、入教者),有情节发展(仪式过程),也有观众(参与者、旁观者),而且仪式表演也像戏剧演出一样借助特定的场域(仪式场地)和道具(特定的服饰、法器等,具有戏剧道具一样的功用)。那么,仪式和戏剧根本区别在哪里?谢克纳认为,一个表演究竟是归属于仪式,还是归属于戏剧,有赖于它的背景和功能。为此,谢克纳绘制了一个比较图表。

表10 谢克纳:功效与娱乐和表演的其他方面相联系

(菲奥纳·鲍伊2004:182~183)

通过与戏剧进行比较,谢克纳把仪式的几个主要特点凸现了出来,总结出了仪式与戏剧的根本区别在于前者强调功效性,后者强调娱乐性。假如一个表演的目的在于功效,那么它就是仪式;假如它的目的在于娱乐,那么它就是仪式。其实,仪式和戏剧之间的边界并不是固定的和静止的。仪式选择音乐这一审美范畴的事物,本身就倾向于强调娱乐的一面,这正如爱弥尔·涂尔干所言“艺术并不仅仅是膜拜为了掩饰自己某些过于苛刻、过于粗鲁的面目,而竭力粉饰自身的外在装饰;膜拜本身就是美的。”(爱弥尔·涂尔干1999:502)因为宗教和娱乐都是“精神再造的一个形式”,所以仪式音乐的功能往往有极大的模糊性。

在以“神”为中心的仪式里,仪式主体主要是萨满和观参者,而仪式对象——神,只是虚拟地存在。这种仪式,其内容主要是祭祀、祷告、祈求等,音乐风格缓和、平稳、庄重、严肃,舞蹈动作也是按照严格的程序模式来进行。这种仪式中,萨满一般不附体,群众参与程度较高。在以“人”为中心的仪式里,仪式主体除了萨满和观参者之外,仪式对象——入教者、病人、求事者等。这里,萨满所充当的角色是仪式对象与神灵之间的媒介,他是通过生命的转换来完成的——通过神灵附到他身上,借助其身体作用于仪式对象。仪式上,萨满用神歌和舞蹈作为表现手段和媒介,进行与神灵进行沟通。而这并不是终极目的,真正的意图归根结蒂是通过音乐、舞蹈这些手段和表演途径来搭接起人神之间的交流与互动(薛艺兵2004:178)。对此用图表来表示:

表11 人——萨满——神及音乐的结构关系图

这里,萨满是介乎于人、神之间的角色——他是人,却有时能够转变为神——在仪式上,通过神灵附体,萨满从人变成为神。内蒙古四个少数民族萨满的神灵附体过程中,音乐(音声)起着重要的作用,它是引起神灵上身的重要手段。神灵附体有两种情况:一种是不需要他人的帮助,自己请神并达到神灵上身,能够独立作法的萨满都能够做到这一点;另一种是在他人的帮助下请来神灵,并附体,初步阶段的萨满,大都是在师傅的帮助下请神附体,这种附体主要出现在“过关”【“过关”,蒙古语叫“dabagadabahu”,分为“过双关”(hos dabagadabahu)和“过九关”(yisündabagadabahu)两种。“过双关”,实则有三道关:第一道关是“铡刀关”,萨满在固定好的铡刀刃上面踩过;第二道关是“犁铧关”,在烧红的犁铧上踩过去;第三道关是“烙铁关”,咬烧红的烙铁。之所以称“过双关”是因为每一关都要“过”两遍。“过九关”,在上述三道关上加“躲转杆”、“解乾绳”、“钻刀圈”、“闯火海”、“捞铜钱”、“躺针毡”等六项,共九项,反复“过”九遍,故又称“九九八十一关”。一名萨满在他的一生中,一定要在特定的时间(一般为每年阴历九月九日),特定的地点(每年“过关”仪式场地由主持者选定),按照惯例要“过关”。“过关”者被认为具有了萨满资格,没能“过关”者则不被同行或社会认同为萨满。诚然,“过九关”者资格和地位要比“过双关”者要高得多,按照萨满的比喻,“过双关”相当于现在的“中学毕业考试”,“过九关”则相当于现在的“研究生毕业考试”。“过双关”者只能获得作为“孛额”的初步资力,而“过九关”者被视作是达到了最高境界。“过关”仪式是第二个内容是“请神”,在师傅的帮助下请来神灵,并附体上身。】仪式上。不管哪种附体,其核心部分都由三个阶段组成:请神——附体——送神。这三阶段过程也就是萨满从“人——神——人”的转换过程。而这一系列过程是在音乐(音声)的步步推进下得以完成的。请神仪式是相对庄重的,萨满击鼓唱神歌,翩翩起舞,直到神灵附体为止。

谱例7:《请神》(引自《中国民间歌曲集成·内蒙古卷》编纂委员会1992:1532)

在神灵附体阶段,附体者进入迷狂的状态。特别是在附体开始时,歌声停止而萨满随着鼓声聚起,伴着呼喊声,附体者的舞蹈与萨满鼓点若离若合,鼓声、九面镜相撞之声、跺脚声、拍手声、呼喊声混成一片,形成一个特殊的音声氛围,附体者手舞足蹈,动作无规则可言。当神灵完成附之身体之后,附体者的动作开始变成有规则的律动,到了附体者开口说话时鼓声和舞蹈停止。在最后送神阶段有两种情况:一种是在迷狂中神灵离体,这时在与附体阶段相同的音声氛围中进行;一种是在相对徐缓的歌声、鼓乐和舞蹈当中神灵离体,其音声的情形与请神阶段相似。

从以上论述中可以看出,萨满仪式音乐应该从仪式音声、信仰(观念)和仪式行为三个层面来观照。音声本体是外延层面,包括内容和形式两个方面,是直观的、可感触的;信仰是萨满对音声意义的理解、把握,以及由此体现出来的仪式音乐概念所负载的文化内涵,是非直观的,不可感触的,它是民俗音乐的深层结构;仪式音乐通过仪式行为付诸实施,它的本体特征以及所负载的意义内涵,也通过仪式行为而得以显现。仪式行为本身与音乐的形式内容相互关联,仪式行为的意义却与音乐的意义内涵彼此联结。因此,从性质而言,仪式行为是音声与信仰的中介层面。人们通过仪式行为,为音声赋予了民俗文化的意义和内涵,并相应地给予它特定的内容和形式,因此仪式音乐的三个层面是互不可分是一个整体。内蒙古四个少数民族萨满仪式音乐,充分体现了仪式音乐的这一结构特征。

图9 演唱请神歌(博特乐图摄于2004年10月)

三、四个少数民族萨满音乐文化与民间艺术的互动

在很多学者的眼里,萨满文化被看作是一个民族神话、史诗、文学、音乐、舞蹈、魔术、杂技、工艺、绘画等诸多艺术形式的渊薮。像内蒙古四个少数民族许多的神话、传说、童话和史诗等艺术形式,都印刻着深深的萨满教烙印。如,四少数民族族源传说,像蒙古族苍狼、白鹿结合生蒙古族祖先之说,鄂伦春族天上的恩都日造人之说、熊变人传说,达斡尔、鄂温克、鄂伦春关于森林之神“白纳查”的传说,都与这些民族的图腾崇拜有关。其它如流传于鄂伦春人当中的“欧伦”神的传说、火神的传说、健康保护神的传说(巴图宝音搜集整理1984:7~13)以及流传于科尔沁蒙古人当中关于“毛奥斯”的系列故事(扎木苏乌兰杰1997:96~123)等,都与萨满信仰及鬼神观念相关。不止如此,萨满文化艺术对“四少”民族后世民间艺术的影响也是深远的,像蒙古族古代“白海青舞”、“熊舞”、“招魂舞”等都与萨满信仰或图腾有关(乌兰杰1985:1~51),特别是流行于东蒙地区的蒙古族民间歌舞安代,则是直接从萨满仪式歌舞演变成为民间歌舞形式。

萨满诗歌体式,为后世民歌或其它说唱艺术的唱词体式的形成起到了基础作用。格·宝音巴图认为远古时期诗歌形式“喔其勒”(öčil,可译为“供词”、“诉文”)本为萨满祭祀祷文,也是蒙古族最早的文体形式,后来从它演变出庞大的文体形式——“依如格勒”(irügel,颂赞词)(格·宝音巴图1984:179)。这种体式后来衍生出一种独立的说唱艺术形式——好来宝;另一方面成为史诗、乌力格尔中经常使用的特定的描写唱段。“四少”民族萨满仪式歌曲,有不少逐渐演化成或衍生出民间音乐曲调。例如,下面是一首蒙古族科尔沁萨满曲调:

谱例8:《祷告》

下面是一首流传于科尔沁地区的叙事民歌:

谱例9:《渥都干杜莱》(乌力吉昌2002:611)

下面是一首胡仁·乌力格尔曲调:

谱例10:《落难调》

第一首《祷告》为萨满神歌,用于特定的仪式场境中,萨满师用来向各方神灵祈祷时演唱的神歌;第二首《渥都干杜莱》是一部有完整故事情节的叙事民歌,其大致内容如下(乌力吉昌、白·色音巴雅尔1984:1427~1438):

美丽的女萨满(渥都干)杜莱姑娘和她同门师兄王格尔孛额相恋了。可是父母做主,把她许配给了他人。百般无奈的杜莱姑娘积郁成疾,于是父母请来她的师傅以及同门为她驱病禳灾。杜莱姑娘的病得到了康复,但她最终还是未能违背父母的意愿,嫁给了父母指定的那个人。出嫁那天,她施法术招来王格尔哥哥,两人倾情吐心后依依昔别。杜莱出嫁后,王格尔终日郁郁寡欢,终于也是积郁成疾。过些日子,杜莱回到娘家,见到了师傅和同门。在师傅的安排下,由她带领,举行了祭神仪式。在仪式上她那美妙歌声和舞姿征服了在场的所有人。这时,恰巧碰到王格尔路过这里,两人在仪式场上见面。杜莱用歌声劝慰王格尔,在杜莱的感召下,王格尔终于苏醒,开始了新的生活。另外,第三首《苦难调》为胡仁·乌力格尔曲调,用来描述娘娘落难的情景。

显然,上述三首曲调均来自同一个曲调框架,是后两个在借鉴前者的基础上衍生出来的不同变体。此类例子还有许多,这说明了萨满音乐对民间音乐的深刻影响。当然,这种借鉴并不是无变动的简单移植,随着演唱语境的变换与出于表现的需要,曲调的风格和表现力也在发生着变化。如,充溢着宗教气氛的萨满神歌《祷告》相比,《渥都干杜莱》具有了鲜明的世俗特点,其音乐形象活泼生动、诙谐风趣,从题材上看这首歌属于幽默歌一类。而同样的曲调,用在胡仁·乌力格尔当中,表现“苦难”这一典型场景时,它却被赋予了完全不同的风格意蕴,从而与《渥都干杜莱》所表现出的幽默风格形成了巨大反差。另外,这一源于萨满神歌的音乐曲调,被各种体裁的音乐形式所广泛借用。如乌力格尔曲调《大军出征》(那达密德、福宝琳1989:24)、《思春调》(包玉林、白音那1980:279)等。可见,同一支曲调在不同的表现语境中,与特定的主题联结在一起,表现了完全不同的内容意义,从而生成了新的审美指向。而这种不同的审美指向,具有特定的形态学表现。例如,前面《渥都干杜莱》,音乐速度适中,演唱时轻盈跳跃,音调进行平缓,旋律主要在一个八度之内进行,最低音(d1)和最高音(g2)各自只出现一次,二者相距11度;《苦难调》旋律一开始便从最高音(d2)开始,然后层层向下跃落,到第三小节,旋律上跳至属——主音后再次向下跃落;从下句开始,在低音位置迂回重复,后渐渐向上进行至属音(a1)后,又一次向下迂回跌落。第9小节具有扩展的意义,它是前一小节乐思的延伸和拉长,加深了结构的张力。音乐速度徐缓,内在张力强,音域在12度之内,而且两极音频繁出现,对比鲜明,从而极大地加强了音乐的感染力。同一支曲调,在三种不同的音乐文本中经历了一个“神秘肃穆——诙谐幽默——哀婉痛苦”的风格变换,说明了萨满音乐作为一种口头音乐形式,其特有的可塑性特征,表现了萨满音乐以它的草根性质与民间音乐融为一体,深刻地影响着民间音乐。萨满音乐对民间音乐的影响不只是体现在一些曲调的借用方面,更重要是的体现在对整个民族音乐风格的影响上。“四少”民族萨满音乐,既有富有宣叙性的或舞蹈性的音乐曲调,也有不少委婉抒情的音乐曲调。其中,宣叙性的音乐曲调与英雄史诗等说唱艺术的音乐风格相接近,舞蹈性的音乐曲调往往与民间舞歌曲调相近,而抒情曲调则极具抒情民歌的韵味特色,说明了它们是同根同源的。

内蒙古蒙古族、达斡尔族、鄂温克族、鄂伦春族民族的萨满文化如今的生存命运各不相同。就蒙古族而言,东部科尔沁地区萨满文化正在全面复兴,而其它绝大多数地方已消亡。而与三少民族毗邻的呼伦贝尔巴尔虎和布里亚特蒙古人当中的萨满,与科尔沁萨满有着较大的区别,却与达斡尔、鄂温克、鄂伦春萨满更加相似。如,科尔沁蒙古萨满用的是柄鼓,与满族的太平鼓十分相似;巴尔虎和布里亚特蒙古萨满用的抓鼓却与达斡尔、鄂温克、鄂伦春萨满鼓基本相同。这就是说,文化之“民族性”与“地域性”之间是一个十分微妙的关系。同一个民族、不同地域,可能使同一种文化趋于分解,而同一个地域,不同民族,可能使不同的文化通过彼此影响和相互借鉴而趋同。

附言:本文为“十一五”国家重点项目《仪式音乐的地域性与跨地域性、传统与变迁的个案与比较研究》(批准号:09AD004)之子课题成果。

参考文献:

总策划:萧梅

文字:博特乐图

文字校正:刘胪婷

编辑:刘胪婷

b站账号:仪式音乐中心

课程、讲座及工作坊视频持续更新中~

目录:

(1)萧梅《多元文化中的唱法分类体系》

(2)林晨《减字谱中的音乐形态》

(3)萧梅《“谁的呼麦”——亚欧草原寻踪》

(4)宁颖《从朝鲜族“盘索里”表演看“长短”的生成逻辑》

(5) 崔晓娜《从音乐实践看“旋宫不转调”——以河北“十番乐”为例》

(6) 萧梅 《多元文化中的歌唱方法与表演专题》第一课

(7) 萧梅 《萨满(巫)仪式音乐中的“制度性展演”》

(8) 杨玉成 《传统音乐的“逆向”重建——以蒙古族科尔沁英雄史诗的活化演唱实验为例》

(9)粤东海丰陶塘(下元节)礼俗纪实