邀访学者“自东徂南”特辑【浙江篇】

自东徂南(5):从城市漫溯乡土

不知不觉间,南行温州已几近一周的时间,也直到这10月15日这一天,邀访学者的团队终于可以暂且从乱花渐欲迷人眼的戏台、声场抽身半日,抬眼欣赏一下这座城市的景观。

一、城市:一屿江心

几乎是一入温州的刹那,便会被横亘瓯江的江心屿所吸引。接近入海口的江面水波澹澹,江心的青瓦碧树、古塔禅院就那样遥遥地氤氲在波涛中央——这无疑是温州的地标式景观。

江心屿古时曾分为两个岛屿,东西两头分别最早于唐宋时期兴建有东塔、西塔,也曾留下谢灵运、孟浩然、韩愈等历代名流诗句。邀访学者们于瓯江之畔乘舟前往,只需要约十分钟的时间就抵达对岸江心寺码头。上午日头正盛,江潮漫涨,环岛的植被浸润江水中,层浪拍岸之声不绝。

(邀访学者参观温州革命烈士纪念馆)

邀访学者首先参观了江心屿的温州革命烈士纪念馆,了解到了浙南的峥嵘岁月与区域历史沿革。随后来到相邻的文天祥祠,这座纪念祠始建于明成华十八年(1482),是温州人为纪念民族英雄文天祥而建。

(江心寺圆通殿)

江心寺始建于唐咸通七年,曾名为“静信禅寺”“普寂禅院”,历史遗迹众多,文化底蕴深厚。它被谓于“高宗道场”,是因为南宋皇帝赵构为躲避金兵祸乱曾驻跸于此。现存建筑建于清乾隆年间,寺院大门两边王十朋[南宋]撰书的叠字联十分有趣:“云朝朝朝朝朝朝朝朝散,潮长长长长长长长长消”。前殿为天王殿,东西有长廊,两端置钟鼓楼,尚存宋代古钟。中殿为圆通殿,大殿宏伟清净,供奉的是观音菩萨。殿内槛联正柱联为宋王安石撰并书。后殿为三圣殿,此时正在修缮,只得遥观瞻仰。

不知不觉间,已至中午,我们一行也不得不与江心屿告别。虽然江心屿的行程是短暂的,但温州这座城市的历史积淀、它的“前世今生”,已经足以在观者心中生根、蔓延。

二、乡土:苍南非遗音乐寻踪

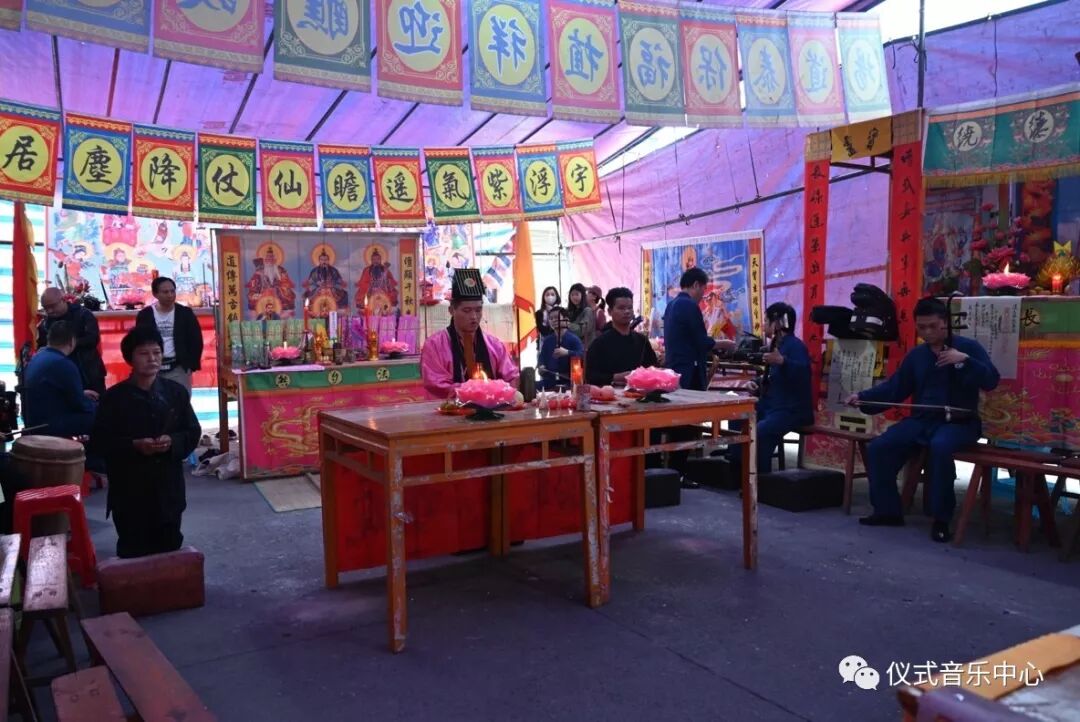

(苍南县灵溪镇道教仪式)

午饭过后,邀访学者一行人于14:30从温州出发,前往苍南县的燕头村,听苍南非遗办的方镇同志介绍,那里正在举行着一场道教还愿仪式。作为国家级非遗项目,苍南县的道教(正一)音乐的民间乐事活动衍盛,除了代表性表演展示团体“玉音乐团”外,也有相当多的民间乐人参与到民间道教仪式活动中。据乐人肖日东介绍,苍南县附近的道教音乐从业人员可以达到2000人,据他估计,这几日苍南周边的大小仪式(包括超度、还愿等)大约可以达到100场。

当我们抵达仪式现场时,正值这三天还愿仪式的第二天,下午时段正进行到“三观忏”的环节。道公一边“咿咿呀呀”地唱着经文,一边指引着主家参与跪拜、烧纸,二胡、竹笛、鼓板等演奏而出的【拜佛调】【小开门】等曲牌与则与仪程配合。而在14号那天,上海音乐学院博士后Fransisco和硕士一年级的罗晗绮同学,已经开始对这一还愿仪式进行了全程拍摄和采访。

燕头村公路旁的两座教堂引起了邀访学者的注意,随后也对这个村子的布局、信仰情况进行了初步考察。

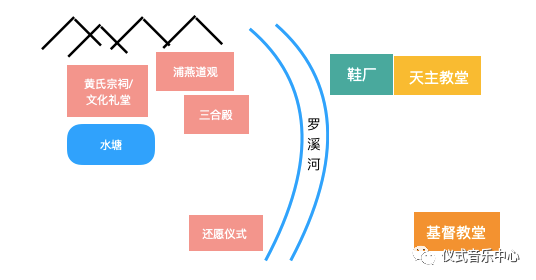

燕头村地形布局简图(制图:闫旭)

稻田尽头的宗祠(文化礼堂)、三合殿、道观

原来,这燕头村被一条罗溪河一分为二。西侧背山靠水的良田周围,村民房屋散落在这时节金澄澄的水稻间。还愿仪式的举行地在村南口,沿小路向北,穿过稻田,便是一片浅浅的水塘,水塘与北侧山麓之间,就是几座明清风格的建筑。首先经过的是村中的三合殿,据三合殿中的“2019捐戏收支”显示,这一年中村中大小民俗活动的收入来源除了村民零星筹款外,还包括村民兴办的6家鞋厂、2家紫菜厂的企业捐款。三合殿西侧便是归属于村中大姓的黄氏宗祠,这里现在也是文化部门举行文艺表演、文化宣传的“文化礼堂”,宗祠位于水塘正对面,村中小学东临。沿宗祠与三合殿中间的小路再向山行,就是竹林掩映、半入山林的浦燕道观,这说明燕头村不仅保留着民间信仰的习俗与场所,实际上也具备宗教活动、传播的基础。

(燕头村天主教堂)

(燕头村皮鞋厂)

穿过河边的大路,再经一座小桥跨越罗溪河,就是另一番风景了。两旁的作物是一些水果、蔬菜一类的经济作物,而建筑也明显新了很多。我们直奔两座教堂中的一座红色的哥特式建筑而去,却发现这座天主教堂原来是紧挨着村里的鞋厂而建。据村民介绍,这里的民众大都秉持“信仰自由”的态度,但不同信众之间又相互隔离。这座红色的天主教堂最早是上世纪30、40年代传入的,其信众与同处于罗溪河东侧、近几年兴建的基督教堂还不相同。村中信奉天主教、基督教、道教的信众大致各占三成,人数上也没有绝对优势的一方。

燕头村的景观引起了学者们进一步探究的兴趣,但无奈行程时间有限,在下午16:30左右,也不得不离开这里前往双屿村的马仙宫文化礼堂,观看在那里举行的一场非遗项目展演。

展演于晚上18:00开始,除了之前考察过的渔鼓、花鼓、鼓词等项目,学者们在这场演出中重点关注的便是开场的八仙戏与提线木偶两个节目了。

八仙戏《天宫寿》

提线木偶《钟馗醉酒》

八仙戏在当地也称“打八仙”,一般附在正戏之前表演,且这里的“八仙”并非实指,而是对寓意美好神仙的泛指,民间有时也分“大八仙”(天宫神仙)与“小八仙”(福禄寿喜)。这一天表演的八仙戏融合了天官赐福、福禄寿喜、财神散财等环节,配合以越剧唱腔与乐队伴奏。安排在第一个表演,也被赋予了传统演戏敬神、安民、赐福的寓意。随后市级非遗传承人胡允早表演了提线木偶《钟馗醉酒》。这是一部在各地提线木偶表演中都堪称经典的剧目,其中的拔剑、端酒杯、喝酒、捧酒坛等动作需要极高的技术技巧,今天表演更是加入了喷火的技术。只可惜由于演出场地、演员人数的限制,现今的木偶戏表演多辅以电声配乐,很难再见到唱腔和现场乐队的表演了。

(邀访学者一行与方镇在马仙宫文化礼堂合影)

晚20:00,邀访学者一行又马不停蹄地来到苍南县文化馆,在这里约见苍南吹打乐的民间乐人们。正式演奏前,大家先对民间乐人进行了一场面对面的访谈。通过访谈我们了解到,当地的吹打乐人多参与到瓯剧、越剧、道教音乐等其它表演形式中。以罗成都为例,他于19岁拜师学艺,先后学习了演奏京剧、瓯剧、民间曲牌、小调等。刚刚结束了道教音乐演奏的艺人肖日东也赶来了文化馆,介绍了演奏道教音乐与吹打乐的诸多差异。庄千堤与庄千金来自于一个吹打世家,据他们讲解,家中世代相传的吹打曲牌包括【房内香】【一枝花】【万年欢】等20余首,而苍南当地常演奏的曲目也包括《柳摇金》《什锦头通》(或称《集锦》)等。

(邀访学者与苍南吹打乐艺人座谈)

在简要的访谈之后,吹打艺人们来到文化馆室外舞台,在这里专门为来访的学者表演了当地代表性乐曲《什锦头通》的片段。虽然艺人们再三表示已经很久没有一起合乐了,但他们仍可以通过传统锣鼓经规律而密切配合,音乐曲调气势磅礴而不失温婉细致,细听之既不乏江南音韵、又不失低沉粗犷的风格。而这一独具风格的丝竹锣鼓,更是引起邀访学者中的丝竹乐研究者李亚浓厚的兴趣。其后,亚欧音乐研究中心主任萧梅教授,通过电话与县非遗办联系,双方达成合作意向,将展开并深入对这一乐种的共同研究。

紧张的一日行程,虽然行踪漫溯了城市到乡村的不同声音景观,但在江心屿的晨钟暮鼓之中,在燕头村的仪轨吟唱中,在非遗项目展演的传统与“新声”中,在苍南吹打乐的细致却又粗犷格调中,我们不由得感喟:城市是乡土景观的延展,而乡土也映衬了一座城市的缩影。温州这座多元文化汇聚之城,这片历经多次人口迁移的时空“十字路口”之域,她的过去与当下,都写在了那些音符之中。

撰文/摄影:闫旭

编辑:张毅