邀访学者“自东徂南”特辑【浙江篇】

自东徂南(3)|卖纻·高腔·鼓词·偶 ·戏

永嘉乱弹戏、永嘉昆剧、鼓词等音乐与民俗考察之后,11日上午,我们一早从温州市出发,怀着对下一站文化事象的臆想,忘记疲惫,继续瑞安的行程。

一、初探瑞安

瑞安市紧挨着温州市区南边,处于温州辖区的地理中心,秋高气爽,车子一会儿穿过熙熙攘攘的大街,一会儿颠簸在乡间的水泥道上。在路边风景的不断变换中,我们根据预先约定的行程,不知不觉到了仙降街道公共服务中心。仙降街道位于飞云江下游南岸,东接云周街道,南靠平阳宋桥,西邻马屿。北与碧山隔江相望。这里地处平原。街道下辖40个行政村,户籍人口4.6万,新居民7.9万,以胶鞋、箱包产业为主,大小企业1004家。仙降是一座历史久远的江南古镇,境内文化遗产如千年洋坑石塔,宋代的山皇古寨、孙氏宗祠以及圣旨门、古戏台、禁赌碑等。

瑞安文化馆副馆长黄晨辉正在这里等候我们,并介绍了当地的文化礼堂建设,当地非遗办的工作人员为我们准备了瑞安卖纻的盛宴。

瑞安卖纻属于民间文学非遗类项目。这是一种春节期间,民间卖纻爱好者以瑞安方言乡音清唱的方式,向地方民众表达庆贺祝福的一种活动形式。从现场体验来看,类似于福州吟诵调,其七字一句,四句、八句或多句一曲的诗词结构,词句内容贴近生活,或祈福、或祝贺、或劝世,充满了地方贤达的文学功底,演唱风格或者朴实、或者委婉、或者幽默诙谐。

首先是70高龄的周定考先生为我们献上《十字上十字下》和《安五行》,然后依次为55岁的徐良宽唱《安六神》、45岁的翁玉兰唱《二十四节气与千家诗》、58岁的陈桃珠唱《长生乐》、58岁的孙锦模唱《新时代》。有传统曲,如《安五行》《安六神》等;也有解放后创作的新曲,如歌唱毛泽东,歌唱新时代的《新时代》。从他们自信又自豪的神情中,我们感受到了每个演唱者的激情与用心。

(徐良宽)

(周定考)

我们一边欣赏瑞安卖纻,一边各自为战,抓紧时间展开访谈,包括演唱者的姓名、年龄、从艺时间、瑞安卖纻的曲名、曲词,瑞安卖纻与民俗生活等问题。非常感谢仙降街道文化站送给我们每人一本《瑞安卖纻》,另外赠送一本《瑞安遗风》《瑞安文艺》给亚欧音乐中心。此外,他们还介绍了当地的十番。

午饭期间,王晓霞站长向我们介绍了仙降街道依托于文化礼堂,打造一村一文化品牌的先进作法。听说浙江师大刘健是个作曲家,王站长马上两眼放光,邀请刘健为仙降村落写村歌。现场气氛一下子活跃起来。闫旭也展开了笑脸。原来她觉得我们一行调研途中,只有索取,没有回报,没有为当地文化建设提供帮助。如果刘健为他们写村歌,就为我们反哺当地社会做了一件有益的事情,为我们此行的调研增添了新的色彩,或许也有利于地方社会的文化发展。

与仙降街道文化工作者与艺人们道别后,我在车上一路瞌睡抵达下林村文化礼堂即“霞霖白旗宫”。下林村文化礼堂为全箍架钢材水泥结构的新形宫殿,具有当地典型宗庙建筑的宏伟气势,礼堂前的彩旗依旧飘荡着国庆节的喜庆气氛。

(白旗宫原名许爷宫,供奉许府真君。后因故更名为白旗宫)

所谓“瑞安高腔”,并不是发源于瑞安本土的声腔,就高腔的分类而言,属于“四平腔”,与福建屏南县的庶民戏属于同一个品类。清道光、咸丰直至光绪年间,许多瑞安人加入屏南县老祥云、新祥云、赛祥云等四平戏班,辗转演出于闽北与浙南,将四平戏带回家乡,温州人将其称为“瑞安高腔”。我们采访的对象为瑞安高腔传承人瞿金华。由于他嫂子带着孙子过来,一开始的大锣大鼓把孩子给吓哭了,中断了一会儿。他们先清唱了《蛟龙扇》片段,后来加上大锣大鼓演唱,包括起介、紧板等。

二、夜访平阳

高腔访谈完,我们于16点马不停蹄地赶往平阳木偶剧团。平阳木偶戏所用的声腔很复杂,包括京剧、乱弹、瓯剧、越剧等音乐。1978年招聘一批学员,包括打击乐4个,丝弦乐7至8个。1980年,因县政府认为,录音伴奏比现场伴奏节省成本、又好听方便,因此1981年解散乐队,仅保留前台演员。每次演出用录音伴奏,大戏新编剧目选用新编音乐录音。小戏也用录音,但遇到某演员擅长的剧目或唱段,也用MIDI伴奏,现场演唱。如今,平阳木偶剧团以制作木偶、创作现代儿童剧为主。木偶制作包括裁材、雕刻、上漆、化妆、服装、道具等多重程序。新创儿童剧讲普通话,现代戏表演也是用生活行动形态表现生活细节,直接摒弃了戏曲传统程式。

(木偶制作)

(萧梅教授在试演杖头木偶)

(国家级传承人教萧梅教授演提线木偶)

平阳县城匆忙吃了晚饭后,晚上19:00,我们赶往昆阳镇鸣山村文化礼堂。昆阳镇鸣山村位于平阳县北面,紧邻甬台温高速平阳县出口,离县城中心两公里。村内古建筑、古榕树、名人众多,村庄依山傍水,环境优美,平瑞塘河从村中间流淌而过,素有“百鸟齐鸣山,塘河第一湾”之称。现有户籍人口516户2079人,常住人口4000多人。

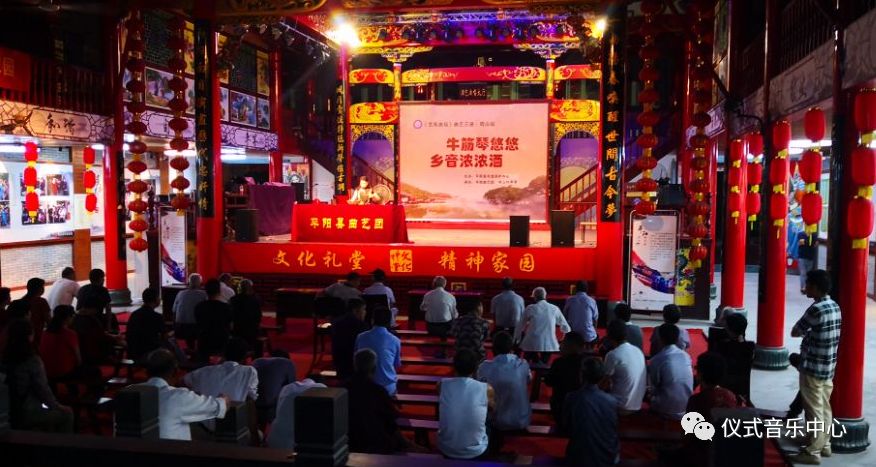

这时已是一轮明月高悬,四周灯火辉煌,文化礼堂前有一个大池塘,礼堂左边是酒吧一条街,许多年轻人在那休闲娱乐。考察了文化礼堂周边环境与文化设施、文化宣传后,我们远远听到了低沉而有浓郁韵味的温州鼓词歌唱声。顺着周边堂口通道进入礼堂中心。近似于标准化的宗庙建筑,高大空旷的空间,四周的柱子上挂着红灯笼,舞台前面写着“文化礼堂 精神家园”。台上平阳县曲艺团的艺人正自我沉浸在满怀深情的歌唱中,沉浸在抑扬顿挫、铿锵有力、栩栩如生的道白中。台下观众鸦雀无声,陶醉在她所塑造的跌宕起伏戏剧情节中。眼前一幕仿佛是一幅有声的图画,显得那么自然纯净。台上的艺人与台下的听众仿佛不觉我们一行人的到来。我们很快进入了角色,虽然听不懂艺人唱什么,但被她那越唱越宽的音色所感染。我们各自寻找采访对象,了解当地民俗风情与演出情况。

(晚上座谈)

回到宾馆已是10点多了。我们在大厅早餐处围成一起,讨论今天的收获。从早上的瑞安卖纻到平阳高腔、平阳木偶、温州渔鼓,大家热烈地进行讨论自己的感想。一是瑞安卖纻与吟诵调的关系,二是平阳高腔形态与福建四平腔的关系。三是平阳木偶弃乐队而用MIDI的伴奏模式都引发了我们的讨论。最后是温州鼓词中,女乐师的歌喉偏好较宽的声线以及“云遮月”的嗓音,而非尖细的高音,都让我们思考鼓词的表演和表现力以及审美和文化,思考当地鼓词文化魅力与感染力的文化根源。大家在疲惫的劳顿和不舍的情绪中结束了讨论。

三、与贤者谈:南戏&仪式

12日上午,我们应温州艺术研究院之约,与温州艺术研究院书记陈锋、温州曲艺家主席卢和乐、南戏专家沈沉(90多岁)、剧作家张烈丶市非遗主任杨思好、文化稽查队队长连旭辉等当地文化学者座谈。杨思好赠送给亚欧音乐中心两本书,连旭辉赠送给大家他演唱的《乐清对鸟》专辑。萧梅教授介绍了我们一行的人员情况与此行的目的。

曾宪林抛出了南戏的问题。沈沉发言,萧梅教授提出请他讲讲南戏永昆。沈沉说他双耳已几乎听不见声音,近乎聋子,但他说话嗓音非常洪亮。他表达了几个观点:一是作为局外人的南戏历史文献研究者的认知与作为局内人的熟悉戏曲音乐规律实操者的认知之间存在较大的差异。他以徐渭《南词叙录》中对南戏“不叶宫调,亦罕节奏”的论点为例,论述纯粹依靠历史文献与来自戏曲音乐实践感悟之间的种种差异。按照文献研究者的理解,凡是音乐都是有节奏、有旋律的,没有宫调是不存在的,凡是旋律,都是有节奏,没有节奏是不存在的。但他作为戏曲音乐的实操者,认为温州民间大量存在没有宫调、没有节奏的民歌与音乐。他演唱了温州一首民歌为例,说明一个曲调,每次唱都不同调、不同节奏。他说经院派学者要进入温州,必须从实际出发来研究。他接着将温州音乐分为戏曲、曲艺、时调等三大块,简要讲述了三种音乐的特点。

(著名戏曲编剧沈沉)

(著名戏曲编剧张烈)

张烈从制曲、度曲与作曲的角度出发论述了三者的区别,认为现代昆歌,按曲谱唱就是歌,关键是语言离普通话近了点。他以九搭头为例讲述了昆曲套曲方式与永嘉昆剧的不同。

卢和乐阐述了温州鼓词的唱腔音乐特点。他说,温州鼓词没有作曲,演唱用温州话,不能用普通话。音乐为板腔体,分为原板、慢板、快板、紧板、垛板等。鼓词分为平词与大词。一般而言,平词唱故事,大词唱经佛事。

(卢和乐与黄慈帖展示牛筋琴)

连旭辉对乐清民歌《对鸟》颇有研究。他说这首歌出现在乐清白龙山,但被坊间误传改编。《对鸟》属抛歌,一问一答,四问四答。接着阐述了自己对抛歌的研究经历与理解,并现场热情地演唱了原生态的《对鸟》。我被他那高亢而优美粗犷的歌声所感动。他的气息饱满、声音结实、音色嘹亮、共鸣腔用的特别好。他把民歌那种原生态的土味表现得淋漓尽致。我也听得酣畅淋漓,非常歆慕他拥有如此优质的歌喉。

杨思好是温州文物博物的地方学者。他提出了“声腔哪里来的”的问题,并结合自己的经验和经历,从民歌、曲艺、器乐、戏曲等具体案例讨论来解答这一问题。他还表达了对温州南戏发源地的独特看法。

由于时间太迟,而我们又要赶往下一站。大家把座谈会搬到了饭店,大家一边午餐,一边讨论,最后相互留下联系方式,在愉悦的告别中结束了座谈。

与温州学者们告别后,我们在欢畅而又有些疲劳的劳顿中赶往平阳水头采访永嘉老昆剧艺人林天文。车子开出了喧嚣的温州市区,在颠簸中前往平阳。我睡梦中被话语声唤醒,车已经到了平阳县最南端的水头附近。司机把车子停在路边田头歇息。我们被美丽的田园风景所吸引。田边立着“平阳县麻步镇鳌寒村永久基本农田保护区”牌子,稻田的远处遍地是高楼大厦。我已经很多年没见过稻田和稻子了。这一片金黄稻穗的稻子令我感慨万千,感慨于农村发展的迅速。

(平阳县麻步镇农田)

大家重新上车,车子很快抵达老艺人林天文家附近。在两栋高楼中间我们找到了他家的门牌。大家见到了白发苍苍但精神矍铄的老艺人。萧梅教授介绍了我们一行人的单位、姓名,以及本次行程的目的。

(林天文)

老艺人林天文那健谈而略带沙哑的声音向我们讲述了永嘉昆剧的历史。他说,他是从福建搬来的,根据族谱记载至今已有12代。永嘉昆剧种《荆钗记》《琵琶记》全本都是祖宗留下来的,与南戏昆曲不同。2004年,永嘉昆剧团创作了《拜月记》《杀狗记》。2013-2014年,他提出创作《白兔记》,采用南昆曲牌。他讲述了如何进入永嘉昆剧团,如何学习、如何创作并于2014年他离开永嘉昆剧团的简要经历,提出了对永嘉昆曲与海盐腔的关系的认识,并重点阐述了九搭头。他说,永嘉昆剧很自由,民间剧本很自由,新编民间剧本用调也比较自由。

(采访林天文)

四、巧遇接火仪式

结束访谈后,因这里刚好是首届邀访学者温和的家乡。在与温和家人短暂会面后,我们临时改变了赶往下一站听鼓词的时间。我们原以为推迟了晚餐会耽误行程,但恰好是这顿晚餐让我们得以巧遇仙降街道仙乐宫从福建古田请香回来的接火仪式。如果我们提前抵达,只能听听温州鼓词,无法见到这个仪式。

(请香接火队伍)

仙乐宫建筑与温州宗祠建筑大致一样,但宗教色彩更加浓厚。当请香接火队伍在路口等待道士做仪式时,宫内的信众一边听鼓词一边等待香火到来。当道士进入仙乐宫做安座仪式时,鼓词还在台上继续着。直到仪式结束,才开始为大家做送子、送财等仪式。

(鼓词与安座仪式同时进行)

回到宾馆时已经11点多了。座谈时间里,大家发表今天行程的感想,主要讨论了几个问题:一是今天温州学者提出的温州南戏发生为我们提供了新的思考。二是对老艺人林天文对于永嘉昆剧与南戏、海盐腔关系的讨论让我们对永嘉昆剧有了更多的认识。三是讨论了请香接火仪式中陈靖姑功能的拓展,以及仪式的一些现象。四是大家继续思考并探讨温州鼓词“云遮月”唱法的原因。五是认识到如果能平衡“文献学者”“文”的经验与当地学者“献”的关系,我们将可以获得更多的真知灼见。最后,大家为博士后Francisco准备凌晨3点起来调查13日上午仙乐宫的巡境仪式的精神所感动,并带着一天的思考结束了总结。

需要追补的是,我们在平阳采访林天文老人时,老人赠送了不久前出版的厚厚两册永昆的乐谱集成。此前,萧老师一直因为永昆目前的共性转向而流失己身特点而忧虑。虽然,随着时代的变化,变迁的发生不以学者的意志为转移,但是如何能够留下历史的参照,或许是学者可以建言以及身体力行的承担。就此,萧老师在临别温州途中,特地与温州市文化艺术研究所联系,希望能与研究所合作,就这部乐谱集,邀请林天文老人以及退休了的老演员们,开展乐谱复唱、复奏的音像录制项目。这个建议,得到了研究所领导以及当地黄慈帖等青年学者的积极响应。而林天文老人听到消息也非常激动和开心,并表达了尽早启动这个项目的愿望。我想,如果我们的采访能够促成更多的研究和非遗保护的切实项目,也是我们此行的一个重要责任吧。

摄影:曾宪林、闫旭

编辑:张毅