邀访学者“自东徂南”特辑【浙江篇】

自东徂南(2) |温州博物馆、乱弹与鼓词

第二天早上,我们一行五人(闫旭、曾宪林、万钟如、罗晗绮、刘健)来到市区四营堂巷内的温州南戏博物馆(2012年6月始对公众免费开放)。这是温州市级文物保护单位,在鹿城区四营堂巷的益康钱庄旧址布展而成。益康钱庄为葛明斋、黄淑香夫妇于二十世纪二十年代建成开设的。该建筑坐北向南,由门厅、正厅和厢房组成合院式。外立面装饰为西方的巴洛克风格。正厅明间为中堂,次间板门上浅刻贴金对联。天井四周围廊,东西各厢房三间。

(摄自2019年10月10日,温州南戏博物馆)

在讲解员的引导下,我们参观了南戏博物馆的一些古代文稿、曲谱、乐器、脸谱、服装等陈列。大家比较关注南戏所用乐器。其中两根管状物引起的我们的注意,这是唢呐?管子?筚篥?所谓的“笛”,抑或是其他?经一番查询讨论后,原来这是两个唢呐的杆子,哨片和喇叭已经丢失。

(摄自温州南戏博物馆,戏曲所用乐器陈列)

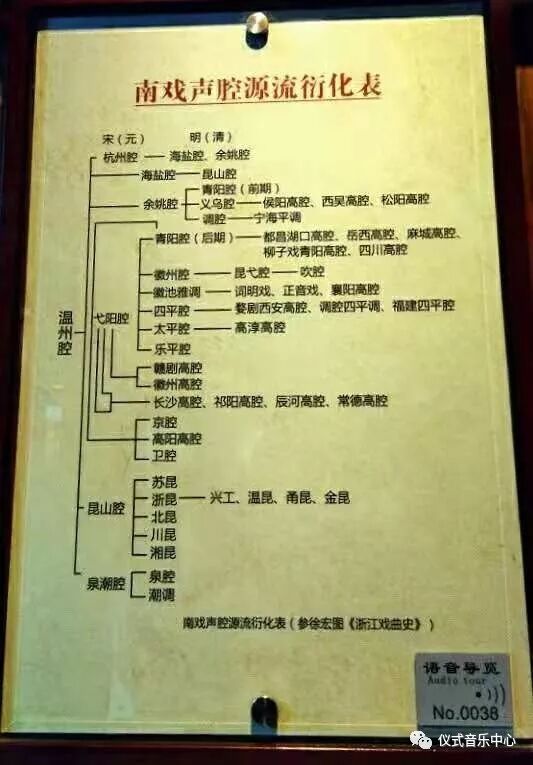

另外,南戏博物馆的声腔划分图引起了我们的注意。在这个“南戏声腔源流衍化表”中,“温州腔”被视为中国戏曲所有声腔的源头。南戏发源于温州有史料记载,但在南戏博物馆的陈列来看,尚缺乏原曲谱或刊印本等实物证据。

(摄自温州南戏博物馆,南戏声腔源流衍化表)

随后,我们参观了南戏博物馆的隔壁邻居,朱自清旧居。他们两家内院相通。

朱自清旧居建于清晚期,位于鹿城区四营堂巷,原系住宅。2000年公布为温州市文物保护单位。2004年,因旧城改造被迁至原址东侧200米处。现址为一层(局部二层)三进合院式木构建筑。第一进坐北朝南,梁架抬梁穿斗式,硬山屋顶,第二进和第一进相契合,为三间硬山顶建筑,三进为五间两层的楼房,同第二进及厢房围合天井。

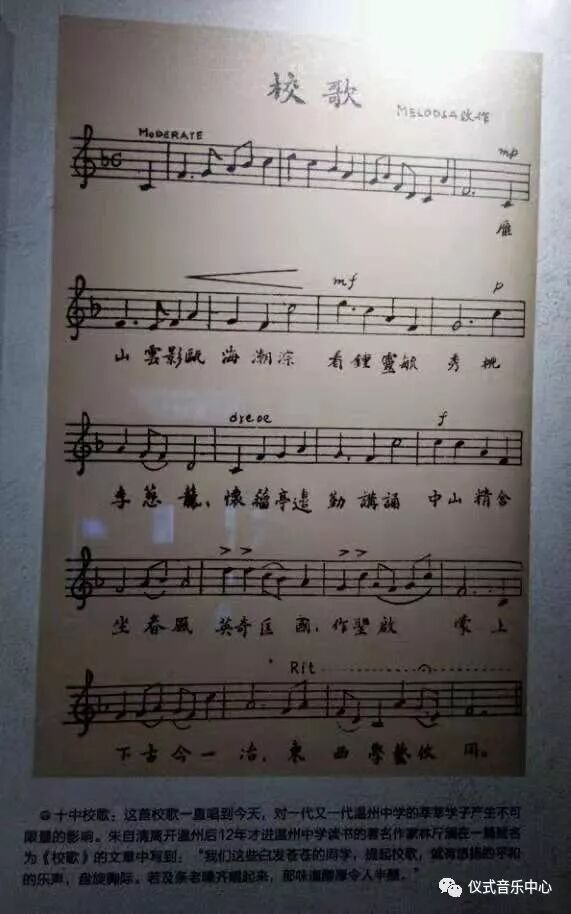

除参观了一些生平与文稿等,我们注意到,朱自清还曾为温州十中谱写过校歌歌词。歌词是骈文体,共10句,最后两句“上下古今一冶,东西学艺攸同”反映了先生开明的教育主张。其中“英奇匡国,作圣启蒙”八字,近年来被选作为温州中学的校训。哼唱了一下,我们发现,歌曲的旋律是西方的F大调级进音列为主,强调上四度跳进,是鲜明的西洋调式,应该属于学堂乐歌风格。记谱较为详尽,旋律上方有具体的力度标记等表情术语,而作曲署名颇有意思,“MELODIA改作”。他是什么人呢?

(摄自朱自清旧居,十中校歌曲谱)

中午饭后,我们来到永嘉县前路,采访麻福地先生和考察京瓯花剧团。

麻福地先生出生于永嘉乱弹发源地的碧莲镇应界坑村。他9岁时开始跟叔叔学戏;15岁时参加永嘉艺人演出队,跟随师傅走出山外演出,从此开始乱弹演艺生涯。今年他已七十六岁,仍活跃在舞台上。麻先生演过两百多本戏,自编的有一百多本,家里收藏了五十多本传统戏(一共八十四本)。

京瓯金花剧团在永嘉县前路有一场演出。我们就在剧场外面的小路边上搬来板凳,对麻老做了近一个小时的采访。闫旭和曾宪林围绕永嘉乱弹的唱腔、乐器、语言、曲牌、收入,以及斗台等提问。麻老叼着一根烟,总是面带微笑,用夹杂着方言与行话的词句一一耐心回答。在整个采访过程中,我没有提问,只在一旁安静地端详着他,若不是一身红色衣服和从容的微笑,的确难以想象眼前这位朴实、平和的老人家是一代老戏骨。毕生献身于舞台表演的艺人不擅于语言表达。但其一言一行还是透着戏里戏外的岁月积淀。

(摄于永嘉县,采访麻福地先生与京瓯花剧团)

随后,我们来到浦口文化礼堂看鼓词。

温州鼓词是流行于浙江温州及其毗邻地区的一个曲艺品种。它主要用瑞安话和温州方言表演,风格独特、地方色彩鲜明,在清代中期已见流传。鼓词的伴奏乐器有:牛筋琴、三粒板、扁鼓、抱月(小木块)、杭州筷子等。最具代表性的传统长篇曲目有《陈十四娘娘》、《十二红》等。2006年,温州鼓词经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

今天为我们表演的是一对中年的姊妹,胡蓓和胡阿笑。表演之前,我们做了简单的采访,请她们给简介了历史来源、乐器、演奏场合与曲牌等相关信息。乐师边回答我们的问题,边调牛筋琴的琴弦。我注意到,她用手机的软件校音,于是上前问:“这是十二平均律吗?”闫旭老师在旁边立马把我打住。我意识到,这可能是一个不礼貌的行为。磨蹭了十几分钟,好像琴弦依然没有调好,后来她们干脆换了一个放在后面的琴,然后开唱……

(摄于浦口文化礼堂,胡蓓和胡阿笑演唱温州鼓词)

后来我才明白,传统牛筋琴调音只根据演唱者的嗓音高低调一根弦,然后再根据主观听力来调其他的琴弦……估计是我们这“专业团队”让人家给紧张了,怕琴“不准”,所以拿出手机这先进的电子调音器来调。我再问“十二平均律”,真有误导的嫌疑。买教训了!

傍晚,我们到上塘镇水西村,与刚从台湾讲学回来的上海音乐学院亚欧音乐研究中心主任萧梅教授汇合,观看温州永嘉昆剧《花白兔记》。

(摄于上塘镇水西村)

永嘉昆剧又称温州昆剧,是流行在以浙江温州为中心的浙南地区的传统戏曲剧种,属于昆剧流派之一。明万历年间(1573一1619)昆剧传入温州后,和温州的戏曲声腔互相融合,逐渐形成这个地方剧种。《白兔记》又称《刘知远白兔记》,是元代南戏作品,写刘知远与李三娘悲欢离合的故事。今天村里请来的是温州永嘉昆剧团,演出的应该是删减版,所以该剧名前面加了“花”字。

戏还没有开始,村民已经进场坐满。这个宗祠有点历史了,木柱子还有点倾斜。由于用了扩音,声场很不平衡:打击乐过噪,而弦管和演唱被掩蔽,常听不清楚。整个演出环境有点吵杂,无论孩子抑或大人,经常自由进出和嚷嚷。也许这就是地道的农村看戏的氛围吧,看的就是人气与热闹。

永嘉昆剧团是一个专业团体。演员的声腔音色纯净且偏中高;曲调的装饰较多,有鲜明的水磨腔痕迹。后来我们得知,他们的团有15位演员在上海戏剧学院进修。所以他们的演唱风格有点跟苏昆类似。即,我们所听到的已经不是真正的永昆声腔。那种古朴的声腔还有可能找到吗?

晚上回到温州市区的酒店已经十点半,为了及时梳理信息,萧老师在房间里组织我们召开了研讨会,这是从第一届“邀访学者计划”沿袭下来的“每日研讨会”。

研讨会中,大家小结了今天考察的几个要点:第一是关于南戏发源地。曾宪林提出,究竟是“单点发生论”,抑或“多点发生论”呢?前者观点是南戏发源于温州,后者观点是同时发源于温州、潮州和泉州;第二个问题是永嘉杂剧、乱弹、瓯剧三者的关系,以及“和剧”是否仍然存在。这两问题,麻福地先生的回答跟昨天李子敏先生在视角和回答上是有区别的。第三个问题涉及温州地区戏曲的风格。根据温州当地戏曲听众多为农民看来,其唱腔风格应该比较古朴,但当晚永嘉昆剧团的演出细腻柔美,风格差异甚大。后来,我们采访永昆剧团,得知这一批年轻演员都毕业于上海戏剧学院,与“昆五班”一起成长。这应该是本土风格变异的重要因素。第四,我们关注到,在下午所听到的鼓词唱腔音色与风格——那种类似“女中音”又宽又沉的真声。据采访,这是温州当地人所喜欢的嗓音。除了因为鼓词内容和故事叙事所需要的嗓音表现张力外,这是否也是一种对人声的审美观,或地方的声音感?

摄影:刘健、曾宪林

编辑:张毅