邀访学者“自东徂南”特辑【浙江篇】

自东徂南(4)|苍南、瓯海寻乐记

2019年10月13日

2019年10月13日上午8:30自温州市金鹏宾馆出发,目的地为苍南县灵溪镇。

对于温州的地理格局,温州民间素有“八山一水一分田”的说法,这个地理格局也基本适用于苍南。山对地区间文化的交流起着阻隔的作用,而水则起着通道的作用。苍南虽山多,但濒临大海,由于紧挨福建,通过水路与福建可以连成一体,交往、移民和迁徙十分方便,这也许是苍南可以通行浙南闽语的原因。

(温州市地形图)

唐代张籍的诗歌《永嘉行》曾写道:“九州诸侯自顾土,无人领兵来护主。北人避胡皆在南,南人至今能晋语。[i]”东晋咸康四年(338年)《朱曼妻薛氏买地券》于清光绪二十五年(1899年)出土于温州平阳县(今苍南县)云岩乡鲸头村[ii]。这块买地券是目前所知平阳(今苍南)移民史最早的佐证。其后,自南宋以来,温州地区又经历了以闽籍徙温移民族群为主导的四次移民浪潮,分别是南宋时期因为“淳熙水患”而造成的补籍移民浪潮、明代初期卫所制度下的卫戍移民浪潮、明代中后期出于生存压力而出现的移民浪潮以及清代初期动乱所导致的移民浪潮,这四次移民浪潮使温州南部的平阳、苍南等地至今仍保留丰富的闽文化遗存和完整的闽文化社会形态,这四个时段成为南宋以来闽籍徙温移民的四个重要契机[iii]。清乾隆《平阳县志》也记载,清末民初,闽南人三次大规模移居平阳、洞头、玉环等地。苍南县于1981年从原平阳县析出,虽然建县时间至今才30多年,但历史上大移民过程在苍南形成了33个少数民族和9种方言:瓯语、闽语、土语(俗称蛮话)、金乡语、蒲门语、畲民语[iv]。其中,闽南话占主流,据温端政1995年的研究,在温州市属的苍南县、平阳县、泰顺县,讲闽南话的人口多达100万,是福鼎话人口的4倍[v]。由于苍南是个移民大县,不同文化区域、文化传统互相交融,形成了多元、多流的社会文化。

10点,抵达苍南县灵溪镇。苍南紧依闽东,以浙南闽语为通行语言。灵溪镇位于浙闽交界处鳌江流域,是苍南县政府所在地,是全县的政治、经济、文化、教育、科技和交通中心。灵溪镇西南距闽东地区16公里,北距温州市区83公里,西依玉苍山,东濒东海,周边与浙江的平阳、文成、泰顺三县和福建省的福鼎相毗邻,是浙江省的南大门。

[i][唐]张籍.张籍诗集[M].北京:中华书局,1959:6.

[ii]高启新.东晋《朱曼妻薛氏买地券》发现始末[J].收藏家,2016(02):49-52.

[iii]陈辰立.南宋以来闽籍徙温移民的四个契机[J].温州大学学报(社会科学版),2014,27(03):44.

[iv]洪建清.苍南宗祠研究[D].浙江海洋学院,2015 17.

[v]戴黎刚.早期福鼎话的两类撮口呼[J].中国语文,2011(06):560.

(苍南县政区图)

本次到苍南重点考察的第一站是苍南单档木偶。在萧梅教授的带领下,我们首先到达苍南县博物馆,对苍南民间艺术非遗项目做了概要式了解。苍南县非遗办主任蔡大茂先生简要介绍了苍南县非遗项目的情况。苍南有各级非遗保护项目两百多项,其中国家级13项,省级25项,市级87项,建立了一个比较完整和规范的保护网络。其中表演艺术有10多项,包括苍南布袋戏、苍南渔鼓、苍南八仙戏等。

上午11点,在苍南县非遗中心的方镇先生的带领下,我们的考察队伍到达灵溪镇民间艺术馆考察苍南单档布袋戏,采访国家级传承人吴明月先生和省级传承人黄朱璜先生。黄朱璜先生为大家表演了《走路板》及《逼婚》,吴明月先生表演了《贫贱夫妻》,共三段戏。两位先生的表演都十分精彩,尤其吴先生的唱腔令人印象十分深刻,赢得了大家热烈的掌声。

(吴明月介绍单档木偶的历史和现状)

苍南的单档布袋戏以演文戏为主,道白用闽南方言、在闽南方言区域行演,据传在清中后期随福建移民引入。苍南单档布袋戏的戏棚由上下两截组成,均可装可卸,可与戏偶、道具、乐器等装成箱担,由艺人一肩挑着行走。戏台搭装完整后,整个戏棚呈雕梁画栋状,外观像一座富丽堂皇的戏楼,故又称“彩楼”。苍南单档布袋戏融合了曲艺说唱、讲书,民间文学、方言谚语等艺术形式,是一种多种艺术形态相结合的表演艺术。吴明月先生示范了单档布袋戏的唱腔。吴明月先生的唱腔极具特色,对人物性格的把握十分到位,尤其是润腔颤音的运用独到精炼。他认为唱得好不好的诀窍是多练,熟才能生巧。据吴先生的介绍,以前单档布袋戏的唱腔非常单一,男女都用一个腔调,从他父亲辈开始研究并逐渐吸收了其他戏剧门类和曲艺的音乐和唱腔表演形式,如瓯剧、京剧的行当和唱腔、渔鼓的曲调等。

吴先生曾经在文革期间受到冲击,改革开放后仍痴心不改,醉心于单档布袋戏。虽然与以前相比传统技艺逐渐式微,但当前在政府非遗部门的协助和非遗保护的大环境下,单档布袋戏的影响越来越大了,近年来受到更多的关注。吴先生介绍了他的弟子,原毕业于浙江师范大学音乐专业的小学音乐教师林芳老师。林老师经常利用课余时间陪同吴先生下乡演出并学艺。

下午2点,到达桥墩镇下辖碗窑村考察古戏台,并观看了当日在古戏台上上演的非遗表演项目。

碗窑村旧称蕉滩或蕉滩碗窑,位于苍南玉苍山景区,玉龙湖河谷中上游,是清代浙南地区烧制民用青花瓷的主要基地。据记载,明末清初,福建连城县的巫氏等先民为避战乱,内迁至此定居,重操原籍旧业烧制陶瓷器皿,尤以青花陶瓷闻名[vi]。代代相习,在清乾隆年间达到极盛。据介绍碗窑村的过去曾有上万工人在此生产日常生活用具、文房四宝等,产品远销台湾及东南亚各国。该村2013年被 列入了中国第一批传统村落名录,后来又被命名为中国历史文化名村。村里青山绿水,溪流潺潺,融民居、古陶瓷生产线、古庙古戏台于一体,环境十分清幽。中午到达时正是日头正炽的时候,而村内凉风习习,十分宜人。碗窑古村离灵溪镇政府只有45分钟车程。

碗窑村古戏台建于上窑三官庙前,是三官庙的组成部分,故称为碗窑三官庙古戏台。据考证,三官庙古戏台建于清乾隆年间。戏台面对三官庙正厅,座向为坐西南朝东北。戏台呈方形,面阔、进深各约3.45米。因为年代久远,木构件表面斑驳,但仔细看仍依稀可见彩绘饰于其上。台面铺有木板,离地面高约1.65米。台面外侧转角安置着双头瓜棱形垂柱,台下中心用花岗岩方柱辅助支撑。戏台四角方位立有圆形木柱,下方由花岗岩方柱础来承重,并用花岗岩围夹圆木柱固定。前台柱悬挂楹联:“谱自月中来霓裳羽衣翻仙曲;响从云外落高山流水叫神听”后台柱悬挂楹联:“情节新奇出人意料;机关巧妙娱我视听”。

[vi] https://baike.baidu.com/item/碗窑村/63027?fr=aladdin.

(古戏台正在上演苍南曲艺:渔鼓)

今年4月份起,苍南县相关部门从文旅结合的角度考虑,将表演类非遗传承人组织成六个节目,包括木偶戏、渔鼓、畲族民歌、越剧等节目,带到了碗村旅游景区。节目在星期天以及其他节假日在古戏台展演。10月份的固定节目如下:

一、越剧《花园会》《九里桑园叫算命》表演者:伍秀红、潘芳洲

二、花鼓《十长苍南》《欢迎你到苍南来》表演者:曾小君、陈月仙

三、畲族民歌《畲族情歌》《凤凰与山客》表演者:雷小书、兰雪玲

四、提线木偶《变脸》《钟馗醉酒》表演者:胡允学

五、渔鼓《苍南颂》《何仙姑对药》表演者:曾小君、陈月仙、雷小书

六、单档布袋戏《张大娘宰猪羊》《林月姐诉牌》表演者:陈尔白

下午4:00到达苍南渔鼓传承基地采访了苍南渔鼓省级传承人黄准孝及黄准孝的儿子黄节欧。据黄准孝老人介绍,渔鼓的演唱一般用两种调:平三调和流水调;生调为一字一拍,旦调两字一拍。传统的渔鼓演唱在元宵灯节前正月13上灯开始唱,至正月18下灯停止。以前在道观(宫殿)演唱的程序包括:寒暄称呼-安神-唱八仙-说书-送神(起身正拿渔鼓,讲渔鼓诞生的故事,送神、鬼、人)。无论在家或道观演唱,渔鼓的鼓口朝向要向外,即渔鼓向外打。

(采访黄准孝父子后合影留念)

13日晚6:30,在灵溪镇华侨路塘河公园苍南“非遗驿站”观看非遗表演项目演出。“非遗驿站”建于2018年。苍南县非遗中心的工作人员介绍,苍南“非遗驿站”的创建,是为了搭建苍南民族民间文化保护传承的平台,为民间传统艺术的活态传承和保护发展,提供合适的土壤;通过非遗展示展演活动不断提高传承的技艺水平,使民间艺人成为民间艺术的积极传承者和传播者,并让广大群众进一步了解不同非遗项目的历史和文化内涵,增加对非遗保护的认知与参与,提高非遗保护和传承的意识,共同推进苍南的非遗保护事业。“非遗驿站”的活动时间一般在每周日晚上进行,每场有8至12个项目(节目)参与展演。13日晚参与展演的非遗节目有:花鼓《欢迎你到苍南来》、越剧《十八相送》、渔鼓《六仙豆》等。

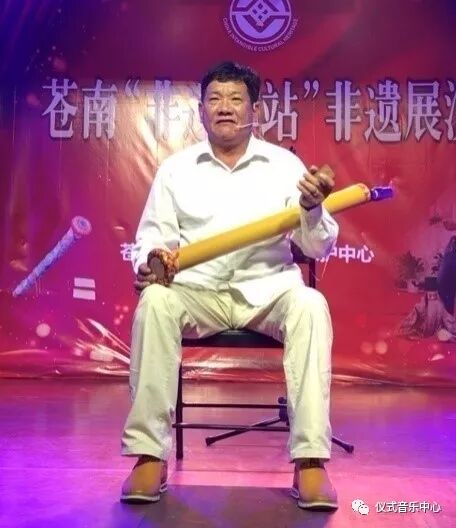

(老艺人吴守瑶表演渔鼓《六仙豆》)

针对这一天的考察,学者们各有心得。萧梅教授特别提醒,要注意区域各音乐品种之间的关联性,并关注语言和史上移民对区域音乐形成的影响。曾宪林表示,单档布袋戏国家级传承人声情并茂,用声音塑造人物,吸引听众,“讲”故事非常生动,原来的单档布袋戏没有行当,没有角色,从吴明月的父亲辈开始对布袋戏进行了发展,有深的研究,故可以成为国家级传承人。随后,李亚也补充道,单档布袋戏给人印象十分深刻,以声音赋予木偶灵魂,如果没有声音就很普通,就会变成一个杂耍和视觉性的东西;声音在单档布袋戏中非常重要了,一旦用伴奏用录音的话就可能把声音这一块的魅力抹杀了。从艺术性来讲,声音占据了单档布袋戏的核心位置。对于温州地区的曲艺表演形式,闫旭感慨渔鼓具有仪式性,这一点与娘娘词一样,神性与“诞生”的传奇紧密相关;另,关于渔鼓演唱的归韵,可以通过对韵的查找来大致确定它是哪个朝代的韵,然后就可以借以推测它产生的大致历史(因为传承人讲它只归a、o、i、ei、in这几个韵)。根据《中国曲艺志》(浙江卷),万钟如介绍道,原本记载:“苍南渔鼓系闽南“俚歌”流入浙南后演变而成,苍南渔鼓为一人持渔简、简板用闽南方言演唱;演出时,艺人端坐高处的竹椅上,用带缚鼓,斜背于右肩,夹在左腋下;右手按竹片板、用拇指和中指、无名指击节伴奏……。[vii]”依这次现场采访多次所见,与《中国曲艺志》(浙江卷)所记有不同,似乎渔鼓的持法和打法均已发生改变。现在所见均为左手按竹片板、用右手拇指和中指击节伴奏。到底是《中国曲艺志》(浙江卷)的记载有错,还是渔鼓本身已经改变,是为存疑!

[vii]《中国曲艺志》全国编辑委员会 《中国曲艺志·浙江卷》编辑委员会.中国曲艺志·浙江卷 [M].北京:中国ISBN出版中心,2009:70.

2019年10月14日

10月14日上午10点,在温州市瓯海区非遗办潘新新主任的带领下,到达温州瓯海区任桥村考察参龙习俗及吹打。

温州地区有参龙习俗。参龙是一种配合舞龙灯时进行的传统说唱艺术形式。清乾隆《温州府志》载:“元宵,各岙迎龙灯。击鼓歌唱为乐……”,指的便是参龙。与元宵节参龙不一样,在温州瓯海区还有另一种参龙习俗,是龙舟参龙,指的是在端午节村民划龙舟时进行的传统说唱。我们采访团队赴瓯海区郭溪镇任桥村采访了参龙先生任银和。

任银和详细介绍了任桥村的参龙习俗。负责参龙的参龙师人称参龙先生,以示敬重。参龙先生是龙舟竞渡中不可或缺的人物,他的主要职责是说唱祈福,并兼做龙舟运行的安全向导,在龙舟行驶过程中参龙先生要随时提醒同舟者注意避开桥梁、船只等障碍物。龙舟到村中时,村民皆摆祭炮相迎。参龙师现场作诗,描述祭上之物品,大声唱诵。唱诵词为四句,每句七字,现场观众则鼓掌呐喊,助力加油。龙舟上参龙,是即兴的,要说好话,求彩头。参龙的时间固定在每年的端午节,参龙时演唱的是本地固定的曲调。

(参龙演示)

(采访任银和先生)

上午10:30,我们在任氏文化礼堂二楼会议室采访了吹打乐师项银巧、项海潮叔侄二人。项银巧先生1950年出生,以前跟的师傅是瓯剧团的乐手,26岁开始学习。巧的是侄儿项海潮今年45岁,也是26岁开始学习吹打乐。叔侄二人为大家现场演奏了【百家春】【春光好】【快活林】【一枝花】【喜郎迎】【万年欢】【普天乐】【将军令】等常用曲牌。项银巧使用的是C调唢呐,项海潮使用的是F调唢呐。

(吹打乐师项银巧、项海潮)

中午用餐过后,即驱车前往永嘉栗一村采访温州莲花国家级传承人戴春兰老师。下午15:00左右我们一行到达戴老师住处栗一村。栗一村山环水绕,环境十分僻静。戴老师介绍,其祖籍福建长汀,父亲年轻时从福建原汀洲迁往温州定居。戴老师父亲会唱会拉,会做琴。从小跟父亲学,后来会唱,就在船上学唱莲花。1956年参加温州市民间曲艺团,师从名演员陈春华专攻温州莲花曲种,并积极从温州鼓词、温州花鼓等地方曲艺中吸取营养,曾在二十世纪五十年代为温州莲花在声腔上进行改革创新,为曲种的发展作出了贡献。1958年,她和师父陈春华合作演出的《高机卖绡》赴北京参加全国曲艺会演。2009年,戴春兰被文化部认定为第三批国家级曲艺类(温州莲花)代表性传承人。戴老师现场为我们表演了自己创作改编的《珍珠塔》,精湛的技艺令人折服。

(采访戴春兰)

关于14日的考察项目,学者们主要进行了以下讨论:1、瓯海区的吹打两支唢呐与福建客家的公嫲吹、福建莆田的公母吹是一样的,有性别隐喻在其中。2、苍南的非遗保护和展示层次比较多,有不同类型,既有文旅结合的(如碗村古戏台的演出),又有与社区相结合的惠民演出,还有文化部门组织的大型演出等,显示了文化生态的丰富性。3、关于莲花,民间艺术之所以家喻户晓,一定是非常富于创造力的。戴女士所唱的莲花融合了很多其他音乐品种的因素在里面。它不似特别强调仪式性的某些民间音乐,它的特点在于对审美的追求,高度艺术化,有很多的融合和创新,受到其他高度艺术化品种的影响。

注:

文中,“温州市地形图”引用自:http://www.bigemap.com/source/terrain-124.html;

苍南县政区图引用自:https://baike.sogou.com/historylemma?lId=102554&cId=154219851。

摄影:闫旭 万钟如

编辑:张毅