邀访学者“自东徂南”特辑【浙江篇】

自东徂南(1) |下车伊始访“贤人”

2019年9月,“亚欧中心”第2期“邀访学者计划”正式启动。本次计划将聚焦南方丝绸之路并以广义的华南(包括东南)地区展开音乐文化的考察。线路自上海-浙江-福建-广东-港澳等多地进行,在大小“传统”中理解蕴含在小地方中的大历史,促进音乐文化生态研究和跨区域音乐比较研究。考察内容包括:1. 广义的乐种形成与流布;2. 音乐与器物(包括乐器);3. 音乐形态及表演;4. 音乐与族群;5. 音乐与经济生活;6. 音乐与礼俗及民间信仰。

考察团队除了上海师范大学青年教师李亚博士、福建师范大学曾宪林副教授、山西大学杨阳副教授、华南师范大学万钟如副教授、浙江师范大学刘健副教授五位邀访学者外,同行者包括上海音乐学院刚刚毕业并将入职上海交通大学任教的闫旭博士、上海音乐学院在读研究生罗晗绮,以及在站博士后Fransisco[意大利]。

10月9日-20日,田野考察在浙江省“非遗中心“的大力支持下展开。路线依次为温州市区、永嘉县、瑞安市、平阳县、苍南县、丽水松阳县、丽水遂昌县和金华市。10月9日上午从上海出发,下午1点多抵达,少时安顿,我们便在温州开始了采访。

在温州市文化艺术研究院黄慈帖老师的引荐下,我们一行(闫旭、曾宪林、万钟如、罗晗绮、刘健)在午后3点来到温州当地的戏曲研究专家李子敏先生家里。

李先生和他的夫人已经九十高龄。除了走路有点慢以外,他们身体健康状况良好,神采焕发,热情接待我们。李先生好客、健谈,思路清晰而敏锐,先让我们在纸上留下姓名、单位和电话的信息,以便后续联系。随后他开始侃侃而谈,包括自己从事戏剧的生涯、对各大声腔的理解,以及写作、创作与教学的体会等。

2019年10月9日下午,摄于温州市区李子敏先生家中

先生原来在部队文工团里从事创作、指挥等工作。1948年到部队,1955年到温州,从事文艺工作70多年,包括从事越剧、台州乱弹、筹办歌舞团的作曲指挥等工作,主要研究永嘉昆剧、瓯剧、和剧、台州乱弹,姑民戏。在采集民间音乐的时候,李先生虚心跟瓯剧老艺人学习,通过“听唱—记录”的方式,在一年多时间里记录了一千多个唱腔曲牌,然后声腔分类为高腔、昆腔、乱弹腔(瓯剧唱乱弹腔为主)、西皮二黄、滩簧、时调。有人说,瓯剧是六种声腔。他认为这说法不对,应该是六种声腔唱调,或者叫六种“腔调”。

在交谈中,他强调剧种的沿革历史是音乐的沿革史,然后简明扼要地给我们介绍了瓯剧几个声腔的主要音乐特点。关于高腔,他指出,很多剧种都有高腔,但瓯剧的高腔是最原始的,没有伴奏,是干唱的,而当时乐队的职能就是帮腔。这是瓯剧高腔跟其他剧种高腔的区别。另外,他认为瓯剧的高腔与新昌的调腔应该是近亲缘关系。

在聊昆腔之前,李子敏先生谈了几个南戏的要点:温州南戏产生于北宋1119年,至今正好900年。明中叶以来的四大声腔,浙江的海盐腔、江西的弋阳腔、浙江的余姚腔,以及江苏的昆山腔皆由此而生。温州本地的风俗习惯和语言成就了独特的南戏语言。而南戏的创举在于其演唱方式多样性(打破了一人独唱、旦本、末本的形式),以及写行当的确立不写角色(《张协状元》)的创举。即,他认为南戏是中国戏剧的源头,而温州是南戏——中国戏剧的发源地。

关于昆腔,李子敏先生聊及其起源和特点等两方面内容。首先,他认为,温州这里的昆山腔与永嘉唱的昆山腔是同源的,很可能是海盐腔的余韵。由于温州的昆剧观众是农民,他们不喜欢一步三摇的慢节奏和深奥的昆词,所以剧本往往要浓缩,《荆钗记》的过场戏“哭鞋”往往被掐掉。由此推断,温州的《东瓯令》是南戏的遗音,或者流变!然后,他指出温州的昆腔与江苏的昆腔有十几种不同。譬如,笛调不同、用嗓不同(温州昆腔用小嗓到大本嗓)、转调(昆腔不转调,温州昆腔有“八声甘州”的转调)、不磨腔(温州常用装饰音的“点头腔”代替磨腔)等特点。

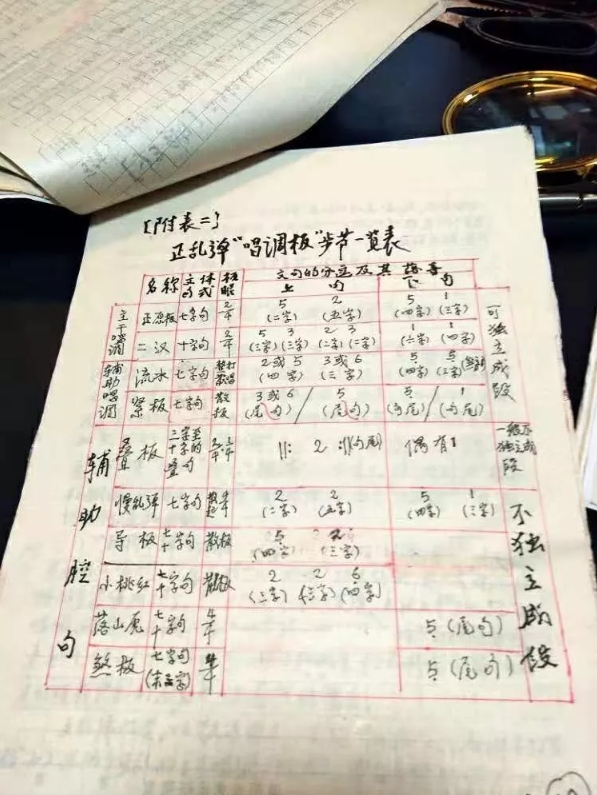

关于乱弹,李先生告诉我们其名称由来,这是因为西秦腔都用弹拨乐器。乱弹以七言对偶句盛行,跟高腔和昆腔长短句的曲牌体有所不同。关于分类,他指出在84个传统剧本中,除了一本是反乱弹(现在很多),其余都是正乱弹。这是源自笛子吹翻调,在原来的正乱弹的基础上移宫犯调,以后形成唱调。从音乐角度而言,正、反乱弹为主—属调关系;正乱弹阳刚、反乱弹阴柔。利用这个规律,在解放后,他用男腔做正乱弹,女腔做反乱弹,被视为历史性的发展。

关于滩簧与时调的使用,李先生始终强调对传统的继承。滩簧有很大的“可融溶性”(融他性和被融性)。关于作曲的手法,在继承传统与发展革新,其方法是多样的,如头变尾不变、尾变头不变、中间变两头不变、两头变中间不变、过门变唱腔不变、唱调变过门不变,当然这是辩证的。所谓的变与不变不是绝对的,是相对的。关键在于继承;时调亦然,新鲜活泼的因素可以吸收到戏曲当中去,但传统还是不能丢。

最后,李子敏先生谈自己的研究与创作。离休以他一共后写了三十多本书,正式出版的有八九本,如《瓯剧史》等。之前每年给温州大学的三年级学生讲课。关于戏曲的创作,他认为有四门功课,包括熟悉本剧种的音乐形式、积累民间音乐、了解其他剧种,以及学习西洋音乐技法。他始终强调要在继承传统的基础上创新。尽管毕生专研且颇有成就,但在传统面前,他最后以一句话作结:“从事瓯剧研究60多年,现在只是“半通”,如果老天再给我60年,可以成为‘全通’!”

一个半小时过去,李子敏先生的谈话就像一次丰富、生动且非常完整的讲座,他在表述过程中的清晰逻辑与旁征博引,特别是处处闪光的观点,让人为之诧异,他完全不像是一位已经年过九旬的老人!我们好奇他是如何研究与写作。于是,他带我们来到书房。

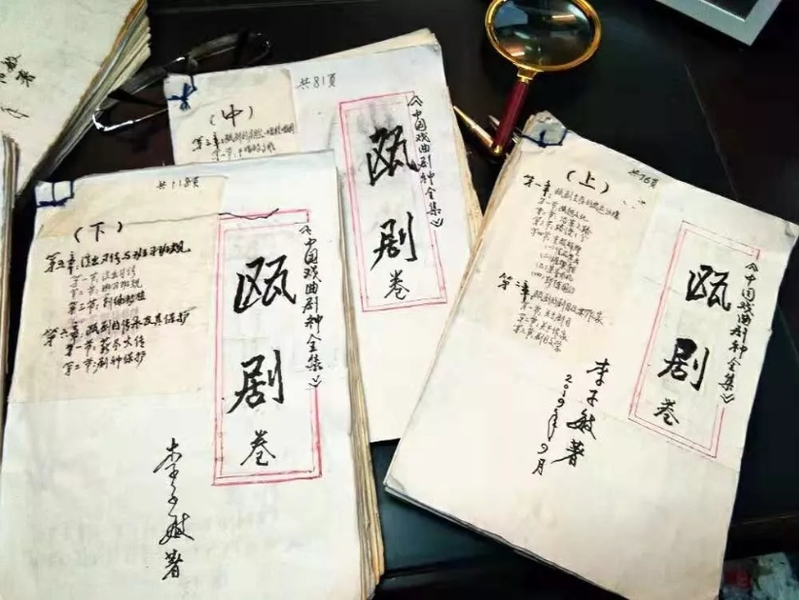

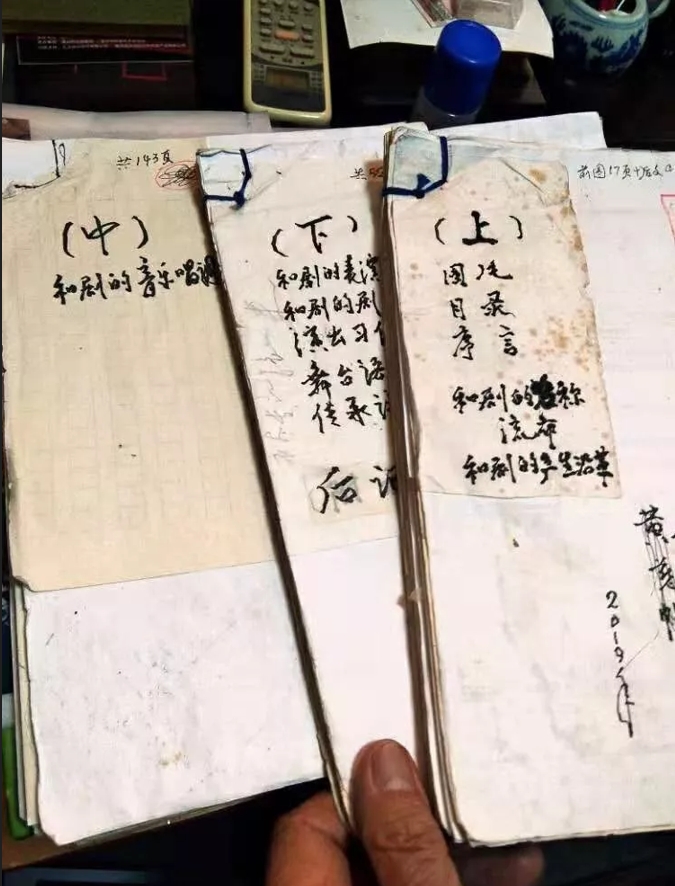

2019年10月9日下午,摄于李子敏先生书房

在这十几平米的房间里,一个到顶的靠墙书柜,上层塞满书籍,下层一横排他自己写作的成册手稿。桌子近两米,台灯、书册、手稿还有放大镜等,有条不紊地布满案头,显然,他仍在充实的工作生活当中。翻开稿子,全是手写!每本约厚1~2厘米,用线装订着左上角;字迹工整清秀,有仔细校对的红笔修改;除了文字,手稿里还有逻辑清晰的表格、谱例、图片等,均有具体标题和年月。李先生说,稿子他要反复审阅和校对,过了自己的关才出版……我们为眼前的一切肃然起敬,这就是一位孜孜不倦的学者写照。

(李子敏先生的书稿)

采访结束,我们再闲聊了几句。李子敏先生的夫人说,“他都是国家管的……离休的工资已经够了,比温州市长还高,我们平时就吃几个饺子……”所以,他一辈子钻研,写作了几十册的书和发表一百多部音乐作品,从来不拿稿费。

不知觉间,天已黑。尽管大家意犹未尽,我们不想再打扰两位老人的生活。合影后,李子敏先生送我们到电梯口,一一握手,拜别。

中国戏曲文化,尤其是瓯剧,仿佛已经渗入李子敏先生艺术人生的骨髓里。我们非常感慨李子敏先生对传统文化的敬畏与坚守。他毕生对学术研究孜孜不倦的执着追求勉励着我们每一个人。

2019年10月9日下午,摄于温州市区李子敏先生家

摄影:刘健

编辑:张毅