(2019年7月)“首届华语音乐影像志展映”评委名单

名单

评委

代晓蓉、田苗、朱靖江、刘湘晨、刘宁宁、刘桂腾、吕钰秀、李松、宋文胜、汪洋、苗艳、赵塔里木、萧梅、黄凌飞、程俏俏

(按姓氏笔画为序)

简介

评委

代晓蓉,英国诺丁汉大学信息科技硕士、上海音乐学院数字媒体设计博士,教授、研究生导师,现任上海音乐学院数字媒体艺术学院(筹)副院长。

主要从事与数字媒体相关的虚拟交互技术、数字媒体规划、多媒体设计等教研工作及艺术实践活动。建立上海音乐学院数字媒体艺术专业,数字媒体学科带头人,主持负责教学工作。多年来,在近二十部舞台剧目中担任多媒体设计、视觉总监,分别获文化部创新奖、多媒体创意设计优秀奖,连续三年获国家艺术创作基金重大项目资助。

田苗,副研究馆员,纪录片导演。毕业于北京电影学院导演系,获硕士学位。国家图书馆社会教育部副主任,中国记忆项目负责人。

朱靖江,先后就读于北京大学法律系、北京电影学院导演系、北京大学社会学系,获人类学博士学位。现任中央民族大学影视人类学研究中心主任、民族学与社会学学院副教授。中国民族学会、中国人类学民族学研究会理事;中国人类学民族学研究会影视人类学专委会副主任,秘书长。曾参与创办中央电视台电影频道《世界电影之旅》栏目,任年度《世界电影回顾》总导演,多次获中国电视文艺星光奖。

著有《中国独立纪录片档案》、《田野灵光》、《民族志纪录片创作》、《在野与守望: 影视人类学行思录》等著作,主编《视觉人类学论坛》集刊、《燕园习影录》、《哈萨尔的子民》《夏日纪事: 洱源田野调查集》等文集,翻译《影像中的正义》、《滇缅公路》等译著。民族志电影导演,摄制《二战电影地图》、《七圣庙》、《克松村》等纪录影像作品,主持“中国民族志电影史”、“影像中的人类学”等多项国家级科研与教学项目,发表视觉人类学领域 CSSCI论文三十余篇。

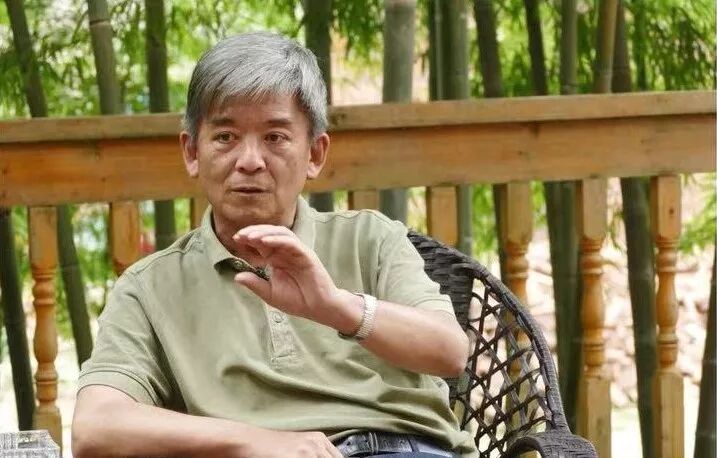

刘湘晨,纪录片导演,影视人类学家,新疆师范大学教授,国务院特殊津贴专家,中国百佳电视工作者,中国纪录片学术委员会,“十年特殊贡献奖”获得者,第八届“光影纪年~中国纪录片学院奖”,“特别贡献奖”获得者,新疆首届十佳新闻记者。

2004年,拍摄联合国教科文组织“人类口头与非物质文化遗产”申报片《中国新疆维吾尔木卡姆艺术》;2009年,纪录片《大河沿》提名世界人类学民族学第十六届联合大会;法国驻中国大使馆“克洛德·列维—施特劳斯百年诞辰”特邀展映;美国欧亚学会第14届年会特邀展映。2011年,纪录片《阿希克:最后的游吟》获第十一届四川“金熊猫”国际电视节亚洲制作奖;2010年中国影视人类学最佳视觉奖;并被浙江大学、英国伦敦大学等大学和学术机构永久收藏;2013年,纪录片《献牲》世界人类学民族学第十七届联合大会主题展映;美国欧亚学会第十四届年会特邀展映;英国皇家人类学会第十四届民族志电影节专题展映;2018年,纪录片《祖鲁》受邀美国2018年RAI国际人类学纪录片电影节展映并入选2018年国际人类学民族学联合会第十八届大会。

刘宁宁,中央电视台新影集团导演,纪录片代表作《台北故宫》(2009年)、《敦煌》(2007年)、《丝路》(2013年)、《自然的力量》(2016)等。

刘桂腾,上海音乐学院、沈阳音乐学院硕士研究生导师,吉林艺术学院特聘教授,中国传统音乐学会副会长。长期从事中国传统音乐研究,以满族音乐和萨满仪式音乐研究为专。代表作:《单鼓音乐研究》《满族萨满乐器研究》《满族音乐研究》(合作)《中国萨满音乐文化》《中国萨满乐器图释》(国家出版基金资助项目)。

自《满族乌舒哈拉萨满仪式音乐实录》(1991)始,一直运用摄影、摄像手段进行中国萨满音乐的记录、研究与学术表达。近年来,在总结长期实践经验的基础上,倾力于探索以音乐人类学研究为旨归的音乐影像志理论与方法。

他发布的音乐影像志作品有:《巴尔虎蒙古萨满胡德日楚鲁祭祀仪式音乐》《斡米南》《西拉木伦河的呼唤》《满族锡克特里哈拉萨满春祭》《跳扎布》《果若》等。

吕钰秀,台湾师范大学民族音乐研究所教授,奥地利维也纳大学音乐学博士,博士生导师。曾出版《台湾音乐史》、《兰屿音乐夜宴》、《音乐学探索》、《如何歌唱马兰阿美族复音歌谣》等专书;发表论文超过50篇;为《台湾音乐百科辞书》原住民篇以及网络版主编。主持科研近30项;策展多场原住民以及历史性音乐会展演;举办国际性民族音乐学术研讨会;制作音乐与影像专辑,多部入围金曲奖及民族志影展,其中「寻觅复音──重拾台东阿美族失落古谣」并获台湾传艺金曲奖最佳传统音乐专辑奖。主要研究方向为民族音乐学、中国古代音乐史、台湾音乐史、台湾原著民以及中国少数民族音乐、音乐图像学,指导超过70篇硕博士论文。

李松,文化部民族民间文艺发展中心前主任。长期从事民族民间文化保护工作。主持多项国家科技计划项目,在文化数字化记录、保存、管理、传播等领域从事研究工作。目前主持“中国传统乐器声学测量”等科研项目。担任国家社科基金重大委托项目《中国节日志》编辑委会常务副主任;《中国史诗百部》编辑委员会主任。“中国文化艺术资源标准化技术委员会”主任、“中国艺术档案学会”副会长、中国民间文艺家协会理事等职;并在山东大学、西南民族大学、云南大学、新疆师范大学等国内多所高校任特聘教授或硕士生、博士生导师。

宋文胜,1960年生于台湾省桃园县,自幼学习小提琴,热爱古典音乐。四十余年来从事开发各项音乐跨领域工作未曾停歇,其中包括原住民田野采集高端录音技术,订定音乐数位典藏制作及修复标准,近期从事音像与嗅味觉跨领域研究。目前主持台湾师范大学数位典藏中心技术研发,亦任教于民族音乐研究所。

1986-1987年,制作公视原住民纪录片系列,连得两年电视金钟奖最佳音效奖。1987年,新闻局派赴奥地利国家电视台ORF及德国柏林爱乐厅,考察音乐会电视节目製作。1991-1992年,开发音乐会户外转播工程,与慕尼黑爱乐Celibidach及维也纳爱乐交响乐团Seiji Ozawa合作。1993年,受香港BMG唱片公司邀请,担任音乐导演,赴新疆拍摄「新疆音乐风情」发行LD。开发古典乐非音乐厅演出之扩音技术,与男高音Domingo及国家交响乐团合作。1996 年受香港国际艺术节之邀,担任97回归特别节目「黄土谣」多媒体表演之导演。1998&2002年,录制击乐CD,荣获金曲奖最佳古典唱片奖。2000年制作发行合唱管弦乐「留心」CD,荣获金曲奖最佳古典唱片奖。2006年,担任原住民音乐纪录片「我的部落,我的歌」音效指导,荣获休士顿影展银牌奖。2006&2007 年,担任「奇美提琴理想国」录音指导。2014 年担任台师大驻校艺术家,赴维也纳「声音典藏修复中心」受训,取得典藏修复证书。2009-2019 年探索中国「琴与茶」的经典美学及工艺,展开听觉与嗅味觉跨领域跨文化之各项研究。目前正入围传艺金曲奖三项专辑奖及个人录音奖项。

汪洋,云南艺术学院影视学院教师。2012-2013年期间,曾组织青年艺术家关注云南少数民族文化生态,并以两次舞台活动《风随着意思吹》、《肢体》作为呈现,以导演身份受到北欧文化单位的邀请,前往北欧做文化,介绍云南少数民族情况。2012年参加瑞典诺贝尔博物馆电影项目“自曲”,纪录片《和你一起看纪录片》被诺贝尔博物馆收藏。

影视戏剧作品创作及获奖情况:2014年,导演云南省委宣传部定制微电影《小确幸》,兼任制片,获上海公益微电影节最佳摄影奖。2015年,指导学生作品纪录片《羊皮褂》获云南省微电影大赛最佳导演奖,全国总工会微电影大赛金奖。2016年,导演短剧《霸王别姬》获全国“风雅颂”国学经典朗诵大赛金奖。2017年,指导学生作品纪录片《守庙人》获“2017云南省第五届大学生艺术展演”活动中获得乙组二等奖。

苗艳,中央民族大学教育学原理硕士,现就职中国民族博物馆非遗部。近年来策划参与2013年俄罗斯国际艺术节、第一届布拉诺夫斯基国际民间艺术节,2014年“中波建交65周年”文化交流项目,2017年西班牙文化周交流项目;参与策展项目“初音—-国际口弦文化艺术展”等。

赵塔里木,1954年出生,博士,中国音乐学院教授,民族音乐学研究方向,博士生导师,《音乐研究》主编。中国音乐家协会副主席兼理论委员会主任;中国传统音乐学会副会长。主要致力于中国少数民族及跨界民族音乐研究,发表论文、译文50余篇,主编教材、学术论文集多部。曾任新疆艺术学院院长,中国音乐学院院长,第六届国务院学位委员会艺术学学科评议组成员;教育部高等学校音乐与舞蹈类教学指导委员会主任委员;中国少数民族音乐学会会长。2002年获“国务院特殊津贴”。2015年获国家级教学成果一等奖(中国民族音乐教学资源数字化建设工程);目前主持国家社科基金艺术学重点项目《澜沧江——湄公河流域跨界民族音乐文化实录》。

萧梅,上海音乐学院音乐学系教授,亚欧音乐研究中心主任,中国仪式音乐研究中心主任,东方乐器博物馆特聘研究员,中国传统音乐学会会长。国际传统音乐学会 (ICTM) 执委及中国国家委员会主席,东亚音乐研究小组 (MEA) 的创始成员。多年来从事搜集、整理和研究民族民间音乐的工作,研究内容包括汉族和中国少数民族的传统音乐、民间音乐和仪式音乐。

著有《音乐文化人类学》(与韩锺恩合作)、《1900-1966中国大陆实地考察:编年与个案》等著作,以及《田野的回声——音乐人类学笔记》、《唱在巫路上——广西靖西壮族“魔仪”音声的考察与研究》等不同类型的音乐民族志,在民族音乐学领域较早涉入音乐的数字化系统作业、田野录音以及影像制作,有《苗岭踏歌行》、《乐种—中国传统乐器的不同组合》、《一个魔婆的“加冕”》等多部音视频作品。近年来,策划主持了“声音中国——生态音乐学影音民族志”系列的拍摄。

黄凌飞,云南艺术学院教授,研究生导师,中国传统音乐学会、中国少数民族音乐学会理事,国际传统音乐学会(ICTM)会员,云南省非物质文化遗产保护中心专家评审委员。主持“中国南传佛教音乐的人类学研究”等多项国家社科基金及省部级课题,云南省第二十次社科优秀成果专著二等奖获得者。于2015年开始对云南滇西北、滇南地区较有代表性的特有民族音乐(傈僳族、怒族、纳西、佤族、哈尼族等)进行音乐影像志的创作与实践。

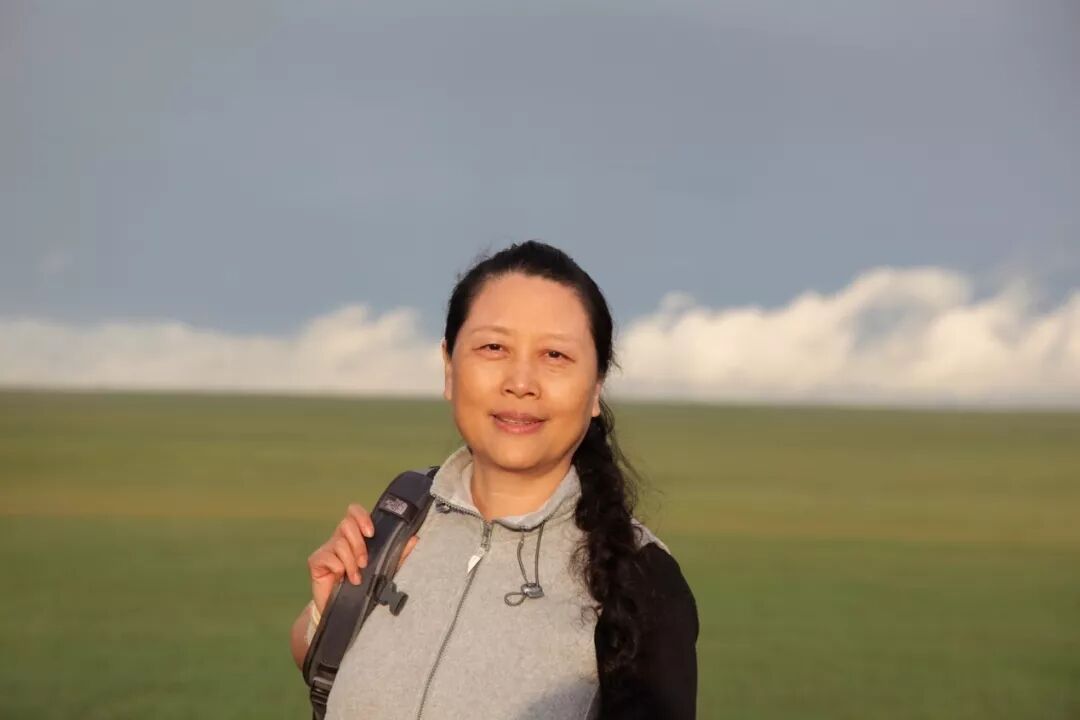

程俏俏,声音艺术家,音乐制作人,电影人,青年民族音乐学者,“行走的耳朵”创始人及创意总监,国际传统音乐学会会员。与上海音乐学院中国仪式音乐研究中心合作研究多个项目,本科毕业于上海音乐学院音乐学系,期间担任上海音乐学院上海当代音乐周总监助理与项目策划,之后在英国伦敦大学学院(UCL)获得物质人类学硕士学位,同时修习伦敦大学金史密斯学院艺术管理与文化政策硕士课程。

程俏俏长期关注传统音乐和声音景观领域,她的田野调查范围涉及到不同的民族与地区:蒙古族、哈萨克族、维吾尔族、图瓦人、藏族、侗族、苗族、海陆丰地区和闽南地区等等。在田野调查的基础上,程俏俏同时制作了多部影像民族志电影并进行音乐创作、策划组织音乐节、工作坊和展览等。

其作品《潮林道——蒙古草原的共鸣》受邀展映于2015年第43届国际传统音乐学会(ICTM)世界大会、悉尼音乐学院“中澳音乐研究与教育对话”工作坊以及上海音乐学院第八届“大音讲堂”。作品《回家——小黄村侗族春节礼俗志》展映于2017年第20届CHIME国际会议,2018年“影像记录、族群记忆与文化传承”国际影视人类学论坛以及2019年“当代生活中的音乐实践与生活研讨会”。