你身边有喜欢传统音乐的“老上海”吗?

一起来听听这段百年前的上海录音,

迎接一次听觉挑战吧!

请点击链接转至公众号聆听音频

在这段1901年的录音中,

你能听出歌词内容以及

演奏的是何种乐器吗?

周四(4月25日)9:00,让我们共同走进“百年前的劳弗中国录音特藏暨音乐档案建设”圆桌会议,聆听百年声音,揭秘音乐档案故事!

圆桌会议:

百年前的劳弗中国录音特藏暨音乐档案建设

4月25日(周四)9:00-11:30,有关“音乐档案建设中的学术、生存模式与项目推广”的圆桌会议将在上海音乐学院聆淮楼四楼小会议室(淮海路1155号)召开。

本次圆桌会议藉美国印第安纳大学音响档案馆馆长艾伦·伯德特(Alan Burdette)博士与伯特霍尔德·劳弗(Berthold Laufer,1874-1934)档案项目负责人魏小石博士来沪讨论项目合作之机召开。

引言人:

艾伦·伯德特(Alan Burdette,美国印第安纳大学音响档案馆馆长)

魏小石(伯特霍尔德·劳弗档案项目负责人)

钱仁平(上海音乐学院教授、科研处处长)

萧梅(上海音乐学院教授、亚欧音乐研究中心主任)

与谈人:

吉萨·贾妮珍(Gisa Jähnichen,上海音乐学院全职引进教授、国际音响档案协会培训和教育委员会秘书)

陈晋(上海同济大学副教授)

冯长春(上海音乐学院教授)

韩斌(上海音乐学院副研究员,全国高校音乐档案建设工作联盟秘书长)

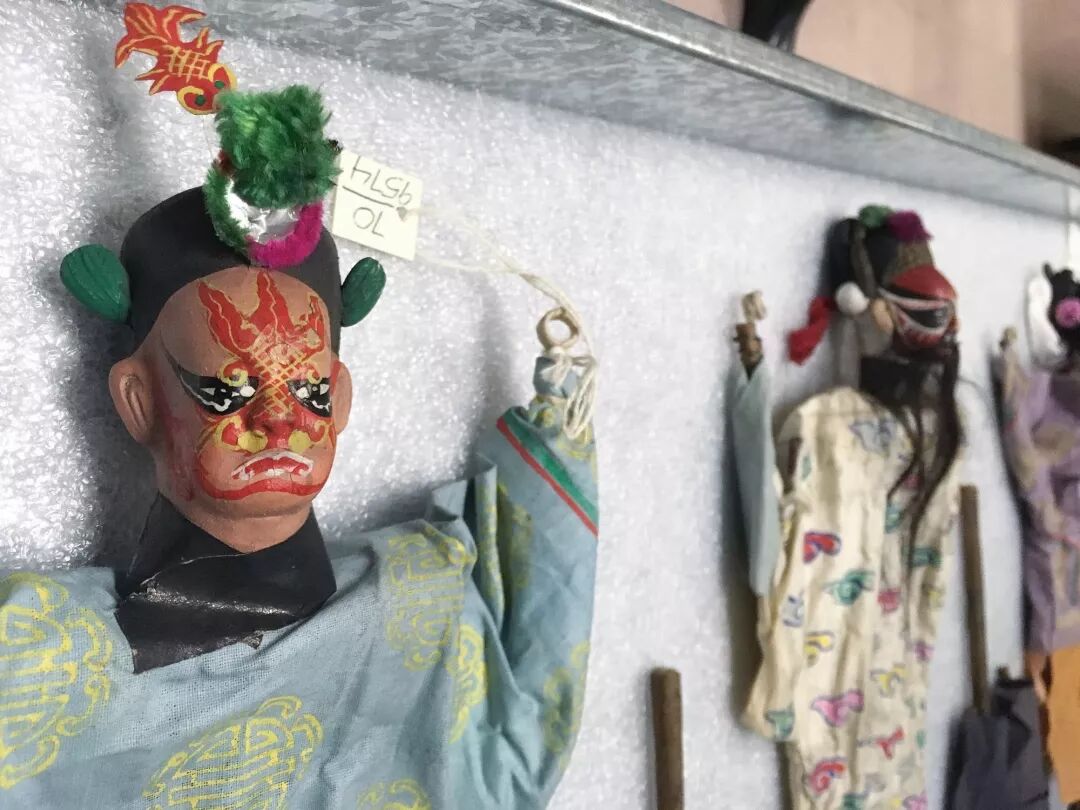

伯特霍尔德·劳弗(Berthold Laufer,1874-1934)是德裔美籍人类学家和历史地理学家,通晓汉语及多种东亚语言,被誉为同时代最杰出的汉学家。1897-1899年,劳弗参与了著名人类学家弗朗茨·博厄斯(Franz Boas)发起并主持的“杰瑟普北太平洋考察项目”(The Jesup North Pacific Expedition),前往萨哈林岛和阿穆尔江(即黑龙江)河口区域开展民族志调查,主要负责阿伊努、尼夫赫、鄂温克、那乃等原住民的语言和文化调查。整个项目在白令海峡两岸的沿海地区展开,由11人共同完成,留下了136卷蜡桶录音。1901-1904年参与“雅各布·希夫中国考察项目”(The Jacob Schiff China Expedition; 1901-1904),在中国收录了大约四百卷蜡桶唱片,已被学界普遍公认为“中国最早的录音”,略早于百代唱片工程师弗雷德·盖斯伯格(Fred Gaisberg)录制的吹打乐和孙菊仙的《举鼎观画》等。1908年,劳弗正式入职芝加哥菲尔德博物馆,并于1908年和1923年两度重返中国进行实地考察。因而,其后期的调研成果包括采集到的实物大都收藏于该博物馆。 2018年,美国印第安纳大学的传统音乐档案馆(The Archives of Traditional Music at Indiana University)在唐研究基金会的资助下,正式启动“中国最初录音”项目(https://libraries.indiana.edu/firstrecordings),旨在将人类学家伯特霍尔德·劳弗于1901-1902年间录制的四百卷蜡桶录音进行出版。这批录音资料于1961年由美国自然历史博物馆(The American Museum of Natural History)转存于印第安纳大学的传统音乐档案馆,成为“劳弗特藏”,并于2017年进行了数字化建档。与此同时,该项目还计划对配套的104张照片、7500件实物及田野笔记作出评介和详解。 相比于同时代录制于中国的零星录音资料,“劳弗特藏”堪称是一宗系统性的记录档案,其中不仅包括了丰富且互为关联的音乐种类,而且有着较完整的配套图文资料。谈及这批劳弗录音资料的价值,民族音乐学家乔建中认为:其中涉及很多“未知的民间音乐大师”。“劳弗特藏”以集成方式保存了二十世纪初期流存于中国的十余个乐种和多种方言的口头表现形式。其中,在上海的录制部分(1901年),记录了当时吴语民歌、滩簧戏、秦腔等多种传统体裁的存续状态,足以让人重归那个年代上海滩精彩的民间曲艺氛围。北京部分(1902年),大多录制于现场表演,部分唱词在后来存世的曲艺资料中实属鲜见,展现了小调民歌(如孟姜女调、五更调)被纳入京津地区曲艺表演中的早期面貌。值得一提的是,二胡的器乐形态在当时已经有了即兴表演和自娱自乐的性质。“劳弗特藏”还记录了远早于刘天华和阿炳之录音的器乐片段,精彩纷呈。 上海音乐学院·贺绿汀中国音乐高等研究院、亚欧音乐研究中心与中国仪式音乐研究中心长期以来致力于音乐档案(纸质与音响音像)的建设。作为全国高校音乐档案建设工作联盟的主席单位,我们多次举办相关活动,包括“反哺归家:中国早期录音的历史与意义”国际研讨会以及高校音乐档案保护人才的培训工作,并将在2019年11月初举办“太平洋地区音响档案的保护与策略”国际工作坊。我们也将与美国印第安纳大学音响档案馆共同合作,致力于“劳弗特藏”的归家与出版。 “劳弗特藏”的中国乐器及器物,艾伦·伯德特(Alan Burdette)摄于美国自然历史博物馆,2019年2月 “劳弗特藏”中的戏剧木偶样品,艾伦·伯德特(Alan Burdette)摄于美国自然历史博物馆,2019年2月

本次圆桌会议,将由美国印第安纳大学音响档案馆Alan Burdette馆长和魏小石博士以“劳弗录音”为主,分享该馆的“中国早期录音”项目。其中包括:

1899年西伯利亚的萨满仪式片段

1901年上海滩簧戏、秦腔、京剧片段

1902年北京鼓词、单弦、民歌

1908年西藏传统音乐

……

并讨论1901/1902年“劳弗录音”的学术考察背景,“劳弗录音”反映的历史、语言、艺术价值等问题。

圆桌会议还将围绕1)音乐档案项目的推广;2)音乐档案馆的生存模式;3)学术反思与档案实践,以及4)劳弗早期中国录音等话题展开讨论。

圆桌会议对外开放,欢迎上海各学术机构以及对中国早期录音及其他音乐档案有研究热情的学者和公众。会议特别希望得到“老上海人”的听觉指点!欢迎大家!

主办:

上海音乐学院“贺绿汀中国音乐高等研究院”

上海音乐学院“亚欧音乐研究中心”

上海音乐学院科研处

美国印第安纳大学音响档案馆

项目资助:

国家“双一流”高校建设项目经费资助

上海高水平地方高校建设扶持项目经费资助