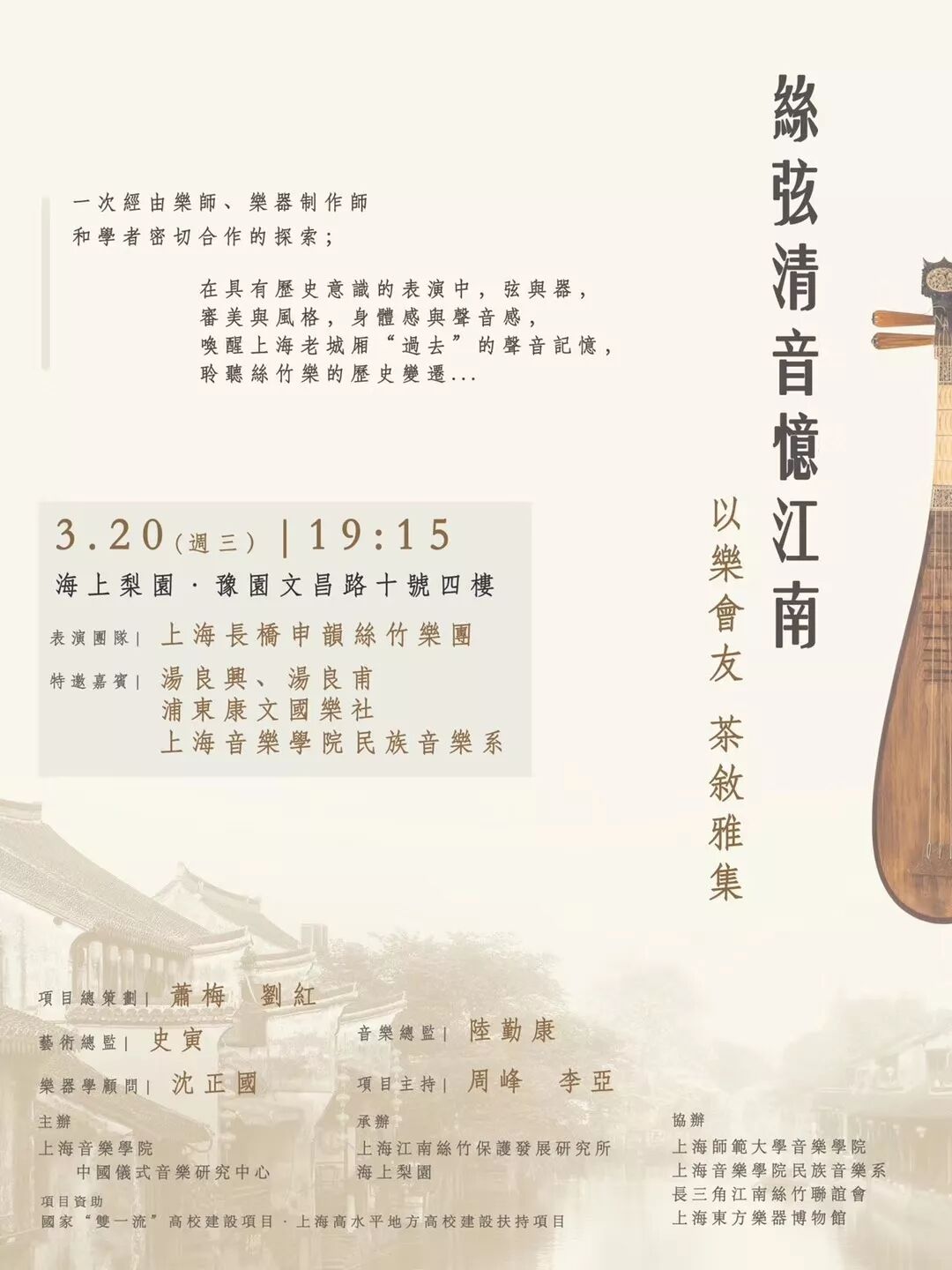

丝弦清音忆江南

想听听用老乐器演奏的江南丝竹吗?

3月20日,海上梨园。

以乐会友,茶叙雅集。

“江南丝竹”是江南区域文化的典型代表,不仅孕育了孙裕德、卫仲乐、杨荫浏等中国近现代音乐史上的国乐名家,还留存了一批经典乐曲、乐谱和印刷出版物。自明清以来代代相传的丝竹音乐,伴随着上海的发展而兴盛,城厢茶楼、乡间礼俗中的丝弦清音承担着重要的上海传统社会文化功能。但是到了20 世纪中叶,在深刻的社会变革和转型中,中国民族乐器的形制、材料乃至演奏技法、音乐风格产生巨大转变。针对传统乐曲濒临失传以及音乐生存方式转变的现实,是否可以一种对“具有历史意识的表演” 探索为切入点,唤醒和重现上海老城厢“过去”的声音记忆呢?

我们的探索从工尺曲谱的梳理到音响实现,涉及乐器学、乐谱学、乐律学和音乐表演美学等诸多方面。因此该项学术性的展演,结合了民族音乐学者、演奏家、乐器制作专家的密切合作。在探索的过程中,我们深知这并非是对传统音乐在物理音响层面的复制,所谓具有历史意识的表演,是通过对“本真性”的求索,去深入探讨和发现江南丝竹在审美观念、表演风格以及演奏者的身体感知等方面于20世纪发生的历史变迁。音乐的历史、音乐的观念、音乐的经验,在历时的“演-观”过程中渗透并积淀为我们今天理解传统的感知基础,回望这一过程,牵起当代与传统的乐脉,亦为中国传统音乐非物质文化遗产保护与传承的另一种实践。

具有历史意识的音乐表演

Historically Informed Performance

本场音乐会从工尺谱本解读、旧式乐器的收集和修复、老唱片的审听以及江南丝竹“合乐”原则几个方面,展开对此传统的求索,试图重温另一种表演诠释和音乐思维,由此重思传统与现代性审美机制下的音乐实践差异,并体验中国传统音乐创作、理解及欣赏的历史性积淀。

“唤醒”早期乐器

具有历史意识表演研究的一个重要维度,是对于早期乐器的高度重视,以便能够在传统音乐演奏中企及相对于今天的“过去的声音”。也就是说,在演奏中使用当代表演者已经弃用的旧式乐器,辅以那个时代的演奏机制,才能企及具有历史性质的古乐音响。本项目由民间收集修复了一批老乐器,并运用于曲目展演中。

恢复传统乐曲

20世纪后半叶,民族民间器乐乐种舞台实践的一个重大变化是曲目结构、旋律篇幅的缩减。但本场音乐会将恢复经典乐曲在传统意义上的完整版本,尝试呈现传统乐曲的整体结构特点。

承继“合乐”传统

民间丝竹雅集俗称“搿家生”(ghakga sang)。评判乐社演奏水准之高低,均以相互间的默契、是否“搿得拢”作为最终标准。从“搿家生”到人际间的和谐,只能通过乐手们长期的磨合达至。本次音乐会的表演主体是一个历史悠久的民间乐社,他们的演绎立足于互为进退的“合乐”传统,这个传统才是民间丝竹存在方式的真谛。让我们在乐声中细细体会中国传统文化中的人际交往之道。

节目单

1、经典乐曲展演

表演团体:上海长桥申韵丝竹乐团

(1)《中花六板》

(2)《霓裳曲》

(3)《桥》(《四合如意》)

(4)《阳八曲》

(5)《行街》

2、交流雅集

(1)汤良兴、汤良甫:《花三六》

(2)康文国乐社:《玉芙蓉》、《慢六板》

(3)上海音乐学院民乐系师生:《行街》