还记得2016年10月在上海音乐学院召开的

国际传统音乐学会(ICTM)

“丝绸之路上的抱弹类鲁特”

专题研讨会吗?

在为期三天的活动中,来自世界各地的40余位学者及演奏家齐聚上海音乐学院,带来了20场专题发言、1场圆桌研讨、3场音乐会以及2场工作坊。来自全国各地近200位学者、专家、在校师生以及社会人士共同聆听了此次会议。而本公号连续发布的9篇活动详细综述(详见文末链接)更是得到了学界的热烈关注。当时就有不少朋友在公号留言询问本次研讨会的成果何时出版。

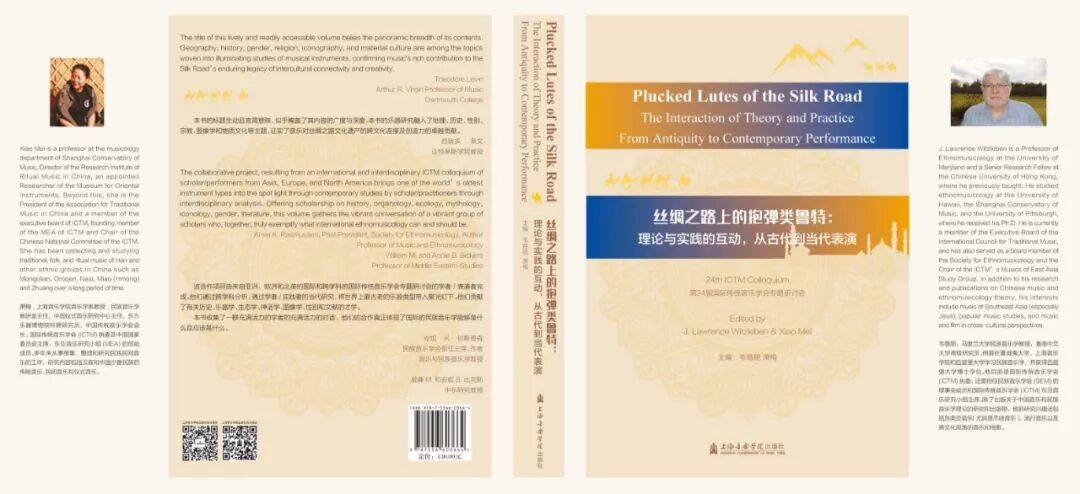

终于,在近三年后,在经过了收稿、审稿、翻译、校对等一系列程序后,我们的中英文双语会议论文集于今年5月正式面世。文集中收入了13篇会议论文以及1篇圆桌会议纪实。

今天,本公号特推出这篇“圆桌会议与讨论”,以飨读者。感谢大家对于“丝绸之路上的抱弹类鲁特”会议的持续关注!新书的购买方式详见:新书推介 | 《丝绸之路上的抱弹类鲁特:理论与实践的互动,从古代到当代表演》。谢谢大家!

圆桌会议与讨论

邓晓彬 译 温和 校

韦慈朋

Larry Witzleben

感谢大家的到来,本次的圆桌会议旨在分享过去三天研讨会中我们的收获,以及大家的想法。我先简单谈谈吧。我们刚刚听到的音乐实际上是由一位中国作曲家为改造后的阮而编曲的,跟以前的版本完全不一样,是专门为了呈现丝绸之路风情而重新编排的。这让我想起了作曲家宁勇用同样乐器所写的《丝路驼铃》,后者曾在电影《卧虎藏龙》的新疆场景中被使用。我之所以提到这一点是想说明:“丝绸之路”不仅存在于历史,也存在于我们的想象中。而在我们过去的所有讨论中,真实与传说、信仰总是交织在一起的。

现在我想对过去三天中学者们的论文、讨论和回答作一个简单的回顾和评论,尽管我只会提到其中的部分,但请大家放心,你们每个人的努力和付出对我所要分享的内容起到了非常重要的作用。

本次研讨会以一组专注于乐器制作的论文开始。这个主题在以往大多数有关丝绸之路音乐交流的研究来说并不算是核心的内容,但现在我们都清楚了解到了当地的生态学对当地音乐的塑造所具有的深刻作用。尽管我们都很熟悉中国音乐中“八音”的乐器分类传统,但认识到声音与木、丝、竹、革等材料的关系只是一个开始,特别是对于弹拨乐器来说,由于它的声音源自各种制作材料之间的振动和共鸣,所以不同于竹笛或铜锣等单一材质的乐器,也就是说,它的声音取决于制作它所使用的木材、皮料以及琴弦等各种材料的综合——我们可以把它想象为木材的琴身与丝线或金属材料制成的琴弦的合奏,就如同乐队中管乐器与弦乐器的合鸣。毫无疑问,这意味着一件弦乐器的声音与当地可获得的材料有关,但我们也有一些例子显示,有些弦乐器所使用的材料来自遥远的地区,以至于音乐有时会因某种材料的稀缺而发生变化。

艾伦·梅里亚姆(Alan Merriam)针对民族音乐学的三分模式影响了许多代的研究人员,我们知道这对音乐行为的理解是必不可少的——这种行为通常包括表演音乐的行为、听众的反应以及音乐家的社会生活。现在我们更清楚知道了,乐器制作者的行为以及他们与他们所创造乐器的演奏者之间的互动也是重要组成部分。

许多演讲提醒我们表演实践和理论是多么的不可分割,其中瑞西(A. J. Racy)的论文具体说明了这一点。弦柱的放置显然与音阶、模式、气质和语调密切相关,但他也给了我们一个非常好的例子说明音乐家如何通过调整他的乐器以更好地反映文化及其个人特有的气质审美。这些在乐器上进行的看似微小的变化既是音乐风格的反应,反过来却也影响了音乐风格,而他的有关布祖克(buzuq)这件乐器的弦柱微调的讨论,则是对大丝绸之路地区无数音乐家和乐器制作者所为的总结。

历史和跨文化研究中一个既迷人又令人沮丧的常见主题是乐器和名字之间不断演变的关系。比如在中国,现在的琵琶是一种乐器,而它的名字在这种乐器出现之前的许多个世纪就已经有了;而现在的阮,它的名字却在乐器出现之后的许多个世纪才被确定。这件乐器的衰落在中国音乐史上仍是一个未解之谜,从逻辑上讲,十八世纪和十九世纪之间出现了大量的独奏曲目似乎属于阮而不是琵琶,但有趣的是,越南长颈圆琵琶(dan nguyet)作为古典音乐的主奏乐器存活下来了,中国的阮却没有。另一方面,有些乐器的名字在不同的时间和地点有着不同的含义。正如埃敏·索依达(Emin Soydaş)告诉我们,科普兹(kopuz)这件乐器的名字因形状、弦的数量、社会背景和社会地位的区别而有所不同——古代的科普兹似乎在土耳其消失了,但其后裔远渡到也门甚至印度尼西亚成为了今天的六弦鲁特(gambus)。此外,即便在当下,一件乐器的名称在一个国家的不同地区或音乐流派中仍可能意味着不同的事物,如陕北说书所使用的琵琶在许多方面与吴蛮演奏用的琵琶有所不同,但却与一千多年前敦煌壁画中描绘的乐器有着明显的联系。亚历山大·杜马耶夫(Alexander Djumaev)提到乐器的传输往往是一个“双向”的过程。中国的琵琶起源于中亚,同时也找到回归起源地的方法。他还提醒我们,宗教的传播如何影响音乐的发展,如起源于东方的佛教浪潮所导致的(东方)音乐思想和乐器的广泛传播。

尽管我们在设计这次会议的主题时曾希望跨越民族主义,约翰·摩根·奥康奈尔(John Morgan O’Connell)的论文仍然向我们展示了乐器与意识形态、历史和政治的不可分割。萨兹(saz)是否代表了土耳其民族的特征,抑或神秘游吟诗人,诺曼式传统,宗教、种族或政治亚文化声音的精髓?随着时间的推移,乐器会被重新定义并在社会上再次定位。我们当然可以想到中国的很多例子,但让我们把目光暂时放到这次会议的范围以外。在开幕式的音乐会上,我们看到并聆听到了一种来自美国的班卓琴,这种乐器与美国南部乡村白人亚文化相关,而且这种乐器今天仍然存在的原因是西非的非自愿移民把它的祖先带了过来!我想指出的是,虽然我们肯定拥有属于自己的特定乐器,但文化的所有权却是难以明确的。如今,不同形式的鲁特乐器是我们音乐文化中的核心部分,如果没有这些美妙乐器所发出的声音,我们今天的生活将不会变得更加愉悦,甚至会因此发生深刻的变化。

斯文尼伯·帕顿

Svanibor Pettan

跟其他与会者一样,我觉得过去几天学习到的内容非常丰富,我也很高兴能够为ICTM研讨会的成功举办做了自己的应有贡献。

我想先从一个人提起,他跟我一样来自欧洲东南部,大约七个世纪前曾居住在中国,并成为丝绸之路跨文化交流中一个广为人知的人物。这人当然就是威尼斯的商人马可波罗(1254-1324),据说他的祖籍是今日克罗地亚的科尔丘拉岛。我希望继续延伸关于鲁特乐器沿着历史丝绸之路传播到欧洲东南部西端的讨论。

南斯拉夫是很多鲁特乐器的故乡,其中的大多数通常被称为tambure(单数是tambura)。人们普遍认为这些乐器最早源自亚洲,十四和十五世纪时随着奥斯曼征服而传入。在属于奥斯曼帝国的几个世纪里,这些地区中一些鲁特的名字很明显带有东方的印记,如波斯尼亚和黑塞哥维那的萨兹(saz)和萨吉加(šargija),科索沃的切夫特里(çifteli)和沙尔基(sharki)以及马其顿的卡瑞杜曾(karaduzen)和乌特(ut)。大多数鲁特作为歌唱或舞蹈的伴奏,有些用于独奏表演,另一些则用在小型(tamburaški sastav)或大型的合奏(tamburaški orkestar),通常局限于制度化和艺术性更强的城市环境中使用,如广播电视台。我们在克罗地亚、北塞尔维亚(伏伊伏丁那)、波斯尼亚和黑塞哥维那都能找到相应的例子。

鲁特乐器的命名通常来自其使用方式(如samica代表单独演奏)、弦的数量(如dvožica代表双弦)或功能(如dangubica被看作是适合浪费时间的一种方式)。标准的小型乐团由四种不同大小和功能的鲁特乐器组成:最小的双耳琴(也称为prim)与低八度的布拉奇(brač)弹奏旋律,保加瑞加(bugarija或kontrašica)提供和弦伴奏,贝尔达(berda)则演奏低音线。可能受弦乐四重奏的启发,这种编排形式在原南斯拉夫西北部地区、特别是在斯洛文尼亚南部、克罗地亚、塞尔维亚北部以及波斯尼亚和黑塞哥维那部分地区非常受欢迎。在农村或较小的城市地区通常用以伴奏歌唱和舞蹈,在大型的乐队中则被指挥编排以演奏乐谱中的某一声部。传统上这类演奏者都是男性,如今则不再限制女性参加。

在波斯尼亚和黑塞哥维那,萨兹是一种受尊重的城市乐器,特别是在伊斯兰教人群中被认为适合为独唱伴奏和独奏的乐器。与之相反,属于乡村的萨吉加虽然也会独奏或为独唱伴奏,但更多时候却是与小提琴一同用于舞蹈的伴奏。萨吉加的切面粗糙、共鸣比较温和,而具有梨形共鸣箱的萨兹的声音则较之更为丰富,共鸣也较为持久。从某种意义上说,萨吉加是乡村音乐的一种反映,传统上它的演奏者跟萨兹一样都是男性,但不同于萨兹的音乐内容,它更贴切于波斯尼亚农村音乐的节奏、风格和音程特点。

在她的新书《波斯尼亚和黑塞哥维那民间乐器》中,波斯尼亚民族音乐学家雅斯米那·塔兰(Jasmina Talam)也记录了其他的鲁特乐器,比如三根琴弦的弹布拉(tambura)、现在很少见的卡瑞杜曾和保加瑞加,以及一种名为波罗萨兹(polusaz)的新近乐器。

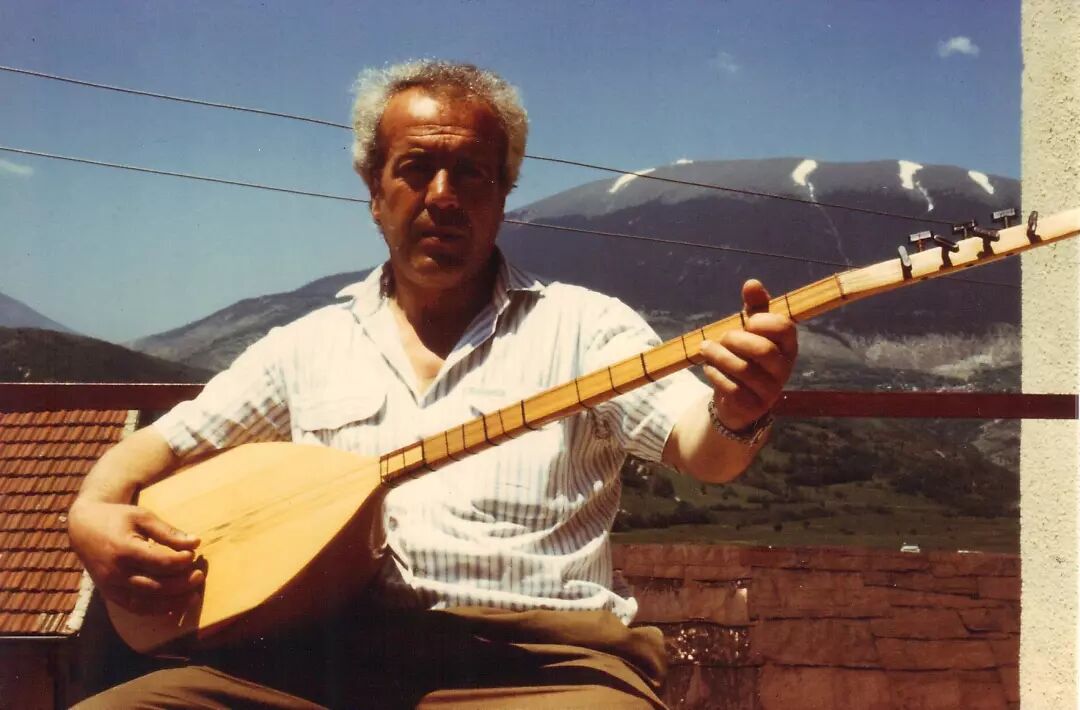

图1:来自克罗地亚中部巴尼亚/巴诺维那(Banija / Banovina)地区的维里科辛森加(VelikiŠušnjar)村(塞族人)的弹布拉乐手。 维里科辛森加,1989(摄影:斯文尼伯·帕顿)

图2:来自克罗地亚中部巴尼亚/巴诺维那地区堪逖奇潘加瓦(ČuntičkiPrnjavor)村(克族人)的弹布拉乐手。 堪逖奇潘加瓦,1989(摄影:斯文尼伯·帕顿)

现在让我来谈谈国家议题。Larry刚刚提到、而且他的发言中也引用了约翰(John)的观点。二十世纪九十年代克罗地亚的独立战争进一步强化了tambura的地位。Tambura也称为tamburica(tamburitza),是国家的象征也是克罗地亚的民族乐器。具有丰富实地考察经验的民族音乐学家,无论是外国的如马克·弗瑞(Mark Forry)还是国内的如吕扎·邦尼费西(RužaBonifačić),他们都清楚地认识到这种乐器被多个种族所用,包括克罗地亚人,塞尔维亚人和吉普赛人。在二十世纪八十年代后半期,战争爆发前我开始在克罗地亚中部地区巴尼亚(Banija)或巴诺维那(Banovina)进行实地调查。这个地区的克罗地亚人和塞族人各自居住在自己的村庄里。我的研究涵盖了两个社区,成果包括几个电台节目和两张出版的唱片。由于克罗地亚战争,克罗地亚和塞尔维亚人互相敌对,第三张唱片未完成出版。图1和图2展示了来自两个相邻村庄的弹布拉演奏家,其中一个描绘了克罗地亚族群和其他塞尔维亚人。作为邻居和共同区域文化的代表,他们非常相似。那么,究竟如何分辨呢? 随着弹布拉逐渐变得克罗地亚化,手风琴(harmonika)日益成为塞尔维亚音乐的标志,这一变化很容易给人以误导,而事实上额外拥有手风琴的弹布拉演奏家是克罗地亚人,仅有弹布拉的是塞族人。

还有其它证据可被用来质疑弹布拉在克罗地亚的民族化。该乐器在北克罗地亚(斯拉沃尼亚)尤为流行,但在克罗地亚南部(达尔马提亚),由于受到了意大利或广泛地中海城市音乐文化的历史影响,人们更喜欢曼陀林(mandolina)并形成了曼陀林合奏。克罗地亚民族音乐学家尼古拉·布雷(Nikola Buble)在他的一篇文章中提出了以下的关键问题:为什么国家政策认为弹布拉比曼陀林更具有克罗地亚特点?显然,(a)不仅仅是克罗地亚人弹奏弹布拉,(b)并非所有的克罗地亚人都认为弹布拉是他们自己的乐器。对这个问题更广泛的历史考察表明,弹布拉乐团和管弦乐队在某种程度上被认为是十九世纪泛斯拉夫语音乐的象征,当时各个斯拉夫社区是奥匈帝国的一部分。在二十世纪,南斯拉夫公立学校有很多弹布拉管弦乐队,如今,它们在克罗地亚学校中也非常常见。

现在让我们来到科索沃南部山区看一个名为普里兹伦戈尔(Prizrenska Gora)的地区。这里是戈兰奇,一个独特的斯拉夫穆斯林社区的家乡。以往的文献与我在整个二十世纪八十年代对这个社区的实地调查都说明此地有男性独唱加上格兰斯卡弹布拉(goranskatambura,格拉人/Goranci特有的鲁特乐器)伴奏的风俗。由于当地没有制琴师可依据旧乐器进行重新制作,照片上的音乐家奥利弗·雷哲毕(Arif Redzepi)因此改用在土耳其购买的萨兹代替。由于萨兹的弦柱(可移动)与本地音乐的音程结构不尽相符,他去除并调整了一些。尽管这种拥有大型共鸣箱的梨形乐器并非当地旧物,仍被音乐家和当地人继续以从前乐器的名字格兰斯卡弹布拉而称呼。有趣的是,塞尔维亚民族音乐学家桑吉·雷戈维奇(Sanja Ranković)进行的最新研究(1992年)证实了当地使用弹布拉这个名词来称呼戈兰西特有的鲁特乐器,而YouTube频道上可以看到的1978年雷哲毕表演基本音符的乐器则被命名为萨兹。

科索沃地区最普遍的鲁特乐器是两弦切夫特里,几乎大部分阿尔巴尼亚人都会使用。根植于乡村传统,它逐渐成为了一种民族符号,适合独奏和合奏或为歌唱和器乐伴奏。有时候也会伴随更大、更响亮的多弦乐器沙尔基出现。在科索沃的土耳其少数民族使用的鲁特乐器主要是萨兹,但也有塔尔(tar)和乌德(ud)。只有吉普赛音乐家才使用达布卜(dumbumbu,土耳其语cümbüş),一种无弦柱的班卓琴。我在约翰·奥康纳尔的演讲之后的评论里也曾简要提到了这个乐器。根据场合的不同,这个乐器可与合成器、萨克斯管、鼓等合奏。而达布(džumbuš)的作用则是提供静态的和谐节奏伴奏。

图3:奥利弗·雷哲毕演奏格兰斯卡弹布拉(形制调整后的萨兹),1986年科索沃南部普里兹伦戈尔地区库库尔简村庄(照片由斯文尼伯·帕顿拍摄)

在我已出版的研究成果中,曾研究过二十世纪八十年代科索沃地区老年人使用的阿拉图卡(alaturka)和阿拉弗兰加(alafranga)这两个奥斯曼概念。前者提到了东方传统文化模式的衰落,后者则是与现代模式相关日益流行的西方模式。一些城市音乐的合奏风格证实了这种变化,切尔吉加(čalgija)就是一个很好的例子。它提到过去的奥斯曼帝国逐渐被西方模式所取代,甚至导致切尔吉加这个名字的消失。另外一个驱使我研究二十世纪八十年代后期科索沃变化的合奏的是普里兹伦市的一个多民族婚礼乐队,这个乐队由土耳其人用电子萨兹和塔拉布卡(tarabuka)鼓演奏旋律、节奏和低音变体,与此同时一个阿尔巴尼亚人演奏吉他,一个吉普赛人则演奏单簧管。

鲁特乐器的现代化和西化过程多种多样,我想用三个例子结束我的本次发言。第一,在科索沃,我注意到用西方吉他一般的微调弦来替换传统乐器沙尔基的顶部;第二,把电子吉他上的拾音器用于萨兹产生了新的音色,这种音色通常被称为电子萨兹,甚至还分出与摇滚乐队中吉他相关的角色。第三,包括YouTube在内的多个渠道证明了使用两个琴颈的新创传统鲁特,可能是由著名摇滚音乐家吉米·佩吉(Jimmy Page)和约翰·麦克劳克林(John McLaughlin)使用这种电吉他所启发的。当然还有更多的实验产品和个性乐器,但我觉得基本上讲得差不多了。

谢谢韦慈朋组织的这个圆桌会议,也感谢大家的关注!

陈瑞明

Tan Sooi Beng

谢谢韦慈朋。实际上鲁特并非我的研究领域,但丝绸之路上包括乐器在内的共同文化一直让我着迷,而像乌德和热巴卜(rebab)一类的鲁特乐器也传播到了我所居住的东南亚,所以我仍抱着学习的态度来参加这次研讨会,感谢萧梅和其他朋友的邀请。

过去的三天里,我听到了许多关于中亚和中国各地有关鲁特乐器的结构、弦柱、音品、调音、旋律模式、历史发展、功能和材料等丰富多彩的演讲,最让我印象深刻的是丝绸之路上的音乐家之间的联系与开放,包括思想、音乐、乐器、用于制作乐器的材料以及游牧游吟诗歌类型与稳定的宫廷风格的交流。

朋友们谈论过这些乐器的相似之处:它们由天然材料制作,如木头和动物器官;它们如何演奏,声音是如何产生的(弹拨、拉弓、拨子、指甲);它们在社会中的角色(仪式中为吟游诗人伴奏),以及使用各种木卡姆(maqams)歌唱风格、诗歌文本,展示了游牧民族和定居者音乐风格之间的差异。游牧民族或受到自然环境中声音的启发。

从很早以前,鲁特乐器便一直在迁徙,它从中亚传入欧洲,也被带到了中国、日本、土耳其、印度和东南亚。甘布斯(gambus)和热巴卜通过贸易路线传播到了马来西亚和印度尼西亚。当然,音乐的流动不是单向的,中亚也从东方和西方引入乐器。

所以,丝绸之路上的鲁特乐器标志着丝绸之路和其他地区生活的人之间的相互联系,也展示了在新地方接受新乐器和文化的人们以及群体的开放态度。他们改造了新的文化。(它们是世界性的)。

我们知道,音乐不一定只与一种宗教有关,伊斯兰教、佛教、基督教和印度教的世界观和风格都可以被采用。我们可以在佛教、基督教和吠陀的圣歌中听到歌唱和表演风格的点缀。鲁特乐器亦然,当它们的音乐传入新的地域被不同的人群改编和发展后,自然便本土化为当地人自己的音乐,当地人根据自己的生活环境调整制作乐器的材料,也根据自己的时间观建立了自己的音乐身份。在民族国家形成之前,也即在音乐必须转变以适应不同的意识形态之前,这种交流是可能的。民族国家倾向于创造出地理和民族边界,试图消除与跨界群体的相互联系,有些甚至试图通过创建新的标准化国家形式来消除宗教内容。而在这个充斥冲突、战争、宗教极端主义和移民的时代中,丝绸之路上的鲁特乐器却可以看作是将跨国界文化连接而不是分裂的象征——乐器的结构、演奏风格、使用的材料类型和旋律模式等等既是几个世纪交流的结果,也是本土化的成果——那些试图重现过去音乐的人使我们想起了丝绸之路上音乐的相互联系和文化延续性,来自不同地区和散居国外的人来到这里与我们分享的表演也证明了这种关联的延续性。

最后我想说,感谢这样的研讨会,它帮助我们将目光跨越民族与国家的藩篱而转向跨边界的不同社区之间相互联系的音乐研究。

赵维平

非常感谢。直到今天上午萧梅教授打电话给我之前,我仍无在圆桌会议发言的计划,我的英语不太好,而且通常很少会被邀请发言。

对于中国古代音乐的学者,丝绸之路在中国的整个历史来说都非常重要,恰如它的名字所暗示的,它是一条贯通东西的文明之路,其中很大一部分是从中国的西安到古代西域,再延伸到波斯与印度。历史上的丝绸之路有中国的两种非常重要的乐器。第一种是七弦琴,也就是中国人通常所称的古琴,这件中国原创的乐器有很长的历史,在文献中我们可以看到它曾是汉唐时期的主要乐器,直至明朝仍然十分重要。第二种即琵琶。琵琶从汉代开始对中国来说就是一种非常重要的乐器,而从汉代到唐代的一千年里,一共出现有三种琵琶。第一种是五弦琵琶,昨天我们听过有关它的乐谱的演讲;第二种是四弦琵琶;第三种是阮咸琵琶,是中国音乐特色之一。

不同时间和地方的琵琶有不同的外形。例如,五弦琵琶对中国人来说曾经非常重要,特别是在唐代,但奇怪的是,唐代以后便在中国消失了。现在我们能够看到的存世唯一五弦琵琶被保存在日本的正仓院,那便是中国唐代的遗物。现代非常受欢迎的琵琶事实上是历史上的四弦琵琶,它在中国的广泛使用,早在日本、韩国和越南的流行之前。在韩国,琵琶在十四世纪消失之前也曾一度广为流传。所以,它非常的重要。当然,这种重要性在不同地方体现在不同的时期,就像韦慈朋所说,它在中国的清代特别重要,特别对于1880年前后的北京地区。大约在8世纪也即唐代的前期,它便传入日本并被保存了下来,在敦煌石窟的壁画中,我们可以了解它当时的外形,而在法国国家博物馆,甚至可以见到它的乐谱。

随着时间的流逝,琵琶本身发生了很大改变,甚至连演奏时的拨弦与指法也发生了变化,这使我们还原唐朝时期乐器及其音乐变得非常困难,因为不仅是音乐和琵琶本身发生了改变,演奏者也改变了。今天早上我听到的关于中国、韩国和日本变化的演讲中说,琵琶的根源在中国,而它对中国和日本同样都是一个非常重要的乐器,也包括越南。在越南的故事比较复杂,特别是在明朝时期,它可能更像是一个象征。当然我们可以说琵琶的乐谱来自中国,但是不同于古琴与古琴谱,这些琵琶的古谱只有在日本被保存下来了。所以你可以说琵琶是属于中国和东亚的“丝绸之路上的鲁特”。谢谢。

韦慈朋

Larry Witzleben

我们会议进行了差不多有45分钟了,现在请与会者说出你想表达的观点。当然如果时间允许的话,其他列席者也可以发言,毕竟这是开放式的讨论,我们应该为接下来要做的事情探讨一些跨文化的广泛主题和想法。接下来我们将研讨些什么呢?

理查·沃尔夫

Richard Wolf

我希望在圆桌会议上,我们可以找出一些之前没有时间讨论而且共同关注的问题,以便大家都可以提出自己的观点。我现在想以半开玩笑的意味谈谈乐器的气味,因我认为我们可以就感官的问题讨论许多,无论触感、嗅觉、味觉。在我之前的研究中,我想过有关弦的问题,我们可以试着确定乐器上的弦是什么类型的,通过弦以及它的表现去确认它是由什么材料制成的,可以通过弦的气味或味觉来判断是肠弦还是丝弦——我的家乡虽然会用肠弦,但也会把它浸泡在水中,然后闻起来像炖羊肉。而触觉的话,我想到了在印度,一个习俗的标志是你的愈合组织。他们可以通过你手指上的愈合组织来判断你是如何弹奏的,甚至讨论木材上的方式、行为或过敏。

也就是说,我们可以讨论一下在你的经验中,无论是从历史资料还是从你自己的亲身经验来看,与乐器的感官互动或相关性。

吉娅·贾尼珍

Gisa Jähnichen

感官真是一个非常好的想法。

我来说点别的吧。我想说,我很高兴我们聚在一起讨论鲁特乐器,这跟我们的乐器研究小组研究的话题相关。我知道乐器学这个名字有些问题,我们在午餐或晚餐时间也交流了一些非官方的信息,据说美国各大学已经不再教授乐器学,或者说没有用合适的方式来教授。这些都可能是比较音乐学与测量等相关的。但事实并非如此,这是一个非常实际的话题,我们应该重新考虑并且创造一种新的方法来处理乐器的客观性和主观性,以及人们在历史和跨边界中的处理方法。我想提出的是,现在我们有陆地的丝绸之路,但我们也应该把水路纳入进去,这一点非常重要。这次我们错过了印度学者的演讲,这是一个非常大的遗憾。拉达克地区在领土的顶端,我们从那里得到了不少,但远远不够。中国和印度在历史上的互动非常重要。水路也很重要。我头脑中还有很多其它想法。我知道,因为我现在忙于研究世界各地的乐器,所以迫切需要提醒学生注意物体的重要性以及它们与人类正常生活的关系。这不仅包括非常复杂的部件或是非常“民间化的部件”,应该是所有类型的乐器。我们不应该把它们分解成精神的或者民间的东西。我想让乐器学变得更具有包容性。

瑞西

A. J. Racy

本次会议带给我自己几个有趣的想法和情景。他们看到了不同的变化,并且呈现了非常好的更清晰的视角。

第一个是乐器与音乐家没有太多分离。音乐家跟他们的乐器说话,类似的,有时候乐器也会与音乐家交流。

第二个是,这些乐器设定了边界,尤其在今天,我们看到乐器不仅仅是考古物品,还有一种物质性。有些意识形态对于国家来说非常重要,我们也可以看到地方引起的象征意义而且维护这些事物很重要。虽然人们惊讶于西方音乐,但意识形态还是需要研究的。

第三个有趣的想法是受到韦慈朋的互动主义的启发。就像有人教授乐器学一样,有一件事一直困扰着我。泰德·格雷姆(Ted Grame)的一篇文章谈论了人们如何使用文化中存在的乐器材料如竹子。但也有一些例子,生活在一个地方的人使用别地的材料比如皮具,象牙则是另一个例子,它修正了所有事物发展和人们运用所基于的发展金字塔。他们了解并且想要得到。因此,在这种情况下,代理变得非常非常重要。我自己经历了几件事情。有时人们想要使用他们没有的东西。人们问我,长笛最好使用什么油?在黎巴嫩他们说芝麻油是最好的。然后我去到埃及,他们说,好吧,我们喜欢用芝麻油,但橄榄油更容易得到。有一位人类学家说,在阿拉伯游牧民族使用骆驼,而且他们发现用骆驼更好。这不仅仅是进化,更是人们在生活中的体验。

韦慈朋

Larry Witzleben

这让我想起了一个故事,应该是来自乔治·李斯特(George List),他问为什么美国原住民没有情歌。答案是在平原上缺少雨水,所以我们有很多关于雨的歌曲。在西方文化中,你没有太多的爱,所以你有很多关于爱的歌。

拉齐亚·苏坦诺娃

Razia Sultanova

非常感谢你们的发言。我就说几句劳伦斯(Lawrence)的演讲让我想到的事情。根据他的演讲,琵琶的名字来自运动,琵往下动,琶往上动(展示运动)。从这个例子中,我们可以了解鲁特乐器的命名方式有多么的不同,有的是根据弦的数量来命名,例如都塔尔(dutar)意思是有两根弦,西塔(sitar)则是以历史人物来命名,例如巴巴特(barbat)。但是通过所有这些乐器,我们了解了很多丝绸之路上与之相关的事情,比如关于武力的本质、关于不同政治制度对鲁特及其社会地位的影响,还有关于性别问题等等。

当然,我还要祝贺韦慈朋和萧梅选了抱弹类鲁特作为研究伟大的丝绸之路发展文化的关键议题,你们做了一个非常非常重要的选择。我们还从这次研讨会上看到,也许在文明史上以及如何基于和平和繁荣进行互动,伟大的大丝绸之路是最好的例子。非常感谢。

安妮·拉斯穆森

Anne Rasmussen

非常感谢拉齐亚(Razia)给我的发言提供了很好的启发,同时也感谢韦慈朋和萧梅。我很荣幸能来到这里。我想起之前关于谁应该参加会议的往来电子邮件的讨论,我当然有自己推荐的人选,但是我从别人推荐的这些跨越地区的重要学者中学到了很多东西,非常国际化也非常丰富,所以我很庆幸从一开始就能够参与其中。

就这次会议的框架而言,包括历史方法学、乐器学、图像学、民族方法学,今天上午两个非常好的例子(指理查·沃尔夫和凯瑟琳·弗里兹/Katherine Freeze)以及精彩的民族志工作。参观乐器博物馆这个安排非常棒,我们看到了不仅仅是上海音乐学院很多专业人士的表演,还包括我们当中的一些人,我知道有些人今天晚上也会在音乐会表演是吗?能够通过表演与教学和研究的人来分享真是太好了。

在拉齐亚谈到伟大的丝绸之路的时候,我发现了有意思的地方。我没有听到太多丝绸之路部分地区受到严重胁迫以及那些正在“消失”的文化,用安东尼·西格(Tony Seeger)的话来说,就是正在消失的文化对吧?在詹妮弗(Jennifer)的开篇论文中,我们听到了有关可持续发展的一些问题,特别是正在使用和没有使用的材料等等。因此,我不必列举丝绸之路沿线受到严重胁迫的地区。看到这一群学者的作用可能是挺有意思的,因为他们不是在等待它们消失或是让我们的学生以及好几代人从现在就快快开始去评论“这种传统消失了”,而是要跟踪这些传统和机构正在发生的事情以及战争和经济压力所带来的附带伤害。音乐是移动的,对吧,所以它是可以移动的东西,这是我们值得庆祝的伟大的事情。也许在未来的会议中,我们可以对丝绸之路这一方面进行更多的自我反思,包括陆上和海上丝绸之路。

亚历山大·杜马耶夫

Alexander Djumaey

我想简单介绍一下我们的考古学家,他们处理和收集了大量需要收录的资料。最近我和一位学者一起研究了关于伊斯兰教的各种主题,他对考古学有兴趣,不久前与我一起参加一个会议时说:“我希望可以死在乌兹别克斯坦。”因为他花了很多年的时间挖掘考古学的里程碑事件,他说我希望死在这里。说这话时他已经94岁了!

对我而言,这是一个隐喻,就像我们应该思考的一种方法,我们应该把所有事情都考虑到与丝绸之路的关系中。最近,我的一个朋友兼同事写了一本关于印度丝绸之路的新书,那也是贯穿了中国的一条丝绸之路。他用俄文撰写并出版了那本书,他的书中充满了关于这些新观点的资料。我同意吉娅(Gisa)的观点,那就是我们本应该邀请印度的学者,因为印度与我们研究的许多问题息息相关。伊朗也是。所以我认为我们应该在下次会议获得更大的成果。

詹妮弗 C.波斯特

Jennifer Post

我没有什么特别独到的观点,但我对整个当代和历史的概念很感兴趣。我们在做的事情有时候会颠覆历史。虽然这确实有帮助,但我们也必须认识到历史上有很多事情需要我们努力解决,而且这个过程会非常复杂。我们在开展工作时必须要牢记这一点。大家对丝绸之路和地点的空间性与时间性都发表了自己的观点,但历史非常重要,并且取决于我们的处理方式,因为我们是相互融合的。

约翰·摩根·奥康纳尔

John Morgan O’Connell

简而言之,我非常喜欢这次的会议。里面有精彩的演讲,这些演讲很棒而且非常有洞察力,甚至也有技术方面的见解。我只有关于鲁特动物形态和形态学方面的一些观点。这样的搭配很有趣。鲁特的仪式价值非常重要。此外,乐器的流通和音乐想法的流通不仅仅是单向的传播。

萨尔娃·埃-莎婉·卡斯特罗-布兰科

Salwa El-Shawan Castelo-Branco

我非常感谢这么棒的研讨会和会议环境。会务的学生们一直在场而且总是非常乐意帮忙(鼓掌)以及还有组织工作的两位工作人员。我认同安妮(Ann)说的,这个研讨会非常重要,我们关注我们所处的世界,不幸的是也触及到了一些有压力的话题。我认为,我们有义务去做一些事情。我们可以通过很多方式继续合作,包括通过同事、机构和保存收藏并共享。另外再提醒下,ICTM有许多研究小组,涉及的话题我们今天当然也讨论到了。当然阿拉伯世界音乐研究小组、东南亚表演艺术研究小组、音乐考古学和乐器都是非常重要的。所以我希望我们能够在这些研究小组的下次会议中进一步开展工作,丰富彼此的研究和对话。对我而言,ICTM是对话的平台。我很高兴能来到这里。

凯瑟琳·弗里兹

Katherine Freeze

我只想说一件事,我知道你们都在库特·萨克斯(Curt Sachs)关于乐器的书中看到了短颈鲁特的内容,他认为这是追寻东方与西方之间相互作用最好的方式,我也认同这样的观点。感谢你们的到来。

赵维平

我谈一些丝绸之路以外的事情,但我也强调我们必须要研究丝绸之路的音乐。这是一件非常重要的事情。几年前有一张关于罗马、中亚、中国和日本的丝绸之路的DVD,但我觉得里面是现代音乐,而不是丝绸之路的音乐。尽管从新疆的库车、吐鲁番到敦煌,一直到八世纪的佛教石窟上刻画了漂亮的乐器,我们也可以从中国文献中了解到当时音乐的概况,但仅有这些是远远不够的。我们想要还原当时的音乐,这非常非常困难,因为乐器发生了改变,一些材料包括弦也改变了。现在的弦,非常不同,是尼龙弦。音乐也发生了变化,尽管日本保留了一些琵琶以及其他乐器保存了一些古老的作品,即使这样也不能避免变化,我们可以听到,现代的日本音乐比以前变慢了,而中国却变得越来越快。所以非常困难。现在虽然我们找到一些八世纪的琵琶和其它的一些乐谱,但如何还原成声音呢?显然对我们来说太难了。即使是研究者也会问到底该是什么样的音乐,有什么样的声音?我相信每个人的贡献都会有帮助。谢谢。

斯科特·马库斯

Scott Marcus

我也想要表达我的感谢,感谢可以参加这个研讨会,感谢组织会议的所有朋友,感谢所有参加的朋友,这真是太棒了。

我想针对一些事情发表自己的观点。先从乐器学的概念开始吧,其中一种做乌德(ouds)的方法时是用兔皮胶,它具有非常强烈的气味。我不明白为什么有些鲁特,特别是那些廉价的鲁特,他们几十年来一直都有这种胶水的味道。那些由更专业的音乐家制作的乐器则很快没有了气味,我不明白它们有什么不同。如果去乐器制作者那里看看,看看他们如何涂这些兔皮胶,肯定会非常刺鼻。后来我玩籁(ney),它必须上油,而且瑞西(Jihad [Racy])很早以前就告诉我,你可以把一些芝麻油和茉莉花放在油里。每次拿起乐器都有香油的气味,这个气味也非常浓厚。有许多使用食油的传统,包括印度的西塔(sitar)演奏家。现代乐器要用油来润滑琴弦,而且他们经常吸油,所以具有非常强烈的气味。你提出了一个我觉得我们很多人可以谈论的话题。

我确实有印度音乐背景,所以我也会做一些评论。 西塔(sitar)一词显然就是波斯语的塞塔(setar),但在印度,人们不知道这一点,如果你告诉他们,他们不希望这是一个事实,因为他们希望这是一个印度的乐器。这个事实会多方面影响人们的理解。一个意见是这件乐器在印度有七弦。代表七的词语是“s-a-t”,来自sat-var,是一个七弦乐器。所以他们试图给出一个来自波斯语的单词的印度语派生词。还有的人说我们现在称为西塔,但它之前曾经有过一个梵文名字楚特冉提维那(tritranti veena)。这当然不是真的,但是学者们已经有这么写了,而且包括有些很重要的学者,以至于现在也已经被广泛引用了。其实楚特冉提(tritantri)是梵语说“三弦”的方式,而维那(veena)则是鲁特这种弦乐器的通用名称。所以你看,在丝绸之路的一路迁徙中,经常有一种乐器来自其他地方,但是人们不总希望它们的历史被记住,因为他们希望这种乐器可以成为一种本土的乐器。当我刚开始研究西塔的时候,人们坚称它在印度已有七百年的历史了。拉维·香卡(Ravi Shankar)是美国主要表演西塔的人,在他参加的所有音乐会中都会说,西塔有700年的历史了。事实证明,这是另一个试图将乐器起源地算入印度的例子,实际上,七百年前印度还没有西塔。不要说七百年前,六百年、五百年或者四百年前都没有,西塔是在18世纪才传入印度的。

我再讲讲塞塔(setar)是如何变成西塔的。当它被带入印度时,印度人完全爱上了这种乐器。然而,它在印度文化中并没有视觉上的显著性,因为它太小了而且也没有符合古典文化和贵族文化中的视觉风格。这些年来,印度的乐器都是用葫芦共鸣器制作的,而最初在塞塔上的共鸣器是木制的,而且非常非常小。当时在印度有合法性的主要乐器有两个葫芦,一个葫芦这么大(用手比划),另一个葫芦这么大(用手比划),还有一根杆用来放琴弦,这就是所谓的卢达腊维那(rudra veena)。这时候出现了这样一个非常非常小的乐器,虽然人们非常喜欢这种声音,但它看起来实在小得可怜,所以人们不得不把它变大。他们放了一个葫芦,然后第二个葫芦。所以人们觉得这是乐器梵化的过程。对这种乐器进行梵化的原因之一,是音乐家希望它具有适当的器型,以便宫廷贵族文化可以很好的接受它。我想这是我们将来可以谈论的另一个话题,关于器型如何随着乐器的迁移而改变。而身份方面,某些地方的人们声称一种乐器是他们自己的乐器,但实际上他们可能试图忘记乐器来自哪里,因为他们希望这成为一种本土乐器。

非常感谢这次的会议。韦慈朋、萧梅,谢谢你们。

荐田治子

Haruko Komoda

我的英语不太好,没有想要发言,所以一直坐在后面,但现在还是想就今晚音乐会上将会演奏的平家琵琶说一点点。这是雅乐,一种非常具体的唐朝音乐,它有更大气的声音,而如果你不了解它的话,恐怕会感到疲倦。这是宫廷为幕府将军准备的一种仪式音乐,所以节奏很慢。这音乐现在几乎消失了。这位演奏家曾经跟随三位大师学习,这对理解音乐非常有用。他还有着非常好的声音,对叙事很有帮助。所以,这是大家在今晚的琵琶演奏中可以关注的三点。非常感谢。

萧梅

赵教授和我们的日本学者自谦说他们的英语不太好,但我的口语可能更糟,“文革”期间我们都没有机会接受任何正式的英语教育,但之后赵教授去了国外攻读博士学位,而我是留在中国完成学业的。

我真心感谢所有的参与者,使我和中国的学者们在这些日子里,收获了非常丰富的知识和想法。我也非常感谢韦慈朋,没有他,我不可能组织好这样的学术活动。我尽我所能安排大家的住宿和出行的时间,但我认为我最重要的贡献却是会议的主题。去年有些人问我从哪里得到了这样的想法。我们在阿斯塔纳,我见到了许多优秀的表演者,令我想到丝绸之路上鲁特乐器非常重要。在中国,我们有很多不同种类的鲁特,中亚其他地区也有。我因此追溯到埃及,发现现在欧洲国家也流行。所以,这看起来是一个小物件(乐器),但却可以连接很多人。

正如吉萨(Gisa)所说,这是丝绸之路沿线的跨洲际现象。在中国,丝绸之路对我们的文化非常重要,特别是对我们的音乐文化。我们有三条不同途经的陆上“丝绸之路”:第一条在北方,经过了蒙古和游牧民族;第二条即传统的路线,或称古典丝绸之路;还有第三条南方丝绸之路,它穿越了印度、西藏和云南。这一次我们看到了很多意料之外的关系,特别是今天上午凯瑟琳(Katherine)关于西藏文化的论文,使我们了解到西藏和新疆的联系非常重要。因此我想到,三条看似分别的丝绸之路应该要联系起来研究,而不是被划分为不同的孤立的丝绸之路。这对跨越国境的研究来说尤其重要,因为中国有很长的国界线,而且与邻国间的文化非常接近。我个人不喜欢说边界(boundary)或国界(border),我喜欢说边境(frontier)。你们知道,边境不是相互分开的而是各自面向对方。在我的论文中,我追溯了一个特定地区及其人们的居留历史,尽管他们在文化上处于边缘地位,却仍然在很长一段时间中选择留在中国。在丝绸之路的三个部分之间,无论是中国还是中国以外,游牧文化都是非常重要的。在中国,我们的民族音乐学家现在开始研究包括外国音乐文化在内的跨境话题。在新疆,他们建立了中亚音乐文化研究所。北京中央音乐学院一位非常著名的教授杨民康正在带领一个团队研究跨界音乐文化。这是非常重要的。

我还想说很多东西,但我必须提到的一件事是方法论。在这些日子里,我们看到不同参与者的许多想法,这让我思考民族音乐学实地考察和人类学,以往我们主要关注的是农村地区和个案研究。事实上,我们应该重提比较研究,这是一个非常重要的方法。在这些日子里,我一直在思考这个方法。谢谢。

埃敏·索依达

Emin Soydas

我首先要感谢所有的组织者,很高兴被邀请参加这次研讨会并听到了关于鲁特乐器的各种话题。我认为这些规模小以及被狭隘化的学科(通过这次会议)确实扩大了知识面也体现了它的优势,抱歉很难说明白我想表达的意思,但这也许就是为什么我希望可以继续吧。非常感谢。

瑞西

A.J.Racy

感谢韦慈朋、萧梅以及所有的工作人员。对我们来说,这是一个假期,但对你们不是。我们以很多方式相互关联,包括作曲家、表演者、制作者者和研究者。 [讲了一个关于乌德(oud)制作者的故事]。请务必关注制作者和音乐家。他们中的一些人练习不多,但有些人能做非常好的乐器,这很有价值。而且告诉他们“试试这种木材吧,不,让这个更长;琴桥,我不想这样做......”会很有趣。

韦慈朋

Larry Witzleben

我想我们差不多到该结束的时间了。非常感谢大家。正如我刚开始所说的,对于这次研讨会,我唯一的资格就是我和萧梅一起参加并组织了2013年的ICTM大会。虽然我会弹吉他,但这对研讨会来说显然并不是非常有用,而在我从事中国音乐研究的过程中,我学的中国乐器最早是筝,后来是胡琴和笛子。

我在这里学到了很多东西,感谢每一个人。

本篇完~

谢谢关注!

(编辑:尹翔)