【工作坊综述】植根传统锐意创新

——以香港中乐团的民族管弦乐实践为例

时间:2018年11月29日15:30-17:00

地点:上海音乐学院中603

特邀名家:阎惠昌

课程主持:萧梅教授

综述人:胡蒙

“中国的民族管弦乐队自大同乐会的探索阶段到新中国的正式组建再到今天的蓬勃发展,已经经历了近一百年的时间了。这种乐队形式,无疑是中国独具一格的民族新音乐形式的典型。然而,百年来人们关于这种乐队形式的成、败、优、劣一直存在很大争议”(见李丽敏《再谈中国民族管弦乐队的建制、律制与标准化问题——指挥家阎惠昌访谈录》/2005年)

2018年11月29日下午,香港中乐团艺术总监、著名指挥家阎惠昌先生以“植根传统、锐意创新——以香港中乐团的民族管弦乐实践为例”为题,为“民族器乐的传统与当代演释”课程带来了一场精彩的演讲,并在传统和现代如何进行连接这一问题上,分享了他本人和香港中乐团数十年间的努力与探索。

首先,主持人萧梅老师对阎惠昌老师的到来表示欢迎与感谢。由于身体原因,阎老师原定于11月初的工作坊被取消。但阎老师在身体稍微好转后,立马联系萧老师重新安排工作坊时间,为此同学们感动不已。

实则在工作坊前,同学们围绕阎老师个人作为指挥家和作曲家的身份,向他提出了许多问题,这些问题多以他个人为中心。然,在最终的工作坊演讲中,阎老师却是围绕香港中乐团数十年的实践展开的。这让在场的同学们深刻感受到于阎老师而言,他早已与香港中乐团融为一个整体;换句话说,香港中乐团的发展也体现了阎惠昌对民族管弦乐发展的理念和多年探索。他的作为或者说是贡献,却不局限于香港中乐团,而是站在更宏观的、整体民乐界、甚至为整个中国音乐发展来奋力和开拓的。

从某种意义上而言,阎惠昌和香港中乐团是民族管弦乐、中国民乐界一个时代发展的缩影。不论是从民间器乐发展到民族管弦乐、亦或是“中乐团”转型为“中乐艺术团体”,都不是一蹴而就的,期间有矛盾、有挣扎、有交融、有创新。

阎惠昌老师在真正扎根香港之前,经历了很长的积淀期。他是全国第一位民乐指挥专业毕业的本科生,同时学习过多个专业和多种乐器,毕业后被分配到中央民族乐团做首席指挥。随后赴新加坡、台湾等地工作,期间他学习电脑作曲并录制了几张New Age的唱片,出版了《阎惠昌的电脑音乐世界——人与自然系列》专辑。他以水、山、人为创作素材,结合大众熟悉的《夜深沉》、《将军令》等传统曲目进行创作。由于指挥大师彭修文先生去世,他临危受命接任了香港中乐团的音乐总监。从1997年至今,他与香港中乐团并肩走过21个年头。在不同文化、不同专业领域中的学习和摸索,为其之后领导香港中乐团、带动民族管弦乐发展打下了坚实的基础。

从指挥到艺术总监,阎惠昌在经营乐团、服务大众的同时,不断探索和思考着民乐发展过程中传统与现代、中国与西方、民间器乐与作为“新传统”的民族管弦乐队之间错综复杂的种种关系。在其“中乐团”转型为集多元化、全方位推广、研究、发展于一体的“中乐艺术团体”的核心观念下,由他领衔的香港中乐团超脱出单纯的“演出团体”的概念,以“民乐”发展为核心,从表演出发,辐射到乐器改革、人才培养、作品创作以及社会应用等多个方面,着力于中国民族管弦乐的发展。可以说,香港中乐团是一个可以从不同角度琢磨探究的文化现象。

一、乐器改革与“乐器个性”

乐器改革是香港中乐团、亦是民族管弦乐“新传统”发展历程中,最关键的部分之一。阎老师提到,中国乐器和世界乐器的发展史都是一部不断被改良与创新的历史,其乐器改革的理念也是受到上海音乐学院几位专家对于乐器改革问题的论述,尤其是夏云飞老师的影响。其中令他印象最深刻的是乐器改革时要遵行几个原则:第一是要保持其原来的形状不变;第二是保证音色不变;第三是双手的演奏法不变(也就是演奏逻辑不变)。阎老师认为,在这三个不变的前提下改良并有所突破,才算进步。

阎老师主要举了环保胡琴的例子。传统胡琴琴箱一般采用蟒蛇皮,这就给追求“每把胡琴音色都一样”的大型民族管弦乐队带来了麻烦。其一,每条蟒蛇都不一样、且蟒蛇不同身体部位的皮也不一样,使得乐队中每把胡琴的材料是不完全相同的;其二,空气的湿度和温度也会对蟒皮的音色造成影响。面对这些问题,即使指挥做再细致的训练,演奏家们对乐器进行再精细的调整也无法解决。所以香港中乐团从2004年开始使用塑料制成的环保材料胡琴。

环保胡琴的音量较之以往大了三分之一,环保皮的振动比传统的蟒皮快38倍。虽然仍可能存在硬木或红木受到水分影响而产生音色的细微变化,但总体而言比传统胡琴因应乐队合奏的要求要好很多。这种材质的胡琴不仅在音色、音量上带来了质的飞跃,还对野生动物的保护做出了贡献,且在世界上不同地方进行演出也能适应不同地区的不同气候。就此,香港中乐团也推出了许多环保胡琴乐器的重奏音乐会。

香港中乐团对于乐器的重视,不仅仅体现在乐器的改革上,还在于阎惠昌老师所强调的“乐器个性”。他提到,如果乐队里的每种乐器都没有特点,那如何体现整个民族乐队的民族特点?乐队不能因为追求乐器间融合性而丢掉各乐器本身最重要的个性,否则它就成了四不像。阎惠昌老师的这一提法,是针对西方管弦乐队追求“和谐统一”的审美原则而言的,一是尊重了每件乐器自身的独立性,更重要的是尊重了孕育每件乐器的地方传统及其地方性审美。

为了强调不同乐器的独立发展,香港中乐团举办了多场以不同乐器为主题的音乐节和专场音乐会。如“香港笛箫节”、“香港古筝节”、“香港鼓乐节”等等;又如2001年,乐团与近千名香港市民共同缔造“千弦齐鸣”,首创最多人同时演奏二胡的纪录;以及环保胡琴的四重奏和六重奏音乐会,和革胡及低音革胡专场音乐会等。

用阎惠昌先生的话说,是想通过强调音乐个性、乐器改革和乐器专场音乐会等活动与举措,“希望我们真正能把管弦乐团的乐器立起来”。可见,乐器改革是一个系统性的工程,而阎老师对于中国民族乐器的发展是有设想和规划的。

二、“民乐指挥”的人才培养

阎惠昌先生对于“民乐指挥”的专业教育和人才培养也有着自己的思考和实践。阎老师说道:“如果要培养一个民乐指挥专业的硕士或者博士,一定不是我一个人来教。培养民乐未来的领头人需要综合培养教学,学生不仅需要掌握基本操作层面,更需要用渊博的知识武装自己的头脑,这样培养出来的学生,才能带领民乐团或者整个民族管弦乐的事业不断地按照正确的方向前进”。

他的这些想法,也落实在了香港中乐团举办的“国际中乐指挥大赛”上。这是全球唯一专为民乐指挥设立的国际指挥大赛。第一届由香港中乐团独立举办,第二届是与西安音乐学院联合举办,第三届则是与台湾国乐团合作举办,2019年即将举办的是第四届。赵季平先生曾评论说,香港中乐团举办的“国际中乐指挥大赛是中国音乐发展的一个里程碑”。

同时,香港中乐团并不止步于“指挥比赛”,还举办了“中乐指挥国际论坛”,从理论上致力于提高民乐指挥、民乐人的地位与自信。参会专家们一致呼吁“今天我们的民乐指挥一定要昂起胸膛来,不要觉得民乐低人一等。”阎惠昌老师提出,对于西方交响乐指挥而言,民乐指挥面对的问题要复杂得多,他们不但要具备西乐指挥的所有才能,还要对中国的乐器、律学、历史、音乐美学等有深入了解。

于此可见,阎老师并非一意追随西方交响乐指挥的原则,而是尤为重视中国文化之于民乐指挥的重要性。更重要的是,在人才培养的问题上,阎惠昌先生还分外强调民乐指挥不能离开民间音乐传统。例如在举行第二届“国际中乐指挥大赛”时,香港中乐团要求所有参赛者除了要会看五线谱总谱之外,也要会看简谱总谱,选用的作品就是彭修文先生改编的《乱云飞》。阎惠昌老师提出,中国音乐中传统的、民间的工尺谱、锣鼓字谱、减字谱等等都应当是民乐指挥熟练掌握的。而由香港中乐团与香港演艺学院中乐系联合主办的香港中乐指挥大师班面向国际青年指挥家,已成功举办十届,参与培训指挥达百人以上。

三、演奏家与作曲家的对话:

刺激与推动“一度创作”

在民乐“新传统”中,表演者作为“二度创作”者的主要职责在于诠释作曲家意欲表现的音乐意象和内涵。而香港中乐团作为一个“表演团体”,还起到了刺激和推动“一度创作”、即中国民乐的新创作的作用。乐团广泛征求新作、并确立了委约作曲家创作、编曲的制度,“对活跃香港的音乐创作环境发挥了很大作用,对香港的音乐创作直接和间接地做出了重大贡献”。

此外,2017年香港中乐团举办了“中乐无疆界”的国际研讨会,邀请了国内外众多专家。在这个研讨会上,香港中乐团中不同乐器的首席向作曲家的创作提出了 “十不要”的要求,与会专家反响热烈、大为赞赏。如今香港中乐团的“中乐无疆界”这本小册子已经出版。

众所周知,中国传统民间音乐中,表演者与创作者通常二元一体,甚至表演与创作是同时进行的。而在新时代语境下、“新传统”中的民乐,却长期面临创作与演奏二分的局面,且因此为民乐发展带来诸多问题。“中乐无疆界”借由让演奏家和作曲家相互学习、相互讨论的机会,实现二者间的对话与合作,让演奏家从实际演奏的层面向作曲家提出建议,推动新时代的中国民乐创作。

四、“中乐团”如何回归大众?

“与香港市民建立亲密的关系,让社会和市民感受到这个乐团是香港人自己的乐团”是阎惠昌老师工作坊中多次强调的。这既强化了香港中乐团的“本土概念”,同时也是让民乐回归大众、回归“民间”。为此,阎老师领头策划了大量社会性的、全名参与的民乐艺术活动和团体。例如到养老院、医院、社区等场所演出;举办了十六届、早已深入香港市民心中的“香港鼓乐节”、与中国太极文化相结合的“香港古筝节”、“香港笛箫节”等“器乐节”,以及青少年中乐团和幼儿中乐团等。

阎老师还举例说到,2003年“SARS”蔓延期间,香港市民情绪低迷,政府希望乐团可以用艺术的手段振奋香港市民,于是乐团与3000多名鼓手在全港市民见证下于“香港鼓乐节”开幕式齐奏一曲《雷霆万钧》,创下了历史上最多人一起打鼓的纪录。

阎老师强调,香港中乐团发展的长期目标是,要使香港中乐团成为香港人引以为豪的世界级乐团,要求乐团成员齐心致力于奉献卓越的中乐艺术,紧贴时代脉搏,发挥专业精神,从而追求音乐的至高境界。他也确实是秉持这一原则,让“中乐团”在实现艺术化追求的同时,应用到社会、服务到大众,鼓励、培养和提高市民群众对于民乐的认识、喜爱与审美,让民乐回归到“民间”。

五、中乐团的“公司化”

2001年,香港中乐团的“公司化”应该被视为中乐团发展的里程碑。这对于总监兼指挥的阎惠昌来说,意味着重任。也意味着中乐团不仅要扎根香港为民众服务,也要闯开世界市场。而这双翼的舞动,是一种使命。阎老师在谈到这样一种使命时说,他非常感谢香港政府的信任,在艺术发展上实行的是从不干涉的政策。香港中乐团的发展,艺术追求和创作演出商,实现百分之百的自由。这种自由,反而要求中乐团不断思考“你是谁?!”。于此,方能齐心致力、奉献卓越,以专业的精神,追求音乐的至高境界。

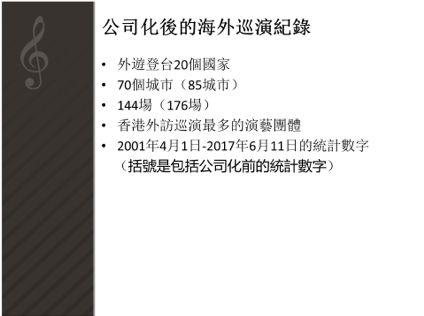

在阎老师的PPT上,我们看到了一组数字:

上述统计数字中公司化前后海外巡演记录大幅度的比例变化,即为香港中乐团立志迈向“香港人引以为荣的世界级乐团”的成绩。

而短短一个半小时的演讲中,阎惠昌给同学们播放了《秋决》《昆虫世界》《滇西土风》《黑土歌》《观易赏乐》等作品,以及港中乐团举办的各种艺术节的活动录影。

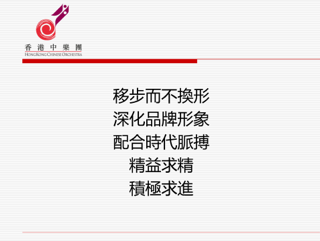

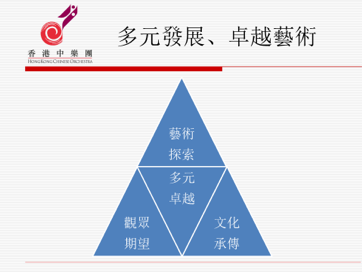

而下述的三张PPT,应该说是阎老师和港中乐团理念与实践的蓝图和缩影:

提问互动

在阎老师的演讲尾声,同学们也提出了一些问题。

提问一:阎老师您好!您刚刚提到香港中乐团在举办“国际中乐指挥大赛”时要会认简谱,那我想问的是,民乐指挥用五线谱和简谱有本质上的区别吗?

阎老师:这是一个“靠谱”与“不靠谱”的问题。对于指挥专业而言,指挥就是“靠谱”办事的,所以民乐指挥只会看五线谱是不行的,因为历史上的一些重要作品就是简谱,不会看简谱就割裂了传统。全世界民乐团的考试中,只有香港中乐团在考试视奏里面有简谱视奏,我们非常重视传统,这也是对传统的一种尊敬。香港演艺学院开设的中乐指挥硕士的课程里面就有记谱课程。课程要求学生懂得如何翻译工尺谱,如何认锣鼓字谱和减字谱。这样一说我们就可以理解为何说民乐指挥相对于交响乐指挥而言有更多的难点。

提问二:请问现在香港中乐团中所有的弦乐器都换成了环保材料吗?是所有作品都用还是某些作品有需要就用?

阎老师:全部换成环保材料,不用蟒皮了。蟒皮胡琴在独奏时可以用,但是在乐团的合作中,我们追求音色统一就换成环保材料。

提问三:阎老师您好!我是艺术管理专业的,我有几个问题想问您。第一个问题是您作为中乐团的艺术总监,我想了解一下香港中乐团针对社区服务是怎么做的?第二个问题是你们在推广中乐的过程中,做过哪些尝试?有没有社会力量的参与来帮助你们?

阎老师:香港中乐团和社区的联系是很密切的。香港政府要求香港中乐团每年必须要去社区和学校演出一定的场次,作为民乐普及的必要活动。香港中乐团每年到社区的演出大概是120多场,包括在养老院、医院、社区等地方的演出。此外,社区活动还包括我们举行的“器乐节”。如前面提到的2001年乐团与近千名香港市民共同缔造“千弦齐鸣”,首创最多人同时演奏二胡的纪录;2003年“SARS”蔓延期间,为了用艺术的手段振奋香港市民, 3000多名鼓手齐奏,创下了历史上最多人一起打鼓的纪录;还有“古筝节”、“笛箫节”等。所以香港中乐团和香港市民是非常亲近的,包括我们的“指挥节”和“作曲家节”。香港中乐团每年除了有五、六十场买票的音乐会以外,还有120多场非售票的演出,其中包括专门针对中小学生的演出。

提问四:我们知道民族管弦乐队是一个大型的音乐载体,对于我们民间存在的小型乐队组合而言,大型的民族乐团是否有义务将其剥离出来研究?或者说从指挥、乐团的角度来看,是否应该把小型乐队组合体现出来?香港中乐团在这个问题上有什么样的经验?

阎老师:我本来就要讲这个问题的,谢谢你的提问。香港中乐团作为一个大型的编制,中乐团里面实际上也包括了古乐音乐小组和民间音乐小组。其中,民间音乐小组包括江南丝竹、广东音乐以及吹打乐。古乐回响、南柔北刚、都市交响…..等等,交响化和民间传统这两个方面都是要抓紧的,可以说是双肩挑。我们也会邀请民间的音乐家和一些小音乐团体来与我们合作,比如说潮州弦诗、广东音乐、江南丝竹、西安鼓乐等。我们对小型乐队的组合部分很重视,音乐会的节目单上小型乐队的节目也要占一定的比例。香港中乐团多年来一直有个系列,就是“传统与现代的对话”、“纵乐世界”,我们做过的音乐会和唱片包括“吹@世界”、“寻找他乡的琵琶”、“簧@世界-口簧-笙与管风琴”、“天籁传情-原生态侗族大歌与朱践耳-黔岭素描”、“丝路长安与龟兹古乐”等等。

最后,阎老师还给同学们分享了他在台湾工作期间与台湾的易学大师刘君祖先生合作举办了两场名为“观易赏乐”的音乐会。阎老师提到他举办这场音乐会的目的就在于他想让学易经的人了解中国音乐,也让学音乐的人了解易经文化。他生动地向同学们讲解了他是怎样将古老的智慧与现代科技紧密结合在一起的。

总而言之,阎惠昌在这场演讲中,令同学们充分感受到了他宽广的视野、肩负的担当,以及孜孜不倦的追求。

(不过小编最后还想说的是,虽然阎老师在课前已经提出音响设备在这次演讲中的重要性,但教室里新的高级音响令人难以掌握,看着满头冒汗的阎老师最终在设备科工作人员的帮助下搞定播放后,那种恨不能将港中乐团的演出实况一一奉献给听众的迫切心情,同学们发自内心的体会到:阎老师对港中乐团的爱,和他对中国民族音乐的爱!)

文字:胡蒙

摄影:闫旭

编辑:熊曼谕

主办:

上海音乐学院·中国仪式音乐研究中心

协办:

香港蓬瀛道教音乐研究基金

项目资助:

国家“双一流”高校建设项目经费资助

上海高水平地方高校建设扶持项目经费资助

(萧梅教授团队“生态音乐学研究”建设项目)