《中央音乐学院学报》2003年第1期

仪式环境中的道教音乐[1]

摘要:道教音乐是体现在道教信仰行为之中的仪式音乐,不充分关注仪式环

境和背景的道教音乐研究,即是一种片面的研究。通过道教仪式结构要素与音乐

的相互关系之探讨,可以看到,道教科仪音乐在仪式中扮演的角色不是单向的主

从关系,而是互动性的。在道教仪式这一“整体”结构中,道教科仪音乐起到其

他任何一个“部分”所不能代替的作用。

关键词:道教;道教仪式;道教音乐;仪式环境

过往对道教音乐的研究一直带有某些片面性。这种片面性主要体现在两个方面:其一,单纯地视道教音乐为“音乐”。因此,部分研究者眼中的道教音乐,是“音乐现象”而非“宗教现象”(或说“文化现象”)。其二,因为道教音乐被视为“音乐”,忽略了这一“音乐”赖以生存的“道教”环境。在我看来,道教音乐是体现在道教信仰行为之中的仪式音乐,不充分关注仪式环境和背景的道教音乐研究即是一种片面的研究。

诚然,对道教文化的研究,不同的领域或不同的专业,其研究的重点与专长应该有所不同。道教音乐的研究侧重于音乐方面的考察与分析理所当然,顺理成章。问题是,专题性(专业性)的研究,能在多大程度上体现“道教”的固有特征,这是不应该因专业局限而出现片面性的。

因此,本文拟将道教音乐放置在道教仪式这一特定环境中予以观察分析,从“仪式”与“音乐”的关系中,体验道教音乐的某些行为特征。

关于道教音乐的概念

如果只是将道教仪式中出现的音乐现象,以“道教音乐”作称谓,道教音乐这一名称是成立的。但若用“音乐”的概念和定义来解释这一属于宗教活动的仪式行为,某些层面上看,不仅“名”不符“实”,而且这一仪式行为的某些方面与“音乐”毫不相干。

一般作解释的“音乐”,是指通过有组织的乐音所组成的艺术形象,表达人们某种思想感情,反映社会现实生活。音乐是表演艺术,通过演唱、演奏,为听众所感受而产生艺术效果。[2]音乐的基本属性是可以被欣赏的艺术价值。

在民族音乐学(ethnomusicology)领域,“音乐”这一概念多有讨论,而且,当“音乐”被放置到研究对象的环境和文化中去审视时,“音乐”的概念随之有各种各样的不同解释。例如,美国民族音乐学家安东尼‧西格(Anthony Seeger)对音乐的概念就有这样的解释:音乐是什么?音乐的音频录音或许告诉我们,音乐就是音乐。但是,音乐远远不止是音乐,我把音乐定义为一种“意图”(intention),这种“意图”使得某些音响被称作“音乐”(或类似我们称之为“音乐”的某些人为结构的音响)。要系统地阐述被某特定人群的成员所接受的“一连串的声音”何以被叫“音乐”(或类似的其它叫法),无疑是需要才能的。音乐是随着对表演的实施、欣赏和参与而激发起来的情感。音乐是音乐,但音乐也是意图和认识,它既是音响结构和形式,也是感情和价值。社会成员们创作、学习和表演音乐,并对之产生反映,因此,音乐是由社区成员创造的,以有组织的声音为媒介的信息交流系统,这一系统被用于成员之间的交流沟通。[3]

上述解释给予我们一个启示,即,音乐作为一个概念来理解时,它既有于声音之物理运动上的表象特征,更有其文化载体的深刻内涵。因此,对音乐概念的认识,仅观察其物理现象上的表征,并据之以解释音乐之概念是远远不够的,还应从非流于表征的文化上理解音乐,界定其概念如何。对道教音乐概念之理解,也应观其表、里(表象型态与里内文化)之双重特征。

本来,对于道人们来说,是没有“道教音乐”这一词汇的,如果说有,也是道人们近来受到道外学者们界定了“道教音乐”这一概念的影响,而接受并顺应“道教音乐”这一概念和形式的。[4]道人们将他们展现在道教仪式中所进行的唱诵活动,称之为“念经”。“念经”在道人们的心目中是一个广泛而抽象的概念。广义上讲,只要是道士从口中唱出或念出的都可以称之为“念经”;狭义上讲,“念经”又依据唱、诵、念的不同形式,有称“赞”、“颂”、“偈”、“韵”、“咒”等等。歌唱性较强的“念经”,道人们通常称之为“韵”、“韵子”、“韵腔”。唱诵这种“韵”或“腔”有称作“喊”或“喊韵”。依据不同的法事内容和对象,“韵”又分为两种不同的性质,一为“阴韵”;另一为“阳韵”。“阴韵”是用于“施食”、“济炼”、“荐亡”等阴事道场中的经韵;“阳韵”是用于对神仙礼赞或喜庆吉祥等道场中的经韵。

除“念经”以外,有些道教宫观里还有一些由乐器演奏的音乐,道人们称之为“牌子”。所谓“牌子”即类似于一般民间音乐中的“器乐曲牌”,常用于道教仪式的开坛以前(道人们称作“打闹台”)和道场进行过程中(道人们称为“过场”)等场合。“牌子”依据对象之不同,又有“正曲”和“耍曲”之分。“正曲”是与科仪内容较密切相关的环节时演奏的“牌子”;“耍曲”则是与道场上的俗民百姓交流、取乐时,或是在科仪进行的空档间歇期间演奏的“牌子”。

在道外,“道教音乐”这个名词何时何人始用目前尚难确考,但有一个基本事实是清楚的,即“道教音乐”是从事这一领域研究的学者们,或是体验过道教宫观、道场科仪活动的人们,以“音乐”的基本要素如音高、节奏、旋律等为基准,对道人在执行科仪中的“念经”行为,给予的一个称谓。这一称谓逻辑是:“音乐”是总结,支配“音乐”的事象,是作为“音乐”这一总结的分类参照。例如,使用在舞蹈这一事象中的“音乐”,就称为“舞蹈音乐”;使用在宫廷中的音乐,就称为“宫廷音乐”,以此类推,便有“电影音乐”、“戏曲音乐”、“民间音乐”等等,自然地,使用在“道教”之中的“音乐”现象,顺着这一逻辑就成了“道教音乐”。

叙述至此,道内道外关乎道教音乐的概念,似乎只是同一现象的各自表述。然而,深入一步地观察仪式中道教音乐的发生现象,我们会发现,道教音乐在道内和道外有不尽相同的本质内涵:

道外所理解的道教音乐,是音乐概念,称之为音乐即肯定了其被用于欣赏的基本属性,因此,道外人理解的道教音乐,是艺术,是宗教艺术。

道内所理解的道教音乐,是仪式行为,是念经拜忏的具体程序,因此,道教音乐在道人看来,可称之为艺术,但更是仪式本身。

既然道教音乐就是仪式本身,在此要探究的是,道教音乐与道教仪式是怎样的关系?讨论这个问题,我们不妨先看看道教音乐赖以生存的仪式环境。

道教音乐生成的仪式环境

仪式,在道内习称“科仪”。道教大师闵智亭对科仪有这样的解释:

科,可解作动作。《说文》科有程、条、本、品等义。《说文》“程”有法则义,荀卿曰:“程者物之准也”。《玉篇》科亦作程解,故科即程序。俗云“照本宣科”,即是本着一定程序敷演如仪。[5]

仪,为典章制度的礼节程序、法式、礼式、仪式等,如常说的“行礼如仪”。[6]

道教徒做道场法事的规矩程序,依不同法事定的不同形式,按一定法事形式准则做道场叫“依科阐事”。俗话说的“照本宣科”,就是这一同义语。道教徒把这种“底本”叫做“科仪本”,把做某种法事的“底本”叫做“某某科仪”。如开坛法事的“底本”叫“开坛科仪”,荡秽叫“荡秽科仪”,简称叫:开坛科、荡秽科。[7]

据上述,“照本宣科”的仪式行为中,道教音乐属于“宣”的一部分。如何“宣”?“宣”的意义何在?观察“宣”的过程,或许可以获得某些解释。与“宣科”过程联系着的是仪式进行的环境,环境因素则包括人员、时间、空间、场合、背景等等。这里,试用“结构主义”(Structuralism)的某些原理,将道教仪式环境当作一个系统性的结构组合加以分析,窥探道教音乐在这一结构系统中,与道教仪式之间的相互关系。

从概念和定义上讲,所谓结构(structure)是指事物系统的诸要素所固有相对稳定的组织方式或联结方式。两个以上的要素按一定方式结合组织起来,构成一个统一的整体,其中诸要素之间确定的运作构成关系,就是结构。结构体现为要素的组合、总合、集合,诸多要素借助于结构形成系统。

二十世纪五十年代以后,在人文科学的某些领域如语言学、人类学、哲学、心理学、文艺学等学科中流行着一种认识事物、研究事物的新倾向,即结构主义。结构主义是一种方法,不是一门哲学。它认为每门学科、每件事物都存在着一个内在的体系,这个体系是由事物的各要素按照一定的规律组合成的整体。它主张从事物的整体上,从构成事物的诸要素的关联上去考察事物、把握事物。

最早用结构的观点从事研究工作的是瑞士语言学家斐迪南‧德‧索绪尔(Ferdinand de Saussure)。他把语言作为一个整体来研究,提出了语言研究中的同时性概念,也就是从构成某一语言现象的各种成份的相互关系中、而不是从它们的历史演变中去考察语言。第二次世界大战前后,法国哲学家、人类学家克洛德‧莱维‧施特劳斯(Claude Levi-Strauss)在南美调查了当地土著生活情况后,发表了一系列有关人类学的文章,提出用结构的观点分析人类社会。他认为人类社会文化的表现形式是多种多样的,通过对众多不同表现形式本身的研究,而不是借助任何外界的因素,可以找到一个囊括并说明各种现象的符合逻辑的体系,这个体系就是这一事物的结构。结构与现实不同,它是从现实中抽象出来的。只有对事物的结构进行分析,才能真正明白这种事物。因此,学者的任务就是要从事物的千变万化中找到那种具有普遍意义的结构。[8]

道教科仪音乐是道教科仪这一整体结构中的一个组成部分,若将道教科仪作为一个整体结构来作分析,即会使我们从其构成这一结构体系的诸种因素中,对道教科仪及其音乐有一宏观性的认识和了解。

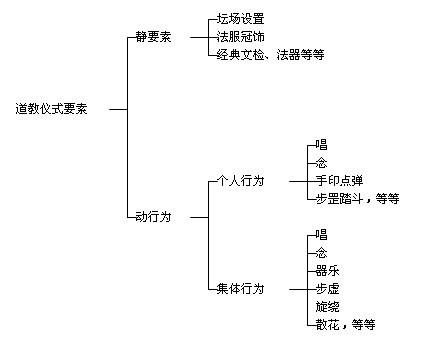

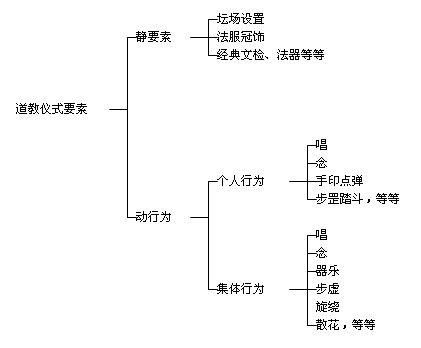

讨论到道教科仪结构,有学者认为:从仪式结构来分析,道教仪式是内容和形式相结合的道教徒的行为,它的内容就是仪式体现的教义思想,它的形式就是表现信仰的动作行为。广义地认识这一动作行为,应该包括普通教徒的烧香叩头,跟随转坛等。狭义的认识,就是指道士们进行的斋醮科仪,在教外人看来,类似于一出出的戏。进一步分析道士的仪式行为,它们包括“静”的和“动”的两种行为要素部分。[9]

静的要素有:坛场设置、法服冠饰、经典文检等。

动的要素又有个人的“动”行为和集体的“动”行为两种。个人的“动”行为,概括起来,同一名中国戏剧演员的基本功是相同的,即:“唱”、“念”和“做”。“唱”和“念”是口的行为,“做”配合“唱”和“念”或独立演释,有手、足、眼、体等行为。

绝大多数道教仪式都是由仪式执行者集体进行的。进行仪式的道士们具有较严格职务规定,如:高功、都讲、监斋等法师,侍经、侍香、侍灯等职事,以及一般的道士。在集体的“动”行为要素中,较有代表性的有:步虚、旋绕、散花等等。

道教音乐,是道教仪式的“动”要素中的重要部分。不论是个人的唱念或者集体的旋绕,也不论是有伴奏的唱赞或无伴奏的吟诵,都离不开音乐。

以上从结构角度对于道教仪式要素的分析,图标即:

也有学者从另外的角度,对仪式的结构作了分析。这种结构分析,依仪式的应用方式而分成四种基本类型,即语言型、图象型、动作型和器物型。[10]

所谓“语言型”,是通过语言的运用而达到对祈禳心理表达的文化形态,它源于对语言的神秘观念,反映了人类对自身的极端夸耀。由于语言与思维是人的禀赋,而语言又是人的意识与意志表达的工具,因此它也被用来对实有的外在之物或虚无的外化精神现象施以影响,以寄托祈福禳祸的愿望。

“语言型”有咒祝、歌颂、吉语、禁忌等表现形式。

所谓“图象型”,是以图象寄托祈禳心理的文化形态,它通过“立象以尽意”,往往带有神秘的象征意味。“图象型”有符�、画像、造型等表现形式。

所谓“动作型”,是以动态行为追求祈禳效果的文化形态。它借助程序化的动作或有一定过程的行为,达到对外物的干预的目的。“动作型”有舞蹈、仪典、占卜等表现形式。

所谓“器物型”,专指以人造物或加工过的自然物作为祈禳工具的文化形态,它们往往以巫术、宗教观念为认识基础,具有法物的性质。“器物型”有厌胜物、辟邪物和吉祥物等表现形式。

上述两种结构分析,虽然在分析的方法和角度上各有稍许不同,但从中可见所排列的结构组成因素是具有基本性和一致性的。作为本文要讨论的中心或要点,音乐是上述结构系统中一个十分重要的组构因素。如从相对独立的角度,将道教科仪音乐作为一个小的结构系统,从道教科仪的整体结构系统中抽离出来分析,道教科仪音乐的结构又是如何呢?

从道教音乐研究者的角度来看,现时道教音乐分为由用人声唱诵的声乐形式和由乐器、法器演奏的器乐形式两类。

从音乐诸要素的表象形态作分析,在一条以“叙述性”和“歌唱性”作为两极的连续线上,由人声唱诵的声乐部分,又可细分为如下几种形式:[11]

第一,唱中夹说白的“朗诵式”声乐形态。这一唱诵法是一种按照自然语言声调而略为戏剧化了的经韵音乐,韵曲的旋律材料基本上集中在几个音上,通常表现为,在一段或几段经韵唱完后,插入一段有一定韵律的经文道白或咒语,然后再接唱经韵。

第二,专用于诵念咒语而形成的“吟诵式”声乐形态。这种诵念唱法,韵腔旋律性较弱,以近语言性音调沿着五声音阶的框架,一字一音,在较狭窄的音域内展开,句未结尾落音趋规范化,可细分为“有节拍”的吟诵和“无节拍”的吟诵,上下两句无限反复,直至将咒语念诵完毕。

第三,“念唱式”的声乐形态,这种声乐形态音乐起伏曲折不大,音调平稳规整,是一种似念似唱的形态,旋律精简,少拖腔,呈公式化有规律性的上下句式结构。

第四,歌唱性很强的“咏唱式”声乐形态。

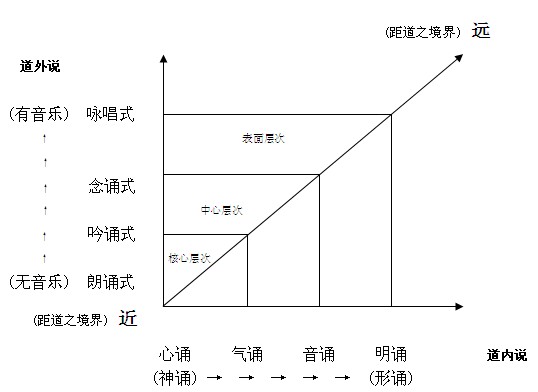

如图标:

第一种器乐曲牌的演奏,大都在斋醮科仪开始之前运用,以吸引百姓群众前来看斋和扩大声势。

第二种是过场音乐的演奏。这种过场音乐的演奏又分为两种情况:一种是在经文唱诵中,于经韵与经韵交接的间隙中演奏过场音乐;另一种是在科仪活动中,通过过场音乐演奏,起到转换法事程序的作用。

第三种是作为经韵唱诵的伴奏和伴配法师行法时动作的器乐演奏。前者除一些传统的中国乐器如笙、管、笛、唢�戎�外,使用小镲、铛、手铃、大小木鱼、大小鼓和大小磬等法器演奏的“铛镲牌子”,在为经韵的伴奏中,通常起击拍数板,烘托仙道气氛的重要作用。后者的音乐曲目及乐器配置基本上与上述第一种器乐演奏相同,只是运用在不同仪式环节。

站在道内人的角度,上述由用人声唱诵的声乐形式和由乐器、法器演奏的器乐形式,于表面形式上看,似乎只是一些称谓习惯上与道外人有所不同,如被道外人称谓的“声乐类”,即是道士们“念经”的部分,道人们分别有称“赞”、“颂”、“偈”、“诰”、“咒”、“步虚”等等。本来,这些“赞”、“颂”、“偈”、“诰”、“咒”等,皆属于一些文体格式和名称,而对道人们来说,这些名称也具有经韵上作分类的意义。同一文体名称冠名的经韵,往往在经韵旋律、结构,或在音乐风格上,都具有一定的共性因素。如以“偈”冠名的经韵,道士们一看这一名称即知该类经韵的曲体结构和旋律模式。由此可见,道内、道外两种音乐结构观念上的不同角度,实际上涉及到两者间尚未沟通的较深隐层面。

诵唱与演奏在仪式结构中的意义

音乐作为广意“声音”的含意,其在仪式中具有的功能意义,是每一个道士入道之时就心领神会的。仪式过程中,道人们非常清楚音乐于功能上的主次之分:与经文内容联系在一起的音乐(即声乐诵唱经文的部分),在仪式中的作用是主要的;而经文之外的器乐演奏,则居次要地位,只起作烘托道场气氛,调节道场情绪的作用。因此,武当山道士们称带有娱乐性的器乐为“耍曲”;在苏州、无锡一带则可见到道士表演类似杂耍性质的“飞钹”[12]等等。

从功能形式上看,音乐的功能在仪式中又表现为隐伏功能和外显功能两种类型。

道教仪式中,有“内斋”和“外斋”之分。据《金�大斋启盟仪》:“内斋者,恬淡寂寞,与道翱翔。昔孔子以心斋之法告颜渊,盖此类也”,“外斋者,登坛步虚,烧香忏谢,即古人祷祈之余意也。”可见,“内斋”是含有一种静意的仪,“外斋”则是含有一种动意的仪。在仪式行为之中,像念经礼忏,其动作程度不大,可以认为是“内斋”含意,而登坛拜表、步虚穿花、召请散花等均可以视作“外斋”含意。[13] 此处我们所说的音乐之隐伏功能和外显功能,与“内斋”和“外斋”是相对应的,亦即,音乐的隐伏功能作用于仪式的“内斋”,音乐的外显功能作用于仪式的“外斋”。

音乐的隐伏功能是依附于经文而存在的,其功能的引导动机也自然来自于经文所赋予的内容。经文出现什么内容,法事随之便会有相应的情节。而不同的经文选用何种音乐?被选用的音乐在仪式中起何种功能作用?这是道外人难以得知其详的。

相对于隐伏功能而言,音乐的外显功能则易于外观者所理解。事实上,这一外显功能也正是针对参与道坛的信众和百姓而发生的,其所要达到的目的,就是以音乐这一形式吸引百姓,提高他们参与仪式的兴趣。

道外的研究者们在对道教科仪音乐形态做分析研究时,一般较集中在“音乐”本身的讨论。研究者们按照经韵诵、唱时词与旋律之间的互相关系而描述其形态时,根据道人的诵、唱方式是“近”于语言性或是“近”于歌唱性,而有了“无音乐性”(近于语言性)或“有音乐性”(近于歌唱性)的判断和分析。

相对于道外人对道教音乐作出的“无音乐性”和“有音乐性”的外观现象描述,道内人视其诵经则有“无形”和“有形”之概念。

诵经,是学道者初习仪式必学的一种仪式行为。据《无上秘要》引《洞玄空洞灵章经》称:善信男女“若能长斋,诵经灵章,万遍道成,身生水火,立致飞行,其道高妙,不得漏泄。”反复诵经就能沟通入神,“千遍能神,万遍通真。通神则与神交言,逆知吉凶;通真则与元始睹颜,入水不沉,入火不燃,经灾履厄,腾景三清。”故斋戒诵经,功德甚重,上消天灾,保镇帝王;下禳毒害,以度兆民,生死受赖,其福难胜。“夫天地运终,亦当修斋,行香诵经;星宿错度,日月失昏,亦当修斋,行香诵经;四时失度,阴阳不调,亦当修斋,行香诵经;国主有灾,兵革四兴,亦当修斋,行香诵经;疫毒流行,兆民死伤,亦当修斋,行香诵经;师友命过,亦当修斋,行香诵经。”

道教诵经多与方术相联系。《灵宝无量度人上经大法》称诵经要与佩符相结合,称“皇人曰:凡诵经行道须佩真符,而行此道则万神敬从也。”诵经又要同存思和内练相结合,称诵经先要洒扫�羰遥�平坐烧香,默念咒语,“瞑目静存,东方青龙吐两合月华白气及肾水,如大海中浴洗,去五脏秽浊”,又存南方真火、丹田婴儿等等。

道教诵经的方式有多种,计有:心诵、气诵、形诵、神诵。“诵”亦即“祝”,所以也有心祝、密祝、微祝等等。概括上述种种诵经之法,可用无形的“神诵”和有形的“形诵”来形容。无形的神诵,包括心诵、气诵、心祝、密祝等;有形的形诵则包括:音诵、明诵、微祝等等。

虽然从表面形式上看,“神诵”与“形诵”只是诵经方式上的不同,用道外人的观念来看也就是“无声”(无音乐)与“有声”(有音乐)的区别。而从道教的角度看,其内隐的意义则深奥而复杂。

南宋王契真《上清灵宝大法》称“诵经之法,各有所主,有心祝、微祝、密祝。故心祝则心中神存意而祝也;微祝则自己可闻其声也;密祝,口言而已,使外人莫晓其声也。”同书卷二十四:“此外有意诵,各随事之轻重,分所诵之内外耳。诵则下声而诵之,咏则朗吟以咏声。十言一咽律,则养气而润泽内宫也;一百言一啄齿,则集真和神外保不空尸竭神也。”《灵宝无量度人上经大法》中说:“正月为上元,自十一月十二月正月皆存在上宫天尊诵经。七月为中元,自二月三月四月五月六月七月皆存在下宫天尊诵经。凡诵经时,须是行定法后,着耳彻听天尊诵经之声,琅琅然如钟声。”

在上述种种诵经之法中,唯有无形的神诵之法,亦即无声的诵经之法为最上乘的诵经方法,即跳出自我,以身外之身诵经。《大洞玉经疏要十二义》:“诵经者以太无神诵为上也。夫诵经之法有三:一者明诵,二者默诵,三者半明半默诵。三法总谓之形诵,非诵法之妙也。惟运我元神,跻于太虚,直至寥顿时金阙之界,朝礼元始天王,定神太空之内,自见天元无极法界圆明于中,朗诵仙经,混合百神,真所谓太玄一音,流响玉清,乃神诵之妙也,是为诵经第一义。”

由此看来,在道人们的心目中,越是无形、无声(无音乐)的“神诵”,其境界越高,离自己理念中的“道”(即虚无)的距离就越近(直至进入“道”的状态);反之,越是有形、有声(有音乐)的“形诵”,相对而言,与“道”的理念和虚无的境界相距就越远。这大概就是老子所说的“大象无形;大音希声”的一种体现吧。

这一现象以图标作解如下:

说明:图中从(神诵)到(形诵)包括“心诵”、“气诵”、“音诵”、“明诵”(即道内说)这一轴线,以及从(无音乐)到(有音乐)包括“朗诵式”、“吟诵式”、“念诵式”、“咏唱式”(即道外说)的另一轴线,是道人们诵经方式的变化状态,即道外人作“音乐”上理解的从“无音乐性”到“有音乐性”的运动形式;图中“远”与“近”这一轴线,则是指在诵经方式的变化(神诵、形诵)与音乐运动(无音乐、有音乐)的过程中,与之相对应的道人修持境界层次深浅之程度(核心层次、中间层次、表面层次),以及与“道”之理念相隔“远”“近”之距离。

行为上表现出上述理念,反映在道人们对“音乐”在仪式中扮演着什么样的角色的定性、定位。也就是说,道人们在诸如仪式中使用不使用音乐?使用什么样的音乐?怎样使用音乐等问题上,用行为语言作出了如同上图所示之关系的回答。以下举几个相关的例证作说明。

江南一带的上海、苏州、无锡、常州一带的正一道派的传统习惯中,道士的培训通常都是分为两个途径而进行的:一为随法师学习经忏道法,将来担任仪式中布道行法的法师;二为随乐师习乐,将来做抚琴弄弦的乐师。这一培训方式既是一种分工形式,也是对这些道徒将来在仪式行为中所扮演之角色的定性定位。很显然,作为法师,是仪式活动中的中心人物,高功、都讲、表白等法师更是仪式的核心人物;作为乐师,则是配合这些中心人物起着协调和辅助仪式进行的作用。法师和乐师的身份定位表现得十分清楚:法师是活动于道场坛上的“台前”人物;乐师则是活动于道场坛下的“台后”人物。就连在道场上的服装穿著也表露了这一身份,法师在道坛上一律着道装法服,而乐师除有时在仪式中参与法师有“行乐” [14]活动外,一般只着便装道服。法师和乐师的行为本身的定性定位也随之有了显明的表示:道坛上法师们诵经演法的行为,是仪式的主体,是与“道”相联系的“近”“宗教性”行为;乐师们坛下的吹拉弹打等行为,是仪式中起相辅助作用的行为,虽然这一行为也与“道”紧密相连,是仪式的一个不可分割的部分,但与法师的“近”“宗教性”行为相比较,乐师们的行为则是相对而言的“远”“宗教性”行为,而且这一行为在某种意义上带有一定的通俗“娱乐性”的成份,如仪式中乐师们时而演奏由民间“堂名”[15]中吸收进来的江南丝竹和苏南吹打曲等。

香港道坛中,将仪式中的行法人员称作“经生”。“经生”是道观内的专职唱诵经韵、执行仪式的仪式执行者。担任器乐演奏的乐师,习称为“醮师”,是职业性的艺人,而非道观内的仪式执行者。这些“醮师”除在道观受聘演奏乐器外,有些“醮师”还兼顾有佛教寺庙、殡仪馆超度亡者的仪式、粤剧演出及其它一些民俗场合中的乐器演奏。从这些“醮师”的身分、职业特点,以及在道教仪式中所扮演的角色,“音乐”在仪式中的定位已十分清楚了。

在道外人对道教音乐作分类时所说的“器乐类”中,道人们对乐器和乐曲也有清楚的定性定位。乐器方面,道人们称鼓、钹、铃、铛、磬、木鱼等道坛内坛所用的器物为法器,而唢�取⒌选Ⅲ稀⒍�胡、琵琶、三弦等,则称之为乐器。之所以称铛、磬、木鱼等为法器,是因为这些器具被认为在道教仪式的演释中具有“法”的力量和“法”的象征意义。每一件法器都有各自不同的功能作用,如鼓被认为具有通神避邪的作用;[16] 钟,其柄上端称作剑,山字形,以此象征三清,具有降神除魔的作用;[17] 磬,其声铿锵琳琅,可上彻云霄,下振泉壤。[18] 正是由于法器具有这样的法力,因此,法器的使用就不似外人所见,只是在道人唱诵经韵时,跟腔击节那般简单。例如江南正一道做“进表”仪式时,其中有一环节称作“金钟玉磬”,“金钟”和“玉磬”分别指称两件不同的法器,道人们说这两件法器可以用不同的敲击点数来表达出天地之数。可见,道外人看到的“金”“石”之器,在道内人的眼中其内隐的宗教意义是何等奥秘。与这些有法之器相比较,吹管、拉弦乐器就显得次要许多,法事中,敲击法器的皆是坛内行法的“法师”,而演奏乐器的则是道坛下的“乐师”。单纯从音乐的角度来看,法器是属于敲击类的节奏乐器;笙、箫、笛、管等是旋律乐器。节奏性乐器与旋律性乐器相比较,一般道外研究者认为后者音乐性较强,是作音乐型态分析的重点,而两者与“道”(即“宗教性”)的远近关系,在道内人士看来则恰好与此相反。

乐曲方面,乐曲在仪式中运用的法规(也可称为演奏习惯),如,何种乐曲在仪式中具有何种地位,哪些经韵用乐器伴奏,哪些经韵不用乐器伴奏,哪些经韵用哪几种乐器伴奏等,都反映出了道人的上述理念。

无论是全真道还是正一道,在仪式中对不同器乐曲的演奏是有不同态度及层次的。这种区别以武当山道教宫观的演奏习惯最具典型。武当山道教宫观内道士们把仪式中的器乐曲分为“正曲”与“耍曲”两类。“正”、“耍”二字已明确表露出道人们的定性倾向:“正”有正统、正规、正式、正经等意;“耍”有玩耍、耍弄、逗趣等意。从两类器乐曲的表现方式和内容上看,“正曲”的演奏表现方式拘谨而严格,内容实而不华,多用于“近”道(即宗教性)的仪式环节或内容;“耍曲”的演奏则洒脱活泼,在表现形式上重技术技巧,着重演艺性和娱乐性,多用于“远”道的仪式环节或内容。

另一个“音乐”性强和弱与“道”性的远和近之间关系的例子:笔者曾对苏州玄妙观的“天功”科仪做过较系统性地研究,[19]其中有一个现象既反映了道人们的“音乐”概念与“音乐价值观念”,[20] 也表明了“音乐性”与“道性”的相互关系。在“天功”仪式中笔者观察到,在科仪进行当中,大部份的经韵唱诵都有乐器和法器跟腔伴奏,但其中有几首经韵却只用法器随腔击节,未用非法器的乐器伴奏;这几首经韵是:“灵官诰”、“步虚”、“烧香颂”、“各礼师”、“鸣法鼓”、“恭对天颜”。如果我们从普通音乐观念的角度来看,这几首经韵与同一仪式中其它用乐器伴奏的经韵在音乐形态上没甚么区别,个别经韵甚至与其中用乐器伴奏的经韵之旋律基本一样,那么,何有这伴奏形式上的用乐与不用乐之分呢?为此,笔者曾访问过担任乐器伴奏的几位道长,道长们说,这几首经韵是“神圣”的,是法师做“功法”用的,所以不能用乐器伴奏。至于为甚么“神圣”的,做“功法”用的经韵便不能使用乐器伴奏,道长们只说是历来如此,未作进一步解释。为说明这一问题,我们不妨先看一看这几首经韵的内容和其所包含的意义:“灵官诰”是一段诰文。在道教经典中,“诰”是诸尊神、仙真、祖师对道教徒的训诫勉励文告。《玄门日诵早晚课》中的“宝诰”,是道教徒每天早、晚必须虔诚诵习,严以律己,善以待人的行为规范。“步虚”从字面上理解,是步入虚无之“道”的境界的意思,经词中言道:“太极分高厚,轻清上属天。人能修正道,身乃作真仙。”“步虚”是“发符”[21] 科仪程序开始时唱诵的第一首经韵,行法道士唱诵此经以调适自己的身心状态,以使其步入清虚之境,施展法力。所以此经韵被视作道士们增长“功力”之“行法”方式。“烧香颂”是行上香仪焚香许愿时唱的一首经韵,在道教看来,“灵香可以达天帝之灵”,“凡遇有急祷之事,焚之可以通明之德。”[22] 因此,焚香之意念和行为,乃非凡之举。“各礼师”是请宣神灵的神咒,意在“存念如法”,属道士运作“内功”的行为。“鸣法鼓”是声扬召唤神力的宣通。“恭对天颜”则是面见仙真时,虔诚恭敬之心态的表露。上述几首经韵,有的是道士与神圣之间的交流,有的是道士修炼身心的行法表现。因为如此,为了与神灵交流的那份纯真感情,为了行法时的虔诚专一,为了道士们能在敬崇内静的状态中感悟仙道,非属法器的乐器伴奏似乎成为一种干扰。所以,不用乐,为的是体现修炼悟道时的纯真及避免这一悟道情感受到影响。

倘若上述所及观点成立,我们何许会问:既然愈“音乐性”,离“道”之感悟愈远,何不在仪式中只用“心祝”、“密祝”、“心诵”、“意诵”等无声“神诵”来取代诵经唱曲的“形诵”以及“吹拉弹打”等器乐形式呢?笔者认为,这一问题可从以下方面作理解:

首先,不同的科仪内容、场合、环境,及其不同的目的和对象,所运用的音乐是有层次之分别的,此层次概括为:“核心层次”、“中间层次”和“表面层次”。[23]“核心层次”所使用的音乐作用于澄清自身,保养元和,合助道力;“中间层次”的音乐用于有神与人、道人与俗人相沟通交流的场合;“表面层次”的音乐主要是迎合俗民百姓口味的娱乐性演奏。因此,同样是“念经”,拿早晚功课经的诵唱经文的方式(属“核心层次”)与“打醮”[24]场合中的诵唱经文的方式(属“中间层次”)相比较�r同样是“奏乐”,拿殿堂上作经韵伴奏的器乐(属“核心层次”或“中间层次”)与仪式中的器乐“打闹台”(属“表面层次”)相比较,不说其风格和表现上大相径庭,至少在“神”“形”的对比关系的处理上,显见其差异性。这种层次上的分别及层次间的差异性,表明了道人们在“道”与“音乐”之关系上所持有的态度。正是因为有这种层次上的变换,一首完全相同的经韵,因为在科仪中运用的层次不同,可能会出现不尽相同的演绎。例如,前述苏州玄妙观“天功”科仪中几首不用乐器伴奏的经韵(“步虚”、“烧香颂”等),如果在科仪中的其它环节,或是不同的科仪中唱诵,随着层次的改变(如由“核心层次”转换为“中间层次”或“表面层次”),即可加入乐器伴奏。

至于为何不纯粹采用无声无形、识心见性的“神诵”运用于各类仪式之中,还涉及到道教哲学内涵的问题。

说到道教哲学层面的“道”字,道教鼻祖老子称之为“玄之又玄,众妙之门”,[25] 他说:“道可道,非常道;名可名,非常名。无名,天地之始;有名,万物之母。故,常无欲以观其妙;常有欲以观其�e。此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”[26] 这里,老子开宗名义地说明了“有”与“无”以及“有与无”与大道的关系。

据此看法,“无”并不是什么都没有,“无”是道的核心内涵。道的外在存在是对宇宙间的承顺性、广容性、弹性、阴性等等的高度概括和总结,而道的实质则是“虚无”。虚无是最彻底的道,它无质、无形、无限。所以“虚无”是承顺和容纳实有的绝对的时空,是“虚无存在”。“虚无”、“道”都是对于承纳实有的时空而言,每一种事物、或具体的物质,都有其相对的虚无容纳它,这就是该物存在的道的“所得”。

“有”在这里包括三个方面的内容,即气精和运动方式或存在方式(或叫结构)或是普遍联系等,也叫规律法则等,它们都可以统称为事物的“内在之理”,老子叫它们“自然”,即“自然而然”。

从“有”与“无”的关系上看,世界上的万事万物莫不是从虚无之中生长出来的。没有“虚无”,就谈不上万物的萌生,是“虚无”为万物的产生,提供了条件和时空。所以老子说:“无名,天地之始。”始就是充分而必要的条件的意思。“有”赋与了万物的具体形态,使其有别于他物,或为有质有形独立的实体。所以老子说:“有名,万物之母。”正如同母亲赋于婴孩的肉身一样。

正因为“无”的功用,所以“常无”即永恒不变的“无”,研究它才能发现万物的微妙的存在状态和运动状态。正因为“有”的功用,所以“常有”即永恒不变的“有”,研究它才能发现万物的内在的规律和内在的联系。“常无”产生了道性的体系,“常有”产生了理性的体系,道性与理性之和,产生了丰富的繁荣的万事万物,这就是“玄”。“玄”的含义是幽远的、似乎是无序的、难以把握的、难以理解的、由偶然性组成的、纷纭的世界。只有明白了“虚无”,理解了“实有”才能把握万物存在与变化的“玄机”,而外在的“玄”的世界,又是达到明白四达与微妙精深的门户。人认识世界,总是由此及彼,由表及里,不断地深入玄妙的世界,又不断地超跃有限有形的局限性的过程。以“虚无”的心态“玄览”这个过程,以“实有”之心态去深入这个过程,才可以达到“知”“明”“觉”的三个思维状态。因此,对于哲学层面上的“有”与“无”之关系,我们可以理解为是从无形无名的领域向有形有名万物转变过程的两个阶段。“无”是形成现实性之前的潜藏性和可能性,“有”是一种实存的状态。“无”“有”的相连显示了“道”从形而上向下落实而产生天地万物的一个活动过程。[27]

依据道教哲学的这一“道”的原理和解释,我们可以理解到道教仪式中“音乐性”之“无”与“有”;“神”与“形”的相互关系,正是在由“神诵”、“无声”、“无形”、“无音乐(性)”到“形诵”、“有声”、“有形”、“有音乐(性)”的这一过程中,以“虚无”的心态和行为“玄览”这一过程,以“实有”的心态和行为去深入这一过程,才可以达到预期的仪式目的;也正是因为这一“虚无”与“实有”的相反相成关系贯穿于仪式过程之始终,“道乐”方露其“玄机”,显其“玄妙”。

从哲学的层面来解释道乐的实际行为,未免让人觉得有些牵强附会,玄之又玄,但道教本身刻意追求的就是一个“玄”字。不理解这一“玄”,就不理解道教,不体现这一“玄”,也就不成其为道教。上述结构上作分析理解的道教音乐,概括起来也终归于一个“玄”字。

道教音乐在仪式中的位置及扮演的角色

结构主义有一个重要的特征即是整体的概念。它强调,现实并非单纯存在于事物之单位、组成成分、要素或部分之中,而是存在于它们之间的关系之中的。以人体为例,要认识肝脏,就必须透过它与其它器官以及整个人体的关系来理解,只有在这些关系中,我们才能了解肝脏;作为一个“部分”,它的重要性和意义因着它与外界事物的关系而彰显。因此,结构主义在社会事务中把注意力由个体转向社会:个体是“部分”,社会才是“整体”。从个体存在的社会关系网络中去理解个体,并从中获取意义和重要性。孤独、孤立的“部分”,都不具有重要性或意义,因为重要性和意义只能来自于“部分”所处的背景。[28]

依照结构主义的这一观念,此处我们试将道教的仪式视为一个“整体”,运用于仪式之中的音乐,便是这一“整体”之中的一个“部分”。要分析和强调这一“部分”的重要性或意义,据上述理论,就应该观照与其相关系着的“整体”背景,从这一“部分”与“整体”的关系中,去探讨音乐在仪式中扮演着什么样的角色。

与音乐这一“部分”相联系的“整体”背景是相当复杂的,这里,我们选取两个较显明的方面,作一分析和探讨。

一、人员结构

探讨人员结构这一背景,我们至少要涉及以下方面的问题:

什么人做法事(仪式)?为谁做法事?参与法事的是什么人?不同的人员结构对法事(音乐)构成何种影响?

道教仪式的举行,一般有两种方式(或说仪式目的):一是用于自我修身养性的“修炼法事”;二是为“神灵”“人”所设的“斋醮法事”。

“修炼法事”是专用于道人自我养炼的仪式,人员的构成比较简单,除了道人自己,无其它闲杂人等,是一种内向表达的仪式行为。通过“�羯�”、“�艨�”、“�粜�”,道人们于修炼中体味一种超凡脱俗的“虚无”,领略“道”的玄妙。音乐在此种背景下,可有可无,[29]不处于首要地位,重要的是道人们追求的那种意念的存在。因此,仅从感觉效果中去体验这一背景中的音乐,直让人觉得有一种仙风道骨弥漫于其中。

“斋醮法事”的人员结构有所不同,除了道人之外,还有受仪式服务的斋主或俗民百姓,仪式的运作方式随之也就由“修炼法事”的内向表达方式,改为外向的表达方式,原因是,仪式所面对是有所需求的一群人等,而且他们也是仪式中不可缺少的参与者。音乐是仪式的一个部分,也是仪式过程本身,因此,这一背景下的音乐,于功能上来讲,就应俱备“敬神”、“娱人”的双重作用。既要照顾到神,更多的要照顾到参与仪式的人,无怪乎有人视一坛法事,“竟同优戏”。[30]

二、时空结构

时空结构是与人员结构相适应的仪式环境因素,探讨这一场所方面的问题应包括:

什么地方举行仪式(道观内或道观外)?固定场合或临时性场合?公开性场所还是封闭性场所?什么时间举行仪式(既定周期重复性仪式,如季节、节日等;或特殊偶然性仪式)?仪式进行多长时间?仪式雇用者对场地、时间有何特别要求?

针对时空结构是仪式运作的环境因素而言,随着这一环境的变化,音乐也随之有着不同的反映。因为环境的变化,部分会影响到仪式的内容、仪式的进行方式及程序,甚至关乎于仪式的目的。一个在道观内举行的仪式,与一个在民间场合举行的仪式相比较,实在是有太大的分别,既使是一个固定的科仪版本,在上述两种不同的环境中演示,也会因环境因素影响而出现一些临场即兴的变化特征来。我们时常可以看到,一些需时三、五、七日的法事,如因时空环境之限制,也可在仅几个小时内缩约完成。如苏南一带的道观,在需要做成日成天的法事过程中,担任乐器演奏的道士就要按一日的时间划分,而分别演奏“饭前吹打”、“饭后吹打”等。若法事依环境变化需加长或缩短,道人则要临时作出弹性处理。

相反,有些法事内容因其神圣性,而不可于时空上有任何的变异:需在殿堂内举行的仪式就不可在户外进行;不可任意改动或调整的经文,就不得伸缩念诵。就如前举江南道场中的“金钟玉磬”,连敲击的点数都是有严格规定的,不可多敲一声,也不得漏击一下。

通过上述道教仪式结构的要素与音乐的相互关系之探讨,我们可以看到道教科仪音乐在仪式中所扮演的角色不是一个单向的主从关系,而是互动性的。学术界虽强调道教科仪音乐是道教仪式不可分割的一个组成部分,但却认为道教音乐是服务于道教仪式的一种表现形式,即所谓内容与形式的关系(仪式是内容,音乐是形式)。笔者却认为,作为“整体”的一个“部分”,道教科仪音乐在道教仪式这一“整体”结构中,是其它任何一个位于“整体”之中的“部分”所不能代替的“部分”,这一“部分”在“整体”中所扮演的角色,体现在它与整体间的协调、互动关系上,而不在乎它在整体中的部位(何时何处)或成分(仪式中所占比例)。观察这一“部分”与“整体”间的关系与过程,音乐这一“部分”的角色定位及其功能特征也就随之突显了。

作者简介:刘红,男,哲学(民族音乐学)博士,博士后,曾任教于武汉音乐学院、美国旧金山市立大学等院校,现任香港道乐团团长、音乐总监,香港道教文化资料库编委,国立华侨大学、山东师范大学、香港中文大学等院校之客座、兼职教授。

[1] 笔者曾在一篇题为“道教科仪音乐研究之概念和方法讨论”(北京�U《中国音乐学》1996年第1期)的文章中,提出了道教音乐研究者在相关研究中,应注意道教科仪音乐的本体是如何反映其仪式核心的这一问题,本文可视为上篇论文的延伸和补充。在撰写本文之前,笔者刚刚与香港中文大学音乐系曹本冶教授合作完成了《道乐论──道教仪式的“信仰‧仪式行为‧仪式中的音声”三元理论结构研究》一书(北京宗教文化出版社,2003年),文中某些观点为笔者与曹教授的共识,相关内容引自该书第四章。特注。

[2] 参见《辞海》(缩印本)“音乐”条,上海辞书出版社,1980年版,页2037。

[3] Anthony Seeger <Styles of Musical Ethnography>, in 《Comparative Musicology and Anthropology of Music》, edited by Bruno Nettl and Philip V. Bohlman, Chicago: The

[4] 有关“道教音乐”在道内与道外人认同观念上的讨论,可参见刘红:《苏州道教科仪音乐研究》,台北:台湾新文丰出版公司,1999年,页303—312。

[5] 闵智亭�U《道教仪范》,台北�U台湾新文丰出版公司,1995年,页108。

[6] 同上注。

[7] 同上注,页108-109。

[8] 有关结构和结构主义的概念和定义参引了下列书目:

中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书‧哲学》,北京:中国大百科全书出版社,1987年;中国大百科全书出版社译编:《简明不列颠百科全书》〈Concise Encyclopaedia Britannica〉,北京‧上海:中国大百科全书出版社,1985年;上海辞书出版社编:《辞海‧文学分册》,上海辞书出版社,1981年;上海辞书出版社编:《辞海‧哲学分册》,上海辞书出版社,1980年;中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书‧外国文学I》,北京:中国大百科全书出版社,1982年。

[9] 详见陈耀庭:“论道教仪式的结构──要素及其组合”,载陈鼓应主编:《道家文化研究》第一辑,上海古籍出版社,1992年,页293-309。

[10] 见陶思炎:《祈禳:求福‧除殃》,香港:三联书店有限公司,1993年,页6-12。

[11] Pen-Yeh Tsao: 《Taoist Ritual Music of the Yu-lan Pen-hui 〈Feeding the Hungry Ghost Festival〉 in a Hong Kong Taoist Temple》, Chapter 4, Hong Kong: Hai Feng Publishing Co., 1989; 曹本冶、朱建明:《海上白云观施食科仪音乐研究》第六章第一节,台北:台湾新文丰出版公司,1997年。

[12] “飞钹”是一种用两只或四只(有时多至七只)铜钹,使其上下飞舞的表演节目,难度很高,非专门训练者不能表演。

[13] 见陈耀庭、刘仲宇:《道‧仙‧人 ──中国道教纵横》,上海�U上海社会科学院出版社,1992年,页131。

[14] “行乐”,是乐师们手持乐器随法师们一起穿行于行法的队列或活动之中,边行走边演奏音乐的一种奏乐形式,“行乐”由此意而得名。相对于“行乐”尚有“坐乐”之称,“坐乐”顾名思义即是落座奏乐的意思,除有必要参与法师的行法活动而作“行乐”外,一般情形下,乐师们大都采用的是“坐乐”形式。

[15] “堂名”,指苏州近郊专门从事婚丧嫁娶等民俗活动的民间艺人。有时也可代称这类民俗活动的组织或行为,如有称“做堂名”等。

[16] 中国道教协会、苏州道教协会编:《道教大辞典》,北京:华夏出版社,1994年,页954。

[17] 同上注,页722。

[18] 曹本冶、蒲亨强:《武当山道教音乐研究》,台北:商务印书馆,1993年,页162。

[19] 参见刘红:《苏州道教科仪音乐研究──以天功科仪为例展开的讨论》,台北:台湾新文丰出版公司,1999年。

[20] 同上注,页303-312。

[21] 〈发符〉是《天功》科仪中的一个仪式环节。

[22] 朱权:《天皇玉道太清玉册》。

[23] 此概念引自曹本冶、刘红:《龙虎山天师道音乐研究》,台北:台湾新文丰出版公司,1996年,页61-68;曹本冶、朱建明:《海上白云观施食科仪音乐研究》,台北:台湾新文丰出版公司,1997年,第八章。

[24] “打醮”是江南一带正一道对举行斋醮科仪法事的一种习称。

[25] 见《老子》第一章。

[26] 同上注。

[27] 有关道教哲学之“有”“无”关系的探讨,上述观点参引了李漫博、孙新强:《道法自然》,北京:中国文学出版社,页2-7;那薇:《道家的直觉与现代精神》,北京:中国社会科学出版社,1994年,页107。

[28] 参见Rex Gibson《结构主义与教育》( Structuralism and Education ),中译本,台北:五南图书出版有限公司,1995年,页15-16。

[29] 有些修炼如打坐、存思等,是没有任何声响的,全凭道人们在静默之中“心祝”、“密咒”,感悟道之真谛。

[30] “竟同优戏”语自清初叶梦珠《阅世篇》卷九,卷中说道教科仪音乐“赞颂宣扬,引商刻羽,合乐笙歌,竟同优戏。”