时间:2011年9月19日下午4时

地点:中央音乐学院综合楼701

主讲人:曹本冶

主持人:杨民康

录音整理:何华

杨民康:各位老师、各位同学,今天我们很荣幸地请到香港中文大学的资深教授,同时也是上海音乐学院的特聘教授曹本冶先生来给我们做学术讲座。大家都知道,曹本冶先生现在是国际上知名学者,他做过很多关于音乐学的教学与研究工作,尤其是培养了大量的在大陆、香港、台湾工作的民族音乐学家,我本人也是曹本冶教授的学生。现在我们请曹本冶教授给我们做讲座。

曹本冶:谢谢杨教授!杨教授邀请我参加贵校这次举办的跨界族群音乐文化研讨会的时候,说能否借此机会另外找一个时间跟同学们互动一下,听到了“互动”这个词,原本是想用座谈会,就是交流的形式跟大家很自由地探讨一些音乐学术问题的,但是民康说学校还是希望我能给一个比较正规的讲座。今天虽然是我坐在上面,你们坐在下面,看似是一个正规讲座,但是我不想搞得太严肃,希望在较为轻松自如一点的气氛中,与在场各位交流本人多年来从研究和教学中得到的一些开悟。因为这些是我的开悟,所以可能会是比较个人化的,不一定能引起所有人的共鸣。不过,重要的是,我视此为一次我、你之间思想上的交流和互动,希望你们在我说完后自由发言,多提出你们的意见和看法。

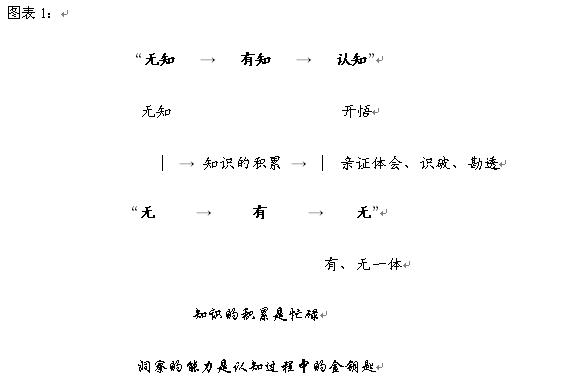

我这个讲座的题目叫“无知——有知——认知”,这是我对自己从一个像你们一样的学生开始,到当上老师,通过教学和研究不断地学习、觉悟的一个过程。民族音乐学对研究“文化中的音乐”的定位拉近了学科与其他人文、社科界兄弟学科的关系,随之而来的一个负面问题是:其中大量著作和所谓的理论概念充斥着学界,我们很多时候会在追随它们的忙碌中迷失了自己清晰的视野,这在民族音乐学学界尤其明显。不少国内的学生跟我说:“曹老师,我学民族音乐学两三年了,但我仍然很迷茫。”“这个学科究竟是怎么回事?”有这么多种说法。我想,一般常识告诉我们,当我们脑子很乱的时候,就应该退后一步,深深的透一口气,定下心来,用淡定、平和的心理再看问题,我们也许就能透过繁杂的表象觉察到简明的真相。下面我想用“返本归真”这四个字来说说我的体会。

首先给你们讲两个故事,这两个故事是我听来的,它们对我这十几年来的对自己和对学科的认识有很大的影响和启发。

先讲“和尚与书生”的故事。有一群人聚在河边,想过河,但因为船不大,所以船公说:“我只能分两次载你们过去。”其中一批人先上了船,船公把本来搁在沙滩上的船推下水,推船下水的过程中压死了很多小虾小蟹,在岸上等着摆渡的下一批人中有一个秀才,旁边站了一个和尚,秀才问和尚:“你看你看,真是罪过啊!造孽!造孽!这是杀生!和尚,你说这是谁的罪,是船公的罪还是那些坐船人的罪?”和尚上下打量了秀才一番,很不屑地说:“你这个臭秀才,谁都没罪,因为他们没有这个心去杀生。问题在于你,没事找事!”这个故事使我反省自己,学者常常自以为是,老提什么“文化含义”、“文化内涵”等等,对于局内人来讲,有多少是有意义的?我是谁?或许就是故事中的臭秀才。没事找事?怎么才能让自己不这么“臭”?

接着是“枕头与尸体”的故事。这个故事是一个唱歌唱得非常好听的尼姑(Ani Choying Drolma)讲的(我做了小小的改动)。有个师父教徒弟修炼,师父说:“这是一个枕头,里面是一个婴儿的尸体,你今天晚上就用这个枕头睡觉。”第二天早上,徒弟见到师父时,师父问:“怎么样,用这个枕头睡觉睡得好吗?”徒弟回答:“我睡不着啊。”师父问:“为什么睡不着?”徒弟说:“因为里面是一个人的尸体,我怎么能够睡得着。”师父说:“你今晚睡觉前再来我这里。”晚上徒弟来了,师父又给他一个枕头,说:“这个枕头里面是一只小羊的尸体。”徒弟拿去。过了一晚,徒弟去见师父,师父问:“睡得怎么样?”徒弟回答:“哎呀,好多了。”师父问:“为什么?”徒弟回答:“因为不是人的尸体。”师父说:“你打开来看看。”徒弟打开一看,枕头里面就是一堆乱七八糟的东西,别无它物。师父:“我两个晚上给你的都是同一个枕头,但是由于你思想上有了先入为主的选择,你对它就有了两种不同的反应。”这个故事给我的启发有两个方面。一是方法学上很重要的问题,就是用什么眼光,取什么角度面对研究对象,直接影响到对研究对象的认识。所谓“你的视野是什么?”“你的取向是什么?”“你的理论依据是什么?”等诸如之类的自我反省,其实就是在提醒自己,我是在怎么看这个东西的。概念、出发点、期望值制造了我对这东西的认知。我怎么看它,它就是什么。二是由于研究者的视野取向必然带有主观性,他看到的东西未必就是东西的本身(真相),也即是学界所谓的“真相的多面性”。而“真相的多面性”造成了“真相之不可寻求”。正如Shadows in The Field(《田野(工作)中的影子》)一书中试图表达的:存在于我们认知中的所谓“真相”,充其量只是真相的一面,或真相中的一个影子。

以上关于“我是谁”的故事,说的是观点和角度,概括了“学术”的关键问题。

继续探讨“我是谁?”接着要问的是“我在做什么?”你们会说,这个很简单,我是在做学问,搞学术嘛。但是,学问和学术是什么?依我看,学问有两个层面,一个是过程——学要问,问中学。国内的学生比较欠缺“问”的习惯,到了研究生的层次,大家上课还是很乖,老师看到的都是学生的头顶。为什么?因为都在记笔记啊!那么学问若被视为过程的结果(产品)的话,那是什么?就是知识。一个是学与问的过程,另一个是对学与问过程的知识建构。这里说的“过程”和“产品”,待会儿我还会用到。

学术是什么?它也有两个层面,一是求“术”(学习“术”)的过程,求术找的是方法,或者叫它方法学也可以。另一个层面,可能你们听过有人说:民族音乐学实质上是怎么看待“音乐”的一个方法学学科,也说得通。“术”(方法学)的获得,就是作为名词的“学术”,这是一个结果(产品)。“过程”与“产品”,是同一个银币的两面。

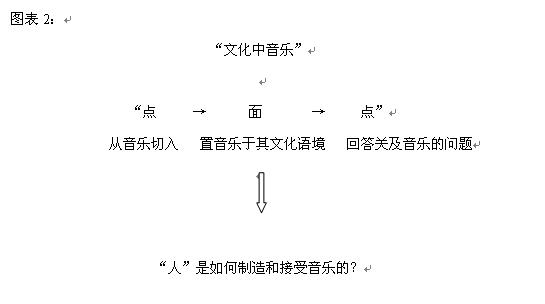

继续问“我在做什么?”现在问的是“做什么?”你们会说,那还用问,当然是研究“音乐”啦,或者是研究“文化中的音乐”。民族音乐学(Ethnomusicology)作为音乐学(Musikwissenschaft,英译Musicology)的一个分支,它的目的很清楚,是对人怎么样制造和接受音乐的一种认知。北美学者Rice的一篇关于对Merriam理论框架修正的文章里,提到“how man make music”(人是怎么制造音乐的)是音乐学的研究目标,但是我认为我们必须突出另外一个非常重要的问题:如果“制造”音乐的首要目的是给人听的,那么“人是怎么接受音乐的”便是一个与“人是怎么制造音乐的”同样重要的音乐学研究目标。试想,当我们探讨音乐的文化涵义时,怎能不谈音乐的接受呢?此外,既然“人是怎么制造和接受音乐的”是音乐学的研究目标,而音乐学作为一个人文学科之一,它的更为宏观的目的便是协同其他兄弟学科,共同获取对“人”的宏观认识。

在这里,我顺便想说一说“音乐学是什么?”大家都知道“音乐学”源自欧洲,阿德勒(Adler)称之为“Musikwissenschaft”(英文译名是Musicology)。德语“wissenschaft”是学问、学识、(自然)科学的意思,对音乐研究者来说实际上就是“音乐研究”的意思。而“音乐研究”(或“音乐学”)中,音乐历史的研究(Historical Musicology历史音乐学)和对世界不同音乐体系的比较研究(Comparative Musicology比较音乐学),则是音乐学下属的两个研究领域。本来这在学科内有着很清晰的层次关系,但是在上世纪50年代北美学界,有人类学偏向的一些学者在建造北美民族音乐学“自我”的一片热忱之中,把音乐研究中的一个学术领域Historical Musicology(历史音乐学)混淆等同于音乐学,出现了所谓音乐学视野与人类学视野对峙的局面。这是学科历史上的一个阶段性现象,上世纪80年代之后,这种不必要的对峙已经在国际学界逐渐消失。回归正题,对于人的宏观认知可以视为是对真理(?)的一个追寻,请注意,我在“真理”这两个字的后面打了一个问号。因为,如果存在着“真相之不可寻”,那么真理需要在哪儿找?佛教界的星云大师,他说真理“必须具有普遍性、必然性、平等性、本能性、永恒性、超越性、可证性”,这对我们很有用,我们做学术,寻求的就是这个东西。但是如果真理是这样的,那么就应该没有、也不可能包含太多的内容(比如生、老、病、死是真理)。如此,延伸到学术上,虽然学界的理论看来颇多,但它们的实质只是有限原则的诸多包装,或说法上的不同而已。在学术界,对于真理的寻求及其过程中冒出来的繁多的理论概念和方法学,有着一个从无知到有知再到认知的开悟过程。无知到有知的这个阶段,是知识累积的阶段;然后通过亲证来体会、识别,你才能有所认知。佛教视此为“悟”,是一个从“没有到有,再到没有”(或无—有—无)的修炼过程,后面那个“没有”,是“没有”和“有”共存的状态。我曾经因为觉得自己的知识层面不广而感到自卑,但是我的老师恩克蒂亚说:“One has a whole life to acquire knowledge. There is never going to be an ‘enough’ in attainments. What is more important is attainment of the ability of discerning”(大意是“人的一生都在学习,但是知识的累积永远没有‘足够’的时候,重要的是你如何获取方法学上的洞察能力)。我后来体会到,学术成熟过程中的“无知——有知——认知”,其中无知—有知阶段的知识累积是一种忙碌,这个忙碌可以是正面的,但也可以是负面的,没有目的的知识累积的忙碌,是没有意义的忙碌。一种洞察的能力是获得认知、即“开窍”的金钥匙,是在当学生的时候就应该培养的一个重要能力。

无知——有知——认知的开悟过程,其最终的“悟”,用中国一句话来讲就是:万法归一、一归万法。退一步看事物,一切就会简单易懂,没有那么神秘。对于宇宙万物,静下心来聆听,其互摄互入是如此简明易晓和理所当然。在我们的学术思维中,“互摄互入”使研究“文化中的音乐”成为必然,因为你不可能将音乐同它的文化语境在自然中分离开来。西方学界20世纪50年代喧嚷的“music in culture”、“music as culture”,其实早就存在于中华文化的智慧之中。

以此明镜看待和评估学界理论方法的“百花齐放”,除其繁琐表层,其本质就显得简单明了:对人类文化的研究,追其根本实质是对“人”之“思想”和“行为”的探究。“行为”作为“思想”的可观(?)外展层面,是诸多学科在文化研究中普遍用以切入并以此为进一步寻求对“思想”认知的途径。虽然不同学科有其不同的研究对象,但它们各自的学科理论和方法却都始发于这个对“人”(文化)之“思想~行为”的关注,包括以“文化中音乐” 为关注对象、属于“音乐学”(Musicology)范畴的“民族音乐学”(Ethnomusicology)。人文、社科学界对于“思想~行为”的研究所设定的前提是:行为是思想的外展,所以对行为的观察和研究,可以获得对其相应思想含义的认知。换句话说,我们看行为,就可以阐释行为背后的所谓文化含义。但是,行为作为思想的外展显示是否具必然性呢?有没有缺少思想的行为?当然有!给个不是很恰当的例子:杀人犯可以因为“暂时性的神经失常”而判为无罪,这意会着我们的社会文化中承认没有思想动机的行为。

对“思想~行为”的第二个设定是行为之“可观”。这里的意思是,“行为者”的行为,其存在与否决定于“观察者”的“可观”。但是,前者等同于后者吗?应该不是。又,何谓“可观”?何谓“能观”?有观察者看不到、但却对行为者存在的行为吗?当然有!如此的思考,似乎在质疑“我在做什么”,乃至学科存在的意义。但是从另一个角度来看,这种反思也能使我们这批臭秀才知道谦虚、自量,好自为之。

从“无知—有知—认知”、“无—有—无”衍生,我再提出“点—面—点”的思考。“点”是什么?是我们研究的对象。音乐学的研究对象毫无疑问的是音乐,就是我们学科的“点”。从“点”扩展到“面”,“面”就是“把音乐置于其文化语境当中”,意思是在音乐的生态环境中理解它。这个“面”的扩展,其目的和结果应该是能够使我们更好的解译音乐,就是要回到起始的“点”,虽然这两个“点”的含义不同。但是,学界中不少人类学偏向的研究,只在“面”这个文化语境里打转,无限的宽展,却回不到“点”。反之,光在起始“点”,即单从音乐形态的角度去理解音乐也是有所欠缺的。对“文化中音乐”的关注应该是一个“点—面—点”的全盘过程。值得一提的是,不是所有音乐现象都是值得或者可以研究的,我们的对象有不同“远”、“近”的音乐性属性,我曾有个学生做哭嫁歌的研究,如果说到所谓的“音乐”,她收到的曲目来来去去就是三个音按照即兴性的哭词的不同而转换搭配,音乐体系本身的分析没多少功夫可做,但是“哭嫁歌”作为一种社会现象,它与社会文化具“近”关系的属性,从社会学的角度它就有很多东西可以说。假若音乐学研究之中选择此类课题作为研究对象,就注定了要花大部分笔墨偏重于语境这个“面”。对我来说,就可行性的考虑,这个课题不是上选,受社会学、人类学专业训练的人可能会做得更好,我们还是集中精力研究音乐学专长能得到充分发挥的东西,这样音乐学才能更多的为人文、社科学界做出贡献。最近我有个学生参加了一个全国性的人类学研讨会,对于我们民族音乐学学界自以为颇有新意的人类学理论的运用,很多人类学背景的与会者说:“怎么你们还在谈论这个问题?这早就过时了!”记得我参加过的民族音乐学博士学位论文答辩会中有两篇不同年届的论文,一篇拉进了多项人类学的理论概念,另一篇套用了一个社会学的理论概念。论文的答辩委员会,一个邀请了一位人类学的专家,另一个邀请了一位社会学的专家作为评委,他们不约而同的提出:“你的论文中谈音乐的部分是我们特别觉得有参考价值的,但当你套用我们的东西时,你显得十分外行。”这是外行充内行,自食其果。国内不少学者在没有透彻理解其他学科的理论方法的对象和实际运用之前,就在自己的同一个研究中平面地拉入不同学科或不同学派的诸多理论,称此为“全方位”的研究,却不分辨这些“理论”原本的对象和目的,它们所代表的学派与其出现的时代以及共时性和历时性的考虑,这是一个很要命的坏学风。

还要继续问“我是谁?”Geroge List(已故)是美国民族音乐学创建时代的一位代表性学者,他写了一篇文章叫《一篇对民族音乐学信徒们的通俗说教》(A Secular Sermon for Those of the Ethnomusicological Faith),于1983年发表于《民族音乐学》(Ethnomusicology)期刊。文章针对当时北美学界“人类学、音乐学”视野的对峙、以及学界在人类学的引导下所呈现的普遍故作玄虚、喜新厌旧,在音乐研究中盲目追随、套用来自社科学科的“结构主义”、“符号学”、“认知学”、“文化认同”、“传播学”、“散居文化”等思潮的恶劣学风,引用了13世纪英国哲学家 Roger Bacon 提及的阻扰人们获得真理的四个障碍以警戒当代北美(美国)民族音乐学学者。这四个障碍是:(1)盲目跟随、喜新厌旧;(2)受习俗或主流气候的摆布;(3)尽管存在着修养和训练的不足;却(4)不懂装懂、弄虚作假。List当时所担忧的学界恶风,在21世纪今天的北美学界仍然没见消亡。可悲的是,随着北美民族音乐学的输入,这阵恶风刮进了中国学界。这是我们需要正视的问题。这就自然的带到一个对“谁在讲话”的反省上,以及与“谁在讲话”关联的一连串问题,诸如“谁的眼睛”、“谁的嘴巴”、“对谁讲”、“讲的是什么”、“为什么要讲”、“讲的对谁有用”等等。

刚才说了引进中国的民族音乐学,实际上只是学科的部分,它主要是北美学界的一些东西。当我们拿这些东西来做自己的研究的时候,必须搞清楚它们来自谁的眼睛和出自谁的嘴巴,不然就会出现当今国内学界常常见到的“张冠李戴”的笑话。这仍然是一个对“我是谁”的反省。这里,让我提出一个“一、二、三”:一条心,两张嘴,三只眼,另加一面照妖镜。一条心,指的是学科定位的清晰,学术要求的严谨、学术道德的坚守。学科定位很要紧,如果没有了定位,就会出现当今很多学术研究中炒杂菜式的把人类学、社会学、历史学、语言学等不同学科的不同指向的理论概念拉到锅里,炒成一碟失去了音乐学学科本质的“四不像”的菜。音乐学也好,它属下的民族音乐学也好,研究对象是音乐,而不是语境。对象搞清楚了,有了定位才不会受环境潮流的污染。不懂装懂、弄虚作假是非常不好的,严谨谦虚的学风是做学问的基本守则,这样才能使臭秀才不这么“臭”。

我说的“两张嘴”,主要是指学者的“双语”能力。21世纪的今天,我们不能再满足于做生存在一个闭塞环境里的学者,必须具有双语能力,能与国际学界沟通,用我们的眼睛和嘴巴取得学术的国际话语权。

提到“三只眼”,大家都应该知道。人有两只眼看世界万物,而第三只眼称之为“天眼”,开了天眼的人是可以看到妖魔鬼怪的,学术界这个大千世界,真真假假的东西不少,真还需要有只天眼来辨别才是。所以,有了一条心的定位,现在要有三只眼能看和辨别,但还不够,另要配以一面照妖镜。哪里去寻获天眼和照妖镜?我不能确切的告诉你,但我有以下的几个例子,可能对大家有点用。

第一个例子是,2006年在维也纳召开的ICTM世界年会中有一个论文环节,其中一位中国学者宣读了一篇文章后,一位老外听众在面对面地明确提出自己的质疑意见之余,还很不客气地说了一句:“你能不能告诉我,我为何要花15分钟坐在下面听你讲这篇如此糟糕的文章?”虽然他用这样很不礼貌的,嘲弄、蔑视的态度和口吻对待别的学者,确实有其非常不妥之处,但如果我们能在讨论学术问题时,多少带上这种质疑的视角和比较坦率的方式去看待所见和所听,或许会有助于更敏锐地辨别其中的真伪和优劣,能够避免更多诸如“新瓶装旧酒”式的、学术质量不高的问题。同样,我们也要以这样的视角和态度严格要求自己,这有利于我们去建设一个较好的国内学术环境。

第二个例子是“土包子、香蕉、 臭豆腐和吃生菜”,用来比喻学界的洋为中用过程中呈现的一些弊病,也可视之为照妖镜。以下可能用地方方言说起来更好玩一点,可惜我说得不好:

土包子说:“洋东西嘛,就是好啊!俺要跟上时代,与国际接轨!给,放一点酱油,加盐加糖加味精,用猪油一炒!咱们这回可‘洋’上了!”

香蕉(外黄内白)说:“My God! 连生菜怎么吃也不知道还开什么洋荤,太老土了!人家老外的生菜是做杀辣(salad)吃的!You not know?我没海归回来之前在外国天天吃,一天不吃就不舒服!完全像老外一样!吃不吃中国蔬菜? I no like!(文法几处都不对,因为是香蕉,英文还没到家)”

臭豆腐(不但外黄内白,而且还臭)说:“你们这些土包子和假洋鬼子,look, this is lettuce!! 生菜是做salad的!Understand?我们外国(他已经变成外国人了) eat this every day!告诉你,只有生菜才是菜(只有洋理论才是理论)!Chinese vegetable?I hate it!你们这些大陆蔬菜,又放农药,又做基因改造,还涂颜色,poison!还不好好向我们外面学学!”

第三个例子是一个民间说唱艺人的故事:一个老艺人有三个儿子,他自觉年纪大了,于是把三个儿子叫到跟前,把讲故事的技能传了给他们。大儿子全学会了,一字不漏地,所以能说得如父亲一样;二儿子稍笨一点,没记住全部,所以在说唱时忘记了的部分就在演出中不讲了;三儿子聪明狡猾,他也没能记得全部,但是他在忘记的地方加补丁,做了发挥。于是一个故事就有了三个版本。这个故事说的是音乐传统的时空传播和维持过程中十分自然的现象。到了我们这批臭秀才的手里,一个简单的生存于社会环境变化的自然应变,成为“时空变迁”、“转换机制”、“时间、空间、隐喻”等解译体系。加一句:如果这个故事放在中国这个场景,这位老艺人应该有四个儿子。四儿子干嘛去了?下海去了。

Nketia曾经说过:“(民族音乐学)是一个结合音乐本体结构和音乐上下文语境为方法手段的、对音乐的学术研究。这些手段可以有不同的应变,运用于不同的音乐,包括西方艺术音乐”。(1990: 93)“手段”必须因不同属性的音乐而有不同的应变。有的音乐传统的“音乐性”相对较强,它就需要细致的音乐本体结构分析,有的音乐传统的音乐本体结构虽然并不复杂,但它们的社会、文化归属却相对明显,那么对文化语境的关注就必须是研究中切入的关键。

民族音乐学学科研究的基本目的在于去思考什么是人的音乐,人是怎么制造或接受音乐的。“文化中音乐的研究”的起点和终点应该是音乐——“点——面——点”!对于民族音乐学学界日益繁复的理论和方法学表象(其实大多取自于其他学科),我们不妨返璞归真,繁中取精,从“思想~行为”的根本来认识民族音乐学。

“思想~行为”作为研究“文化中音乐”思维的回归,视“音乐”之“行为”为一个二元层面的结合,将“行为”分解为“过程”(音乐的社会化过程)和“产品”(音乐,过程的结果)两个关联却一体的互动,视“思想”为行为过程和产品的深层动力或核心内涵,三者之间的互动关系便是理解音乐在其文化生态环境中意义的关键,是“文化中音乐”的根本。

从这张图可以看到,关及音乐的行为再分为两个层面:一个是过程,一个是产品,产品就是音乐,过程就是音乐作为产品的形成过程,三者之间(实质上只是思想和行为两者)是一个互动的关系。我这个图示与Merriam的“概念、行为、音乐”有共同之处,为何?很简单的道理,因为都是源自于“思想~行为”的思维基点,是对一般常识的觉悟。

“音乐”之“过程”与“产品”,其“思想~行为”者是“人”—— 由“个人”与“群体”组成的“人”,因此对“文化中音乐”的研究必须是一个“个人—群体”的双轨关注。人类学研究中对于群体的偏重不一定适合于音乐这样具“创意”性的人类行为。音乐研究必须双轨关注“个人—群体”的“人”。研究者在音乐的“产品~社会化过程”以及“个人~群体”这两重两极变量的连续线上,可以就具体对象与文化上下文语境之间的不同“远~近”关系,选取合适的切入点,或取“近”音乐为产品切入,从形态结构和风格的分析扩散至相关“过程”因素的考虑,或从较“近”音乐的社会化过程起始,追踪该过程的“产品”(结果)。这里我要强调“两极变量”的“连续”思维,不是两极两分的对峙。两极变量之连续,意味着我们的研究可以在这个连续线上的任何一点选取切入点,而任何一点的切入都具有“产品”和“过程”的因素,可以说是“你中有我,我中有你”,两者不可缺一。

音乐的“社会化过程”所涉及的层面颇为广泛,其中包括所有关及个人和群体的、历时和共时的、同一地域和跨地域的等有关音乐创造/制作以及音乐接受的过程。对音乐“社会化过程”的研究需要借鉴其它人文社科的研究成果作为辅助,包括一些符合音乐学研究的理论概念和方法经验;但是必须切记的是:

1. 其他学科的理论方法源自各学科为它自己特定研究对象而设(或源自对该对象的研究经验),有其自定的针对性;

2. 任何一个学科在发展过程之中都会呈现各种不同的理论方法,这些理论方法是这个学科在不同学派在不同时期对其所选择的不同侧重点的思维产物,互相之间未必融洽,且不少是矛盾或对立的,我们不能不究其实质而随意多源混杂地平面借用于音乐学对音乐的研究之中;

3. 某些理论方法尽管十分适合于该学科对其本身特定文化对象的研究,但不一定必然具跨学科的普遍运用功能,特别是对我们学科所需要解决的“音乐”问题来说是这样的;

4. 这些理论方法可以是辅助性的借鉴,而不能让其喧宾夺主,失去本学科的“音乐学”主导定位;

5. 在把握对学科定位立体认知的前提下,在学科研究中可能出现的“音乐学的人类学视野”、“音乐学的社会学视野”、“音乐学的语言学视野”、“音乐学的心理学视野”等取向(非“音乐人类学”、“音乐社会学”、“音乐语言学”、“音乐心理学”等所谓的学科)就都能顺理成章;

6. 同一学科中的各种理论,是不同时期、学派、侧重点的思维产物,互相之间未必融洽,不少是矛盾对立的,我们不能不究其实质而随意多源混杂地借用于音乐学的研究之中;

7. 民族音乐学是西方音乐学学者为了他们对“他者”音乐的研究而建构的学科。对“他者”兴趣的焦点和对“我者”(本土学者对自身音乐传统)的关注,在立场和观点上不一定吻合。所以它的一些“理论、方法学”,并不是必然在世界各地具有普遍适用性;

8. 北美学界出现的把音乐研究的范畴向着音乐等同文化的方向作无限的扩大,甚至将音乐与文化并置,取“过程语境”为研究焦点,在理论方法学上平面地纳入其他学科的理论概念而笼统称之为“跨学科”、“全方位”,导致学科研究对象的模糊和混淆,学科音乐学属性的淡化、甚至扭曲……等等纠缠不清的困境,这不能成为我们追随的方向;

9. “民族音乐学”源自西方,该学科在西方的发展有其自身的文化语境和脉络,是一个人文、社科学界的学科“产品”,其体现的是一个西方文化语境中追寻对“文化中音乐”认知的社会化建构过程。在中国,我们仍然需要一点时间,让这个西方“产品”在自己的文化语境中经历一个“社会化过程”,以探索和追寻对“文化中音乐”的认知,使其具有“本土化”的意义。

对学科定位的立体认知很重要。所谓“立体”,就是有先后、主客之分,即是音乐学在研究中可能需要的人类学、社会学、历史学等兄弟学科视野或取向,但它们是音乐学对音乐研究的辅助工具,不能因此而取代了我们自己的学科。

需要再次强调的是,民族音乐学引进中国时,引进的是一个在西方自身社会化了的“产品”,但由于这个产品尚未在中国经过本土社会化的过程,因此出现了不少“张冠李戴”的问题,目前还滞留在“无知—有知—认知” 过程的前阶段。

最后同样需要提醒各位的是,中国学界对民族音乐学的认识主要来自英文文献,而这些文献中所显示的“民族音乐学”,主要是学科在北美(以美国为主)的发展,有明显的局限性,我们需要不时提醒自己,不能视其为学科的全部。昨天的跨界族群音乐文化研讨会上,杨晓的发言对西方学界就藏传佛教仪式音乐的研究做了一个梳理,她特别指出,欧洲民族音乐学的学者与北美学者的取向和切入点有明显的不同,所以我们都需要对民族音乐学在欧洲的情况有更多的了解,以获得对学科较为全面的认识。

本来我意图在以上框架的基础上带进“仪式中音声”研究的话题,但是由于时间的问题,今天就省略了,有待以后有机会与各位分享。我的讲座到此为止,谢谢各位!

杨:大家有什么问题,请抓紧机会跟曹老师互动。大家看到的曹老师,非常风趣幽默、平易近人,所以大家有问题可尽管提问。

曹:刚刚讲过“学要问”。

学生一:曹老师您好!听了您的讲座很受启发,我是中国音乐学院博士二年级的学生,方向是传统音乐,您今天的讲座似乎有把传统音乐和民族音乐学引向交融的趋向,作为学生,我们听了您这样的大师这样的讲座后倍感踏实,我不知道您谈的从无知——有知——认知的过程,是否是讲传统音乐与民族音乐学交融的过程?谢谢。

曹:这可能是你本人的延伸,我虽然没有这个意思,但你说的“交融”确是可以纳入我说的这个框架内的。在我对学问追求的道路上,传统音乐的研究成果对我来讲是非常重要的,没有这些我们怎么研究中国音乐?对我来说传统音乐的研究和民族音乐学的研究都是音乐学对音乐的研究,不是很明白为何要分家。我觉得这个分家可能不是学术的东西,更多是人为的。我在上音教学的几年中,有学生告诉我,有的老师对他们说,做田野的就是民族音乐学,或者有理论的就是民族音乐学(这里指的是套用人类学理论的)。那这个学科也太可悲了。谁不做所谓的田野?日常生活中我们每一个人都在建立人际关系之时进行“田野工作”。这是简单的“处世之道”,不是民族音乐学或人类学的特权!哪些“传统音乐理论专业”的研究是不经过田野,凭空而来的?至于“理论”,套用理论的、或为理论而理论的“理论”,是臭秀才的自我陶醉。

学生二:曹老师您好!您讲的是“点——面——点”的研究,我理解的第一个点就是从音乐切入,最后一个点就是因为最终研究目标是人的宏观认识,这两个点之间算不算是一样的?

曹:点——面——点作为一个概念思维,可以有多层面的延伸。简单的来说,是从切入点扩大探究的面,以此回答切入起始时想解决的问题。比方说,这次的跨界族群音乐文化研讨会所提出“跨界”这个指向,杨老师指出在中国少数民族音乐研究的经验中,对那些共存于境外周边国家的音乐传统需要“跨界”研究。在此,“中国”的少数民族音乐是始发“点”,为了更全面的理解它,需要“跨界”扩展对这些少数民族音乐研究的“面”,置它们于跨国界的整体文化系统来探讨,但最终的目的是否仍然应该是回过来理解缘起那个“中国的”“点”?这也是一个点—面—点。另外一个例子:我们从音乐本体分析作为“点”起始,置它于其生态语境的“面”进一步发掘,即所谓“置其于文化中去研究”,而这个“面”的扩展,最后还是应该回归到理解原来的那个“点”。当然,这两个“点”是不同内涵的。

学生三:曹老师您好!我是中国艺术研究院研一的学生,您刚才提到的音乐本体的研究,能给我推荐几本分析音乐研究方法的书吗?

曹:我们中国学界的传统音乐研究成果中就很多,如袁静芳、周青青、田联韬等老师的研究。西方(北美)民族音乐学的研究中对音乐体系的分析也有,我觉得科林斯基的研究值得细看,他做了一系列对于音乐本体宏观性规范的研究。另外,洛马克斯的Cantometrics 也应该看看。还有就是欧洲各国民族音乐学对自己国家音乐传统的研究,都十分关注音乐体系的分析研究,纯粹环绕语境打转的不多,这延续了自比较音乐学以来的欧洲学术特色。波兰、罗马尼亚、匈牙利、前苏联(或其解体后的诸多国家)的学术研究都含有十分系统的音乐本体分析。

学生四:曹老师您好!我是音乐学专业博一的学生,想请教您一个问题,此次跨界民族音乐研讨会我也参加了,您刚才谈到的从具体的音乐入手,进入到音乐所属的文化语境当中去,再通过文化语境中的一些感知,来解释具体的音乐现象。我想问您从昨天的论坛当中的这20多个论文宣读者对于“面——点”的控制是否适合?我个人感觉,有点远离音乐本体了。

曹:我不是以说教的心态来做这个讲座的,我只是想把我从研究和教学过程中得到的一些体会与你们做一个交流,所以不是很想发表太多“判决”性的意见。不过,如果音乐既是产品也是过程,且“产品”和“过程”之间是一条两极变量的连续线,那么“点——面——点”的其中一个解释就可以是把点作为音乐本体切入,在对它的认知过程中扩展到文化语境这个面,然后再回到音乐,这是一种概念运用的方法,但是应该是很灵活的,因为所谓的变量连续线,就是我们可以就连续线上的任何一点切入(“近”音乐体系本身或“近”社会化过程的),这个切入点都是“我中有你,你中有我”的。不知道有没有回答道你的问题,民康,你说呢?

杨:我讲我的理解,对于曹老师的这个点——面——点,我至少有三点体会:第一,是从个别到一般再到个别。比如说,曹老师一直在强调万物归一,实际上讲的是从个别到一般的关系。可以由此联想到音乐学与整个人文学科的关系,我们的研究就是从音乐学进入到整个人文学科中进行思考,再回到音乐学中去看自己的问题。第二,是个案同整体的关系。我们从云南、广西的某一个点开始去谈跨界族群音乐,经过对跨越边界的不同族群音乐进行比较研究后,最后有可能还是回到这个原来的点上,目的就在于回视自己的音乐文化。这就是个案同整体的关系。第三,是产品到过程的关系。音乐实际是产品,有必要把它放在过程或者说是生活方式和文化过程中思考,最后落脚点还是在音乐上,但未必是以产品的形式出来。这是我的体会。

学生四:曹老师您好!我是中国古代音乐史方向的博一的学生,我的专业是典型的无声音乐史,我们学科有向民族音乐学靠拢的意向,也有很多人像杨民康老师一样提出历史民族音乐学这样的概念,用田野的手段,从传统音乐中看是否跟音乐史有关系。我的问题是您如何看待古代音乐史同民族音乐学的关系?在欧洲是否出现我国现有的这种交融的情况?

曹:阿德勒提出的学科内涵中,本来概括了音乐研究的方方面面,英文译成音乐学之后,不时给人与本来是音乐学学科属下的一个研究领域的历史音乐学混淆起来。如果我们回到阿德勒原先的学科构图,音乐历史的研究是音乐研究的一个领域,而各领域之间的界分不是隔离的概念,它们之间的跨学科需要在阿德勒的学科设想之中已十分清晰。音乐研究(音乐学)中诸多领域的设立是分工合作的概念,因此在研究过程中,任何一个领域,无论是历史音乐学或比较音乐学(民族音乐学),都会出现跨学科、交叉学科的需要,因此我觉得民族音乐学与历史音乐学的所谓交融是理所当然的,让你的研究对象告诉你它需要你通过什么途径去理解它。我的研究课题中有做道教科仪音乐研究,虽然研究的切入是现时田野能够观察到的共时现象,但道教的几千年历史可以不考虑在内吗?道藏、地方志、游记等历史文献可以视而不见吗?还是这句话,让你的研究对象告诉你需要怎么做,就像男孩追女孩,对象还没有找到,你就问怎么追,每个女孩子都不一样,不是一个固定的公式的。

学生五:曹老师您好!我是中国传统音乐方向的博一的学生,我就谈点我的田野感受,我做田野时会带有很多“我”的概念,下田野前我们总被教育,要尊重“局内人”,这似乎已经带有一定的我们自认为高于这些“局内人”的想法,但是为了避免对他有不良心理,所以我们必须要先去尊重他。但其实田野中我发现,有时反而是我们不被他们尊重,而且越来越觉得自己为何带有“我”呢?在田野中,我会对一些情况有所排斥,比如说,有时我并不喜欢他们,他们有一些可能是不太好的习惯行为,但是我为了工作而必须尊重他们。

杨:你不喜欢为何还要研究他?你喜欢他什么?你不喜欢他什么?

学生五:我其实不是去研究他,是为了去研究整个仪式音乐。我觉得我带有太多的“我”不太好,我跟一个执仪者很有“眼缘”,很谈得来,我们相处之初彼此有些防备,但是后来很有默契,有时我看她的眼神就知道她要干什么,后来我觉得带有“我”也没有什么错。

曹:刚刚我也说到,不是什么东西都可以或值得拿来做研究的,有的对象的“音乐性”很弱,可能就不值得我们花时间来做,让给社会学、人类学之类的人去研究好了。这是我们选题时需要考虑的“可行性”问题,也是很关键的问题。国内学生的研究题目很多时候是听从老师安排的,一个课题值不值得做,要考虑很多方面,其中很重要的一个方面就是兴趣,有的音乐你认为不好听,或者你觉得那些人做的仪式是“假”的,但是由于是老师指派的,所以没法只能硬着头皮去做,有些老师说这是一个对学生的磨炼,这种有违学科人文精神的思维我不能认同。如果研究者全面衡量了研究课题的可行性——包括个人的喜恶,刚才这位学生提出的问题就不会存在了,不喜欢的事可以不做,不爱听的音乐可以不听,不喜欢结交的朋友可以不交!

杨:我谈一点联想,研究者的角色就是“我”。而不同时期的民族志书写对此有不同的看法和处理方法。比如,马林诺夫斯基在科学民族志的著述中间,为了表示某种客观精神,一直避免谈个人的主观感受,板着面孔不说“我”,但是在后来披露的私人日记中间,却不时在指责自己的研究对象。所以,科学民族志常常不讲“我”,但是当代的实验民族志很注重谈“我”,不仅可以用“我”的身份来进行阐述,而且常常以此来表明个人心迹。

学生六:曹老师您好!我是一位研一的学生,我的观点可能有些浅薄。

曹:浅薄反而更好,思想还没有僵化。

学生六:您刚才讲课题的选择应该从自己感兴趣的方面做决定,我被分配的老师擅长的是宗教音乐,我之前是学器乐演奏的,所以在这方面的基础很薄弱。进入学习阶段以来,我有时会体会到音乐学似乎与音乐无关,教育学与教育无关,想请教您学术的研究和怎么样教学是什么关系?还是说学术水平达到一定的高度了自然就会用恰当的方式来进行教育了?

曹:好的学者不一定是擅长教学的好老师,好的老师不一定是学术大家。一个人能否开悟,是智慧的问题,东西都在你眼前,用方法学来讲就是洞察,你有这个能力了,你拿到智慧就能开悟了。智慧怎么教,或怎么学?今天我的讲座所涉及的内容就与这有关。我很有幸,我的两位硕士和博士老师的思想都很活跃,对问题的敏感度特高,是富有启发性的老师,当我跟他们谈问题的时候,他们会爆发出很多的火花给我追寻。对我来说,好的老师就应该有这种能力。对知识层面特广、但只知道一笔一划的这么做那么做教学生的老师,我不大欣赏(这里说的是在研究院的层次,特别是博士的层次)。独立思考的能力是研究生必须具备的。至于教育学,我在加拿大念本科的时候曾经修读过一些教育系的理论课程(因为容易拿高分),很同意当时我们同学之间用“Mickey Mouse”(迪斯尼画笔下的卡通人物)来形容这些教育学理论,几十年来搞来搞去仍未能解决教育上的一些根本问题。

杨:时间关系,今天曹老师给我们讲了那么长的讲座也很辛苦,希望同学们还有疑问的就下来通过我们转达给曹老师,或通过其它方式给曹老师交流。

田联韬:我讲几句,第一,曹老师是第四次来我校做学术讲座,前几次曹老师做民族音乐学的讲座,把民族音乐学教学的基本内容做了细致的讲解,对我们学校民族音乐学方面的教学,起了很重要的作用。第二,我想告诉同学们曹老师的学术背景,他在上海出生,读完中学后去到香港,在加拿大获得大学本科(钢琴演奏)和硕士(民族音乐学)学位,然后在匹兹堡大学获得民族音乐学博士学位。曹老师提到他的老师恩克蒂亚。恩克蒂亚是非洲人,是国际著名的民族音乐学家,他曾经在1984年来中国音乐学院做过讲座,对我们国内民族音乐学界帮助很大。曹老师今天的讲座,我想很重要的一点是,教给大家如何认知,如何进行学术活动,我希望大家注意,曹老师对片面地强调文化人类学和民族音乐学之间关系的批评,大家看看我们近期的杂志就知道,有的就公开宣称音乐人类学要取代民族音乐学,关键是我们自己要有个判断,要学会做学术判断。另外,我希望大家注意,曹本冶老师是北美系统教育出来的学生,但是他提出来叫大家注意北美民族音乐学的局限性,这点很不容易。曹老师的讲座是非常充实生动的,我们对他表示感谢!

杨:现在请音乐学系系主任周青青教授讲几句话。

周青青:感谢曹老师的讲座,因为他提出了学科发展中一些非常有远见的思想,我希望同学们下去好好地消化一下。

杨:再次感谢曹老师!